- •Экология

- •Содержание

- •Предисловие

- •Расчёт рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

- •1.1. Расчёт рассеивания выбросов из одиночного источника

- •Пример 1.1. Расчёт рассеивания выбросов из одиночного источника

- •Исходные данные для расчёта:

- •1.2. Расчёт рассеивания выбросов от группы источников

- •Пример 1.2. Расчёт рассеивания выбросов от группы источников

- •Исходные данные для расчётов

- •1.3. Расчёт загрязнения воздуха на промплощадке с учётом влияния застройки Основные расчётные характеристики

- •Расчёт загрязнения атмосферы выбросами одного точечного источника при наличии одного здания застройки

- •1.4. Расчёт распределения концентрации от одиночного точечного источника при произвольных скоростях и направлениях ветра

- •1.5. Учёт фоновых концентраций при расчётах загрязнения атмосферы

- •1.6. Определение мощности выброса и высоты источника, соответствующих заданному уровню максимальной приземной концентрации

- •Пример 1.3. Определение мощности выброса м, соответствующей заданному уровню максимальной приземной концентрации

- •Исходные данные для расчёта

- •Пример 1.4. Определение высоты источника н, соответствующей заданному уровню максимальной приземной концентрации

- •Исходные данные для расчёта

- •1.7. Задачи для самостоятельного решения

- •2. Санитарно-защитные зоны

- •2.1. Требования к установлению сзз Основные требования к установлению сзз

- •Учёт физических факторов воздействия на население при установлении границ санитарно-защитных зон

- •2.2. Определение расчётной границы сзз по показателям загрязнения атмосферного воздуха

- •Пример 2.1. Построение нормативной сзз предприятия

- •Пример 2.2. Корректировка сзз предприятия с учётом розы ветров

- •2.3. Установление зоны воздействия выбросов вредных веществ предприятия для корректировки сзз

- •Пример 2.4. Определения достаточности нормативной сзз

- •2.4. Задачи для самостоятельного решения

- •Литература

- •Приложения

- •Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий (по данным СанПин 2.2.1/2.1.1.1031-01 [5])

- •Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства

- •Учебно-методическое пособие.

Расчёт загрязнения атмосферы выбросами одного точечного источника при наличии одного здания застройки

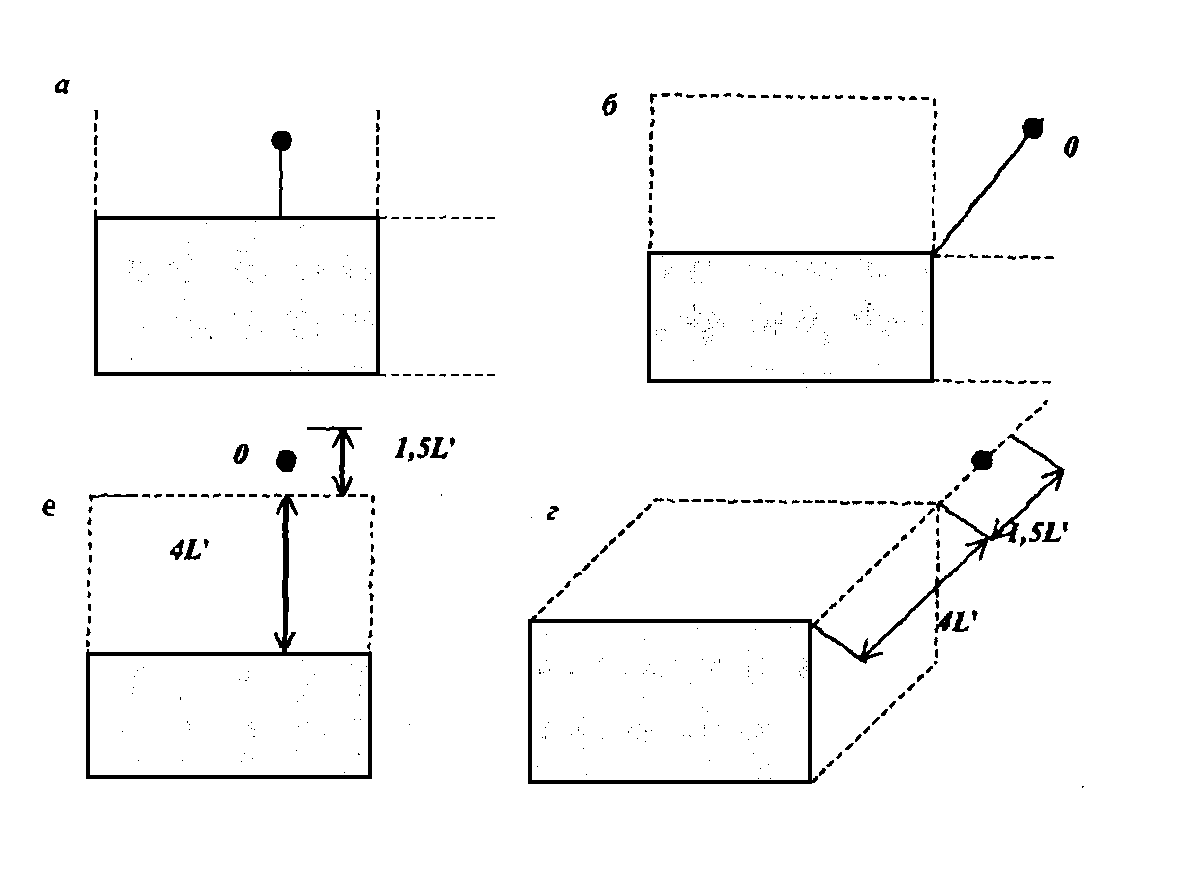

Определение значения зависит от расположения источника относительно здания (рис. 1.4):

а) размещение основания источника в зоне возможного образования подветренной тени при перпендикулярном к стене здания направлении ветра;

Рис. 1.4. Варианты расположения источника относительно здания

б) размещение основания источника в зоне, где ветровые тени образуются только при направлении ветра, составляющих острый угол с нормалью к одной из стен здания;

в) и г) расположение основания источника вне зон возможного образования ветровой тени на удалении до 1,5L’ от их границы.

В остальных случаях расчёт максимальной приземной концентрации производится без учёта влияния зданий, т.е. = См.

При размещении основания источника в зонах возможного образования ветровых теней при перпендикулярном к стене здания направлении ветра (рис. 1.4 а) максимальная приземная концентрация достигается при опасном направлении ветра, соответствующем переносу воздуха по перпендикуляру от здания к источнику. В этом случае

![]() ,

(1.38)

,

(1.38)

где

![]() имеет тот же смысл, что и в соответствующих

формулах п. 1

имеет тот же смысл, что и в соответствующих

формулах п. 1

![]() ;

(1.39)

;

(1.39)

![]() - безразмерный коэффициент, описывающий

влияние различия в опасных скоростях

ветра при наличии зданий (

)

и при его отсутствии (

- безразмерный коэффициент, описывающий

влияние различия в опасных скоростях

ветра при наличии зданий (

)

и при его отсутствии (![]() ).

).

Если Н > НВ, то = и = 1.

В остальных случаях, для определения коэффициента предварительно вычисляют опасную скорость ветра по формулам (1.12, а) – (1.12, б). После этого коэффициент определяется в зависимости от / по формулам:

при

при

![]() ;

(1.40, а)

;

(1.40, а)

![]() при

при

![]() .

(1.40, б)

.

(1.40, б)

Безразмерный коэффициент

![]() ,

позволяющий оценить изменение структуры

воздушного потока при наличии застройки,

при Н > НВ определяется

по формуле:

,

позволяющий оценить изменение структуры

воздушного потока при наличии застройки,

при Н > НВ определяется

по формуле:

![]() при

Н ≥ НВ.

(1.41)

при

Н ≥ НВ.

(1.41)

Если < 1,4, то при расчётах принимается:

=

1,

=

См,

=

,

![]() .

(1.42)

.

(1.42)

Безразмерные коэффициенты s и ζм описывают влияние турбулентной диффузии внутри тени и колебаний направления ветра. Коэффициент s определяется по формулам:

![]() при 0 ≤ t1 <

1; (1.43, а)

при 0 ≤ t1 <

1; (1.43, а)

![]() при 1 ≤ t1 ≤

8; (1.43,б)

при 1 ≤ t1 ≤

8; (1.43,б)

при 8 < t1 ≤ 50; (1.43, в)

![]() при t1 > 50

(1.43, г)

при t1 > 50

(1.43, г)

в зависимости от аргумента

![]() ,

(1.44)

,

(1.44)

где при Н < НВ коэффициент

![]() устанавливается в зависимости от

отношения

/

по формулам:

устанавливается в зависимости от

отношения

/

по формулам:

= 3 при / ≤ 0,25; (1.45, а)

![]() при 0,25 <

/

≤ 1; (1.45, б)

при 0,25 <

/

≤ 1; (1.45, б)

![]() при

/

> 1, (1.45, в)

при

/

> 1, (1.45, в)

а при Н > НВ принимается

= 1. Если при этом

![]() ≤ 1, где

определяется по формуле (1.39), то принимаются

соотношения (1.42).

≤ 1, где

определяется по формуле (1.39), то принимаются

соотношения (1.42).

Для определения ζм предварительно проводятся расчёты для определения вспомогательного угла φк (в градусах) по формулам:

![]() при t2 ≤

1, (1.46, а)

при t2 ≤

1, (1.46, а)

![]() при t2 > 1;

(1.46, б)

при t2 > 1;

(1.46, б)

где t2 = LIII/LД. (1.47)

Затем рассчитывается безразмерный коэффициент ζм по формуле:

![]() (1.48)

(1.48)

в зависимости от аргумента

![]() :

:

![]() при

≤ 5 м/с; (1.49)

при

≤ 5 м/с; (1.49)

![]() при

> 5 м/с. (1.50)

при

> 5 м/с. (1.50)

Если значение ζм удовлетворяет неравенству

ζм ≤ 0,05, (1.51)

то принимаются соотношения (1.42).

При Н/НВ ≥ 1 принимается =1. (1.52)

При Н/НВ < 1 коэффициент s определяется в зависимости от отношения

ξ![]() .

(1.53)

.

(1.53)

Если ξ ≥ 1, то коэффициент находится по формуле (1.43), а при ξ < 1 коэффициент находится по формуле (1.18, а).

Расстояние

![]() от источника до точки, в которой

достигается максимум приземной

концентрации

,

в случае ξ ≥ 1 определяется по формуле:

от источника до точки, в которой

достигается максимум приземной

концентрации

,

в случае ξ ≥ 1 определяется по формуле:

![]() ,

(1.54)

,

(1.54)

а в случае ξ < 1 по формулам:

=

![]() при Н/НВ ≤ 1;

(1.55, а)

при Н/НВ ≤ 1;

(1.55, а)

![]() при Н/НВ ≤ 1.

(1.55, б)

при Н/НВ ≤ 1.

(1.55, б)

Если рассчитанное значение удовлетворяет условию

≤ 1, (1.56)

то принимается соотношение (1.42).