- •Предисловие

- •Глава 1. Основные сведения об электронных схемах

- •1.1. Единство электронных схем

- •1.2. Виды технической документации

- •1.3. Пассивные элементы рэа

- •1.4. Свободные электрические колебания в контуре

- •1.5. Вынужденные колебания в последовательном контуре

- •1.6. Вынужденные колебания в параллельном контуре

- •1.7. Связанные колебательные контуры

- •1.8. Электрические фильтры

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 2. Полупроводниковые диоды и транзисторы

- •2.1. Полупроводниковые диоды

- •2.2. Биполярные транзисторы

- •2.3. Тиристоры

- •2.4. Полевые транзисторы

- •2.5. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы

- •2.6. Интегральные активные и пассивные элементы

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 3. Электровакуумные приборы 3.1. Электронно-управляемые лампы

- •3.2. Электронно-лучевые трубки

- •3.3. Газоразрядные приборы

- •3.4. Фотоэлектрические приборы

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 4. Общие сведения об усилителях

- •4.1. Структурная схема электронных усилителей и их классификация

- •4.2. Основные технические показатели и характеристики усилителей

- •4.3. Виды обратных связей в усилителях

- •4.4. Влияние обратной связи на коэффициент усиления

- •4.5. Влияние обратной связи на входное сопротивление

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 5. Усилители переменного напряжения

- •5.1. Принцип усиления переменного напряжения

- •5.2. Усилительные каскады на полевых транзисторах

- •5.3. Усилительные каскады на биполярных транзисторах

- •5.4. Динамические характеристики

- •5.5. Динамические параметры

- •5.6. Эквивалентные схемы

- •5.7. Анализ частотных свойств усилителей напряжения

- •5.8. Широкополосные усилители

- •В вус на бт время установления определяется выражением

- •5.9. Коррекция ачх усилителей переменного напряжения

- •5.10. Повторители напряжения

- •5.12. Интегральные усилители переменного напряжения

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 6. Усилители мощности

- •6.1. Режимы работы усилительного каскада

- •6.2. Однотактные усилители мощности

- •6.3. Двухтактные усилители мощности

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 7. Усилители с гальваническими связями

- •7.1. Общие сведения

- •7.2. Простейшие угс прямого усиления

- •7.3. Балансные усилители

- •7.4. Дифференциальные усилители

- •7.5. Дифференциальные усилители с генераторами стабильного тока

- •В качестве диода vd в интегральных ду обычно используется транзистор в диодном включении.

- •7.6. Структура и основные параметры интегральных операционных усилителей

- •7.7. Схемотехника интегральных операционных усилителей

- •7.8. Применение интегральных операционных усилителей

- •7.9. Усилители постоянного и медленно меняющегося напряжения с преобразованием сигнала

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 8. Генераторы синусоидального напряжения

- •8.1. Условия самовозбуждения

- •8.4. Стабилизация частоты колебаний -автогенератора

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 9. Основные понятия импульсной техники

- •9.1. Виды и параметры импульсных сигналов

- •9.2. Спектральный состав импульсных сигналов

- •9.3. Формирование импульсов яс-цепями

- •9.4. Амплитудные ограничители

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 10. Логические функции и базовые логические элементы

- •10.1. Основные положения алгебры логики

- •10.2. Электронные ключи

- •10.3. Параметры логических элементов

- •10.4. Базовые логические элементы на биполярных структурах

- •10.5. Базовые логические элементы на мдп- и кмдп-структурах

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 11. Формирователи и генераторы электрических импульсов

- •11.1. Виды генераторов -электрических импульсов и их особенности

- •11.2. Мультивибраторы

- •11.3. Одновибраторы

- •11.4. Антидребезговые формирователи одиночных импульсов и перепадов напряжения

- •11.5. Генераторы линейно изменяющегося напряжения

- •11.6. Компараторы напряжений

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 12. Триггерные структуры

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Симметричный триггер на биполярных транзисторах V с коллекторно-базовыми связями

- •2.3. Структура и классификация интегральных триггеров

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 13. Цифровые и комбинационные электронные устройства

- •13.1. Двоичная система счисления

- •13.2. Регистры

- •13.3. Двоичные счетчики импульсов

- •13.4. Двоично-десятичные счетчики

- •13.5. Шифраторы и дешифраторы

- •13.6. Мультиплексоры и демультиплексоры

- •13.7. Устройства сдвига и сравнения кодов чисел

- •13.8. Сумматоры

- •13.9. Типы запоминающих устройств и их основные характеристики

- •13.10. Запоминающие элементы на биполярных структурах

- •13.11. Запоминающие элементы на мдп-структурах

- •13.12. Запоминающие устройства на функциональных приборах .

- •13.13. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 14. Микропроцессоры и микроэвм 1

- •4.1. Общие сведения о микропроцессорах

- •14.2. Структура микропроцессора

- •14.3. Система команд микропроцессора

- •14.4. Области использования микроэвм в народном хозяйстве

- •14.5. Программируемые калькуляторы как разновидность микроэвм

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 15. Источники стабилизированного напряжения

- •15.1. Структура источников стабилизированного напряжения

- •15.2. Однофазные неуправляемые выпрямители

- •2 . 15.3. Однофазныеуправляемые выпрямители

- •15.4. Сглаживающие фильтры

- •15.5. Электронные стабилизаторы постоянного напряжения

- •Контрольные вопросы и задания

10.3. Параметры логических элементов

Общие сведения. Логические элементы работают с двоичным кодированием информации, которое характеризуется двумя уровнями напряжения двоичной переменной, обозначаемыми цифрами 1 (высокий) и 0 (низкий уровень). В зависимости от уровня напряжения, при котором воспринимается или вырабатывается информация, различают прямые и инверсные входы и выходы ЛЭ. Прямым считается такой вход (или выход), на котором двоичная переменная имеет значение 1, когда уровень напряжения па этом входе (выходе) соответствует состоянию, принятому за 1. Если двоичная переменная на входе (выходе) имеет значение 1 при уровне напряжения на нем, соответствующем состоянию, принятому за 0, то такой вход (выход) называется инверсным.

Логические элементы обычно выполняются на ИМС, в которых используется положительная (позитивная) логика, когда логической единице соответствует высокий потенциальный уровень, а логическому нулю — низкий потенциальный уровень. Если логической единице соответствует низкий потенциальный уровень, а логическому нулю — высокий, такую логику называют отрицательной, или негативной. Очевидно, что входы и выходы, являющиеся прямыми в положительной логике, будут инверсными в отрицательной логике, и наоборот.

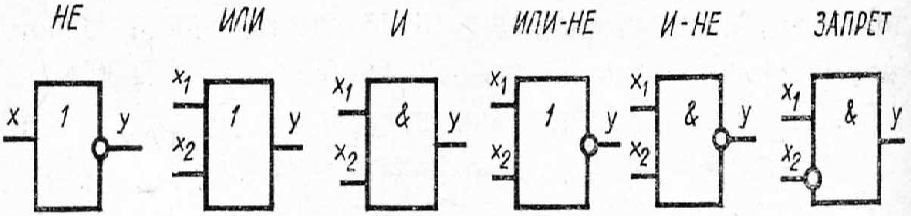

На принципиальных схемах ЛЭ изображаются в виде прямоугольника (рис. 10.9). В верхней части прямоугольника указывается символ функции: 1 — для логических функций НЕ и ИЛИ и & — для логической функции И. Входы и выходы изображаются линиями, проведенными перпендикулярно к боковым сторонам прямоугольника (входы — с левой стороны, выходы — с правой). Если вход или выход является инверсным, то в месте пересечения изображающей его линии со стороной прямоугольника ставится кружок.

На входах и выходах могут действовать импульсные или постоянные напряжения, соответствующие логическим значениям 0 и 1. В связи с этим различают импульсные и потенциальные ЛЭ.

Рис. 10.9. Условные обозначения основных логических элементов

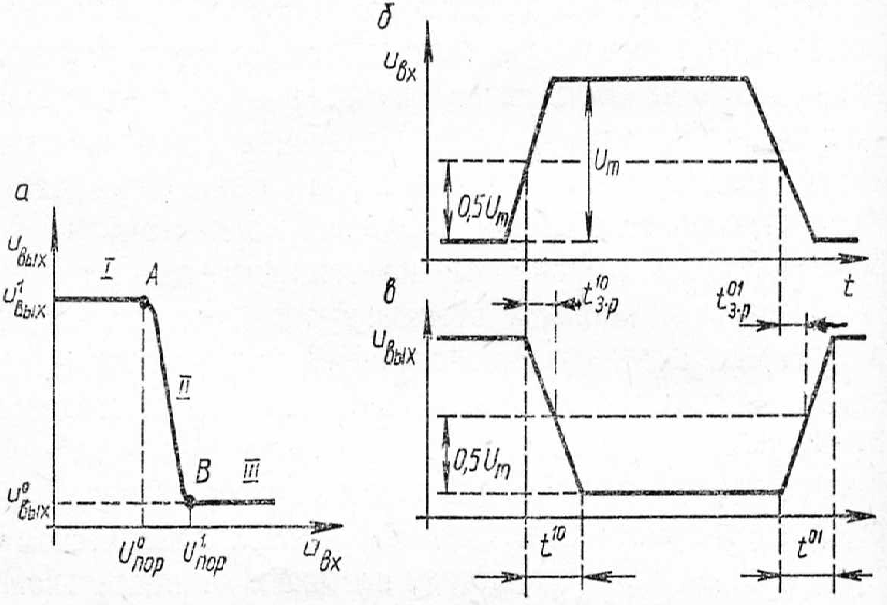

Передаточная характеристика. Основной характеристикой ЛЭ является передаточная характеристика, представляющая собой зависимость выходного напряжения элемента ивых от входного напряжения ивх на одном из входов при определенных постоянных напряжениях на остальных входах. Вид передаточной характеристики зависит от функции, выполняемой ЛЭ. На рис. 10.10, а показана передаточная характеристика инвертора (элемента НЕ).

Рис. 10.10. Передаточная характеристика (а) и графики входного (б) и

выходного (в) напряжений инвертора

Участок

I

передаточной характеристики соответствует

закрытому состоянию инвертора. Выходное

напряжение

![]() имеет

высокий уровень (иногда

≈Eп)

и

соответствует логической единице. Этот

уровень поддерживается

до тех пор, пока ивх

<

имеет

высокий уровень (иногда

≈Eп)

и

соответствует логической единице. Этот

уровень поддерживается

до тех пор, пока ивх

<

![]() .

Напряжение

(

называется пороговым

напряжением логического нуля.

.

Напряжение

(

называется пороговым

напряжением логического нуля.

Участок

III

соответствует открытому состоянию.

Выходное

напряжение

![]() имеет

низкий уровень и соответствует

логическому нулю. Низкий выходной

уровень имеет

место при ивх

>

имеет

низкий уровень и соответствует

логическому нулю. Низкий выходной

уровень имеет

место при ивх

>

![]() .

Напряжение

называется

пороговым

напряжением логической единицы.

.

Напряжение

называется

пороговым

напряжением логической единицы.

Участок II соответствует переходу инвертора из одного состояния в другое. Этот переход совершается не мгновенно, а в течение некоторого времени. На рис. 10.10, бив показаны графики изменения во времени входного и выходного напряжений инвертора.

Параметры. Обозначения, приведенные на рис. 10.10, б, определяют следующие параметры ЛЭ:

t10 — время перехода ЛЭ из состояния логической 1 в состояние логического 0;

t01 — время перехода ЛЭ из состояния логического 0 в состояние логической 1;

t10з.р — задержка распространения сигнала при переключении ЛЭ из состояния 1 в состояние 0;

t01з.р — задержка распространения сигнала при переключении ЛЭ из состояния 0 в состояние 1.

Обобщенным параметром, характеризующим быстродействие ЛЭ, является среднее время задержки распространения. Оно определяется выражением

![]()

По величине tз.р.ср ЛЭ подразделяются на сверхбыстродействующие (tз.р.ср = = 1...5 нс), быстродействующие (tз.р.ср = 5...10 нс), среднего быстродействия (tз.р.ср = = 10...50 нс) и медленнодействующие (tз.р.ср > 50 нс).

Параметры , , , называют статическими, а параметры t10, t01, t10з.р, t01з.р и tз.р.ср — динамическими. Кроме этих параметров, ЛЭ характеризуются коэффициентом объединения по входу Коб и коэффициентом разветвления по выходу Краз.

Коэффициент объединения по входу определяет число входов ЛЭ, по которым реализуется логическая функция, а коэффициент разветвления по выходу — нагрузочную способность ЛЭ и равен числу единичных нагрузок, которые можно одновременно подключить к выходу ЛЭ. Под единичной нагрузкой понимают один вход другого ЛЭ, подключенный к выходу первого ЛЭ.