- •Лазерная техника Содержание

- •1. Газовые лазеры (гл)

- •Классификация гл

- •1.2. Некоторые сведения из физики газового разряда

- •1.2.1. Понятие плазмы газового разряда

- •1.2.2. Основные элементарные процессы в плазме гр

- •1.2.3. Понятие устойчивости гр

- •1.2.4. Описание гр с помощью вольтамперной характеристики (вах)

- •1.2.5. Несамостоятельный гр и его применение в гл

- •1.2.6. Самостоятельный гр и его применение в гл

- •1.2.7. Особенности конструкции гл с самостоятельным гр

- •1.2.8. Использование переменных полей для возбуждения гл

- •1.2.9. Импульсный гр и его применение в гл

- •1.3.1. Схема энергетических уровней молекулы , участвующих в процессе лазерной генерации

- •1.3.2. Создание инверсии на лазерных переходах

- •1.3.3. Формирование частотного спектра лазерного излучения

- •1.3.4. Зависимость мощности генерации со -лазера от температуры активной среды

- •1.3.5. Диффузионное охлаждение рабочей смеси

- •1.3.6. Многолучевые системы на базе диффузионного лазера

- •1.3.7. Конвективное охлаждение рабочей смеси

- •1.3.8. Импульсные -лазеры

- •1.3.9. Газодинамические -лазеры

- •1.5. Химические лазеры

- •1.5.1. Основные требования, необходимые для прямого преобразования химической энергии в световую

- •1.6. Атомарные лазеры (Не-Ne-лазер)

- •1.7. Ионные лазеры (Ar-лазер)

- •1.8. Лазеры на самоограниченных переходах

- •1.9. Эксимерные лазеры

- •2.Твердотельные лазеры с оптической накачкой

- •2.1. Общие характеристики и особенности генерации твердотельных лазеров с оптической накачкой

- •2.2 Рубиновый лазер

- •2.3. Лазеры на стекле с неодимом

- •2.4. Лазеры на гранате с неодимом (иаг-лазеры)

- •3. Полупроводниковые лазеры

- •3.1. Вынужденное излучение в полупроводниках

- •3.2. Создание инверсии в полупроводниках

- •3.3. Лазеры на гомоструктурах

- •3.4. Лазеры на гетероструктурах

- •4. Лазеры на растворах органических красителей

- •4.1. Лазерные красители

- •4.1.1. Общие сведения

- •4.1.2. Поглощение света лазерными красителями и их флуоресценция

- •4.1.3. Пути дезактивации возбужденных молекул красителя

- •4.1.4. Распространенные красители

- •4.2. Условие генерации

- •4.2.1. Режим многократного прохождения излучения в резонаторе

- •4.2.2. Режим сверхизлучения

- •4.3. Системы накачки

- •4.3.1. Поперечный способ накачки

- •4.3.2 Продольный способ накачки

- •4.4. Дисперсионные резонаторы лазеров на красителях

- •4.4.1. Резонаторы с дифракционной решеткой

- •4.4.2. Резонаторы с оптическими призмами

- •4.4.3. Резонаторы с интерферометром Фабри-Перо

- •4.4.4. Лазеры на красителях с распределенной обратной связью

1.3.7. Конвективное охлаждение рабочей смеси

1.

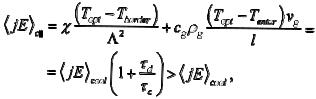

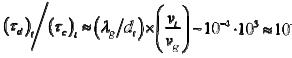

Для выяснения преимуществ конвективных

СО2-лазеров сравним характерные времена

охлаждения рабочей смеси за счет диффузии

и конвекции

и конвекции

.

Если характерный эффективный размер,

определяющий диффузию,

.

Если характерный эффективный размер,

определяющий диффузию,

,

а длина зоны возбуждения по потоку 1, то

,

а длина зоны возбуждения по потоку 1, то

,

где D

,

где D — коэффициент

диффузии газа,

— коэффициент

диффузии газа,

,

— длина свободного пробега частиц газа;

v

— их тепловая скорость; а

,

— длина свободного пробега частиц газа;

v

— их тепловая скорость; а — скорость

звука (а

— скорость

звука (а

),

),

.

Их отношение

.

Их отношение

![]()

![]() (1.26)

(1.26)

Величина

этого отношения зависит от схемы прокачки

газа. Лазеры с продольной прокачкой

газа отличаются от диффузионных лишь

наличием потока газа. Поэтому, если

подставить в (1.26) характерные для

диффузионных лазеров параметры

~

1 см, 1~ 1 м,

~10 см,

то нетрудно видеть, что конвективное

охлаждение сравнивается с диффузионным

уже при v

см,

то нетрудно видеть, что конвективное

охлаждение сравнивается с диффузионным

уже при v ,

т.е. при существенно дозвуковых потоках.

Таким образом, наличие потока газа со

скоростью v

,

т.е. при существенно дозвуковых потоках.

Таким образом, наличие потока газа со

скоростью v >

а,1А,/Л приводит к заметному возрастанию

эффективности охлаждения рабочей смеси

и позволяет увеличить объемное

энерговыделение до величины

>

а,1А,/Л приводит к заметному возрастанию

эффективности охлаждения рабочей смеси

и позволяет увеличить объемное

энерговыделение до величины

(1,27)

(1,27)

где

с

— удельная

теплоемкость газа, ρ

— плотность газа, Т -температура

газа на входе в газоразрядную камеру

(Т

T

)

Мощность лазера с продольной прокачкой

газа составит при этом

-температура

газа на входе в газоразрядную камеру

(Т

T

)

Мощность лазера с продольной прокачкой

газа составит при этом

(1.28)

(1.28)

Естественно

этой формулой можно пользоваться лишь

до тех пор, пока предельные объемные

энерговыделения ограничиваются скоростью

охлаждения смеси, т.е. при выполнении

неравенства

,

г

де

,

г

де

-предельное

значение энерговклада, определяемое

устойчивостью разряда). Ранее было

показано, что

-предельное

значение энерговклада, определяемое

устойчивостью разряда). Ранее было

показано, что поэтому, сравнивая формулы (1.19) и (1.28),

нетрудно видеть, что при фиксированном

радиусе трубки продольная прокачка

газа может увеличить удельный съем

мощности излучения с единицы длины

приблизительно на порядок, т.е. до W/L

— 500 — 1000

Вт/м.

Необходимо

отметить, что в случае турбулентного

характера газового потока дополнительное

возрастание скорости охлаждения смеси

может иметь место из-за замены ламинарной

диффузии на турбулентного. Время

турбулентной

диффузии (

)

~

поэтому, сравнивая формулы (1.19) и (1.28),

нетрудно видеть, что при фиксированном

радиусе трубки продольная прокачка

газа может увеличить удельный съем

мощности излучения с единицы длины

приблизительно на порядок, т.е. до W/L

— 500 — 1000

Вт/м.

Необходимо

отметить, что в случае турбулентного

характера газового потока дополнительное

возрастание скорости охлаждения смеси

может иметь место из-за замены ламинарной

диффузии на турбулентного. Время

турбулентной

диффузии (

)

~ ),

где

),

где

-

флуктуации скорости потока. Сравнивая

это время с (

)

~

),

можно получить

-

флуктуации скорости потока. Сравнивая

это время с (

)

~

),

можно получить

(1.29)

(1.29)

Таким образом, возникновение турбулентного характера течения газа в оптимальных режимах может привести к возрастанию скорости его охлаждения, сравнимому со скоростью конвективного охлаждения.

Несмотря

на то, что введение продольной прокачки

газа существенно увеличивает съем

излучения с единицы длины, предельная

мощность лазера при этом возрастает

незначительно и, как правило, не превышает

2 — 5кВт.

Это

связано с тем, что при продольной прокачке

газа длину лазера бессмысленно делать

большой. Действительно, как видно из

(1.28), W ~

~ ,

но

при

,

но

при

удельное объемное энерговыделение

удельное объемное энерговыделение

~l

и

поэтому увеличение длины разряда в

направлении оптической оси не

сопровождается ростом мощности излучения.

~l

и

поэтому увеличение длины разряда в

направлении оптической оси не

сопровождается ростом мощности излучения.

2.

Значительно более перспективной с точки

зрения повышения мощности лазера

является схема с поперечной прокачкой

газа. В этом случае оптическая ось

резонатора лазера направлена

перпендикулярно направлению скорости

прокачки газа и поэтому ее увеличение

не сопровождается снижением эффективности

конвективного охлаждения, определяемого

длиной разрядной зоны по потоку 1.

Значения величин

~h

в схемах с продольной прокачкой становятся

одного порядка с l и при значениях ~10

и

~10

и

~10

время

конвективного охлаждения, как это видно

из (1.25), становится на 3-4 порядка меньше

.

~10

время

конвективного охлаждения, как это видно

из (1.25), становится на 3-4 порядка меньше

.

Основным фактором при этом, ограничивающим значения вкладываемой в разряд мощности, становится устойчивость разряда. Мощность конвективного лазера с поперечной прокачкой, имеющего газоразрядную камеру с плиной вдоль оптической оси L и высотой h, определяется полным расходом газовой смеси, допустимой температуре ее нагрева Т , и электрооптическим КПД используемого метода накачки, т.е.

![]() (1.30)

(1.30)

Подставляя

в это выражение типичные для конвективных

СО

-лазеров

значения

K,

с

~

(1,5

— 2) Дж/(г К), р

~

10

K,

с

~

(1,5

— 2) Дж/(г К), р

~

10 г/см

г/см ,h

~3-

10см, v

~(0.3-1)

,h

~3-

10см, v

~(0.3-1) см/с и

~

(0,1-0,2), нетрудно видеть, что в условиях

конвективного охлаждения смеси поперечным

потоком с единицы длины в направлении

оптической оси можно снять мощность

излучения (W/L)~

(0,3

— 100) кВт/м,

что

существенно превышает удельные съемы

излучения, достигаемые при других

способах охлаждения рабочей смеси.

см/с и

~

(0,1-0,2), нетрудно видеть, что в условиях

конвективного охлаждения смеси поперечным

потоком с единицы длины в направлении

оптической оси можно снять мощность

излучения (W/L)~

(0,3

— 100) кВт/м,

что

существенно превышает удельные съемы

излучения, достигаемые при других

способах охлаждения рабочей смеси.

3. Конвективное охлаждение требует прокачки большего количества рабочей смеси. Ecли в диффузионных лазерах скорость прокачки определяется скоростью химического отравления смеси и в присутствии регенераторов может быть равной нулю, то в конвективных лазерах для получения 1 Вт лазерного излучения необходимо прокачивать

(( г/с.

г/с.

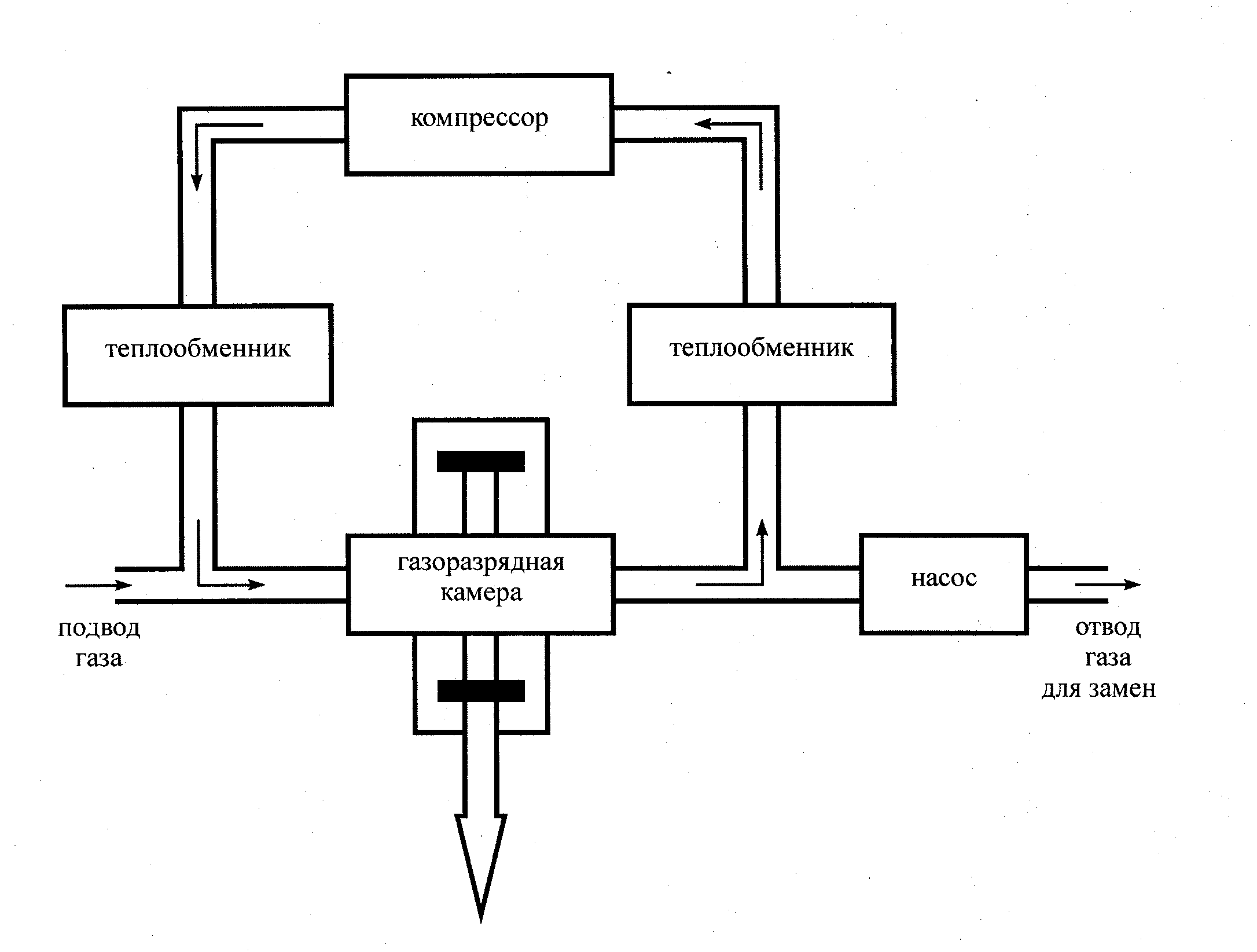

Так как создание мощных технологических конвективных лазеров с выбросом отработанной смеси нецелесообразно с экономической и трудно осуществимо при больших уровнях мощности с технической точки зрения, то, как правило, прокачка рабочей среды осуществляется по замкнутому газодинамическому тракту. Газодинамическая и оптическая схемы конвективных СО -лазеров с поперечной прокачкой представлены на рис. 30.

Рис.30

Наиболее

распространенным в настоящее время

способом накачки конвективных лазеров

является самостоятельный разряд

постоянного тока. В простейшем варианте

газоразрядная камера таких лазеров

состоит из трубчатого катода и сплошного

или секционированного в поперечном

потоку газа направлении анода. Полное

однородное заполнение катода током в

таких системах возможно лишь при малых

давлениях смеси (~15 — 20 торр),

малых

межэлектродных зазорах (h ~1 — 3 см) и

высокой степени однородности характеристик

потока газа. Повысить давление смеси,

межэлектродного зазора h,

а следовательно, и мощность лазера

можно, лишь повысив устойчивость разряда.

В случае самостоятельного разряда

постоянного тока это можно сделать с

помощью глубокого секционирования

одного из электродов (обычно катода)

вдоль и поперек потока газа. Так как

нормальная плотность тока на катоде

j ~

р

,

то повышение давления рабочей смеси

приводит к необходимости сокращения

эмитирующей площади поверхности и

поэтому катоды таких разрядов имеют

вид равномерно распределенных по плате

штырей или пластин.

~

р

,

то повышение давления рабочей смеси

приводит к необходимости сокращения

эмитирующей площади поверхности и

поэтому катоды таких разрядов имеют

вид равномерно распределенных по плате

штырей или пластин.

Однородное распределение тока по всей разрядной камере обеспечивается включением в цепь каждого катодного' элемента балластного сопротивления Rb, на котором выделяется — 30 — 50% напряжения источника питания. Длина зоны разряда по потоку определяется предельными значениями и оценивается с учетом допустимого нагрева смеси с помощью соотношения

![]() (1.31)

(1.31)

Глубокое секционирование электродов позволяет заметно поднять удельный съем и полную мощность излучения С02-лазеров.