(Средняя жизнь) Геологическая эра Земли от появления первых позвоночных до появления высших позвоночных

животных: птиц и млекопитающих (~240 млн. лет назад).

Мезозойская эра - эра средней жизни, характеризующаяся господством голосеменных растений, развитием пресмыкающихся, птиц и первых млекопитающих. В первую очередь мезозой известен, как эра динозавров. Эти гигантские рептилии заслонили собой все остальные группы живых существ. В мезозое появились не только динозавры, но и другие группы рептилий - водные рептилии (ихтиозавры и плезиозавры), летающие рептилии (птерозавры), лепидозавры – ящерицы, среди которых были и водные формы – мозазавры. От ящериц произошли змеи. В мезозойскую эру постепенно формировались современные очертания материков и океанов. В начале мезозоя произошло разделение суперконтинента Пангея на северный континент – Лавразия и южный – Гондвана. Позже Лавразия распалась на Евразию и Северную Америку, а Гондвана на Африку, Южную Америку, Индию, Австралию и Антарктиду. Мезозойская эра была переходным периодом в развитии земной коры и жизни. Ведь именно мезозой – время, когда появились настоящие млекопитающие, птицы и цветковые растения – фактически сформировалась современная биосфера. В мезозойской эре выделяют три периода: триасовый, юрский и меловой.

ТРИАС

В триасе климат стал более сухим, сильно сократились площади континентальных водоёмов, развились пустынные ландшафты. В условиях засушливого климата произошло вымирание сухопутных организмов, у которых отдельные этапы жизни были связаны с водой. Вымерло большинство земноводных, почти полностью исчезли папоротники, хвощи, плауны. Вместо них начали преобладать формы, в жизненном цикле которых не было стадий, связанных с водой. Среди растений значительного развития достигли голосеменные, среди животных - пресмыкающиеся. В морях большое распространение получили аммониты, белемниты, кораллы, иглокожие.

Аммониты - вымершая группа головоногих моллюсков. Господствовали в морях и встречались в огромных количествах. Имели наружную спирально свернутую раковину, разделённую поперечными перегородками на ряд камер. В последней камере, заканчивающейся устьем, находилось мягкое тело животного. Остальные камеры были наполнены газом. Размер раковины в диаметре варьировался от 1-2 см. до 2 м. Аммониты были хищниками. Одни из них хорошо плавали, другие преимущественно ползали.

В триасе возникло большое разнообразие рептилий: черепахи, крокодилы, ихтиозавры, плезиозавры, динозавры. Из триасовых пресмыкающихся дожили до наших дней черепахи и гаттерии.

Гаттерия (туатара) – вид пресмыкающихся из отряда клювоголовых, сохранившийся лишь на нескольких островах близ Новой Зеландии. Гаттерия очень мало изменилась за 200 млн. лет и сохранила, как и ее триасовые предки, третий глаз, расположенный в крышке черепа. Длина её тела достигает ~ 76 см., продолжительность жизни - 100 лет. Гаттерия ведёт преимущественно ночной образ жизни. У неё хорошо развит “третий” (теменной) глаз, который у современных высших позвоночных превратился в шишковидную железу – эпифиз. С помощью этого органа, расположенного на темени, гаттерия способна различать уровень освещённости. Считается, что эта особенность позволяет выбрать положение тела для оптимального его прогрева солнцем.

Уже в конце триаса возникли два главных ствола динозавров, основное различие между которыми заключается в строении тазового пояса. У одной ветви таз состоял из четырех костей (ящеротазовые), у другой - из трех (птицетазовые). Динозавры триаса были относительно невелики: длина тела крупных динозавров достигала 5-6 м., мелкие были размером с курицу. Несмотря на эволюционирование пресмыкающихся, имелась одна весьма существенная несовершенная черта - непостоянная температура тела. При понижении температуры среды пресмыкающиеся становились вялыми и оцепеневшими. В теплом триасе, да и в течение всего сравнительно теплого мезозоя, непостоянная температура тела не была столь большим отрицательным свойством. Тем не менее, уже в триасе возникли первые представители теплокровных - мелкие примитивные млекопитающие. В процессе естественного отбора у них сформировались такие признаки, как постоянная температура тела, кормление детёнышей молоком, четырёхкамерное сердце, дифференцировка зубов.

ЮРА

В начале юрского периода климат на всей Земле был тёплым и сухим. Затем, когда обильные дожди начали пропитывать влагой древние триасовые пустыни, мир вновь стал более зелёным, с более пышной растительностью. В юрском ландшафте густо росли хвощи и плауны, которые уцелели с триасового периода. Обширные леса из семенных, обычных и древовидных папоротников, а также папоротникообразных саговников распространились от водоемов в глубь суши. По-прежнему были распространены хвойные леса. Кроме гинкго и араукарий в них произрастали предки современных кипарисов, сосен и мамонтовых деревьев.

Араукария – род вечнозелёных хвойных деревьев. Высокие (50-60 м.) деревья с правильным мутовчатым ветвлением; сидячей, жёсткой и острой хвоей, почти треугольной формы, расположенной на ветвях спирально. Шишки у араукарий - яйцевидные или шаровидные. К особенностям этих деревьев относится веткопад – свойство целиком сбрасывать облиственные побеги.

Буйная растительность юрского периода способствовала широкому распространению пресмыкающихся. Значительно развились динозавры. Среди них выделяют ящеротазовых и птицетазовых. Одни ящеротазовые передвигались на четырёх конечностях (зауроподы) и были растительноядными, другие – на двух конечностях и были плотоядными (тероподы). Большинство из них имели длинную шею, маленькую голову и длинный хвост. У них было два мозга: один небольшой - в голове; второй значительно больший по величине - у основания хвоста. В юрский период динозавры достигли пика своего разнообразия. Самый крупный динозавр – крупнейшее из известных когда-либо живших наземных животных – брахиозавр.

Брахиозавр – один из крупнейших динозавров. Достигал более 30 м. в длину и имел массу до 50 т. Передние конечности брахиозавра были существенно длиннее задних, по внешнему виду брахиозавр напоминал гигантского жирафа. У него были длинные хвост и шея, маленькая голова и громадное туловище. Однако его шея была направлена не вверх, а вперёд под углом ~ 45°. Брахиозавр питался мягкой прибрежной растительностью, зубы у него были мощные, ложковидные. Большую часть времени он проводил в воде.

Среди хищных динозавров самым крупным и страшным был тираннозавр.

Тираннозавр - плотоядный динозавр, один из крупнейших наземных хищников. Его высота составляла около 5 м., длина тела доходила до 13 м., масса - около 7т. Передвигался тираннозавр на мощных задних конечностях, опираясь на толстый хвост. Его передние лапы были маленькими и слабыми. Огромные челюсти тираннозавра были вооружены сотнями больших и острых зубов. От тираннозавров остались окаменелые следы, длиной 80 см. Шаг тираннозавра составлял 4 м.

Весьма разнообразны были морские ящеры. Наиболее известны среди них ихтиозавры, похожие по строению тела на акул и дельфинов, и плезиозавры - животные с широким туловищем, длинными ластами и змеевидной шеей.

Ихтиозавр – гигантский морской ящер. Своей формой тела напоминал дельфина. Удлинённая плоская голова заканчивалась тонкими, чрезвычайно длинными челюстями. Пасть была усажена многочисленными и острыми зубами. Необыкновенно большие глаза отличались странным устройством: глазное яблоко было окружено кольцом из костяных пластинок. Шея была короткая и потому голова, как у рыб, непосредственно связана с туловищем. На хвосте, как у акул, находились длинные плавательные перья. Передние и задние конечности были развиты наподобие ласт современных китообразных и могли служить только для плавания, а не для передвижения на суше. Ихтиозавры дышали лёгкими и достигали в длину от 1 до 10 и даже более м., жили в обширных морях мезозойской эры, питались рыбой и головоногими моллюсками. Они появились в небольшом количестве в триасовый период, достигли наибольшего распространения в юрский и окончательно вымерли в меловой период.

Плезиозавр - вымершая морская рептилия. Выделяют два подотряда плезиозавров - длинношеих и короткошеих. У одних были длинные шеи и маленькие головы, а у других - короткие шеи и огромные головы. Самые крупные плезиозавры - кронозавр и лиоплевродон достигали в длину 15 м. Плезиозавры были прекрасно приспособлены к жизни в водоёмах, хотя им приходилось выныривать на поверхность, чтобы вдохнуть воздуха. Имели четыре конечности, преобразованные в ласты и бочкообразное тело. В основном питались моллюсками и рыбой. Крупные виды питались другими морскими рептилиями и летающими ящерами.

В юрский период впервые появляются летающие ящеры – птерозавры. Они были первыми позвоночными, завоевавшими воздушную среду. Птерозавры развились из псевдозухих к началу юры. Отряд птерозавров делился на два подотряда - рамфоринхи и птеродактили. Рамфоринхи - летающие ящеры с крупной головой, относительно короткой шеей и длинным хвостом. От них произошли птеродактили, имевшие вытянутый череп, более длинную и гибкую шею и маленький короткий хвост. Рамфоринхи постепенно вымирали и к середине раннего мела вымерли окончательно. Птеродактили сумели дотянуть до конца мелового периода, до того знаменитого вымирания, которым завершилась мезозойская эра.

Птеродактиль - подотряд вымерших рептилий отряда летающих ящеров - птерозавров. Были приспособлены к жизни в воздухе. Для птеродактилей характерен сильно удлинённый лёгкий череп. Зубы - немногочисленные и мелкие. Шейные позвонки были вытянутые, без шейных рёбер. Крылья - мощные широкие; летательные пальцы складывающиеся. Хвост очень короткий. Размеры птеродактилей сильно варьировались - от мелких, величиной с воробья, до гигантских, с размахом крыльев до 12 м. Мелкие птеродактили питались насекомыми, крупные - рыбой.

В юрский период появились и первые птицы, во многом сходные с рептилиями. Особенно большое сходство имел археоптерикс.

Археоптерикс - вымершая птица, занимающая по морфологии промежуточное положение между пресмыкающимися и птицами. Самый примитивный и ранний из всех известных представителей птиц. Длина археоптерикса - 45 см., вес - 300 г. У него имелись зубы и длинный костный хвост, украшенный двумя рядами перьев. На каждом крыле археоптерикса располагалось по три когтистых пальца. Считается, что он пользовался ими для лазания по деревьям, откуда периодически планировал на землю. Он мог взлетать и с земли, используя сильные порывы ветра. Археоптерикс имел клювоподобные зубастые челюсти и питался насекомыми. В строении археоптерикса сочетались признаки пресмыкающихся (череп с двумя височными дугами, зубы - в альвеолах, небольшой мозг рептильного типа; имелись брюшные рёбра, позвонки - амфицельные, длинный хвост состоял примерно из 20 позвонков, отсутствовал роговой чехол клюва) и птиц (тело было покрыто перьями - маховые перья крыльев крупные, асимметричного строения; кости конечностей частично пневматизированы).

Археоптерикс, таким образом, - замечательный пример эволюционно - переходной формы.

МЕЛ

Начало мелового периода в значительной степени унаследовало органический мир юрского: в морях продолжали развиваться те же основные группы беспозвоночных животных - аммониты и белемниты, двустворчатые и головоногие моллюски. Среди морских позвоночных заметное место занимали, продолжавшие существовать, крупные рептилии - ихтиозавры и плезиозавры, также появились гигантские морские крокодилы - мозазавры.

Мозазавры - семейство вымерших гигантских морских ящериц. Длина тела доходила до 10 - 12 м. Голова и туловище удлинённые, парные конечности ластовидные, хвост длинный, сжатый с боков. Мощные челюсти мозазавра были усажены крупными острыми зубами. Хищники питались рыбой, моллюсками, иглокожими. Обитали в субтропических мелководных морях.

На суше наступил расцвет эры рептилий - появились разнообразные растительноядные и хищные динозавры. Млекопитающие составляли незначительный и почти незаметный элемент наземной фауны. Это были мелкие, величиной с крысу, но проворные и хищные создания - сумчатые и плацентарные.

Во второй половине мелового периода произошли крупнейшие изменения в составе органического мира планеты. Появились покрытосеменные (цветковые) растения, которые быстро завоёвывали различные местообитания, потеснив голосеменных и папоротникообразных. Меловые покрытосеменные принадлежали к вечнозеленым тропическим или субтропическим типам, среди них были: эвкалипты, магнолии, сассафраса, тюльпановые деревья, японские квитовые деревья (айва), коричневые лавры, ореховые деревья, платаны, олеандры. Семена покрытосеменных растений заключены в прочную оболочку, имеются специализированные органы размножения - тычинка и пестик, собранные в цветок с яркими лепестками и чашечкой. Эти теплолюбивые деревья соседствовали с флорой умеренного пояса: дубами, буками, вербами, березами. В составе этой флоры были и голосеменные хвойные: секвойи, сосны.

В конце мезозоя появились плацентарные млекопитающие, для которых прогрессивными основными особенностями стали появление плаценты и внутриутробного развития плода, вскармливание детенышей молоком, развитая кора головного мозга. Необычайный расцвет различных групп органического мира внезапно прервался в конце мелового периода. За короткое, по геологическим масштабам, время вымерло большинство крупных групп морских и наземных животных. Исчезли с лица Земли динозавры, морские и летающие рептилии. Вымерли аммониты и белемниты. Более чем вдвое сократилось общее разнообразие животного мира планеты. Одной из причин, объясняющих такое резкое изменение в облике органического мира, считается падение на Землю крупного метеорита или астероида. Это привело к долговременному запылению земной атмосферы, резкому сокращению фотосинтезирующей деятельности и продуктивности наземных и морских растений и, как следствие, к вымиранию звена за звеном представителей глобальной пищевой пирамиды. Однако это великое вымирание, второе по своим масштабам за всю историю Земли (более крупное произошло ранее, на рубеже палеозойской и мезозойской эр), мало сказалось на наземной растительности. По мере постепенного охлаждения, которым был отмечен мел, она захватывала всё новые участки. Быстро приспосабливаясь к новой среде, растительность эволюционировала с потрясающей скоростью. Для голосеменных это было время сдачи позиций. Некоторые виды дожили до наших дней, но их общая численность шла все эти века по нисходящей. Покрытосеменные растения продолжали вытеснять более низкоорганизованные группы, появились настоящие травы и, в частности, злаковые растения. Мощные тектонические процессы, воздвигнувшие новые горные хребты и изменившие очертания континентов, в корне изменили географическую и климатическую обстановку. Почти все мезозойские группы животного и растительного мира отступили, вымерли, исчезли. На развалинах старого возник новый мир, мир кайнозойской эры, в которой жизнь получила новый толчок к развитию и, в конце концов, были сформированы ныне живущие виды организмов.

К а й н о з о й

(новая жизнь)

Геологическая эра Земли со времени появления млекопитающих до появления общих предковых форм человекообразных обезьян и людей (~65 млн. лет назад).

В геологическом отношении кайнозойская эра - эра, в которую континенты приобрели своё современное очертание. Начало кайнозоя связано с великим горообразованием - все высочайшие горные системы мира возникли приблизительно в это время. В этот период произошло несколько материковых оледенений, захвативших огромные площади, особенно в северном полушарии. Кайнозойская эра – время расцвета покрытосеменных растений, насекомых и высших позвоночных животных: птиц и млекопитающих. В эту же эру появляется и развивается человек. Кайнозойская эра состоит из трех периодов: палеогенового, неогенового и антропогенового.

ПАЛЕОГЕН

В начале палеогена на большей части планеты сложился тропический и субтропический климат. В первой половине этого периода сформировалась тропическая флора, представленная различными пальмами (сабаль, нипа), папоротниками, фикусами, магнолиями, лаврами, коричными деревьями, миртами, секвойями. В начале палеогена, в морях, появилось много новых родов беспозвоночных, живущих по сей день. Из простейших процветали фораминиферы и радиолярии.

Радиолярии (лучевики) – одноклеточные планктонные организмы. Размеры до 1-3 мм. Подавляющее большинство видов обладает радиальной симметрией, что связано с планктонным образом жизни. Для радиолярий характерен минеральный скелет, состоящий из центральной капсулы с отходящими от нее скелетными иглами. Цитоплазма подразделяется на внутрикапсулярную, содержащую одно или несколько ядер, и внекапсулярную с множеством мелких вакуолей. Обе части цитоплазмы связаны друг с другом за счет тонких цитоплазматических нитей, проходящих через многочисленные поры центральной капсулы. К скелетным иглам прикрепляются особые сократительные волоконца - миофриски. С их помощью цитоплазма может растягиваться, увеличивая площадь поверхности клетки и уменьшая ее удельный вес. Радиолярии улавливают пищу при помощи длинных нитевидных, густо переплетенных между собой псевдоподий. Размножаются как бесполым, так и половым путем. Подразделяются на несколько подклассов. Раковины радиолярий, накалываясь на дно морей, образовывали радиоляриевые илы.

Успешно развивались моллюски. Некоторые двустворчатые третичного периода, такие как устрицы и гребешки, широко распространены и в наши дни. Третичный период был временем больших перемен для головоногих моллюсков. Двужаберные головоногие проявили большую жизнеспособность и приспособляемость. Их группы, перешедшие в третичный период, быстро эволюционировали и захватывали освободившееся жизненное пространство. Особенно быстро расширяли свой ареал каракатицы, осьминоги и гигантские кальмары, которые процветают в морях и поныне. Большое распространение получили в третичном периоде иглокожие. В первую очередь это относится к морским ежам. В начале палеогена широкое распространение имели леса и редколесья. Неслучайно, большая часть животных являлась лесными обитателями. Сумчатые и плацентарные млекопитающие эволюционировали параллельно. Среди плацентарных, от каких-то групп насекомоядных возникли хищники (креодонты, энтелодоны) и примитивные копытные (лесные гиракотерии - наиболее древние предки лошадей).

Энтелодон - вымершее млекопитающее семейства археотериев, родственных современным свиньям и бегемотам. Огромный, размером с крупного быка, свиноподобный зверь, весом до 1 т. Передняя часть его тела была более массивной, чем задняя; задние ноги были короче передних, в результате чего спина имела заметную покатость. Массивная голова поддерживалась короткой мощной шеей. Лицевой отдел был несколько удлинен. На скулах энтелодона были массивные, направленные в стороны, выступы, к которым, вероятно, крепилась необычайно сильная челюстная мускулатура.

Энтелодоны жили во влажных местах, по берегам озёр и болот, возможно, подобно бегемотам, проводя жаркое время дня в воде. Паслись они на берегу, поддевая клыками корневища растений и вырывая их из земли рывком головы. Судя по длинным и острым клыкам и по строению коренных зубов, энтелодон был всеядным зверем. Он охотно поедал, наравне с растительным кормом, падаль и, возможно даже, нападал на больных или слабых животных.

Гиракотерии – вымерший род непарнокопытных, считающийся одним из наиболее ранних представителей лошадеподобных животных. Высота в плечах у гиракотериев составляла ~ 20 см. Спина была выгнута, шея относительно короткая. В отличие от современных лошадей, у гиракотерий было четыре пальца на передних ногах и три пальца на задних. Боковые зубы были приплюснутыми и хорошо приспособленными для пережёвывания растительной пищи, такой как листья деревьев. Вероятно, гиракотерии были обитателями болотистых лесов и жили в группах.

Еще раньше появились приматы (древние лемуры, долгопяты и обезьяны). Во второй половине палеогена климат стал континентальным - появились первые ледяные шапки в Арктике и Антарктике. Леса сменились саваннами и кустарниковыми зарослями. Основная часть крупных млекопитающих обитала по берегам рек и озёр. Это были носороги, тапиры, бронтотерии, огромные индрикотерии. В палеогене появились примитивные китообразные. Разнообразен был мир птиц. Очень широко были распространены крупные бегающие хищные птицы - диатримы - родственники современных гусеобразных.

Бронтотерии - вымерший род непарнокопытных млекопитающих. Достигали высоты в плечах 2,5 м. Череп у бронтотериев был довольно массивный, но головной мозг маленький. Их голову, характеризующуюся смещёнными вперед глазами, «украшали» грандиозные рога, образованные разросшимися носовыми костями; снаружи эти рога были покрыты кожей. У некоторых видов широкие и длинные рога разветвлялись у самого основания, у других они представляли единый вырост, раздвоенный на самом конце. Питались бронтотерии относительно мягкой растительностью (листья, возможно плоды).

Индрикотерии - род вымерших млекопитающих семейства носорогообразных. Отличались от других животных коротким туловищем на длинных и прямых трёхпалых ногах с сильно утолщённым средним пальцем, и небольшой головой на очень длинной шее; рога отсутствовали; передняя часть тела была выше задней. На конце морды располагались по паре небольших верхних и нижних бивней (увеличенных резцов).

Индрикотерии - самые высокие из когда-либо существовавших млекопитающих. В высоту достигали до 8 м. Они питались листьями и ветвями кустарников и деревьев.

Диатримы - род вымерших крупных нелетающих птиц. Достигали в высоту 2 м. и весили 100 кг. Внешне они были похожи на страусов. Эти пернатые гиганты совсем не летали, массивные лапы позволяли птицам быстро бегать и догонять любую добычу. Возможно, что эти птицы были хищниками или падальщиками.

Диатримы имели ужасные головы, вооружённые мощными, толстыми загнутыми клювами. Ими птицы наносили смертельные раны своим жертвам, пробивали толстую кожу и панцири, дробили кости некоторых млекопитающих. Лапами птицы переворачивали камни, удерживали мелких животных. Несмотря на внешнюю схожесть со страусами, родственниками диатрим были не эти птицы. Ближайшие родственники этих ужасных птиц - изящные журавли.

Большинство из этих животных вымерло, но уже 20 - 25 миллионов лет назад обитали представители практически всех современных семейств млекопитающих.

НЕОГЕН

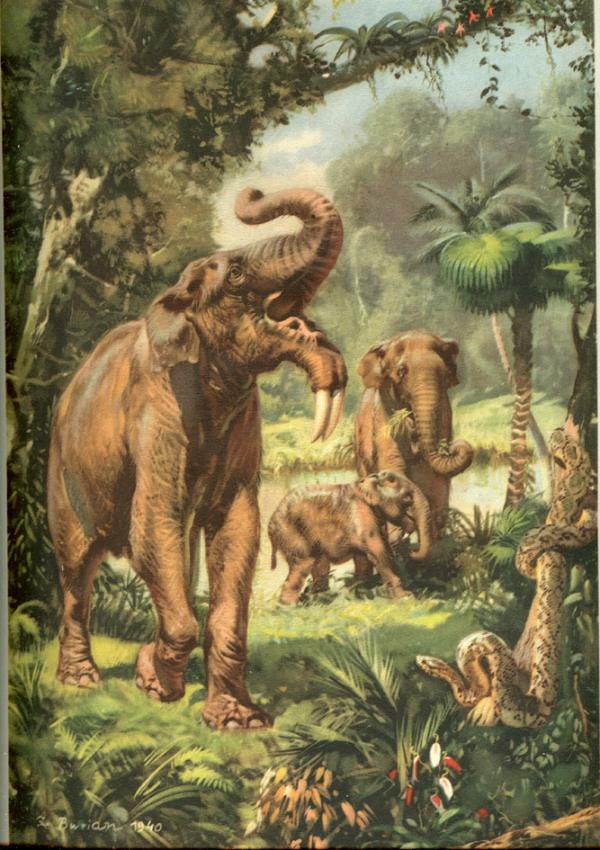

В неогеновый период отмечалась дальнейшая дифференциация и развитие животных. В это время особое распространение получили обитатели открытых пространств: примитивные лошади, антилопы, жирафы, быки, слоны (мастодонты, гомфотерии, дейнотерии), носороги, которые становились жертвами саблезубых кошек (махайродов, смилодонов, пещерных львов), гиен, медведей и волков.

Многочисленные остатки костей и целых скелетов позволили проследить историю развития многих современных животных.

Дейнотерии - вымершие представители отряда хоботных. Их отличительной чертой являлись бивни на нижней челюсти, они были относительно короткими и загибались вниз. Высота дейнотерий достигала 3,5 - 4,5 м., масса от 5 до 14 т., череп - 1,2 м. Туловище на высоких ногах, большой рост, а также специфические бивни говорят о том, что дейнотерии, очевидно, жили в лесах или в лесистых районах и питались древесной растительностью. Высокий рост позволял им дотягиваться до верхних ярусов деревьев, а своими изогнутыми вниз бивнями, дейнотерии могли пригибать ветви, чтобы добраться до интересующих их листьев или плодов, а также они могли ими сдирать кору с деревьев.

Диноцераты - вымерший отряд растительноядных млекопитающих. Древние представители были не крупнее медведя, более поздние - достигали размеров слона. На черепе поздних американских диноцератов имелись 3 пары рогообразных выроста, а у некоторых поздних азиатских диноцератов череп был с большим вздутием на носу. Головной мозг был очень мал. Диноцераты обитали вблизи водоёмов и питались мягкими растениями. Коренные зубы, в отличие от зубов всех растительноядных копытных, были не приспособлены к перетиранию пищи. Несовершенство строения зубов и слабое развитие головного мозга - основные причины их вымирания. Древние диноцераты были стопоходящие, более поздние - пальцеходящие.

Махайроды - вымершее подсемейство саблезубых кошек. Имели большие саблевидные верхние клыки, с режущими зазубренными краями, с помощью которых умерщвляли даже крупных толстокожих растительноядных животных: носорогов, мастодонтов и др. Махайроды охотились в основном на газелей, антилоп, а также вымерших трехпалых лошадей. Разные виды махайродов, за время существования рода, имели различную внешность, однако объединяющим их признаком были зубчатые грани длинных клыков, несмотря на то, что подобная структура по мере взросления животного притуплялась. В отличие от других саблезубых кошек, у махайродов были относительно короткие клыки. Вес некоторых видов достигал 220 кг. Высота в плечах составляла около 1,2 м.

Также широко были распространены птицы: грифы, кондоры, гусеобразные. В неогене отмечалось большое разнообразие приматов. В середине неогена широко распространились общие предковые формы человекообразных обезьян и людей. В неогене лесная растительность сменилась степной и саванной, образовались первые полупустыни и пустыни. Появились злаковые и осоковые сообщества; деревья и кустарники встречались в виде островков из лещины, березы, ореха, можжевельника, ясеня, клена, сосны, по берегам рек и озер росли ивы, тополя, ольха. В неогеновый период появились дельфины, тюлени, моржи - виды, живущие и в современных условиях. Чрезвычайно разнообразным и многочисленным стал мир костистых рыб. На подъёме были также хвостатые и бесхвостые земноводные. Из хвостатых амфибий особенно известна гигантская миоценовая саламандра, а из бесхвостых – палеобатрахи.

Палеобатрахи - одни из самых распространённых бесхвостых амфибий. Длинные пальцы лап, соединённые перепонками, давали им возможность быстро плавать и охотиться за разнообразными водными насекомыми. Длина тела палеобатраха доходила до 12 - 15 см.

В конце неогена, в связи с общим похолоданием, отмечалось начало оледенения, захватившего, в первую очередь, горные районы северного полушария. В неогеновый период окончилось формирование современных материков и морей, а также современного рельефа, наблюдаемого в настоящее время на Земле.

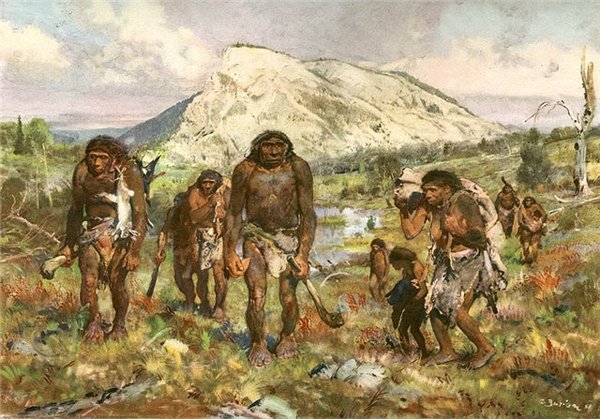

АНТРОПОГЕН

Около 2 млн. лет назад начался и до сих пор продолжается антропогеновый период. Это последний период кайнозойской эры. Около 2 млн. лет назад впервые появился человек умелый (Восточная Африка). В этот период произошло сильное похолодание, обусловленное наступлением льдов, особенно в Северном полушарии. Это наложило свой отпечаток, как на рельеф местности, так и на биологические формы. Распространялись растения и животные, приспособленные к холодному климату. Животный мир был представлен мамонтами, пещерными медведями, большерогими оленями, шерстистыми носорогами, саблезубыми тиграми, овцебыками, бизонами и многими другими.

Мамонты - вымерший род млекопитающих из семейства слоновых. Некоторые особи достигали высоты 5,5 м. и массы 10 - 12 тонн. Коренные зубы мамонта были хорошо приспособлены для пережёвывания грубого растительного корма. Громадные бивни, до 4 м. в длину и весом до 100 кг., были вставлены в верхнюю челюсть. Они выставлялись вперёд, загибались кверху и расходились в стороны.

Продолжительность жизни мамонтов была примерно такой же, как у современных слонов, т.е. не более 60–65 лет.

Самые крупные мамонты (мамонт степной) жили в лесостепи и луговой степи Евразии. Взрослый самец достигал в холке 4,5 м., весил до 18 т. и имел бивни общей длиной до 5 м. Шерстистый мамонт, названный так за толстый мех, обитал в северных областях и достигал в холке ~ 3 м. Самый мелкий известный мамонт был высотой менее 1,5 м. и жил на средиземноморском острове Сардиния.

Пещерные медведи – доисторический вид медведей. Длина тела достигала 2,7 - 3,5 м., вес – 800-900 кг. Передняя часть тела была более развита, чем задняя - медведь имел широкую грудную клетку и мощные лапы с длинными когтями. У него были массивные челюсти, с огромными торчащими клыками, высокий выпуклый лоб и маленькие, полузакрытые бурой шерстью, глаза. Судя по значительной степени стачивания зубов, пещерный медведь был вегетарианцем, чью основную пищу составляли корни и ягоды, насекомые, мёд.

Иногда, если удавалось, медведь ловил на перекатах рек рыбу. Только жестокий голод мог заставить его напасть на зверя или человека.

Древние медведи любили селиться в пещерах. Здесь они находили безопасные места для зимней спячки.

Медведицы рожали 1 - 2 медвежат. Обитал пещерный медведь на лугах, в лесах и лесостепях. Продолжительность его жизни составляла ~20 лет.

Большерогий (торфяной) олень - вымерший род из семейства оленевых. Рост в холке составлял ~ 2 м. Голова этого сильного животного была увенчана парой прекрасных рогов, расстояние между концами которых достигало 4 м. Рога встречались только у самцов, они были сильно расширены вверху и имели форму лопаты с несколькими отростками. Их вес достигал 37 кг. Гигантские олени сбрасывали рога каждый год. Большерогий олень предпочитал пастись на широких открытых равнинах, покрытых травой и кустарником; из-за огромных рогов олень избегал лес. Гигантские олени питались травами. Они жили в группах, как и большинство из ныне живущих крупных копытных.

Учёные называют причиной вымирания этого оленя - наступление на открытые пространства леса, где он не мог обитать. Вымирание большерого оленя стало частью общего процесса вымирания крупных животных, которому подверглись и многие другие виды.

Шерстистые носороги - вымерший вид носорогов, живший в эпоху ледникового периода. Жили шерстистые носороги, как и мамонты, в холодных тундростепях. Как и все представители мамонтовой фауны, носороги были прекрасно приспособлены к климатическим условиям ледникового периода. Все тело носорога было покрыто светло-бурой шерстью. Она состояла из двух видов волос - тонкого густого подшёрстка и длинных жёстких кроющих волос, которые свисали по бокам, а на холке и шее образовывали небольшую гриву. Особи шерстистого носорога жили в одиночку. Длина их тела достигала 3,5 м. Они имели два рога, из которых передний был длиной более 1 м. Этот рог у него был не костяной, он состоял из отвердевшего волоса. Селились шерстистые носороги в широких поймах рек и по берегам озёрных котловин. Там, в густой растительности заболоченных низин, они легко находили себе корм. Питались травой, побегами кустарников, в осенне-зимний период - корой и молодыми побегами лиственных деревьев: ивы, ольхи и березы.

Процесс похолодания, начавшийся еще в конце третичного периода, продолжался в антропогене с повышенной интенсивностью. По мере понижения температуры, на возвышенных местах, образовывались снежники и ледники, не успевавшие растаять летом. Под собственной тяжестью они сползали с гор в долины и, со временем, обширные зоны северного и южного полушария оказались подо льдом. В некоторые моменты ледяная кора покрывала свыше 45 млн. квадратных километров суши. Хотя четвертичный период в целом и был более холодным, чем предшествующие геологические эпохи, тем не менее, и в нём периоды оледенения чередовались с межледниковыми периодами, когда льды отступали, и на земле временно воцарялся умеренный климат. За последний миллион лет было не менее шести ледниковых и межледниковых периодов. Похолодание привело к образованию четко обособленных климатических зон, или поясов (арктического, умеренного и тропического), проходящих через все континенты. Границы отдельных зон были подвижными и зависели от продвижения или отступления ледников к югу, поэтому территория современного умеренного пояса не раз на время становилась Арктикой. В перерывах между оледенениями, на большей части Европы, устанавливался влажный и теплый климат, близкий к современному. В эти межледниковые эпохи обширные пространства на севере и востоке континента зарастали лиственными лесами или превращались в непролазные топи. Увеличившиеся атмосферные осадки, резко подняли уровень воды в реках. Поэтому четвертичный период характеризуется сильным размывом рек древних отложений. В ледниковые периоды преобладали процессы механического выветривания. Долины переполнялись гравием и другим крупным обломочным материалом. В межледниковые периоды восстанавливался растительный покров, защищавший почву от эрозии и выветривания. Многоводные реки вновь расчищали долины, засыпанные гравием, и углубляли их ещё больше. Климат сильно менялся и в южных областях, удалённых от ледников. Так, Сахара в межледниковые периоды представляла собой страну, богатую влагой и растительностью. Соответственно колебаниям климата, фауна и флора мигрировали то на юг, то на север. В течение четвертичного периода вымерли мамонты, саблезубые тигры, гигантские ленивцы, большерогие торфяные олени и другие животные. Большую роль в вымирании крупных млекопитающих сыграли древние охотники. Около 10 тысяч лет назад, в умеренно тёплых областях Земли, наступила "неолитическая революция", связанная с переходом человека от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. Это определило видовой состав органического мира, который существует в настоящее время.

Таким образом, можно сделать вывод, что по собранным научным данным и составленной геохронологической таблице, палеоботаники и палеонтологи установили историю растительного и животного мира с древнейших времён до наших дней. Научные исследования показали, что развитие жизни шло от простейших форм к более сложным по разным направлениям, в зависимости от приспособления живых существ к окружающей среде. Жизнь, прежде чем она достигла современного многообразия, прошла длительный путь, в котором различают три этапа: химической, предбиологической и биологической эволюции. В развитии органического мира решающее значение имеют: наследственность, изменчивость, приспособляемость к условиям существования. Биологическая эволюция продолжается на Земле уже 4 млрд. лет. За это время появилось бесчисленное множество форм живых организмов - от прокариот до человека.

1. Книга К.Ю.Еськова «Удивительная палеонтология».

2. Учебно-наглядное пособие «Руководящие окаменелости геологических отложений», предоставленное учителем биологии Бондаревой О. И.

3. Учебники по общей биологии 9 и 10-11 классов (авторы: А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник).

5. Интернет - сайты: «Динозавр», «Палеонтология», палеонтологический портал «Аммонит.ру» и другие.

6. Картины на палеонтологическую тему чешского художника Зденека Буриана.

2010 год.