- •1. Принципы устройства и действия ядерных боеприпасов.

- •2. Поражающие факторы ядерного взрыва.

- •Общие сведения о ядерном оружии

- •2. Поражающие факторы ядерного взрыва

- •2.1. Развитие ядерного взрыва в атмосфере и образование поражающих факторов

- •2.2. Виды ядерных взрывов и их характеристика

- •2.3. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва

- •Размеры зон радиоактивного заражения

2. Поражающие факторы ядерного взрыва

2.1. Развитие ядерного взрыва в атмосфере и образование поражающих факторов

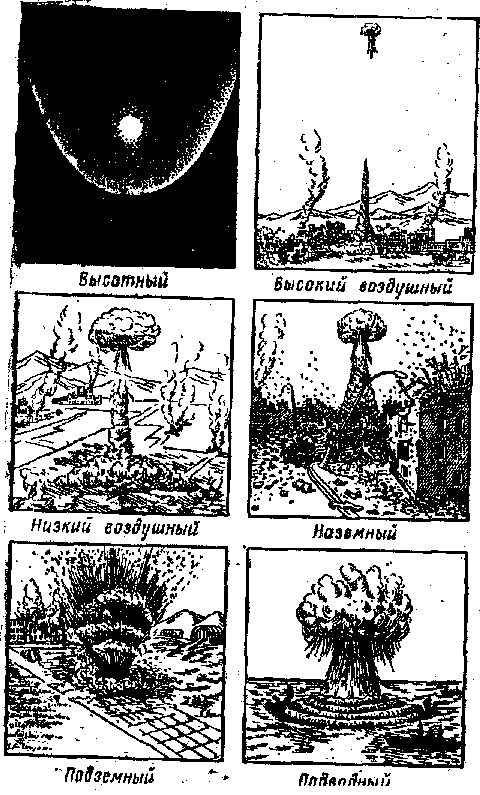

Взрывы, произведенные на высоте до 20-25 км от поверхности земли, сходны по протекающим процессам и внешней картине (рис. 3).

При таких взрывах последовательно возникают и разбиваются:

- область начального свечения (вспышка);

|

Рис. 3. Внешняя картина ядерных взрывов. |

- облако взрыва.

Область начального свечения. Выходящие из зоны ядерной реакции гамма-излучение и нейтроны обусловливают ионизацию и возбуждение атомов и молекул окружающего воздуха. При восстановлении их нормального состояния возникает так называемая область начального свечения воздуха в виде ослепительной вспышки.

Светящаяся область представляет собой нагретые до высокой температуры газы и пары материала боеприпаса, а при наземных взрывах и пары вещества грунта. Температура светящейся области вначале достигает нескольких десятков миллионов градусов. Основным источником светового излучения является нагретый воздух.

Облако взрыва представляет собой клубящуюся массу воздуха, перемешанную с продуктами взрыва, окислами азота, частицами пыли и парами воды. В начальный момент плотность воздуха в облаке значительно меньше атмосферного, вследствие чего облако быстро начинает подниматься вверх. Вслед за восходящим потоком воздуха поднимается вверх пылевой столб, который при наземном и низком воздушном взрыве соединяется с облаком, образуя характерную грибовидную форму. Приход ударной волны сопровождается мощным громоподобным звуком, который слышен на десятки километров.

Формирование поражающих факторов происходит в процессе развития ядерного взрыва. В ходе протекания цепной реакции деления (синтеза) в окружающую среду испускается мгновенное гамма-нейтронное излучение – проникающая радиация ядерного взрыва.

При радиоактивном распаде продуктов деления образуются другие компоненты проникающей радиации – осколочное гамма-излучение и запаздывающие нейтроны.

При взаимодействии проникающей радиации со средой происходят ионизация и возбуждение атомов и молекул воздуха, а также процесс переноса в пространстве электрических зарядов вторичными электронами, возникает электромагнитный импульс (ЭМИ) ядерного взрыва.

В центре взрыва температура достигает десятков миллионов градусов, в результате чего вещества заряда и материала боеприпаса переходят в газообразное состояние и являются источником рентгеновского излучения и газового потока. Прилегающие слои воздуха сильно нагреваются, и эта область является источником светового излучения (теплового характера). Давление в области взрыва достигает нескольких миллиардов атмосфер.

Сфера (полусфера) раскаленных газов светящейся области расширяется и сжимает прилегающие слои воздуха, тем самым создает резкий перепад давлений на границе сжатого слоя и образует ударную волну, которая распространяется от центра взрыва в различных направлениях.

Радиоактивные продукты деления, не прореагировавшая часть вещества заряда и искусственные радиоактивные изотопы, образовавшиеся под действием нейтронов в грунте в непосредственной близости от центра взрыва и материалов боеприпаса, выпадают на поверхность земли и создают радиоактивное заражение местности и объектов.

При ядерном взрыве на большой высоте от поверхности земли пылевой столб может не соединиться с облаком взрыва, в этом случае радиоактивное заражение местности не образуется.

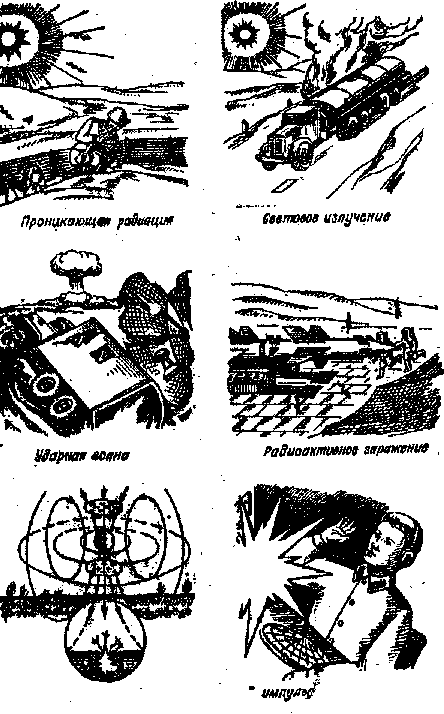

Таким образом, 1) проникающую радиацию, 2) электромагнитный импульс, 3) световое излучение, 4) ударную волну и 5) радиоактивное заражение принято называть поражающими факторами ядерного взрыва (рис. 4).

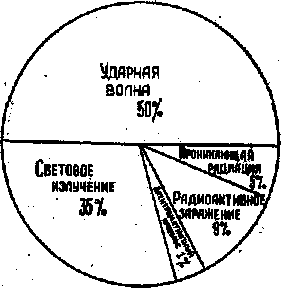

Ориентировочное распределение энергии ядерного взрыва см. рис. 5.

|

|

Рис. 4. Поражающие факторы ядерного взрыва. |

Рис. 5. Ориентировочное распределение энергии ядерного взрыва. |