3 Методические указания к выполнению расчетно-графической работы

Задача 1

В задании указаны основные физико-механические характеристики грунтов, определенные опытным путем. На основе этих заданных характеристик вычисляют производные характеристики, определяют вид и состояние грунтов по плотности, влажности, сжимаемости в соответствии с ГОСТ 25100-82 (ГОСТ 25100-95).

Плотность сухого грунта d определяется по формуле:

d = / (1 + W)

где - плотность грунта, т/м3;

W – природная влажность

Тип глинистого грунта определяется по числу пластичности в соответствии с ГОСТ 25100-95.

Число пластичности Ip вычисляется по формуле:

Ip = WL - Wp

где WL – влажность на границе текучести;

Wp – влажность на границе раскатывания.

Показатель текучести грунта IL вычисляется по формуле:

IL = (W - Wp)/(WL - Wp)

Глинистые грунты различаются по показателю текучести согласно ГОСТ 25100-95.

Коэффициент пористости е представляет собой отношение объема пор к объему твердых частиц:

е = (s - d)/d

где s – плотность частиц грунта.

Коэффициент пористости используется для оценки плотности сложения песков.

Степень влажности Sr представляет собой отношение естественной влажности к влажности, соответствующей полному заполнению пор водой:

Sr = W s / е W

где W – плотность воды.

По степени влажности крупнообломочные и песчаные грунты подразделяют в соответствии с ГОСТ 25100-95.

Коэффициент относительной сжимаемости грунта:

mv = m0 /(1 + e)

где m0 – коэффициент сжимаемости

Коэффициент относительной сжимаемости используется для предварительной оценки сжимаемости грунтов в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

Наименование грунта по сжимаемости |

К-т относительной сжимаемости mv, МПа-1 |

Малосжимаемый |

mv < 0,05 |

Среднесжимаемый |

0,05< mv < 0,5 |

Сильносжимаемый |

0,5< mv |

Модуль общей деформации определяется по формуле:

Е0 = / mv

где - безразмерный коэффициент, зависящий от коэффициента общей относительной поперечной деформации. Значения коэффициента для различных видов грунтов приведены в таблице 9.

Таблица 9

Грунты |

|

Крупнообломочные |

0,8 |

Пески и супеси |

0,74 |

Суглинки |

0,62 |

Глина |

0,43 |

Условное расчетное сопротивление грунта R0 принимается по таблицам 1 – 6 приложения 3 СНиП 2.02.01-83.

Все расчеты оснований должны выполняться с использованием расчетных значений физико-механических характеристик грунтов. Расчетные характеристики грунтов определяются по формуле:

x = xn / q

где xn – нормативное значение данной характеристики

q – коэффициент надежности по грунту; принимается =1 для всех характеристик кроме , , с.

Нормативные значения угла внутреннего трения n, удельного сцепления сn и модуля деформации Е0 допускается принимать по таблице 1 – 3 рекомендуемого приложения 1 СНиП 2.02.01-83. Расчетные значения характеристик в этом случае принимаются при следующих значениях коэффициента надежности по грунту:

в расчете оснований по деформациям q = 1

в расчете оснований по несущей способности:

для удельного сцепления q(с) = 1,5

для угла внутреннего трения песчаных

грунтов q() = 1,1

для угла внутреннего трения пылевато-глинистых

грунтов q() = 1,15.

Расчетные значения характеристик грунтов с, и для расчетов по несущей способности обозначаются сI, I, I , а по деформациям сII, II, II.

Все заданные и вычисленные физико-механические характеристики грунтов, слагающих строительную площадку, сводятся в таблицу 10.

Таблица 10

Наиме- нование грунта |

Заданные |

Вычисленные |

||||||||

Мощ-ность, м |

Плот- ность грунта , т/м3 |

Плот- ность частиц грунта s, т/м3 |

Природная влаж-ность W |

Влаж ность на преде ле теку-чести WL |

Влажность На границе раскатывания Wp |

Плотность скелета грунта d, т/м3 |

Число пластичности Ip |

Показатель текучести IL |

Коэф-фициент порис-тости е |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

Продолжение таблицы 10

Степень влажно сти Sr |

Модуль деформации Е0 МПа |

Расчетное сопротив- ление R0, кПа |

Для расчета оснований |

|||||

по несущей способности |

по деформациям |

|||||||

удельный вес, I , кН/м3 |

угол внутрен-него трения I, град. |

сцеп-ление сI кН/м2 |

удельный вес, II, кН/м3 |

угол внутрен-него трения II, град. |

сцепле-ние сII , кН/м2 |

|||

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

На основе анализа показателей физико-механических свойств грунтов необходимо сделать вывод о возможности использования в качестве естественного основания в первую очередь ближайшего к поверхности, а затем всех грунтовых пластов, слагающих строительную площадку. Каждый слой грунта оценивается с точки зрения однородности, сжимаемости, прочности, а также возможных изменений этих свойств во времени и от различных обстоятельств.

Грунт считается малосжимаемым, если для него коэффициент относительной сжимаемости mv 0,05 МПа-1. Грунты относятся к сильносжимаемым при mv0,5 МПа-1 и Е0 5 МПа. Глинистый грунт считается слабым, если коэффициент пористости для супеси е0,7, суглинка е1,0 и для глины е1,1, а также если он находится в текучепластичном или текучем состоянии. Прочными являются грунты в полутвердом и твердом состояниях.

При наличии слабых или сильносжимаемых грунтов (рыхлые пески, заторфованные грунты, просадочные грунты и др.) мощностью до 3 м необходимо пройти эту мощность грунтов, оперев подошву фундамента на более прочный, малосжимаемый нижерасположенный грунт. Если прочность слабых грунтов превышает 3 м или имеются прослойки слабых грунтов, то эти грунты можно использовать в качестве основания лишь с применением инженерных мероприятий (уплотнение, закрепление грунтов различными способами), которые позволят повысить прочность слабых грунтов и уменьшить возможные неравномерные осадки грунта под зданием.

Задача 2

Перед сбором нагрузок на фундаменты необходимо установить: какие конструкции являются несущими, самонесущими, каким образом передается нагрузка от перекрытий.

Нагрузки, учитываемые при расчетах оснований и фундаментов, подразделяют на постоянные, временные длительно действующие, кратковременные и особые.

К постоянным нагрузкам относят собственный вес конструкций и их элементов, а также вес и давление грунтов. Постоянные нагрузки определяют по проектным данным на основании геометрических размеров и удельного веса материалов, из которых они изготовлены.

К временным длительно действующим нагрузкам относят вес временных перегородок, вес различного стационарного оборудования, давление газов и жидкостей, нагрузку от складируемых материалов, температурные технологические воздействия, воздействия неравномерных осадок основания без изменения структуры грунта, температурные климатические воздействия и воздействия от усадки и ползучести.

К кратковременным нагрузкам относят вес людей, ремонтных материалов, нагрузки, образующиеся при изготовлении и возведении строительных конструкций, нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования, нагрузки на перекрытия жилых и общественных зданий, снеговые и ветровые нагрузки.

К особым нагрузкам относят сейсмические и взрывные воздействия, а также нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического процесса в результате временной неисправности или поломки оборудования, и, наконец, воздействия от неравномерных осадок, сопровождающиеся изменениями структуры грунта. При расчетах оснований следует учитывать нагрузки от складируемого материала и оборудования, размещаемого около фундамента в процессе строительства.

Различают два типа нагрузок – нормативные и расчетные. Нормативные определяют по нагрузкам и воздействиям согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». Расчетную нагрузку получают умножением нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке.

Основание и фундаменты рассчитываются по 2-м группам предельных состояний: по I группе – по прочности и несущей способности; по II группе – по деформациям.

При расчете оснований и фундаментов по I группе предельных состояний используют расчетные усилия:

NI = Nn * f

QI = Qn * f

MI = Mn* f

где f - коэффициент надежности по нагрузке принимают по СНиП 2.01.07-85; обычно f1 при расчете по I группе предельных состояний.

При расчете оснований и фундаментов по II группе предельных состояний используют расчетные усилия:

NII = Nn * f

QII = Qn * f

MII = Mn* f

где f = 1.

Расчет оснований и фундаментов следует производить с учетом возможных неблагоприятных для отдельных элементов или сооружений в целом сочетаний нагрузок и воздействий, которые могут действовать при строительстве или эксплуатации. При этом необходимо рассматривать:

а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных нагрузок;

б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, отдельных кратковременных и одной из особых нагрузок.

Сбор нагрузок при предварительном определении размеров фундаментов производится : для зданий без подвала – до планировочной отметки (или до обреза верха фундамента);

для зданий с подвалом – до уровня пола подвала.

Подсчет нагрузок ведется в табличной форме (таблица 11).

Таблица 11 - Сбор нагрузок

Вид нагрузки и расчет |

Коэффициент надежности по нагрузке f |

Усилие по I предельному состоянию, NI, кН |

Усилие по II предельному состоянию, NII, кН |

1 |

2 |

3 |

4 |

Сечение I Агруз= Постоянные нагрузки Покрытие qАгруз = Колонна а b l = Стеновая панель (участок стены за вычетом оконных проемов) (Аст – Аок) = n междуэтажных перекрытий q Агруз n = перегородки n q Агруз =

Временные нагрузки Длительные временные (полезная нагрузка по перекрытию) q Агруз n n = Снеговая S Агруз = Ветровая Особая Итого по сечению I |

|

|

|

Постоянные и временные нагрузки собираются на грузовую площадь, которая принимается согласно статической схеме здания или сооружения. Для ленточных фундаментов под наружные несущие стены длина грузовой площади принимается между осями оконных проемов, ширина – до середины пролета, между наружной и внутренней стенами.

Под внутренние стены длина грузовой площади принимается равной 1 м, а ширина – расстоянию между серединами пролетов. Для фундаментов под колонны длина и ширина грузовой площади принимаются равными расстоянию между серединами пролетов.

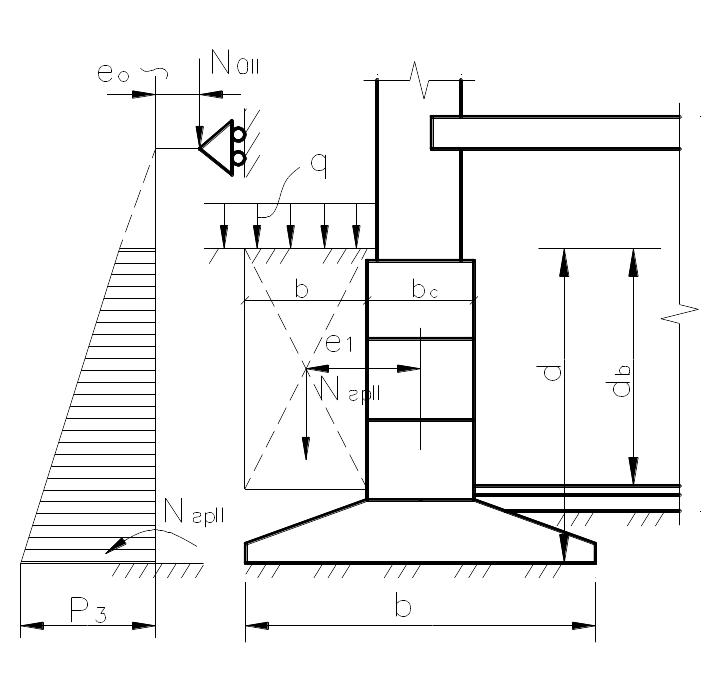

Задача 3

Разработка фундамента на естественном основании под среднюю колонну

Определение глубины заложения фундамента

Глубина заложения фундамента зависит в основном от трех факторов: инженерно-геологических условий, климатических условий, конструктивных требований.

Конструктивные требования

а) Глубина заложения фундаментов на естественном основании должна составлять не менее 0,5 м от поверхности планировки или от пола подвала.

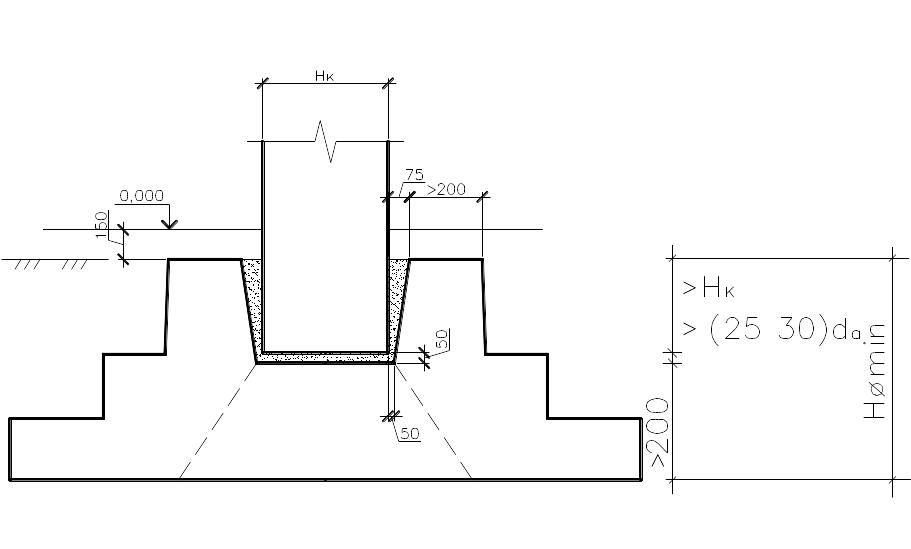

б) Условие заделки колонн в фундамент. Так как стык колонны с фундаментом сборный, то уровень обреза фундамента должен совпадать с уровнем поверхности грунта (для того, чтобы можно было закончить работы нулевого цикла до начала монтажа колонн). Толщина дна стакана должна быть не менее 200 мм. Зазоры между колонной и стенками стакана принимают следующими: понизу – не менее 50 мм, поверху – не менее 75 мм. Глубина стакана принимается не менее большего размера поперечного сечения колонны и не менее 25-30 диаметров рабочей (продольной) арматуры колонны (рисунок 5).

Таким образом, высота фундамента под железобетонные колонны из конструктивных требований:

Нфmin = 200 + 50 + 30dа,

Нфmin = 250 + Нк

В качестве расчетной принимается максимальная величина.

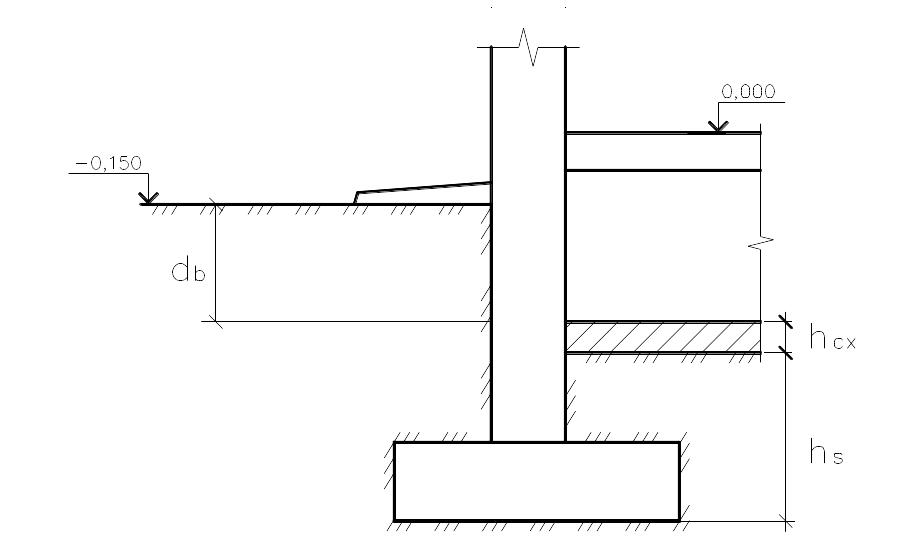

Глубина заложения фундамента (d), исходя из конструктивных требований, определяется по формуле:

для здания без подвала d = Нфmax

для здания с подвалом d = db + 0,15 + Нфmax

где db – глубина подвала от поверхности планировки

0,15 – толщина конструкции пола подвала

Рисунок 5 - Определение высоты фундамента под железобетонную колонну

Климатические условия

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта df, м, определяется по формуле:

df = kf dfn

где dfn - нормативная глубина промерзания, м. Ее можно принимать для суглинков и глин по схематической карте нормативных глубин промерзания (СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»). Для песков и супесей значения dfn, найденные по карте, необходимо увеличивать на 20%, т.е. умножать на коэффициент 1,2.

kf - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимаемый: для наружных фундаментов отапливаемых сооружений – по таблице 1 СНиП 2.02.01-83; для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений - kf = 1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой.

Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться:

а) для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 2 СНиП 2.02.01-83;

б) для внутренних фундаментов – независимо от расчетной глубины промерзания грунтов.

Кроме упомянутых выше условий необходимо иметь ввиду, что фундаменты на естественном основании должны заглубляться в выбранный несущий слой грунта не менее чем на 0,5 м.

Таким образом, анализируя глубины заложения фундаментов исходя из всех перечисленных факторов, принимают оптимальную (максимальную, безопасную) глубину заложения фундамента от планировочной отметки.

Определение размеров подошвы фундамента

Определение размеров подошвы фундамента производится исходя из условия:

Pср ≤ R

Рср – фактическое давление на грунт под подошвой фундамента;

R – расчетное сопротивление грунта основания.

Для центрально нагруженного фундамента среднее фактическое давление под подошвой фундамента определяется по формуле:

![]()

где GII – вес фундамента и грунта на его уступах, кН

GII = срАН

ср = 22 кН/м3 – осредненный удельный вес фундамента и грунта на его уступах;

Н – высота фундамента, м

А – площадь подошвы фундамента, м2.

![]()

где NII – расчетная нагрузка по II группе предельных состояний, кН;

R0 – условное расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента, кН/м2 ;

d – глубина заложения фундамента, считая от планировочной отметки около фундамента или пола подвала, м.

Р![]() азмеры

центрально нагруженного фундамента в

первом приближении определяют по

формуле:

азмеры

центрально нагруженного фундамента в

первом приближении определяют по

формуле:

Размеры подошвы фундамента округляют до модуля 100 мм.

При принятом b определяют значение R по формуле:

![]()

г![]() де

- коэффициенты условий работы, принимаемые

по таблице 3 СНиП 2.02.01-83;

де

- коэффициенты условий работы, принимаемые

по таблице 3 СНиП 2.02.01-83;

k - коэффициент, принимаемый равным: k = 1, если прочностные характеристики грунта (с и ) определены непосредственно испытаниями, и k = 1,1, если они приняты по таблице 1 – 3 рекомендуемого приложения 1 СНиП 2.02.01-83;

M, Мq, Мс – коэффициенты, принимаемые по таблице 4 СНиП 2.02.01-83

kz – коэффициент, принимаемый равным: при b 10 м - kz =1, при b10 м - kz =z 0/b + 0,2 (здесь z 0 = 8 м);

b – ширина подошвы фундамента, м;

![]() II

– осредненное расчетное значение

удельного веса грунтов, залегающих ниже

подошвы фундамента в пределах слоя 0,5b

(при наличии подземных вод определяется

с учетом взвешивающего действия воды),

кН/м3;

II

– осредненное расчетное значение

удельного веса грунтов, залегающих ниже

подошвы фундамента в пределах слоя 0,5b

(при наличии подземных вод определяется

с учетом взвешивающего действия воды),

кН/м3;

h1, h2, hn - толщина 1, 2 и n-го слоя соответственно, м;

Удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды sb определяется по формуле

sb = (s - w)/(1 + e)

где s – удельный вес частиц грунта, принимаемый равным для песчаного грунта 26 кН/м3, для пылевато-глинистого 27 кН/м3; w – удельный вес воды, принимаемый равным 10 кН/м3; е – коэффициент пористости;

о![]() средненное

расчетное значение удельного веса

грунтов, залегающих выше подошвы;

средненное

расчетное значение удельного веса

грунтов, залегающих выше подошвы;

сII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа;

d1 – глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле

![]()

где hs – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м;

hcf – толщина конструкции пола подвала, м;

cf – расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, кН/м3;

db – глубина подвала – расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для сооружений с подвалом шириной В 20 м и глубиной свыше 2 м принимается db=2 м, при ширине подвала В20 м – db=0).

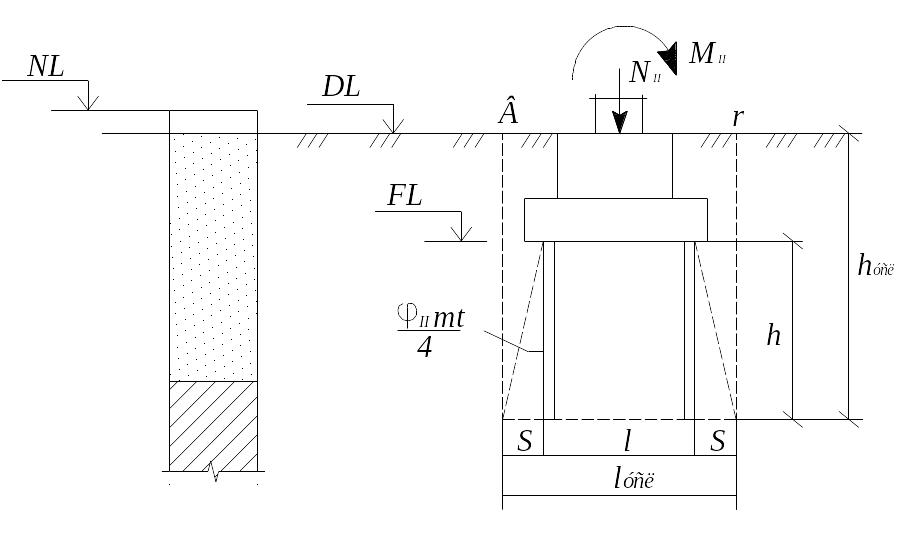

Рисунок 6 - Схема к определению приведенной глубины заложения фундамента

Полученное

значение R

сравнивают с Рср.

Перегрузка

основания не допускается,

недогрузка

может составлять не более 5%. В

случае, если условие (Pср

≤ R)

не выполняется, или фактическое давление

на грунт значительно меньше расчетного,

следует изменить размеры фундамента и

вновь сделать проверку давления под

подошвой. Это изменение размеров надо

делать н![]() есколько

меньше (больше) коэффициента:

есколько

меньше (больше) коэффициента:

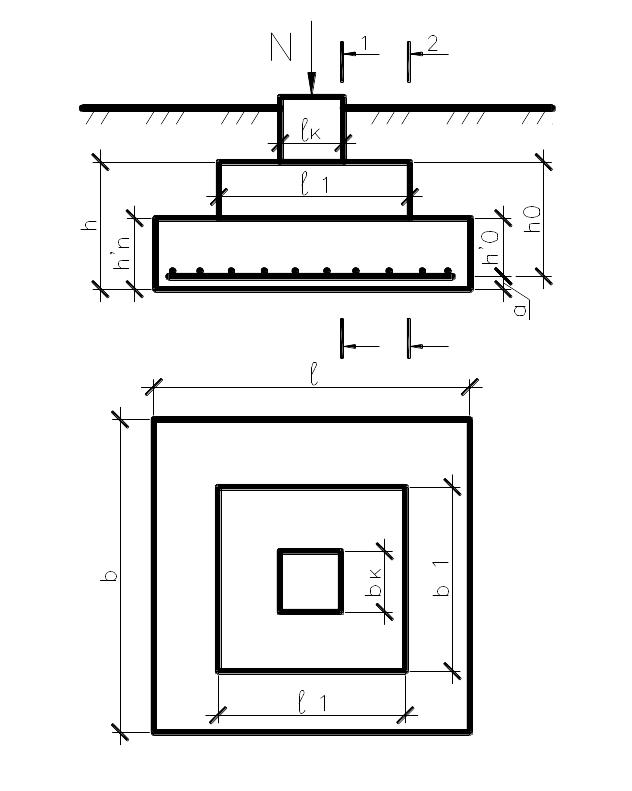

Проверка высоты фундамента из условия продавливания дна фундамента колонной

Продавливание осуществляется по поверхности пирамиды с наклоном боковых граней под углом 45°, равным углу распределения давления в бетоне, а верхним основанием пирамиды является площадь сечения колонны. Фундамент рассчитывают на продавливание, если его очертание выходит за пределы пирамиды продавливания.

Проверка фундамента по прочности на продавливание колонной от дна стакана при действии продольной силы N (рисунок 7) производится из условия:

NblRbtbmh0,p/A0 , (1)

где N – расчетная продольная сила, действующая в уровне торца колонны, определяется из условия

N=NI

- коэффициент, учитывающий частичную передачу продольной силы NI на плитную часть фундамента через стенки стакана и принимаемый равным

= (1 - 0,4RbtAc/NI), но не менее 0,85;

Rbt – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению, принимаемое с необходимыми коэффициентами условий работы b2 и b3 в соответствии с таблицей 15 СНиП 2.03.01-84;

Ас = 2(bc + lc)dc – площадь боковой поверхности колонны, заделанной в стакан фундамента;

А0 – площадь многоугольника abcdeg (см. рисунок 7), равная

A0 = 0,5b(l-lp-2h0,p)-0,25(b-bp-2h0,p)2

bm = bp + h0,p

bm – средняя ширина пирамиды продавливания, м;

h0,p – рабочая высота пирамиды продавливания от дна стакана до плоскости расположения растянутой арматуры, м;

bp, lp – размеры по низу меньшей и большей сторон стакана (см. рисунок 7), м.

Если условие (1) выполняется и толщина дна стакана, принятая вначале, достаточна, то общую высоту фундамента не меняют. Если же по расчету требуется большая толщина дна стакана, то необходимо изменить высоту фундамента с учетом требуемой толщины дна стакана. Соответственно меняется и глубина заложения фундамента.

Рисунок 7 - Схема образования пирамиды продавливания.

Конструирование фундамента

В этом разделе необходимо выполнить расчеты по прочности тела фундамента и определить сечения арматуры по подошве фундамента или ростверка.

Расчет прочности материала фундамента включает:

- расчет фундамента на срез от поперечной силы;

- расчет фундамента на изгиб. Расчетом определяется площадь арматуры по подошве фундамента.

Расчет фундамента на срез от поперечной силы

Расчетными сечениями являются сечения I-I по грани колонны (в случае ленточного фундамента по грани стены) и II-II по грани верхней ступени (см. рисунок 8).

Поперечная сила в сечениях I-I и II-II равна:

,

,

где Рср – фактическое давление на грунт под подошвой фундамента кН/м2;

b – ширина фундамента, м.

Расчет на действие поперечной силы производится исходя из условий:

Рисунок 8 – Схема к расчету фундамента

по прочности

![]() ,

(2)

,

(2)

где φb3 – коэффициент, принимаемый для тяжелого и ячеистого бетона

равным 0,6;

Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению, кН/м2;

h0=h-a - рабочая высота фундамента, м;

а – высота защитного слоя бетона, м.

Если условия (2) не выполняются, то необходимо либо устанавливать поперечную арматура, либо увеличивать высоту поперечного сечения уступов фундамента; в практике проектирования чаще всего прибегают к последнему способу.

Расчет фундамента на изгиб

Сечение рабочей арматуры в нижней ступени фундамента определяется из расчета на изгиб консольного выступа фундамента в сечениях по грани колонны и по граням ступеней фундамента. Изгибающий момент возникает от реактивного давления грунта под подошвой фундамента.

Площадь рабочей арматуры, параллельной длине фундамента l, на всю ширину фундамента в i-том сечении, м2:

![]()

где Rs – расчетное сопротивление арматуры растяжению, кН/м2. Определяется по СНиП2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Mi – изгибающий момент в i-том сечении фундамента в направлении l, кНм:

![]()

где Рср – напряжение в основании под подошвой фундамента, кН/м2

![]()

Изгибающий момент определяют на всю ширину фундамента от среднего по консоли реактивного давления грунта по всей площади консольного свеса, отсекаемого рассматриваемым сечением.

Процент армирования в расчетном сечении фундамента должен быть не ниже минимально допустимого процента армирования для изгибаемых элементов:

![]()

При прямоугольной подошве сечение арматуры фундамента определяют расчетом в обоих направлениях.

Армирование подошвы отдельных фундаментов рекомендуется осуществлять сварными сетками из арматуры класса A-II, A-III. Расстояние между осями стержней должно приниматься равным 200 мм. Диаметр рабочих стержней, укладываемых вдоль сторон фундамента до 3 м, должен быть не менее 10мм, а при размере фундамента более 3 м – не менее 12 мм. Подошвы фундаментов армируются узкими сетками, укладываемыми в двух плоскостях.

Армирование стенок стакана производят поперечной и продольной арматурой. Поперечное армирование выполняют в виде сварных плоских сеток с расположением стержней у наружных и внутренних поверхностей стенок. Диаметр стержней принимают по расчету, но не менее 8 мм и не менее четверти диаметра продольных стержней подколонника. Расстояние между сетками назначается не более четверти глубины стакана и не более 200 мм.

Стенки стакана допускается не армировать если:

- глубина стакана больше, чем высота подколонника, и одновременно толщина стенки стакана поверху более 200 мм и более 0,75 высоты подколонника;

- глубина стакана меньше, чем высота подколонника, и одновременно толщина стенки поверху более 200 мм и более 0,75 высоты стакана.

При несоблюдении этих условий стенки стакана нужно армировать поперечной арматурой в соответствии с расчетом.

При расчетном или конструктивном армировании подколонника диаметр продольных стержней вертикальной арматуры принимается не менее 12 мм. Арматура в виде плоских или пространственных каркасов.

Задача 4

Разработка варианта свайного фундамента

Выбор типа, материала и конструкции свай

При выборе конструкции сваи принимают материал, форму сечения и размеры сваи (размеры сваи выбирают предварительно и изменяют в зависимости от результатов последующего расчета). Выбор материала свай определяется гидрогеологическими условиями.

Сваи по характеру работы разделяют на сваи-стойки и висячие (сваи трения). Сваи-стойки прорезают слабый грунт и опираются на слой практически несжимаемого грунта – скальную породу, крупнообломочные грунты, глины в твердом состоянии. Сваи-стойки передают нагрузку на грунт только через нижний конец сваи. Висячие сваи передают нагрузку за счет трения по боковой поверхности сваи и сопротивления под нижним концом сваи. Эти сваи применяются в обычных сжимаемых грунтах.

Сваи подразделяются по материалу: бетонные, железобетонные, металлические, деревянные, комбинированные. По способу устройства: сваи, погружаемые в грунт в готовом виде и сваи, изготовляемые в грунте.

Сваи, погружаемые в грунт в готовом виде, подразделяются по форме поперечного сечения: квадратные, круглые, треугольные, сплошного сечения, с полостью.

Сваи, изготавливаемые в грунте, называются набивными. Они подразделяются на буровые, буронабивные и устраиваемые в выштампованном ложе, и могут быть с уширением вдоль ствола, без уширения и с уширенной пятой.

Из забивных свай применяются призматические, сваи-колонны, пирамидальные, ромбовидные (в пучинистых грунта), булавовидные (при прорезке слабых грунтов) и составные. Забивные, сваи не рекомендуются при прорезке насыпных грунтов с твердыми включениями и глинистых твердых. Опирание допускается на все виды грунтов, кроме торфов, заторфованных грунтов, илов, глинистых грунтов текучепластичной и текучей консистенции.

Буронабивные сваи диаметром 40-170 см с уширением и без уширения рекомендуются во всех грунтовых условиях, особенно когда нельзя применять забивные сваи.

Набивные сваи в выштампованном ложе (коническая, бипирамидальная, с уширением, без уширения) применяются так же, как и забивные, но обладают большей несущей способностью по сравнению с забивными.

Сваи забивные железобетонные квадратного сечения подразделяются на три типа:

I.Сплошные сваи с поперечным армированием с ненапрягаемой стержневой и напрягаемой стержневой, проволочной и прядевой арматурой:

2.Сплошные сваи без поперечного армирования ствола с напрягаемой стержневой, проволочной, прядевой арматурой, располагаемой в центре сечения сваи.

3. Квадратные сваи с круглой полостью с ненапрягаемой стержневой и напрягаемой проволочной арматурой.

Сваи I типа рекомендуется применять при прорезке всех видов сжимаемых грунтов, кроме насыпей с твердыми включениями, а также глинистых грунтов твердого сложения. Опирание свай I типа на все виды грунтов, кроме торфов, заторфованных грунтов, илов, глинистых грунтов текучей консистенции. Предпочтение сваям с предварительно напряженной продольной арматурой. Лишь в исключительных случаях применяются сваи без предварительно напряженной продольной арматуры.

Сваи 2,3 типов рекомендуются при прорезке песков средней плотности и рыхлых, супесей пластичных и текучих, суглинков и глин от полутвердой до текучей консистенции. При других видах грунтов возможность применения устанавливается пробной забивкой. Нижние концы свай допускается опирать на все виды грунтов, кроме скальных, вечномерзлых, торфов, заторфованных, слабых глинистых грунтов текучей консистенции. Запрещается применять сваи 2 и 3 типов при действии сил пучения, сейсмических и погружать вибрацией.

Забивные железобетонные круглые сваи. Полые круглые сваи диаметром от 40 до 80 см цельные длиной от 4 до 12 м и составные 12-48 м рекомендуется применять при прорезке слабых грунтов и опирании на любые виды грунтов за исключением торфов и слабых глинистых грунтов. Эти сваи рекомендуются при больших горизонтальных усилиях.

Буронабивные сваи с диаметром ствола 400-1700 мм с уширением до 3500 мм рекомендуются при больших нагрузках (горизонтальных и вертикальных) и сложных геологических условиях. Особенно целесообразны при длине свай более 10 м. Рекомендуются:

-когда прорезаются насыпи с твердыми включениями или твердые глинистые грунта, т.е. нельзя применять забивные сваи;

-на стесненных площадках, где сложно транспортировать и устраивать забивные сваи;

-вблизи существующих зданий, где нельзя применять забивку или вибропогружение.

Буроиньекционные сваи можно устраивать в любых грунтовых условиях. Они объединяют работу буронабивных свай и грунтовых анкеров и хорошо работают на сжатие и растяжение. Буроиньекционные сваи, это сваи малого диаметра (80-250 мм) и длиной до 5 м.

Выбор глубины заложения ростверка

Глубина заложения подошвы ростверка не зависит от глубины сезонного промерзания (т.е. климатических условий) и определяется только конструктивными требованиями, но должна быть не менее 0,5 м от пола подвала или планировочной отметки.

Выбор длины сваи

Длина свай (размер от головы до начала заострения) определяется геологическими условиями и отметкой заложения подошвы ростверка. Длина сваи выбирается такой, чтобы свая прорезала слабые сильносжимаемые грунты и заглублялась в слой прочного грунта. Нельзя оставлять нижний конец сваи в слабых грунтах. Заглубление в слой прочного грунта должно быть не менее 1 м. Заделка свай в ростверк при действии только центральной нагрузки предусматривается равной 50 – 100 мм.

С учетом выше описанного требуемая длина сваи:

Lсв = (0,1 + Lслаб. + 1)

где 0,1 м – заделка сваи в ростверк;

1,0 м – заглубление в прочный грунт;

Lслаб. - толщина слоя слабого грунта.

Определение несущей способности сваи

Несущая способность сваи по грунту определяется по СНиП 2.02.03.-85 «Свайные фундаменты»

Несущую способность Fd, кН, висячей забивной сваи и сваи-оболочки, погружаемой без выемки грунта, следует определять по формуле:

![]()

(3)

где с - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый с = 1;

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, принимаемое по таблице 1 СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»;

А – площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая по площади поперечного сечения сваи брутто или по площади поперечного сечения камуфлетного уширения по его наибольшему диаметру;

u – наружный периметр поперечного сечения сваи, м;

fi – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа, принимаемое по таблице 2 СНиП 2.02.03-85;

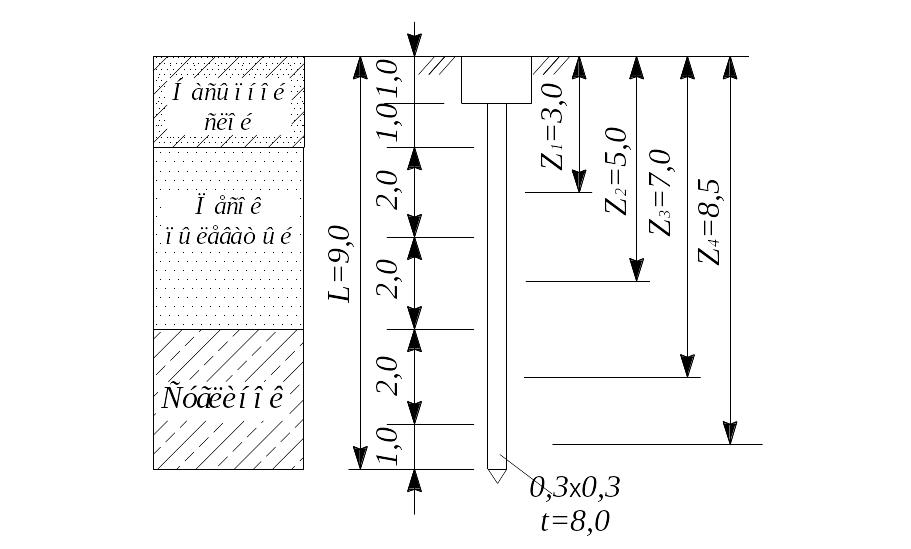

hi - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м. Пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м (см. рисунок 5);

сR, cf – коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунта и принимаемые по таблице 3 СНиП 2.02.03-85.

Рисунок 9 - Расчетная схема к определению расчетного сопротивления i-го слоя грунта основания (fi) на боковой поверхности сваи.

В формуле (3) суммировать сопротивления грунта следует по всем слоям грунта, пройденным сваей, за исключением случаев, когда проектом предусматривается планировка территории срезкой. В этом случае следует суммировать сопротивления всех слоев грунта, расположенных соответственно ниже уровня планировки.

Расчетная нагрузка, допустимая на сваю, определяется по формуле:

![]()

где k – коэффициент надежности, принимаемый равным: 1,2 – если несущая способность сваи определена по результатам полевых испытаний статической нагрузкой; 1,25 – если несущая способность сваи определена расчетом по результатам статического зондирования, по результатам динамических испытаний свай и испытаний эталонной сваи; 1,4 – если несущая способность сваи определена расчетом.

Определение количества свай

К![]() оличество

свай в свайном фундаменте предварительно

определяют по формуле:

оличество

свай в свайном фундаменте предварительно

определяют по формуле:

Принимают количество свай с округлением расчетного в большую сторону.

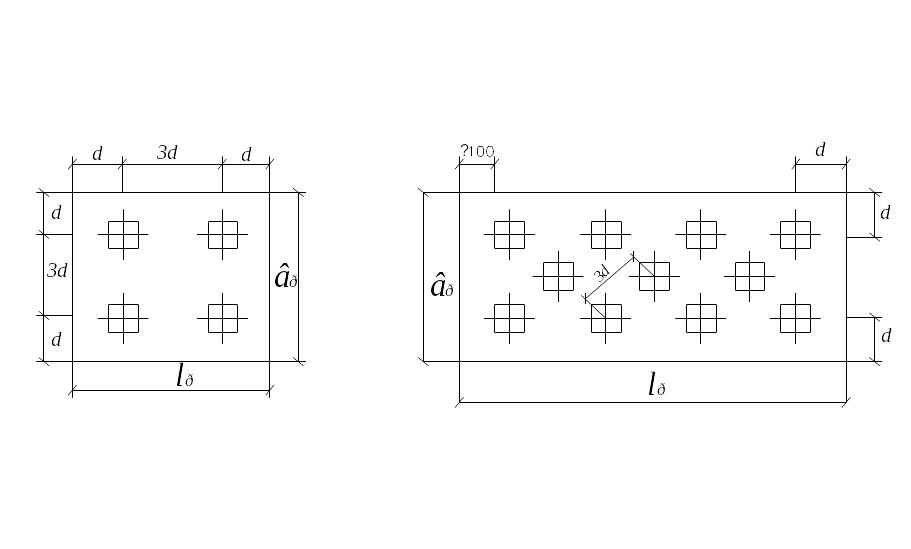

Рисунок 10 - Схема размещения свай в свайных фундаментах

Размещают сваи в плане, учитывая, что минимальное расстояние между осями свай в плане должно быть три поперечных размера сваи (3d), а минимальное расстояние от оси сваи до края ростверка – d. При центрально нагруженных свайных фундаментах сваи размещают симметрично относительно центра тяжести подошвы ростверка и принимают квадратные ростверки. При внецентренно нагруженных свайных фундаментах принимаются прямоугольные ростверки, вытянутые в плоскости действия изгибающего момента, а сваи располагают таким образом, чтобы момент сопротивления свайного поля в плоскости действия изгибающего момента был максимальным.

Определение фактической нагрузки на максимально нагруженную сваю

Для центрально нагруженного свайного фундамента:

![]()

где Gp2 – вес ростверка и грунта на его уступах, кН

Gp2 = A hp ср

ср = 22 кН/м3 – осредненный удельный вес фундамента и грунта на его уступах;

hр – высота ростверка, м

А – площадь подошвы ростверка, м2

NI – нагрузка, действующая по обрезу фундамента, кН

Фактическая нагрузка на максимально нагруженную сваю должна быть не более расчетной, допустимой на сваю. Т.е. должно выполняться условие: NF. Если условие не выполняется, то увеличивают количество свай.

Проверка основания свайного фундамента по деформациям

Для центрально нагруженного свайного фундамента проверка по деформациям производится исходя из условия:

Pср R (4)

где Pср – среднее фактическое давление на грунт в плоскости нижних концов свай, кН/м2

R – расчетное сопротивление в плоскости нижних концов свай, кН/м2.

Свайный фундамент приводится к условному фундаменту на естественном основании (рисунок 11).

Рисунок 11 - Определение границ условного фундамента при расчете свайных фундаментов по деформациям

Границы условного фундамента определяются следующим образом: снизу – плоскостью АБ, проходящей через нижние концы свай; сверху – поверхностью планировки ВГ; с боков – вертикальными плоскостями АВ и БГ, отстоящими от наружных граней крайних рядов вертикальных свай на расстоянии

![]()

но не более 2d в случаях, когда под нижними концами свай залегают пылевато-

глинистые грунты с показателем текучести IL0,6.

II,mt – осредненное значение угла внутреннего трения

II,i – расчетные значения углов внутреннего трения для отдельных пройденных сваями слоев грунта толщиной hi.

Размеры условного фундамента определяют:

Lусд = l + 2S

Bусл = b + 2S

Расчетное сопротивление грунта в уровне подошвы условного фундамента определяется по формуле:

![]()

где Bусл – ширина подошвы условного фундамента, м;

сII – сцепление грунта под подошвой условного фундамента;

k - коэффициент, принимаемый равным: k = 1, если прочностные характеристики грунта (с и ) определены непосредственно испытаниями, и k = 1,1, если они приняты по таблице 1 – 3 рекомендуемого приложения 1 СНиП 2.02.01-83;

M, Мq, Мс – коэффициенты, принимаемые по таблице 4 СНиП 2.02.01-83;

kz – коэффициент, принимаемый равным: при b 10 м - kz =1,

при b10 м - kz =z 0/b + 0,2 (здесь z 0 = 8 м);

II – удельный вес грунта под подошвой условного фундамента, кН/м3;

d1=hусл – глубина заложения подошвы условного фундамента, м;

- осредненное значение удельного веса грунта выше подошвы условного фундамента;

-![]() коэффициенты условий работы, принимаемые

по таблице 3 СНиП 2.02.01-83.

коэффициенты условий работы, принимаемые

по таблице 3 СНиП 2.02.01-83.

Фактическое давление, действующее по подошве условного фундамента, определяется по формуле:

![]()

где G – вес ростверка, свай и грунта в межсвайном пространстве в объеме условного фундамента:

G = Gроств+Gгр+Gсв Gроств = Vроств * бет

![]() Gсв

= n*Vсв

* бет

Gсв

= n*Vсв

* бет

Аусл – площадь подошвы условного фундамента, м2

Аусл = Bусл * Lусд

Vроств – объем ростверка, м3

бет – удельный вес железобетона;

Vсв – объем сваи, м3

Vусл.ф – объем условного фундамента, м3

Vусл.ф= Аусл*hусл

Если условие (4) не выполняется, то раздвигают сваи или увеличивают длину свай. Количество свай менять нецелесообразно. На этом разработка свайного фундамента заканчивается.

Задача 5

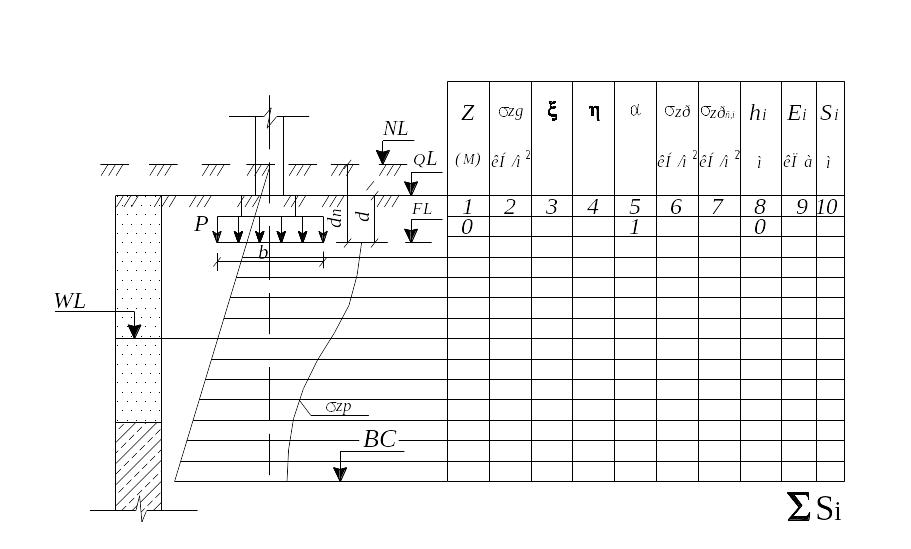

Расчет осадки фундамента методом послойного суммирования

Последовательность расчета:

1. Контуры фундамента наносят на геологический разрез (см. рисунок12).

2. Грунт под подошвой фундамента разбивают на слои толщиной:

hi

0,2 b

hi

0,2 b

В пределах выделенного слоя грунт должен быть однородным.

Рисунок 12 - Расчетная схема к определению осадки фундамента мелкого заложения

3. Строят эпюру природного напряжения

![]()

где n – число слоев, на которые разбивается грунтовая толща под подошвой фундамента;

i – удельный вес i-го слоя, кН/м3;

hi – толщина i-го слоя, м.

Для водопроницаемых грунтов (песков, супесей) ниже уровня подземных вод учитывается взвешивающее действие воды. В этом случае удельный вес грунта определяют по формуле:

sb = (s - w)/(1 + e)

где s – удельный вес частиц грунта, принимаемый равным для песчаного грунта 26 кН/м3, для пылевато-глинистого 27 кН/м3; w – удельный вес воды, принимаемый равным 10 кН/м3; е – коэффициент пористости.

Водонепроницаемые суглинки и глины рассматриваются как водоупорные слои, поэтому на них передается гидростатическое давление:

Pw = w hb

где hb – расстояние от уровня подземных вод до водоупорного слоя, м.

Эпюра zg – прямолинейная, переломы совпадают с границами слоев. Начало эпюры соответствует уровню природного рельефа.

4. Определяют дополнительное напряжение по подошве фундамента

![]()

где Pср – среднее давление по подошве фундамента, кН/м2;

zg,0 – природное напряжение по подошве фундамента, кН/м2

5. Строят эпюру дополнительных вертикальных напряжений под подошвой фундамента:

![]()

где - коэффициент, принимаемый по таблице 1 приложения 2 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» в зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента =l/b и относительной глубины, равной =2z/b.

6. Эпюры природного напряжения zg и дополнительного напряжения zp строят до глубины, которая называется нижней границей сжимаемой толщи – В.С. Она устанавливается из условия:

![]()

Если нижняя граница сжимаемой толщи находится в слое грунта с модулем деформации Е5Мпа, или такой слой залегает непосредственно ниже этой границы, то этот слой должен быть включен в состав сжимаемой толщи.

В этом случае нижнюю границу сжимаемой толщи определяют из условия:

![]()

7. Определяют среднее дополнительное напряжение в i-м слое грунта:

![]()

где zp,I, zp,i+1 – дополнительные напряжения на верхней и нижней границах i-го слоя.

8. Определяют осадку i-го слоя:

![]()

где = 0,8 – безразмерный коэффициент;

Еi – модуль деформации i-го слоя грунта, кН/м2.

9. Осадки основания (si) суммируются в пределах сжимаемой толщи и сравниваются с предельно допустимой для данного сооружения.

![]()

Где su – предельное значение совместной деформации основания и сооружения, допускается принимать по приложению 4 СниП 2.02.01-83.

Задача 6

Расчет фундамента по второму, менее нагруженному, сечению

1. Определяем в первом приближении ширину подошвы:

![]()

N0II - нагрузка в плоскости обреза фундамента на 1 м длины стены, кН;

R0 – условное расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента, кПа;

d – глубина заложения фундамента, м;

IIср – осредненный удельный вес фундамента и грунта на его уступах (принимается равным 22 кН/м3 для бесподвальных зданий и 16 – 19 кН/м3 для зданий с подвалом).

2 .

Подбираем ближайшее большее значение

b

для типовых сборных блоков.

.

Подбираем ближайшее большее значение

b

для типовых сборных блоков.

3. Определяем расчетное сопротивление грунта R

![]()

г де – коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице 3 СниП 2.02.01-83;

k - коэффициент, принимаемый равным: k = 1, если прочностные характеристики грунта (с и ) определены непосредственно испытаниями, и k = 1,1, если они приняты по таблце 1 – 3 рекомендуемого приложения 1 СниП 2.02.01-83;

M, Мq, Мс – коэффициенты, принимаемые по таблице 4 СниП 2.02.01-83

Рисунок 12 - Расчетная схема ленточного

фундамента под стену при

наличии подвала

kz – коэффициент, принимаемый равным: при b 10 м - kz =1,

при b10 м - kz =z 0/b + 0,2 (здесь z 0 = 8 м);

b – ширина подошвы фундамента, м;

II – осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента в пределах слоя 0,5b (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3;

h1, h2, hn - толщина 1, 2 и n-го слоя соответственно, м;

Удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды sb определяется по формуле

sb = (s - w)/(1 + e)

где s – удельный вес частиц грунта, принимаемый равным для песчаного грунта 26 кН/м3, для пылевато-глинистого 27 кН/м3; w – удельный вес воды, принимаемый равным 10 кН/м3; е – коэффициент пористости.

о средненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы;

сII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа

d1 – глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле

где hs – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м;

hcf – толщина конструкции пола подвала, м;

cf – расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, кН/м3;

db – глубина подвала – расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для сооружений с подвалом шириной В 20 м и глубиной свыше 2 м принимается db=2 м, при ширине подвала В20 м – db=0).

4. Определяем давление на подпорную стенку у подошвы:

![]()

где L – высота подпорной стенки с учетом фиктивного слоя, м

L = d + hпр = d + 0,6

ΨсрII – среднее значение угла сдвига. Принимается в зависимости от степени влажности и плотности пылевато-глинистого грунта в следующих пределах:

а) для насыщенного водой или влажного при пористости е<0,4, а также маловлажного при значениях е<0,9 – 40-45°;

б) для насыщенного водой при 0,4≤е≤0,6, а также влажного при е≥0,4 – 30-35°;

в) для насыщенного водой при е≥0,6 – 20-25°.

Для подвалов глубже 3 м и песков расчет ведут по углу внутреннего трения φ.

5. Определим усилия, действующие в плоскости подошвы фундамента:

![]()

![]()

где g – ускорение свободного падения;

mфпл, mфбл – масса фундаментной плиты и масса фундаментного блока соответственно, т;

l2, l2 – длина фундаментной плиты и фундаментного блока соответственно,

м.

Момент с учетом давления, приложенного к поверхности грунта:

![]()

е0=0;

![]()

6. Определяем фактические давления по подошве фундамента:

![]()

м аксимальное краевое:

г![]() де

NII

= N0II

+ Gф

+ Gгр

,

де

NII

= N0II

+ Gф

+ Gгр

,

![]()

минимальное краевое:

![]()

среднее:

7. Сравниваем R и P. Необходимо соблюсти условия:

![]()

![]()

![]()

Перегрузка основания не допускается, недогрузка составляет ≤ 5 %. Если условия не выполняются или фактические давления на грунт Pmax, Pср значительно меньше R, следует изменить размеры фундамента и вновь сделать проверку под подошвой фундамента.

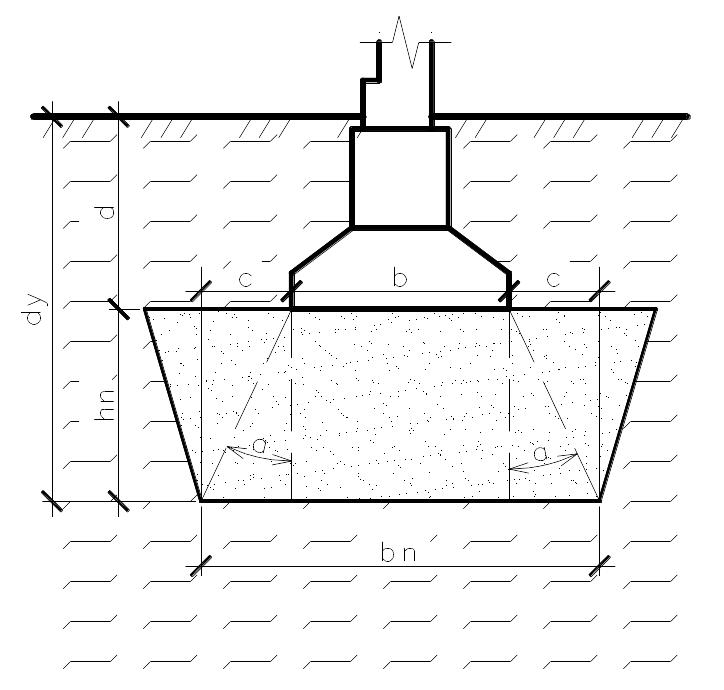

Задача 7

Разработка фундамента на искусственном основании

Проектирование фундамента на грунтовой подушке

Устройство грунтовой подушки заключается в замене слабого грунта (илы, связные грунты в текучем состоянии, торфы, заторфованные и насыпные грунты) на малосжимаемый. Грунтовые подушки применяются при степени влажности глинистого грунта Sr 0.7, мощности слабого слоя грунта более 5 м и расстоянии до существующих зданий менее 15 м.

Для устройства грунтовой подушки при замене слабых водонасыщенных грунтов следует использовать средние и крупные или гравелистые пески (в отдельных случаях гравий, щебень). Уплотнение грунта в подушке осуществляется послойной укаткой до плотности скелета грунта d=1,651,7 т/м3. Влажность грунта в подушке должна быть оптимальной.

Последовательность проектирования:

1. Принимаем глубину заложения подошвы фундамента исходя из конструктивных особенностей проектируемого здания, инженерно-геологических и климатических условий.

2. Определяем площадь подошвы фундамента:

![]()

где R0 – расчетное сопротивление грунта подушки;

IIср – осредненный удельный вес фундамента и грунта на его уступах (принимается равным 22 кН/м3 для бесподвальных зданий и 16 – 19 кН/м3 для зданий с подвалом);

d – глубина заложения фундамента, считая от планировочной отметки около фундамента или пола подвала, м.

3. Определяем предварительные размеры подошвы фундамента:

![]()

4. Определяем среднее давление по подошве фундамента:

![]()

5. Определяем природное напряжение на отметке подошвы фундамента:

![]()

где II – удельный вес слабого грунта, кН/м3;

d – глубина заложения фундамента, считая от планировочной отметки около фундамента или пола подвала, м.

6. Определяем дополнительное давление по подошве фундамента:

![]()

7. Задаемся высотой песчаной подушки.

Если толщина слабого слоя грунта под подошвой фундамента менее или равна 2 м, то целесообразно произвести полную замену слабого грунта песчаной (гравийной) подушкой.

Рисунок 13 - Фундамент на песчаной

подушке, частично заменяющей слабый

грунт

В этом случае размеры подушки bп , lп будут определяться толщиной заменяемого слабого грунта hп и величиной угла (=3045). При этом чем больше различие в прочностных и деформационных свойствах слабого грунта и песка, используемого для подушки, тем угол α принимается больше.

При большей толщине слабого грунта (до 56 м) высота подушки находится путем подбора, исходя из условия (5) обеспечения прочности слабого подстилающего слоя грунта на глубине z = hп от подошвы фундамента:

![]() (

5 )

(

5 )

где zp – уплотняющее напряжение на кровле слабого подстилающего грунта;

zg – напряжение от собственного веса грунта на кровле слабого подстилающего слоя;

Rz – расчетное сопротивление слабого подстилающего слоя.

8. Определяем уплотняющее напряжение на кровле слабого подстилающего слоя:

![]()

где - коэффициент, принимаемый по табл. 1 приложения 2 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» в зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента =l/b и относительной глубины, равной =2z/b.

9. Определяем ширину условного фундамента:

![]()

где Аz – площадь подошвы условного фундамента

![]()

где G – ориентировочное значение веса фундамента и грунта на его уступах.

G = A d IIср

10. Определяем расчетное сопротивление слабого подстилающего грунта:

![]()

где с – коэффициент условий работы, с = 1;

k – коэффициент ( k=1 при экспериментальном определении IIсл и сIIсл и k=1,1 при определении их по таблицам норм);

My, Mq, Mc – коэффициенты, определяемые по таблице 4 СНиП 2.02.01-83 в зависимости от угла внутреннего трения слабого грунта IIсл;

IIсл – удельный вес слабого грунта, кН/м3;

’II – средневзвешенный удельный вес грунтов в пределах глубины dy (см. рисунок 13), кН/м3;

сIIсл – расчетное значение сцепления слабого грунта, кПа.

11. Определяем напряжение от собственного веса грунта на кровле слабого подстилающего слоя:

![]()

12. Проверяем условие (5). Если условие не удовлетворяется, то увеличиваем высоту подушки.

13. Конструирование песчаной подушки.

Задаемся величиной угла (см. рисунок 13). Тогда ширина подушки будет равна:

![]()

Ширина грунтовой подушки должна быть больше ширины фундамента: поверху не менее чем на 0,6 м, понизу – на 0,4 м.

Проектирование фундамента на основании, уплотненном тяжелыми

трамбовками

Этот способ применяют для уплотнения песчаных, пылевато-глинистых, макропористых просадочных и насыпных грунтов, имеющих степень влажности Sr0,6…0,7. Для уплотнения грунта используют металлические или железобетонные трамбовки массой от 2 до 10 т, подъем и сбрасывание которых производится краном с высоты 48 м и более. При этом расстояние до существующей застройки должно быть не менее 15 м.

Трамбованием создается уплотненный слой толщиной от 1,5 до 6 м и более в зависимости от веса трамбовки, площади ее рабочей поверхности, высоты сбрасывания, числа ударов, вида грунта. В пределах уплотненной зоны плотность скелета грунта изменяется от максимальной величины d=1,71,9 т/м3 в верхней зоне до d=1,6 т/м3 (плотность, при которой полностью устраняются просадочные свойства грунта) в нижней зоне.

Последовательность проектирования:

1. Определяем оптимальную влажность грунта при которой достигается наибольшая эффективность уплотнения. Она определяется путем непосредственных испытаний в лабораторных или полевых условиях или расчетом по формуле:

![]()

где WP – влажность на границе раскатывания;

W – изменение влажности, принимаемое в пределах 0,10,3.

2. Исходя из грунтовых условий, назначаем толщину уплотненного слоя грунта hs под фундаментом.

Определяем необходимый диаметр и массу трамбовки для получения назначенной толщины уплотненного слоя грунта под фундаментом.

Д![]() иаметр

трамбовки:

иаметр

трамбовки:

где k – коэффициент, принимаемый при уплотнении: песка – 1,55; супеси – 1,45; просадочных грунтов – 1,21,3; насыпного пылевато-глинистого грунта – 1,2; глины природного сложения – 1.

М![]() асса

трамбовки:

асса

трамбовки:

где P=20 кН/м2 – минимальное удельное статическое давление на грунт;

F – площадь трамбовки, м2;

g – ускорение свободного падения.

3. Определяем величину недобора грунта до проектной отметки заложения подошвы фундаментов, принимаемую равной величине понижения трамбуемой поверхности, по формуле:

![]()

где ds – среднее значение плотности уплотненного сухого грунта в пределах уплотненного слоя, т/м3

![]()

d – среднее значение плотности сухого грунта до уплотнения, т/м3;

d2, d1 – значения плотности скелета грунта на верхней и нижней границах уплотненного слоя грунта, т/м3.

4. Определяем характеристики уплотненного основания.

Значение коэффициента пористости уплотненного грунта:

![]()

Показатель консистенции уплотненного основания:

![]()

Значения угла внутреннего трения , сцепления с, модуля деформации Е уплотненного основания определяем по таблицам 1-3 Приложения 1 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» в зависимости от коэффициента пористости и показателя консистенции.

Следующий этап – это проектирование фундаментов на уплотненном основании. Проектирование ведется в той же последовательности, что и фундаментов на естественном основании, но в расчетные формулы подставляем характеристики уплотненного основания.

5. Принимаем глубину заложения подошвы фундамента исходя из конструктивных особенностей проектируемого здания, инженерно-геологических и климатических условий.

6. Определяем площадь подошвы фундамента:

![]()

где R0 – расчетное сопротивление уплотненного грунта;

IIср – осредненный удельный вес фундамента и грунта на его уступах (принимается равным 22 кН/м3 для бесподвальных зданий и 16 – 19 кН/м3 для зданий с подвалом);

d – глубина заложения фундамента, считая от планировочной отметки около фундамента или пола подвала, м.

7. Определяем предварительные размеры подошвы фундамента:

8. При принятом b определяем значение R по формуле:

где с1, с2 - коэффициенты условий работы, принимаемые по табл. 3 СНиП 2.02.01-83;

k - коэффициент, принимаемый равным: k = 1, если прочностные характеристики грунта (с и ) определены непосредственно испытаниями, и k = 1,1, если они приняты по табл. 1 – 3 рекомендуемого приложения 1 СНиП 2.02.01-83;

M, Мq, Мс – коэффициенты, принимаемые по табл. 4 СНиП 2.02.01-83

kz – коэффициент, принимаемый равным: при b 10 м - kz =1,

при b10 м - kz =z 0/b + 0,2 (здесь z 0 = 8 м);

b – ширина подошвы фундамента, м;

II – осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента в пределах слоя 0,5b (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3;

h1, h2, hn - толщина 1, 2 и n-го слоя соответственно, м;

осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы;

сII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа

d1 – глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле

где hs – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м;

hcf – толщина конструкции пола подвала, м;

cf – расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, кН/м3;

db – глубина подвала – расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для сооружений с подвалом шириной В 20 м и глубиной свыше 2 м принимается db=2 м, при ширине подвала В20 м – db=0).

Рисунок 14 - Схема к определению приведенной глубины заложения фундамента

9. Определяем среднее фактическое давление под подошвой фундамента по формуле:

![]()

где GII – вес фундамента и грунта на его уступах, кН

GII = срАН

ср = 22 кН/м3 – осредненный удельный вес фундамента и грунта на его уступах;

Н – высота фундамента, м

А – площадь подошвы фундамента.

10. Проверяем условие:

Pср ≤ R

Рср – фактическое давление на грунт под подошвой фундамента.

R – расчетное сопротивление грунта основания.

Перегрузка основания не допускается, недогрузка может составлять не более 5%. В случае, если условие (Pср ≤ R) не выполняется, или фактическое давление на грунт значительно меньше расчетного, следует изменить размеры фундамента и вновь сделать проверку давления под подошвой.

Список использованных источников

ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. – М.: Издательство стандартов, 1995.

СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1985.

СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1986.

СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1987.

СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983.

СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1985.

Проектирование фундаментов зданий и промышленных сооружений: Учеб. пособие для вузов по спец. «Пром. и гражд. стр-во» / Б.И. Далматов, Н.Н. Морарескул, В.Г. Науменко; Под ред. Далматова Б.И.– М.: Высш. шк., 1986.- 238 с.

Основания и фундаменты: Справ./ Г.И. Швецов, И.В. Носков, А.Д. Слободян, Г.С. Госькова; Под ред. Швецова Г.И. – М.: Высш. шк., 1991.- 383 с.

Механика грунтов, основания и фундаменты: Учеб. Пособие по направлению подгот. дипломир. специалистов – «Стр-во» / С.Б. Ухов [и др.]; Под ред. Ухова С.Б. – М.: Высш. шк., 2002.- 566 с.

Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений: Учеб. пособие [для вузов] по направлению 653500 «Строительство»/ А.В. Пилягин.- М.: Изд-во АСВ. 2006.- 248 с.

Владлен Анатольевич Ильичев

Светлана Ивановна Ильичёва

Основания и фундаменты

Методические указания к выполнению расчетно-графической работы студентами специальности 270105 «Городское строительство и хозяйство»

Лицензия НД № 14185 от 6.03.2001 г

Формат 60х84 1/16. Тираж ____ экз. Печ.л. – 2,0. Бесплатно.

Брянская государственная инженерно-технологическая академия.