- •Тверской государственный технический университет в.И. Луцик, а.Е. Соболев, ю.В. Чурсанов физико-химические методы анализа

- •Предисловие

- •Классификация физико-химических методов анализа

- •Метрологические характеристики и статистическая обработка результатов анализа

- •1. Спектральные и оптические методы анализа

- •1.1. Эмиссионный спектральный анализ. Фотометрия пламени

- •1.2. Атомно-абсорбционный анализ

- •1.3. Молекулярно-абсорбционный анализ

- •Метода дифференциальной фотометрии

- •1.3.3. Фотометрическое титрование

- •1.4. Фотометрия светорассеивающих систем

- •1.5. Люминесцентный анализ

- •1.6. Другие оптические методы

- •2. Электрохимические методы анализа

- •2.1. Электрогравиметрия

- •2.1.1. Электродные реакции

- •2.1.2. Электролиз с контролируемым током

- •2.1.3. Электролиз с контролируемым потенциалом

- •2.1.4. Выход по току

- •2.1.5. Электрогравиметрическое определение меди (работа № 10)

- •2.2. Потенциометрия

- •2.2.1. Потенциометрическая ячейка

- •2.2.2. Типы индикаторных электродов в потенциометрии

- •2.2.3. Типы ион-селективных электродов

- •2.2.4. Прямая потенциометрия

- •2.2.5. Потенциометрическое титрование

- •2.2.6. Потенциометрическое определение хлорид-ионов (работа № 11)

- •2.2.7. Определение концентрации фторид-ионов (работа № 12)

- •2.2.8. Потенциометрическое опреление рН и жесткости воды (работа № 13)

- •2.2.9. Определение концентрации хлороводородной и борной кислот методом потенциометрического титрования (работа № 14)

- •2.2.10. Определение концентрации анилина методом потенциометри-ческого титрования (работа № 15)

- •2.3. Кондуктометрический анализ

- •2.3.1. Электрическая проводимость растворов

- •2.3.2. Методы измерения электрической проводимости

- •2.3.3. Прямая кондуктометрия

- •2.3.4. Кондуктометрическое титрование

- •2.3.5. Кондуктометрическое титрование смеси хлороводородной и уксусной кислот (работа № 16)

- •2.3.6. Определение концентрации серной кислоты и сульфата меди методом кондуктометрического титрования (работа № 17)

- •2.4. Полярографический анализ

- •2.4.1. Постояннотоковая (классическая) полярография

- •2.4.2. Вольтамперометрия с линейной разверткой потенциала на стационарных электродах

- •2.4.3. Переменнотоковая полярография

- •2.4.4. Дифференциально-импульсная полярография

- •2.4.5. Амперометрия и амперометрическое титрование

- •2.4.6. Полярографическое определение меди и никеля при совместном присутствии (работа № 18)

- •2.4.7. Амперометрическое определение кадмия (работа № 19)

- •3. Хроматографические методы анализа

- •3.1. Введение в хроматографию

- •3.2. Классификация хроматографических методов анализа

- •3.3. Жидкостная ионообменная хроматография

- •3.4. Плоскостная жидкостная распределительная хроматография

- •3.5. Газовая хроматография

- •4. Термические методы анализа

- •4.1. Общая характеристика методов

- •4.2. Дериватография

- •4.3. Термогравиметрическое определение кальция в виде оксалата (работа № 27)

- •Библиографический список

- •Приложения

- •Организация экспериментальной работы студентов

- •Требования, предъявляемые для допуска к лабораторной работе

- •Порядок выполнения лабораторных работ

- •Требования к оформлению лабораторного отчета

- •Содержание отчета о лабораторной работе

- •Порядок защиты результатов лабораторных работ

- •Статистическая обработка результатов анализа Статистическая обработка градуировочной зависимости

- •Порядок вычисления погрешности и представление аналитических данных

- •Определение точки эквивалентности по кривой титрования

- •Приложение 4 Порядок проведения измерений на приборах, используемых в нескольких лабораторных работах Проведение измерений на потенциометре рН-340

- •Проведение измерений на иономере и-160ми

- •Проведение измерений на иономере эв-74

- •Проведение измерений на рН-метре-милливольтметре рН-410

- •Справочные таблицы Стандартные буферные растворы для рН-метрии

- •Стандартные электродные потенциалы в водных растворах при 25 оС

- •Предельная эквивалентная электрическая проводимость ионов при 25 оС

- •Фотометрия пламени

- •Вопросы зачетного коллоквиума по курсу фхма

- •170026 Г. Тверь, наб. А. Никитина, 22

4.2. Дериватография

Наиболее распространенным методом термического анализа, осно-ванным на одновременном построении и последующей интерпретации кривых ТГ, ДТГ, ДТА и Т (температуры образца), является дериватогра-фия. Приборы, используемые в дериватографии, называются дериватогра-фами. Применяемый в настоящем лабораторном практикуме дериватограф Q-1500 фирмы МОМ имеет блок питания; программатор, задающий ско-рость изменения температуры образца; блок печей (две цилиндрические печи); блок весов и шестиканальный самописец (используются 4 канала).

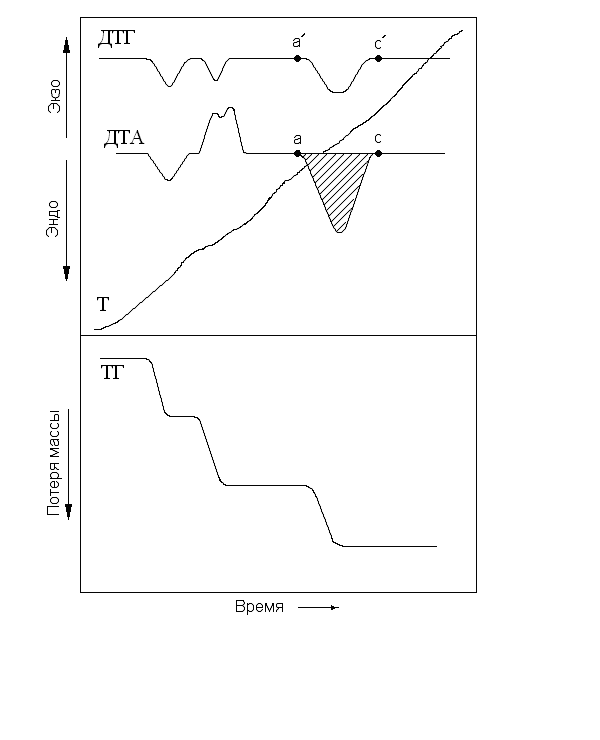

На рис. 4.2 изображена дериватограмма СаС2О4 · H2О.

Рис. 4.2. Дериватограмма СaС2О4 · Н2О. Условия записи: m = 900 мг;

чувствительность 1000 мг; Т = 1000 оС; скорость нагрева – 10 К/мин;

скорость движения диаграммной ленты – 2 мм/мин; ДТА – 500 мB;

ДТГ – 2,5 мВ; тигель керамический; среда – воздух

Кривая Т имеет прямолинейный характер, несколько искаженный в местах, соответствующих значительным экзо- или эндотермическим эффектам в образце. Нанесенные шкалы температуры на кривую Т проводят с использованием специального планшета.

Кривая ДТА имеет отклонения от горизонтали, соответствующие экзо- (вверх) и эндоэффектам (вниз) процессов, протекающих в образце. По этой кривой можно оценить количество активной фазы (подверга-ющейся превращению). Оценка основана на изменении энтальпии образца ΔН и разности температур ΔТ между ним и инертным веществом (Al2O3):

![]() ,

(4.1)

,

(4.1)

где m – масса активного вещества; k – теплопроводность пробы; g – по-стоянная прибора. Величина интеграла соответствует площади, ограничен-ной линией экстремума на кривой ДТА и базовой линией ас (см. рис. 4.2, заштрихованный участок). Имея ранее записанную в одинаковых условиях кривую ДТА для чистого образца известной массы, можно по площади пиков рассчитать массу активного вещества, воспользовавшись преобразо-ванием на основе уравнения (4.1):

,

кДж/моль.

,

кДж/моль.

Поскольку для одного и того же превращения ΔН = const , то

![]()

и

![]() .

.

Величина S1 / S0 соответствует отношению масс копий соответству-ющих пиков, вырезанных из кальки (взвешивают на аналитических весах). Относительная ошибка этого метода составляет 5 – 10 %. Метод незаменим для случаев, когда образец не изменяет массу в ходе превращений.

Кривая ТГ отражает изменение массы образцов в ходе термических превращений и имеет вид ступеней. Она позволяет наиболее точно опреде-лить изменение массы образца. Для ее расшифровки надо знать массу активного вещества и заданную чувствительность прибора (соответствует полной ширине диаграммной ленты). Если взять массу образца и чувстви-тельность прибора равными 500 мг, то, измерив высоту соответствующей ступеньки на кривой и отнеся ее к ширине диаграммной ленты, можно получить долю массы образца, которую он потерял (если речь идет о дегидратации или разложении вещества) в данной превращении.

Кривая ДТГ позволяет более точно отметить точку начала и конца превращения, связанного с изменением массы образца (рис. 4.2, точки a' и с'), чем это возможно по кривой ТГ или ДТА.

Отнесение любой точки на кривых ДТА, TГ и ДТГ к соответствую-щей температуре проводят путем опускания вертикалей из выбранных точек до пересечения их с кривой Т.