- •Тверской государственный технический университет в.И. Луцик, а.Е. Соболев, ю.В. Чурсанов физико-химические методы анализа

- •Предисловие

- •Классификация физико-химических методов анализа

- •Метрологические характеристики и статистическая обработка результатов анализа

- •1. Спектральные и оптические методы анализа

- •1.1. Эмиссионный спектральный анализ. Фотометрия пламени

- •1.2. Атомно-абсорбционный анализ

- •1.3. Молекулярно-абсорбционный анализ

- •Метода дифференциальной фотометрии

- •1.3.3. Фотометрическое титрование

- •1.4. Фотометрия светорассеивающих систем

- •1.5. Люминесцентный анализ

- •1.6. Другие оптические методы

- •2. Электрохимические методы анализа

- •2.1. Электрогравиметрия

- •2.1.1. Электродные реакции

- •2.1.2. Электролиз с контролируемым током

- •2.1.3. Электролиз с контролируемым потенциалом

- •2.1.4. Выход по току

- •2.1.5. Электрогравиметрическое определение меди (работа № 10)

- •2.2. Потенциометрия

- •2.2.1. Потенциометрическая ячейка

- •2.2.2. Типы индикаторных электродов в потенциометрии

- •2.2.3. Типы ион-селективных электродов

- •2.2.4. Прямая потенциометрия

- •2.2.5. Потенциометрическое титрование

- •2.2.6. Потенциометрическое определение хлорид-ионов (работа № 11)

- •2.2.7. Определение концентрации фторид-ионов (работа № 12)

- •2.2.8. Потенциометрическое опреление рН и жесткости воды (работа № 13)

- •2.2.9. Определение концентрации хлороводородной и борной кислот методом потенциометрического титрования (работа № 14)

- •2.2.10. Определение концентрации анилина методом потенциометри-ческого титрования (работа № 15)

- •2.3. Кондуктометрический анализ

- •2.3.1. Электрическая проводимость растворов

- •2.3.2. Методы измерения электрической проводимости

- •2.3.3. Прямая кондуктометрия

- •2.3.4. Кондуктометрическое титрование

- •2.3.5. Кондуктометрическое титрование смеси хлороводородной и уксусной кислот (работа № 16)

- •2.3.6. Определение концентрации серной кислоты и сульфата меди методом кондуктометрического титрования (работа № 17)

- •2.4. Полярографический анализ

- •2.4.1. Постояннотоковая (классическая) полярография

- •2.4.2. Вольтамперометрия с линейной разверткой потенциала на стационарных электродах

- •2.4.3. Переменнотоковая полярография

- •2.4.4. Дифференциально-импульсная полярография

- •2.4.5. Амперометрия и амперометрическое титрование

- •2.4.6. Полярографическое определение меди и никеля при совместном присутствии (работа № 18)

- •2.4.7. Амперометрическое определение кадмия (работа № 19)

- •3. Хроматографические методы анализа

- •3.1. Введение в хроматографию

- •3.2. Классификация хроматографических методов анализа

- •3.3. Жидкостная ионообменная хроматография

- •3.4. Плоскостная жидкостная распределительная хроматография

- •3.5. Газовая хроматография

- •4. Термические методы анализа

- •4.1. Общая характеристика методов

- •4.2. Дериватография

- •4.3. Термогравиметрическое определение кальция в виде оксалата (работа № 27)

- •Библиографический список

- •Приложения

- •Организация экспериментальной работы студентов

- •Требования, предъявляемые для допуска к лабораторной работе

- •Порядок выполнения лабораторных работ

- •Требования к оформлению лабораторного отчета

- •Содержание отчета о лабораторной работе

- •Порядок защиты результатов лабораторных работ

- •Статистическая обработка результатов анализа Статистическая обработка градуировочной зависимости

- •Порядок вычисления погрешности и представление аналитических данных

- •Определение точки эквивалентности по кривой титрования

- •Приложение 4 Порядок проведения измерений на приборах, используемых в нескольких лабораторных работах Проведение измерений на потенциометре рН-340

- •Проведение измерений на иономере и-160ми

- •Проведение измерений на иономере эв-74

- •Проведение измерений на рН-метре-милливольтметре рН-410

- •Справочные таблицы Стандартные буферные растворы для рН-метрии

- •Стандартные электродные потенциалы в водных растворах при 25 оС

- •Предельная эквивалентная электрическая проводимость ионов при 25 оС

- •Фотометрия пламени

- •Вопросы зачетного коллоквиума по курсу фхма

- •170026 Г. Тверь, наб. А. Никитина, 22

4. Термические методы анализа

4.1. Общая характеристика методов

В исследовательской практике широко применяется группа методов изучения свойств и состава веществ, объединяемых под общим названием «термический анализ». Методы основаны на взаимодействии вещества с тепловой энергией. В них какой-либо параметр исследуемой системы из-меряют в зависимости от температуры. Наибольшее применение в анали-тической химии находят тепловые эффекты, которые являются причиной или следствием химических реакций. В меньшей степени применяются методы, основанные на выделении или поглощении теплоты в результате физических процессов. Это процессы, связанные с переходом вещества из одной модификации в другую, с изменением агрегатного состояния и дру-гими изменениями межмолекулярного взаимодействия, например, проис-ходящими при растворении или разбавлении. В табл. 4.1 приведены наибо-лее распространенные методы термического анализа.

Таблица 4.1

Методы термического анализа

Название метода |

Регистрируемый параметр |

Измерительный прибор |

Термогравиметрия (ТГА) |

Изменение массы |

Термовесы |

Термогравиметрия по производной (ДТГ) |

Скорость изменения массы |

Термовесы |

Термический (ТА) и дифференциальный термический анализ (ДТА) |

Выделяемая или поглощаемая теплота |

Аппаратура дифференциального термического анализа |

Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) |

Выделяемая или поглощаемая теплота |

Дифференциальный сканирующий калориметр |

Термометрическое титрование |

Изменение температуры |

Адиабатический калориметр |

Энтальпиметрия |

Выделяемая или поглощаемая теплота |

Адиабатический калориметр |

Дилатометрия |

Изменение температуры |

Дилатометры |

Катарометрия |

Изменения температуры |

Катарометры |

Наибольшее распространение получили динамическая термограви-метрия (ТГ) и дифференциальный термический анализ (ДТА).

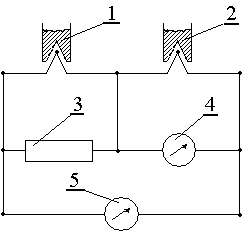

В большинстве случаев измерения проводят при заданной скорости повышения температуры образца, помещенного в специальную печь. В термогравиметрии (ТГ) регистрируют массу образца m, а в ее разновид-ности – термогравиметрии по производной (ДТГ) – скорость изменения массы dm/dt в зависимости от температуры Т. Дополнительную информа-цию о превращениях в веществе при его нагревании (или охлаждении) с заданной скоростью получают, записывая кривую ДТА, отражающую раз-ность температур ΔТ между образцом и инертным эталоном (обычно Al2O3). Для получения кривой ДТА применяют специальное устройство, схема которого изображена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Принципиальная схема установки для записи кривых ДТА и Т:

1 – тигель с инертным веществом; 2 – тигель с образцом; 3 – сопротивление; 4 – гальванометр для измерения ΔТ; 5 – гальванометр для измерения Т

Изображенное соединение термопар двух тиглей (дифференциальная термопара) позволяет четко определять превращения в образце, связанные с изменением его энтальпии. Экзо- и эндоэффекты различаются по направ-лению пиков на кривой ДТА (рис. 4.2).

Традиционный метод ДТА позволяет качественно определить температуры и знаки перехода, но этим способом трудно получить количественную информацию об образце или теплоте того или иного превращения. Подобные трудности обусловлены тем, что остаются неизвестными такие важные факторы, как удельная теплоемкость и теплопроводность образца до и после перехода. На величину площади под эндотермой или экзотермой влияют также скорость нагревания, расположение термопар и другие экспериментальные параметры.

Для того чтобы получить количественные результаты, необходимо превратить отделение для размещения образцов в приборе для ДТА в дифференциальный калориметр. Для этой цели обычно используют дифференциальный сканирующий калориметр (ДСК) с калориметром изотермического типа. Разновидность термического анализа в этом случае называют дифференциальной сканирующей калориметрией.

Методом термометрического титрования изучают зависимость температуры анализируемой системы (обычно это раствор исследуемого вещества) от объема титранта, добавляемого в адиабатических условиях, т.е. когда выделение теплоты происходит значительно быстрее, чем обмен ею с внешней средой. Для титрования используют автоматические бюрет-ки, для измерения температуры – чувствительные термопары и термис-торы, показания регистрируют с помощью самописца.

Энтальпиметрия основана на определении количества вещества по разностям температур, соответствующим изменениям энтальпии ∆Н. Избы-ток концентрированного раствора реагента сразу вводят в раствор пробы, находящейся в адиабатическом калориметре. Такую методику называют прямой инжекционной энтальпиметрией (ПИЭ). Величина изменения температуры ∆Т пропорциональна количеству выделившейся теплоты:

![]()

где К – теплоемкость сосуда и его содержимого, кДж/К. Если теплоем-кость системы К известна, то по изменению температуры и стандартной энтальпии ∆Н0 можно найти количество вещества. Метод отличается высо-кой чувствительностью. Например, им можно определить 3·10–9 моль/дм3 нитрит-иона по реакции с сульфаминовой кислотой.

Метод, в основе которого лежит изменение линейных или объемных размеров в зависимости от температуры, называют дилатометрией. Это термический метод анализа, с помощью которого определяют преимущест-венно структурные изменения. При фазовых переходах меняется коэффи-циент линейного расширения α и вследствие этого относительное увеличе-ние объема или длины:

![]()

Дилатометрия применяется главным образом для исследования полимеров и дает информацию о тепловом расширении, степени их полимеризации и кристалличности. Дилатометрически определяют также изменение объема растворов и конечную точку при титровании (дилатометрическое титро-вание). В ходе такого вида титрования прослеживают изменение объема анализируемого раствора ∆V или пропорционального ему изменения длины ∆l в зависимости от объема титранта.

Еще один метод термического анализа – катарометрия – основан на измерении теплопроводности газовых смесей как функции их состава. В присутствии различных газообразных веществ в потоке газа теплопровод-ность смеси отличается от теплопроводности чистого газа-носителя. Если на пути потока газа поместить нагретую нить, то степень ее охлаждения будет зависеть от состава газовой смеси. Катарометрия широко применяет-ся для анализа технических газовых смесей, например газов, выбрасыва-емых в атмосферу промышленными предприятиями.