- •Тверской государственный технический университет в.И. Луцик, а.Е. Соболев, ю.В. Чурсанов физико-химические методы анализа

- •Предисловие

- •Классификация физико-химических методов анализа

- •Метрологические характеристики и статистическая обработка результатов анализа

- •1. Спектральные и оптические методы анализа

- •1.1. Эмиссионный спектральный анализ. Фотометрия пламени

- •1.2. Атомно-абсорбционный анализ

- •1.3. Молекулярно-абсорбционный анализ

- •Метода дифференциальной фотометрии

- •1.3.3. Фотометрическое титрование

- •1.4. Фотометрия светорассеивающих систем

- •1.5. Люминесцентный анализ

- •1.6. Другие оптические методы

- •2. Электрохимические методы анализа

- •2.1. Электрогравиметрия

- •2.1.1. Электродные реакции

- •2.1.2. Электролиз с контролируемым током

- •2.1.3. Электролиз с контролируемым потенциалом

- •2.1.4. Выход по току

- •2.1.5. Электрогравиметрическое определение меди (работа № 10)

- •2.2. Потенциометрия

- •2.2.1. Потенциометрическая ячейка

- •2.2.2. Типы индикаторных электродов в потенциометрии

- •2.2.3. Типы ион-селективных электродов

- •2.2.4. Прямая потенциометрия

- •2.2.5. Потенциометрическое титрование

- •2.2.6. Потенциометрическое определение хлорид-ионов (работа № 11)

- •2.2.7. Определение концентрации фторид-ионов (работа № 12)

- •2.2.8. Потенциометрическое опреление рН и жесткости воды (работа № 13)

- •2.2.9. Определение концентрации хлороводородной и борной кислот методом потенциометрического титрования (работа № 14)

- •2.2.10. Определение концентрации анилина методом потенциометри-ческого титрования (работа № 15)

- •2.3. Кондуктометрический анализ

- •2.3.1. Электрическая проводимость растворов

- •2.3.2. Методы измерения электрической проводимости

- •2.3.3. Прямая кондуктометрия

- •2.3.4. Кондуктометрическое титрование

- •2.3.5. Кондуктометрическое титрование смеси хлороводородной и уксусной кислот (работа № 16)

- •2.3.6. Определение концентрации серной кислоты и сульфата меди методом кондуктометрического титрования (работа № 17)

- •2.4. Полярографический анализ

- •2.4.1. Постояннотоковая (классическая) полярография

- •2.4.2. Вольтамперометрия с линейной разверткой потенциала на стационарных электродах

- •2.4.3. Переменнотоковая полярография

- •2.4.4. Дифференциально-импульсная полярография

- •2.4.5. Амперометрия и амперометрическое титрование

- •2.4.6. Полярографическое определение меди и никеля при совместном присутствии (работа № 18)

- •2.4.7. Амперометрическое определение кадмия (работа № 19)

- •3. Хроматографические методы анализа

- •3.1. Введение в хроматографию

- •3.2. Классификация хроматографических методов анализа

- •3.3. Жидкостная ионообменная хроматография

- •3.4. Плоскостная жидкостная распределительная хроматография

- •3.5. Газовая хроматография

- •4. Термические методы анализа

- •4.1. Общая характеристика методов

- •4.2. Дериватография

- •4.3. Термогравиметрическое определение кальция в виде оксалата (работа № 27)

- •Библиографический список

- •Приложения

- •Организация экспериментальной работы студентов

- •Требования, предъявляемые для допуска к лабораторной работе

- •Порядок выполнения лабораторных работ

- •Требования к оформлению лабораторного отчета

- •Содержание отчета о лабораторной работе

- •Порядок защиты результатов лабораторных работ

- •Статистическая обработка результатов анализа Статистическая обработка градуировочной зависимости

- •Порядок вычисления погрешности и представление аналитических данных

- •Определение точки эквивалентности по кривой титрования

- •Приложение 4 Порядок проведения измерений на приборах, используемых в нескольких лабораторных работах Проведение измерений на потенциометре рН-340

- •Проведение измерений на иономере и-160ми

- •Проведение измерений на иономере эв-74

- •Проведение измерений на рН-метре-милливольтметре рН-410

- •Справочные таблицы Стандартные буферные растворы для рН-метрии

- •Стандартные электродные потенциалы в водных растворах при 25 оС

- •Предельная эквивалентная электрическая проводимость ионов при 25 оС

- •Фотометрия пламени

- •Вопросы зачетного коллоквиума по курсу фхма

- •170026 Г. Тверь, наб. А. Никитина, 22

2.4.4. Дифференциально-импульсная полярография

В дифференциальной импульсной полярографии импульсы потен-циала Е небольшой фиксированной амплитуды (10 – 100 мВ) периодичес-ки налагают на постоянное напряжение, линейно увеличивающееся со скоростью 0,1 – 0,2 В/мин. Продолжительность импульсов составляет 5 – 100 мс.

Индикаторным электродом обычно служит ртутный капающий электрод с контролируемым временем жизни капли. За время жизни каждой капли подают один импульс, поэтому требуется синхронизация времени жизни капли с импульсами.

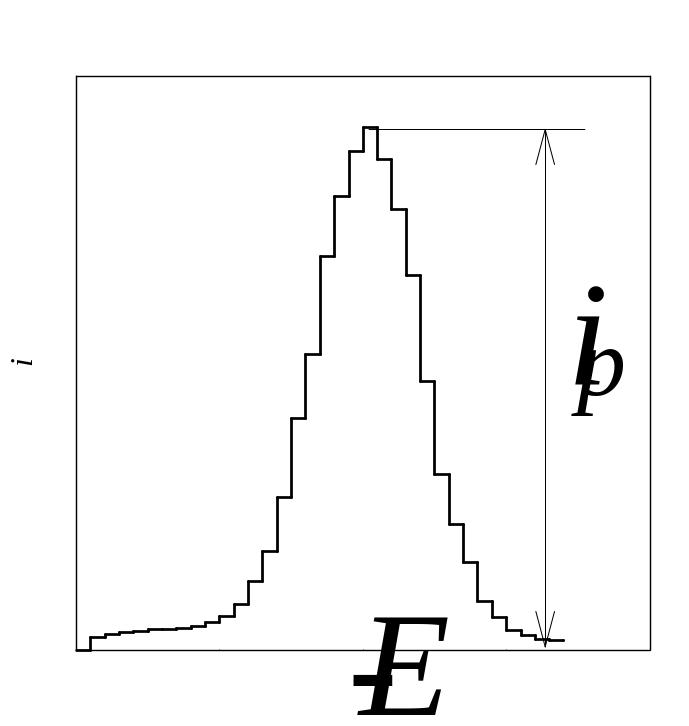

Величину тока измеряют дважды за время жизни каждой капли – перед наложением импульса и в последний период продолжительности импульса. Прибор фиксирует разность токов i на каждый импульс как функцию линейно увеличивающегося потенциала. В результате получают производную кривой «ток – потенциал», т.е. дифференциальную импульс-ную вольтамперограмму (рис. 2.25). Ступеньки на вольтамперограмме от-вечают временам жизни капель.

Рис. 2.25. Вид полярограммы в переменнотоковой

и дифференциально-импульсной полярографии

Величина тока пика (максимальное значение тока) описывается урав-нением

![]() ,

,

где Е – амплитуда импульса; – продолжительность импульса; А – усред-ненная площадь поверхности в продолжение импульса; С – концентрация определяемого вещества; остальные обозначения общепринятые. Из уравнения следует, что высота пика прямо пропорциональна концентрации определяемого вещества в растворе.

Дифференциальная импульсная полярография обладает более высо-кой разрешающей способностью, чем нормальная импульсная или класси-ческая полярография. При Е 90 мВ пики на дифференциальной импульсной полярограмме, в отличие от классической полярографии, четко разделяются, и их разделение не зависит от соотношения концентраций соответствующих электроактивных веществ.

Основным достоинством дифференциальной импульсной полярогра-фии является ее высокая чувствительность. Предел обнаружения на поряд-ки ниже, чем в классической полярографии. Это обусловлено в первую очередь увеличением фарадеевского тока при наложении импульса потен-циала, а также правильным выбором интервала времени для измерений.

Преимущества дифференциальной импульсной полярографии:

– улучшенная селективность, четкое разделение пиков на поляро-грамме;

– низкий предел обнаружения (порядка 10–8 моль/дм3);

– возможность использования фонов с низкими концентрациями (до 10–3 моль/дм3), что уменьшает вклад примесей из фонового электролита в остаточный ток.

2.4.5. Амперометрия и амперометрическое титрование

Амперометрия – частный случай постояннотоковой вольтамперомет-рии, основанной на измерении тока при постоянном фиксированном значении потенциала в области предельного тока.

Амперометрия основана на измерении тока при фиксированном потенциале индикаторного электрода в перемешиваемых растворах (или в потоке) или на вращающемся дисковом электроде. Ток возникает в результате электрохимического окисления или восстановления электро-активного вещества при наложении импульса потенциала на индикатор-ный электрод. Гидродинамическую вольтамперометрию, т.е. вольтамперо-метрию с линейной разверткой в потоке или перемешиваемом растворе, используют для выбора рабочего потенциала, соответствующего плато предельного тока на кривой «ток – потенциал», полученной на электроде с постоянной площадью поверхности в растворе, содержащем электроактив-ное соединение и фоновый электролит.

Предельный ток, измеренный при электрохимическом восстановле-нии определяемого вещества Ох в гидродинамических условиях, т.е. в условиях конвективной диффузии, можно выразить следующим образом:

![]()

где mOx – число переноса, не зависящее от скорости потока; COx – концен-трация определяемого вещества.

Если число переноса постоянно, то изменение концентрации опреде-ляемого вещества можно контролировать, измеряя силу тока. Постоянство mOx поддерживают, сохраняя постоянной толщину диффузионного слоя, т.е. перемешивая раствор или позволяя ему течь, или вращая с постоянной скоростью дисковый электрод:

mOx = DOx / δOx,

где DOx – коэффициент диффузии; Ox – толщина диффузионного слоя.

Считается, что в неподвижном слое раствора (слое Прандтля) имеет место линейная диффузия. В амперометрии при движении раствора толщи-на диффузионного слоя остается постоянной и таким образом регистри-руется стационарный ток, не зависящий от времени.

Амперометрия как способ детектирования часто используется в классической титриметрии. В этом случае измерение тока применяют для фиксирования конечной точки титрования. В амперометрическом титрова-нии индикаторным электродом служит либо ртутный капающий электрод, либо платиновый или графитовый микроэлектрод. Электродом сравнения может быть насыщенный каломельный или другой поляризуемый электрод.

Вращающийся платиновый электрод. При использовании вместо ртутного капельного вращающегося платинового электрода увеличивается чувствительность титриметрических определений, поскольку при переме-шивании разрушается диффузионный слой. Обычно электрод представляет собой отрезок платиновой проволоки длиной 2 – 3 мм, горизонтально выступающий из вертикальной защитной стеклянной трубки. Трубка вра-щается со скоростью несколько сотен оборотов в минуту, причем для по-лучения воспроизводимых результатов скорость должна быть постоянной.

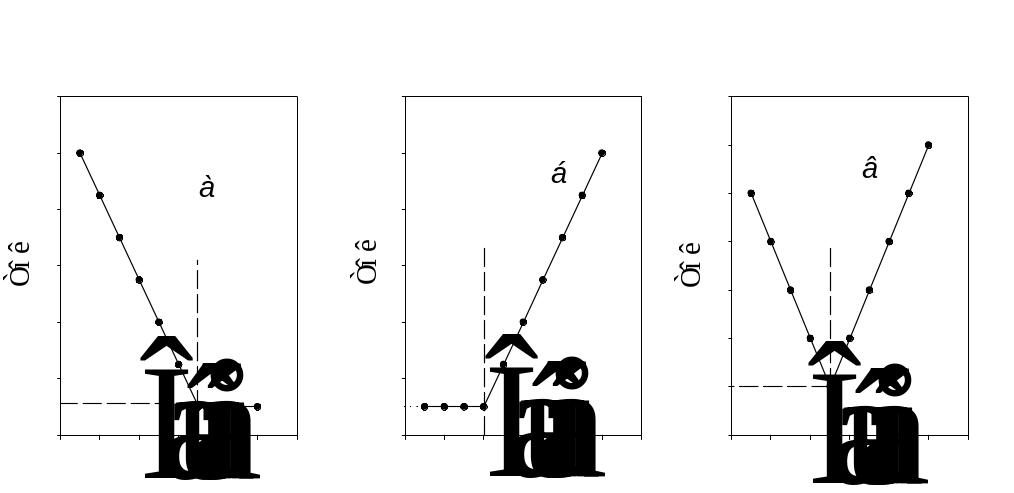

Титрование можно осуществлять в вольтамперометрической ячейке, регистрируя изменение тока после добавления каждой порции реагента. Поскольку обычно диффузионный ток пропорционален концентрации, кривая титрования состоит из двух прямых, пересекающихся в точке эквивалентности.

Различают три типа кривых амперометрического титрования (рис. 2.26). Кривая а получается при титровании электроактивного вещест-ва электронеактивным титрантом. В начале титрования протекает доволь-но большой диффузионный ток, который снижается по мере удаления вос-станавливающихся ионов из раствора. Как только будет достигнута точка эквивалентности, ток становится постоянным и не меняется при дальней-шем прибавлении титранта. Если провести обратное титрование, т.е. в тех же условиях титровать электронеактивное вещество электроактивным, то получим кривую б. Кривая в получается при титровании в условиях, когда и ионы определяемого вещества, и ионы титранта восстанавливаются на индикаторном электроде.

Рис. 2.26. Кривые амперометрического титрования

Амперометрическое титрование применимо для многих окислитель-но-восстановительных реакций, реакций комплексообразования и осажде-ния. Метод обладает более высокой точностью, чем соответствующий прямой полярографический метод, так как каждое определение включает ряд отдельных измерений, для которых исключаются случайные ошибки.