- •Содержание

- •Лекция 1. Тема: «Физиология растительной клетки»

- •Раздражимость

- •Репликация, транскрипция и трансляция

- •Поступление воды в клетку

- •Поступление ионов в клетку

- •Формы почвенной влаги

- •Формы воды в растении

- •Корневая система как орган поглощения воды

- •Передвижение воды по сосудистой системе

- •Особенности водного обмена у растений разных экологических групп

- •Нециклический и циклический транспорт электронов

- •Фотосинтез по типу толстянковых (суккулентов)

- •Фотодыхание

- •Влияние внутренних и внешних факторов на фотосинтез

- •Значение фотосинтезирующих организмов для биосферы

- •Лекция 7. Тема: «Дыхание растений»

- •Субстраты дыхания

- •Оксиредуктазы

- •Цикл ди- и трикарбоновых кислот (цикл Кребса)

- •Глиоксилатный цикл

- •Лекция 8. Тема: «Дыхание растений»

- •Апотомический путь

- •Прямое окисление сахаров

- •Дыхательная электронтранспортная цепь и окислительное фосфорилирование

- •Влияние внешних и внутренних факторов на дыхание

- •Взаимосвязь дыхания с другими процессами обмена

- •Транспорт веществ по растению

- •Обмен веществ у растений

- •Содержание минеральных элементов в растениях

- •Доступные для растений формы азота

- •Биологическая азотфиксация

- •Редукция нитрата

- •Пути ассимиляции аммиака

- •Кальций

- •Применение удобрений

- •Лекция 12. Тема: «Рост и развитие растении»

- •Особенности роста клеток

- •Этапы онтогенеза высших растений

- •Дифференцировка и рост растений

- •Регенерация у растений

- •2). Регенерация на уровне меристем:

- •Кинетика ростовых процессов

- •Лекция 13. Тема: «Рост и развитие растении. Движения растений»

- •Влияние факторов внешней среды на рост растений

- •Фитогормоны

- •Ростовые настии

- •Лекция 14. Тема: «Устойчивость растений»

- •Физиология стресса

- •Засухоустойчивость и устойчивость к перегреву

- •Устойчивость растений к низким температурам

- •Солеустойчивость

- •Устойчивость к недостатку кислорода

- •Газоустойчивость

- •Радиоустойчивость

- •Лекция 15. Тема: «Устойчивость растений к патогенам»

Оксиредуктазы

Окисление дыхательных субстратов в ходе дыхания осуществляется с участием ферментов. Они называются оксиредуктазами, так как окисление одного вещества (донора электронов и протонов) сопряжено с восстановлением другого вещества (акцептора). Различают следующие группы ферментов.

Анаэробные или пиридиновые дегидрогеназы. Это двухкомпонентные ферменты, коферментом которых является НАД или НАДФ. Они передают электроны различным акцепторам, но не кислороду и отнимают два протона от субстрата. Один протон присоединяется к коферменту, а другой выделяется в среду. В зависимости от белковой части различают более 150 ферментов.

Аэробные или флавиновые дегидрогеназы. Они катализируют отнятие двух протонов от субстратов и передают электроны от анаэробных дегидрогеназ разным акцепторам (хиноны, цитохромы), в том числе и кислороду. Простетической группой служат производные витамина В2 – флавинаденин-динуклеотид и флавинмононуклеотид.

Оксидазы. Эти ферменты передают электроны от субстрата только на кислород. При этом образуются вода (переносятся на О2 4 электрона), перекись водорода (Н2О2) или супероксидный анион кислорода (О-2). Н2О2 и О-2 весьма токсичны и поэтому быстро превращаются в воду и кислород под действием каталазы и супероксиддисмутазы, соответственно.

Оксигеназы. Они активируют кислород и катализируют его присоединение к различным органическим соединениям (аминокислоты, фенолы, ненасыщенные жирные кислоты, ксенобиотики – чужеродные токсичные вещества).

Гликолитический путь

Этот путь дыхательного обмена состоит из двух фаз – анаэробной (гликолиз) и аэробной (цикл Кребса).

Гликолиз

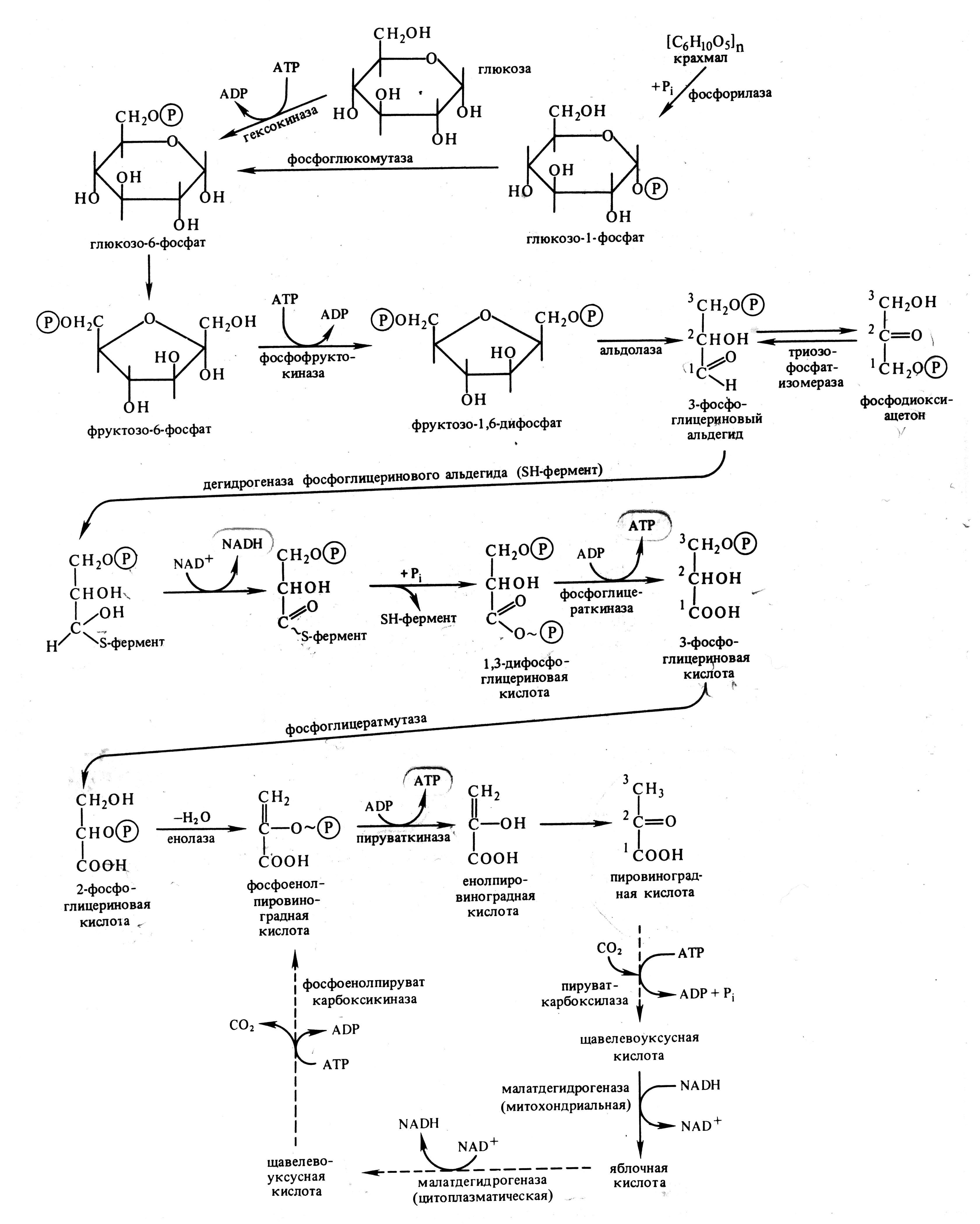

Реакции гликолиза идут в цитозоле и в хлоропластах. В результате гликолиза из одной молекулы глюкозы образуется 2 молекулы пировиноградной кислоты и 4 молекулы АТФ (рис. 13). Поскольку макроэргическая связь формируется прямо на окисляемом субстрате, такой процесс образования АТФ получил название субстратного фосфорилирования. Две молекулы АТФ покрывают расход на первоначальное активирование субстрата за счет фосфорилирования. Следовательно, накапливаются 2 молекулы АТФ. Кроме того, в ходе гликолиза восстанавливаются 2 молекулы НАД до НАДН, окисление которых в электронтранспортной цепи митохондрий приводит к синтезу 6 молекул АТФ. Итого образуются 8 молекул АТФ. Образовавшиеся 2 молекулы пировиноградной кислоты вступают в аэробную фазу дыхания.

Рис. 13. Этапы гликолиза. Пунктиром обозначены обходные пути при обращении гликолиза (по В. В. Полевому).

Цикл ди- и трикарбоновых кислот (цикл Кребса)

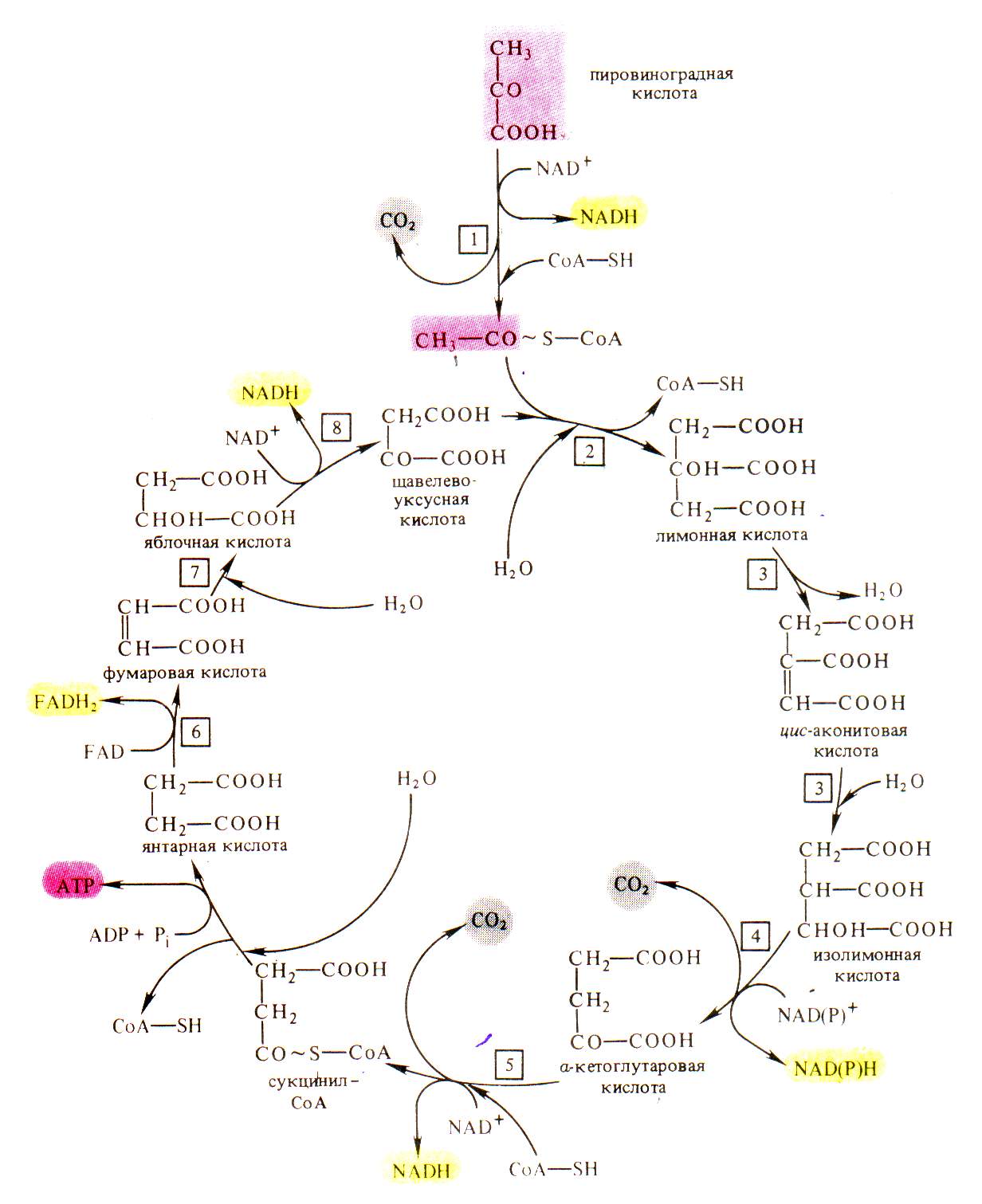

Аэробная фаза дыхания локализована в митохондриях. Пировиноградная кислота окисляется до воды и углекислого газа в дыхательном цикле, получившем название цикла ди- и трикарбоновых кислот или цикла Кребса в честь английского биохимика Г. Кребса, описавшего этот путь (рис 14). В этом цикле окисляется не сама пировиноградная кислота,а ее производное-ацетилкоэнзим А. Он образуется в результате окислительного декарбоксилирования пировино-градной кислоты. Процесс этот состоит из ряда реакций и катализируется сложной мультиферментной системой, состоящей из трех ферментов и пяти коферментов, и названной пируваткарбоксилазой. При окислении одной молекулы пировиноградной кислоты образуется 3 молекулы НАДН, 1 молекула НАДФН и 1 молекула ФАДН2, при окислении которых в дыхательной электронтранспортной цепи синтезируется 14 молекул АТФ. Кроме того, 1 молекула АТФ образуется в результате субстратного фосфорилирования.

Рис. 14. Цикл Кребса (цикл ди- и трикарбоновых кислот).

1 – мультиэнзимный комплекс окислительного декарбоксилирования пировиноградной кислоты, 2 – цитратсинтаза, 3 – аконитатгидратаза, 4 – изоцитратдегидрогеназа, 5 – мульти-энзимный комплекс окислительного декарбоксилирования α-кетоглутаровой кислоты, 6 – сукцинатдегидрогеназа, 7 – фумаратгидратаза, 8 – малатдегидрогеназа (по В. В. Полевому)