- •Мелиорация земель

- •Предисловие

- •Лекция 1

- •1 Мелиорации земель, определения, классификация,

- •Мелиорации земель, их определения

- •1.2 Необходимость и задачи мелиорации земель

- •2 Общие сведения о ВодныХ мелиорациЯх земель

- •2.1 Определение и классификация водных мелиораций

- •2.2 Потребность в водных мелиорациях

- •2.3 Мелиоративная система

- •3 ОроСительная система

- •3.1 Оросительные системы и их основные элементы

- •3.2 Технические схемы орошения

- •4 Режимы орошения сельскохозяйственных культур

- •4.1 Поливной режим сельскохозяйственных культур

- •4.2 Оросительные нормы

- •4.3 Поливные нормы, число и сроки поливов

- •5 Водопотребление оросительной системы

- •5.1 График водоподачи на севооборот

- •5.2 График гидромодуля системы и гидромодульное районирование территории

- •6 Особенности ВодопотреблениЯ рисовых оросительных систем

- •6.1 Водный режим риса

- •6.2 Оросительная норма и гидромодуль риса

- •6.3 Режим орошения сопутствующих культур

- •7 Способы и техника орошения сельскохозяйственных культур

- •7.1 Характеристика способов орошения

- •7.2 Динамика поглощения воды почвой

- •Расчет элементов техники полива по проточным бороздам и полосам

- •7.4 Полив затоплением

- •Для влагозарядковых поливов. Лекция 8

- •8 Орошение дождеванием

- •8.1 Общие сведения

- •8.2 Элементы техники полива дождеванием

- •8.3 Дождевальные насадки и аппараты

- •8.4 Классификация дождевальных устройств

- •9 Орошение короткоструйными дождевальными устройствами

- •Техническая характеристика дождевальных машин “Кубань”

- •Техническая характеристика мдэ «Кубань-лк-1»

- •10 Орошение среднеструйныМи дождевальнЫми устройствАми

- •10.1 Дождевальные машины с перемещением по кругу

- •10.2 Дождевальные машины позиционного действия с фронтальным перемещением

- •10.3 Комплекты передвижного дождевального оборудования

- •11 Орошение дальнеструйныМи дождевальныМи устройствАми

- •11.1 Дождевальные машины, шлейфы

- •11.2 Определение производительности дождевальной техники

- •11.3 Стационарные и сезонно-стационарные дождевальные системы

- •11.4 Оценка и пути совершенствования дождевальной техники

- •12 Проектирование оросительной сети при поливе по

- •12.1 Полив по длинным бороздам и полосам с использованием шлангов

- •12.2 Полив из временной оросительной сети в земляном русле

- •13 Механизация поверхностного полива

- •13.1 Орошение с применением поливных машин и специального оборудования

- •13.2 Стационарные системы для полива по бороздам

- •14 Рисовые оросительные системы

- •14.1 Конструкции рисовых оросительных систем

- •14.2 Направления совершенствования и новые конструкции рисовых систем

- •15 Проектирование магистрального и межхозяйственных каналов

- •15.1 Состав и назначение проводящей сети

- •15.2 Магистральный канал

- •15.3 Рабочая часть магистрального канала

- •16 Расчетные расходы оросительных и

- •16.1 Определение расходов для постоянной и периодически действующей оросительной сети в увязке со способами и техникой полива

- •16.2 Водосборно-сбросная сеть

- •17 Проектирование противофильтрационных

- •17.1 Основные виды потерь воды в каналах и их

- •17.2 Коэффициенты полезного действия

- •17.3 Проектирование противофильтрационных экранов и одежд на каналах

- •18 Конструкции оросительных каналов

- •18.1 Основные требования, предъявляемые к поперечному сечению оросительных каналов

- •18.2 Определение параметров поперечного сечения каналов

- •19 Вертикальное сопряжение оросительных каналов

- •19.1 Увязка уровней воды в каналах

- •19.2 Продольные профили

- •19.3 Особенности проектирования оросительной сети на просадочных землях

- •19.4 Сооружения на открытой оросительной сети и лотковых каналах

- •20 Закрытая и комбинированная оросительная сеть

- •20.1 Трубчатая оросительная сеть

- •20.2 Типы трубчатых оросительных систем

- •20. 3 Комбинированная оросительная сеть

- •20.4 Расчетные расходы трубопроводов и параметры сети

- •20.5 Продольные профили по трассе трубопроводов

- •20.6 Гидротехнические сооружения на трубчатой сети

- •21 Нетрадиционные способы орошения

- •21.1 Внутрипочвенное орошение (впо)

- •21.1.1 Общая характеристика систем впо

- •21.1.2 Режим орошения сельскохозяйственных культур при впо.

- •21.1.3 Состав системы впо

- •21.1.4 Расчет увлажнителей

- •21.2 Капельное орошение

- •21.2.1 Общая характеристика систем капельного орошения

- •21.2.2 Режим орошения сельскохозяйственных культур при капельном орошении

- •21.2.3 Состав системы и технология капельного орошения

- •22 Синхронное импульсное дождевание.

- •22.1 Синхронное импульсное дождевание

- •22.2 Аэрозольное орошение

- •Учебно-методическое издание

- •Мелиорация земель

21.1.4 Расчет увлажнителей

Расстояние между

увлажнителями определяется по методу

А.Н. Костякова. Количество воды которое

поступает в почву через действующую

поверхность пористого увлажнителя на

единицу длины в единицу времени (удельный

расход)

![]() ,

л/с на 1 п. м, равно:

,

л/с на 1 п. м, равно:

![]() (7)

(7)

где ![]() –

коэффициент, характеризующий

водопроницаемость увлажнителя;

–

коэффициент, характеризующий

водопроницаемость увлажнителя;

![]() =

3,14;

=

3,14;

![]() –

коэффициент

расхода, равен 0,6 – 0,9;

–

коэффициент

расхода, равен 0,6 – 0,9;

![]() –

диаметр увлажнителя,

м;

–

диаметр увлажнителя,

м;

![]() –

действующий

пьезометрический напор, м;

–

действующий

пьезометрический напор, м;

–

показатель степени

0,8 – 0,9.

–

показатель степени

0,8 – 0,9.

Количество воды, которое может

поглотить почва , л/с на 1 п. м:

![]()

(8)

где – средняя скорость впиты-

вания, м/с.

Vвп,1 – скорость поглощения воды

почвой в конце 1-й единицы времени, м/с

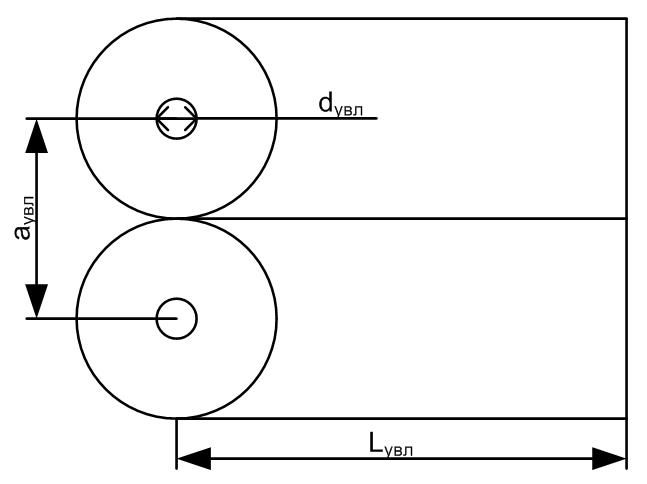

Рисунок 2 – Расчетная схема

Расход на всю длину увлажнителя

определяется

![]() ,

л/с:

,

л/с:

![]() (9)

(9)

В соответствии с поливной нормой этот расход , л/с, равен:

![]() (10)

(10)

где ![]() –

поливная норма, мм или м3/га;

–

поливная норма, мм или м3/га;

![]() –

длина увлажнителя,

м;

–

длина увлажнителя,

м;

![]() –

расстояние между

увлажнителями, м;

–

расстояние между

увлажнителями, м;

![]() –

время подачи

расхода, сут.

–

время подачи

расхода, сут.

Преобразуем

выражение (10), обозначив объем водоподачи

через

![]() :

:

![]() (11)

(11)

С учетом воднофизических характеристик почв этот объем , м3, определяется:

![]() (12)

(12)

где ![]() –

площадь поперечного сечения увлажнителя,

м2;

–

площадь поперечного сечения увлажнителя,

м2;

![]() –

скважность почвы,

в % от объема;

–

скважность почвы,

в % от объема;

![]() –

влажность почвы,

соответствующая наименьшей влагоемкости,

в % от массы сухой почвы;

–

влажность почвы,

соответствующая наименьшей влагоемкости,

в % от массы сухой почвы;

![]() –

минимально

допустимая влажность почвы при орошении,

в % от массы сухой почвы.

–

минимально

допустимая влажность почвы при орошении,

в % от массы сухой почвы.

Определяем площадь

поперечного сечения контура увлажнения,

![]() ,

м2:

,

м2:

![]() .

(13)

.

(13)

Подставим в уравнение (12) значение , получим:

![]() (14)

(14)

Левую часть уравнения (11) заменим на уравнение (12), получим:

![]() ,

,

![]()

![]() (15)

(15)

Пример:

=350

м3/га;

=50%;

![]() =30%;

=21%

=30%;

=21%

![]()

Закладка полиэтиленовых увлажнителей может выполняться бестраншейным способом с помощью НБУ – ПТ или НБУ – ПТЭ конструкции ВНПО «Радуга». Производительность за 1 час – 600-900 м, глубина укладки – 60 см, диаметр увлажнителей – 20-40 мм, расстояние между увлажнителями – 70см.

Проектирование систем ВПО основано на модульном принципе: размер типового поливного блока 2 – 5 га для модульных участков площадью до 100 га.

Напорная распределительная сеть рассчитывается по формулам гидравлики, так же как и закрытая оросительная сеть.

21.2 Капельное орошение

21.2.1 Общая характеристика систем капельного орошения

Капельное орошение – способ орошения, осуществляемый путем подачи воды к корням растений через специальные микроводовыпуски–капельницы.

Достоинства: значительно экономится оросительная вода при локальном увлажнении почвы (в 1,5 – 2,0 раза); повышается урожайность культур на 20 – 50%; появляется возможность поливать крутые склоны; подаются вместе с оросительной водой удобрения и ядохимикаты; отсутствует поверхностный сток и подъем грунтовых вод; не требуется планировка; имеется возможность полной автоматизации и др.

Н е д о с т а т к и: засоряются и зарастают отверстия микроводовыпусков; вода распределяется капельницами неравномерно; повреждаются грызунами и деформируются пластмассовые трубопроводы; требуется чистая вода; несовершенны конструкции капельниц и др.

Системы капельного орошения рекомендуется применять в районах с ограниченными водными ресурсами, на землях со сложным рельефом (горные, предгорные), где затруднено или невозможно применение других спо-

собов орошения, на легких незасоленных почвах, при малой минерализации оросительной воды.

Существует несколько видов классификаций систем капельного орошения: по конструкции, размещению трубопроводов, степени автоматизации, характере увлажнения.

По конструкции различают:

- стационарные – предназначаются для полива многолетних насаждений в теплицах;

- стационарно-сезонные – для полива однолетних культур;

- сезонные – для орошения однолетних культур, ежегодно производится монтаж и демонтаж.

По размещению поливных трубопроводов:

- с укладкой по поверхности – сорняки уничтожаются гербицидами;

- с расположением на шпалере – для полива плодовых и декоративных культур;

- с укладкой ниже поверхности почвы – строительство ведется на участках еще не занятых культурами, применяются капельницы типа «Таврия».

По степени автоматизации:

- автоматические – все технологические операции выполняются автоматически;

- частичная автоматизация с ручным управлением.

По характеру увлажнения:

- локальное увлажнение – капельницы устанавливаются непосредственно у каждого дерева или куста при поливе декоративных культур если густота растений 1,0 – 2,6 тыс. шт/га;

- полосовое увлажнение – капельницы устанавливаются вдоль ряда, применяется при густоте стояния растений более 2,6 тыс. шт/га.

Капельным орошением создается локально-регулируемый водный режим почв в садах, на виноградниках, ягодниках, декоративных и овощных культурах.

Методы очистки воды, состав и расчетные параметры водоочистных сооружений и устройств выбираются в зависимости от качества воды в источнике орошения, требований капельниц и применяемых устройств автоматики.