- •Мелиорация земель

- •Предисловие

- •Лекция 1

- •1 Мелиорации земель, определения, классификация,

- •Мелиорации земель, их определения

- •1.2 Необходимость и задачи мелиорации земель

- •2 Общие сведения о ВодныХ мелиорациЯх земель

- •2.1 Определение и классификация водных мелиораций

- •2.2 Потребность в водных мелиорациях

- •2.3 Мелиоративная система

- •3 ОроСительная система

- •3.1 Оросительные системы и их основные элементы

- •3.2 Технические схемы орошения

- •4 Режимы орошения сельскохозяйственных культур

- •4.1 Поливной режим сельскохозяйственных культур

- •4.2 Оросительные нормы

- •4.3 Поливные нормы, число и сроки поливов

- •5 Водопотребление оросительной системы

- •5.1 График водоподачи на севооборот

- •5.2 График гидромодуля системы и гидромодульное районирование территории

- •6 Особенности ВодопотреблениЯ рисовых оросительных систем

- •6.1 Водный режим риса

- •6.2 Оросительная норма и гидромодуль риса

- •6.3 Режим орошения сопутствующих культур

- •7 Способы и техника орошения сельскохозяйственных культур

- •7.1 Характеристика способов орошения

- •7.2 Динамика поглощения воды почвой

- •Расчет элементов техники полива по проточным бороздам и полосам

- •7.4 Полив затоплением

- •Для влагозарядковых поливов. Лекция 8

- •8 Орошение дождеванием

- •8.1 Общие сведения

- •8.2 Элементы техники полива дождеванием

- •8.3 Дождевальные насадки и аппараты

- •8.4 Классификация дождевальных устройств

- •9 Орошение короткоструйными дождевальными устройствами

- •Техническая характеристика дождевальных машин “Кубань”

- •Техническая характеристика мдэ «Кубань-лк-1»

- •10 Орошение среднеструйныМи дождевальнЫми устройствАми

- •10.1 Дождевальные машины с перемещением по кругу

- •10.2 Дождевальные машины позиционного действия с фронтальным перемещением

- •10.3 Комплекты передвижного дождевального оборудования

- •11 Орошение дальнеструйныМи дождевальныМи устройствАми

- •11.1 Дождевальные машины, шлейфы

- •11.2 Определение производительности дождевальной техники

- •11.3 Стационарные и сезонно-стационарные дождевальные системы

- •11.4 Оценка и пути совершенствования дождевальной техники

- •12 Проектирование оросительной сети при поливе по

- •12.1 Полив по длинным бороздам и полосам с использованием шлангов

- •12.2 Полив из временной оросительной сети в земляном русле

- •13 Механизация поверхностного полива

- •13.1 Орошение с применением поливных машин и специального оборудования

- •13.2 Стационарные системы для полива по бороздам

- •14 Рисовые оросительные системы

- •14.1 Конструкции рисовых оросительных систем

- •14.2 Направления совершенствования и новые конструкции рисовых систем

- •15 Проектирование магистрального и межхозяйственных каналов

- •15.1 Состав и назначение проводящей сети

- •15.2 Магистральный канал

- •15.3 Рабочая часть магистрального канала

- •16 Расчетные расходы оросительных и

- •16.1 Определение расходов для постоянной и периодически действующей оросительной сети в увязке со способами и техникой полива

- •16.2 Водосборно-сбросная сеть

- •17 Проектирование противофильтрационных

- •17.1 Основные виды потерь воды в каналах и их

- •17.2 Коэффициенты полезного действия

- •17.3 Проектирование противофильтрационных экранов и одежд на каналах

- •18 Конструкции оросительных каналов

- •18.1 Основные требования, предъявляемые к поперечному сечению оросительных каналов

- •18.2 Определение параметров поперечного сечения каналов

- •19 Вертикальное сопряжение оросительных каналов

- •19.1 Увязка уровней воды в каналах

- •19.2 Продольные профили

- •19.3 Особенности проектирования оросительной сети на просадочных землях

- •19.4 Сооружения на открытой оросительной сети и лотковых каналах

- •20 Закрытая и комбинированная оросительная сеть

- •20.1 Трубчатая оросительная сеть

- •20.2 Типы трубчатых оросительных систем

- •20. 3 Комбинированная оросительная сеть

- •20.4 Расчетные расходы трубопроводов и параметры сети

- •20.5 Продольные профили по трассе трубопроводов

- •20.6 Гидротехнические сооружения на трубчатой сети

- •21 Нетрадиционные способы орошения

- •21.1 Внутрипочвенное орошение (впо)

- •21.1.1 Общая характеристика систем впо

- •21.1.2 Режим орошения сельскохозяйственных культур при впо.

- •21.1.3 Состав системы впо

- •21.1.4 Расчет увлажнителей

- •21.2 Капельное орошение

- •21.2.1 Общая характеристика систем капельного орошения

- •21.2.2 Режим орошения сельскохозяйственных культур при капельном орошении

- •21.2.3 Состав системы и технология капельного орошения

- •22 Синхронное импульсное дождевание.

- •22.1 Синхронное импульсное дождевание

- •22.2 Аэрозольное орошение

- •Учебно-методическое издание

- •Мелиорация земель

6.3 Режим орошения сопутствующих культур

Режим орошения и величины поливных и оросительных норм культур, сопутствующих рису в севообороте, принимают по рекомендациям зональных научно-исследовательских организаций.

При этом учитывают, что грунтовые воды, как правило, залегают близко от поверхности.

Все данные, характеризующие режим орошения сопутствующих культур, сводят в ведомость расчетных значений гидромодуля, составляемую по общепринятой форме.

Пропашные культуры орошают по бороздам поливными машинами или дождеванием с забором воды из временных оросителей, нарезаемых на поливной период внутри чеков, а культуры сплошного сева - дождеванием или затоплением.

При проведении поливов затоплением, чтобы ускорить последующее поверхностное осушение и предотвратить вымокание растений, рисовые чеки могут быть разделены временными валиками на несколько полос, затапливаемых или осушаемых последовательно. Орошение культур сплошного сева в рисовых чеках может также производиться затоплением по щелям.

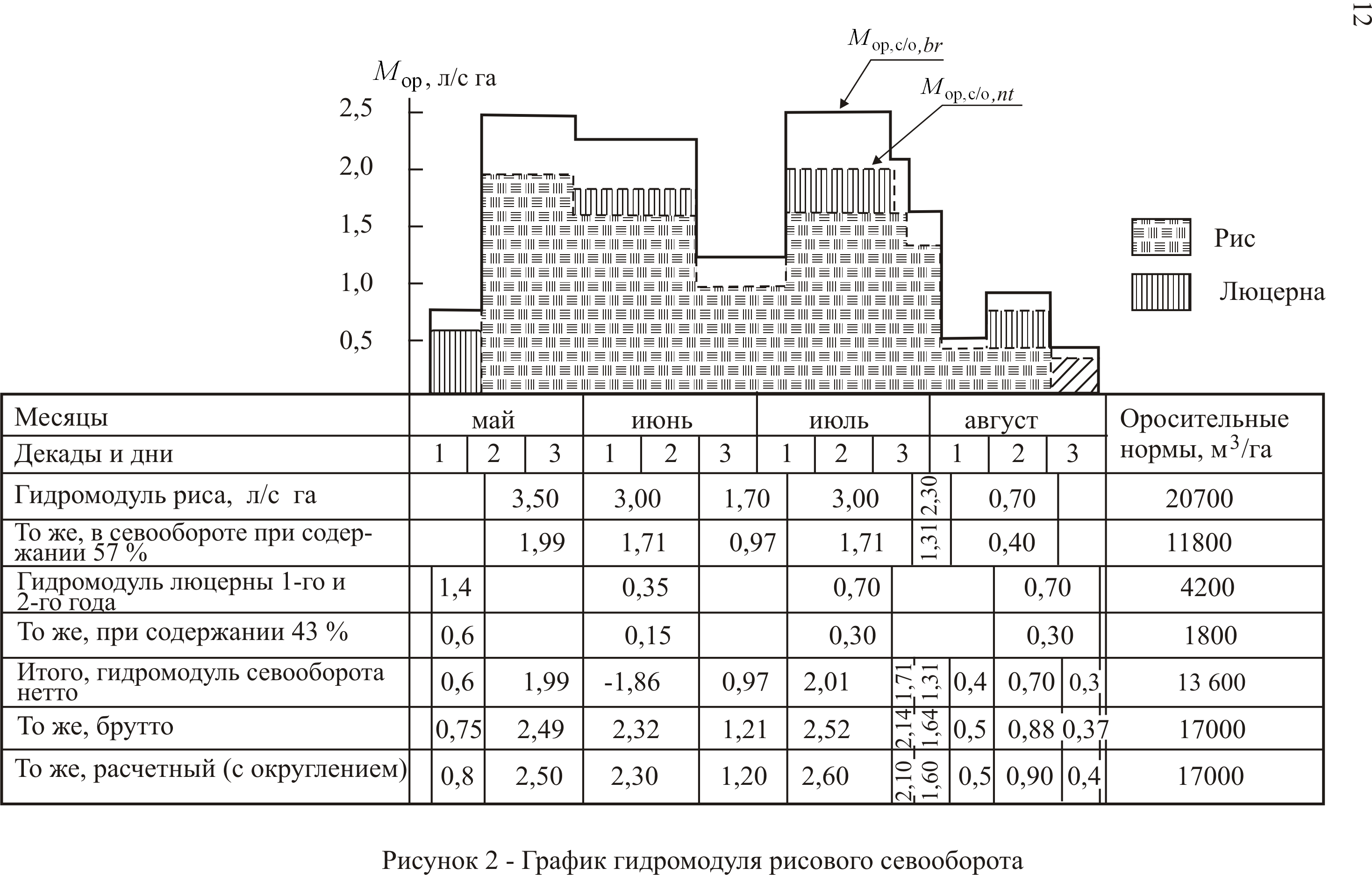

На основании принятых в проекте режимов орошения риса и сопутствующих культур составляют графики гидромодуля для принятых севооборотов. Одновременно производят укомплектование графика таким образом, чтобы поливы сопутствующих рису культур не производились в период первоначального затопления чеков, и чтобы график в целом был максимально ровным и плотным. Вводя в графики КПД системы, получают значения гидромодуля брутто, используемые для составления графика водопотребления оросительной системы в целом (рисунок 2). Для проекта рисовой системы существенное значение имеют максимальная ордината гидромодуля риса в период первоначального затопления, по которой определяют пропускную способность оросительных каналов.

Гидромодуль рисового севооборота определяется по зависимости:

![]() ,

(12)

,

(12)

где ![]() -

ордината гидромодуля рисового севооборота;

-

ордината гидромодуля рисового севооборота;

![]() - доля риса в

севообороте;

- доля риса в

севообороте;

![]() - ордината

гидромодуля риса;

- ордината

гидромодуля риса;

- доля сопутствующих культур в рисовом севообороте;

![]() - ордината

гидромодуля сопутствующих рису культур.

- ордината

гидромодуля сопутствующих рису культур.

Лекция 7

7 Способы и техника орошения сельскохозяйственных культур

7.1 Характеристика способов орошения

В зависимости от природно-климатических, рельефных, организационно-хозяйственных, гидрогеологических условий, агробиологических особенностей сельскохозяйственных культур выбирается способ орошения. По характеру распределения воды на поле способы орошения делятся: поверхностное орошение, дождевание, внутрипочвенное орошение, капельное орошение, лиманное орошение и паводковое орошение.

По характеру поступления воды в почву все способы орошения делятся на три основные группы - оросительная вода поступает: через поверхности - это самотечные поливы по длинным и тупым бороздам, капельное орошение; через всю поверхность орошаемого поля - полив затоплением, дождевание, лиманное и паводковое орошение; к корневой системе растений из-под почвы - внутрипочвенное орошение.

По величине напора все способы орошения в убывающем порядке располагаются: дождевание (максимальный напор), внутрипочвенное, капельное, затопление и самотечное (минимальный напор).

По величине расхода - затопление (максимальный расход), дождевание самотечное, внутрипочвенное и капельное (требуется минимальный расход).

Основные требования к способам орошения

Принятые способы орошения должны создавать и поддерживать оптимальный водный и связанный с ним пищевой и солевой режимы для растений, обеспечивать высокую производительность труда на поливе, беспрепятственную работу всех механизмов, работающих на орошаемых землях, а также и автоматизацию, высокие и устойчивые урожай сельскохозяйственных культур; повышение плодородия почвы и благоприятное мелиоративное состояние орошаемых земель, не допускать ирригационную эрозию и иметь высокий коэффициент использования оросительной воды.

Ни один из перечисленных способов орошения не может считаться универсальным и пригодным для всех условий. Наиболее эффективный выбирается на основании анализа конкретных условий земельного массива.

Выбор способа орошения

При выборе способа орошения учитывается характер возделываемых сельскохозяйственных культур и условия их обработки (пропашные требуют междурядной обработки в течение сезона, узкорядные - нет, рис возделывается при затоплении), рельеф местности и уклон (на больших уклонах нельзя проектировать полив затоплением), гидрогеологические условия - глубину залегания грунтовых вод и степень их минерализации, организационно-хозяйственные условия - в малонаселенных районах лучше проектировать полив затоплением, дождевание, поскольку поверхностные поливы по бороздам и полосам трудоемкие и некому будет их производить.

Рекомендуется проектировать самотечный полив по длинным бороздам на местности, имеющей уклон 0,002 - 0,02 при глубине залегания грунтовых вод более 3 метров от дневной поверхности; затопление - на слабоводопроницаемых почвах при уклонах местности менее 0.001; капельное орошение - на легких средних почвах при наличии чистой оросительной воды; внутрипочвенное орошение - на тяжелых почвах при глубине залегания грунтовых вод более 3 метров от дневной поверхности земли; лиманное орошение при уклонах местности до 0,005 - на пологих склонах, водораздельных равнинах, а также на пойменных и надпойменных террасах.