- •Мелиорация земель

- •Предисловие

- •Лекция 1

- •1 Мелиорации земель, определения, классификация,

- •Мелиорации земель, их определения

- •1.2 Необходимость и задачи мелиорации земель

- •2 Общие сведения о ВодныХ мелиорациЯх земель

- •2.1 Определение и классификация водных мелиораций

- •2.2 Потребность в водных мелиорациях

- •2.3 Мелиоративная система

- •3 ОроСительная система

- •3.1 Оросительные системы и их основные элементы

- •3.2 Технические схемы орошения

- •4 Режимы орошения сельскохозяйственных культур

- •4.1 Поливной режим сельскохозяйственных культур

- •4.2 Оросительные нормы

- •4.3 Поливные нормы, число и сроки поливов

- •5 Водопотребление оросительной системы

- •5.1 График водоподачи на севооборот

- •5.2 График гидромодуля системы и гидромодульное районирование территории

- •6 Особенности ВодопотреблениЯ рисовых оросительных систем

- •6.1 Водный режим риса

- •6.2 Оросительная норма и гидромодуль риса

- •6.3 Режим орошения сопутствующих культур

- •7 Способы и техника орошения сельскохозяйственных культур

- •7.1 Характеристика способов орошения

- •7.2 Динамика поглощения воды почвой

- •Расчет элементов техники полива по проточным бороздам и полосам

- •7.4 Полив затоплением

- •Для влагозарядковых поливов. Лекция 8

- •8 Орошение дождеванием

- •8.1 Общие сведения

- •8.2 Элементы техники полива дождеванием

- •8.3 Дождевальные насадки и аппараты

- •8.4 Классификация дождевальных устройств

- •9 Орошение короткоструйными дождевальными устройствами

- •Техническая характеристика дождевальных машин “Кубань”

- •Техническая характеристика мдэ «Кубань-лк-1»

- •10 Орошение среднеструйныМи дождевальнЫми устройствАми

- •10.1 Дождевальные машины с перемещением по кругу

- •10.2 Дождевальные машины позиционного действия с фронтальным перемещением

- •10.3 Комплекты передвижного дождевального оборудования

- •11 Орошение дальнеструйныМи дождевальныМи устройствАми

- •11.1 Дождевальные машины, шлейфы

- •11.2 Определение производительности дождевальной техники

- •11.3 Стационарные и сезонно-стационарные дождевальные системы

- •11.4 Оценка и пути совершенствования дождевальной техники

- •12 Проектирование оросительной сети при поливе по

- •12.1 Полив по длинным бороздам и полосам с использованием шлангов

- •12.2 Полив из временной оросительной сети в земляном русле

- •13 Механизация поверхностного полива

- •13.1 Орошение с применением поливных машин и специального оборудования

- •13.2 Стационарные системы для полива по бороздам

- •14 Рисовые оросительные системы

- •14.1 Конструкции рисовых оросительных систем

- •14.2 Направления совершенствования и новые конструкции рисовых систем

- •15 Проектирование магистрального и межхозяйственных каналов

- •15.1 Состав и назначение проводящей сети

- •15.2 Магистральный канал

- •15.3 Рабочая часть магистрального канала

- •16 Расчетные расходы оросительных и

- •16.1 Определение расходов для постоянной и периодически действующей оросительной сети в увязке со способами и техникой полива

- •16.2 Водосборно-сбросная сеть

- •17 Проектирование противофильтрационных

- •17.1 Основные виды потерь воды в каналах и их

- •17.2 Коэффициенты полезного действия

- •17.3 Проектирование противофильтрационных экранов и одежд на каналах

- •18 Конструкции оросительных каналов

- •18.1 Основные требования, предъявляемые к поперечному сечению оросительных каналов

- •18.2 Определение параметров поперечного сечения каналов

- •19 Вертикальное сопряжение оросительных каналов

- •19.1 Увязка уровней воды в каналах

- •19.2 Продольные профили

- •19.3 Особенности проектирования оросительной сети на просадочных землях

- •19.4 Сооружения на открытой оросительной сети и лотковых каналах

- •20 Закрытая и комбинированная оросительная сеть

- •20.1 Трубчатая оросительная сеть

- •20.2 Типы трубчатых оросительных систем

- •20. 3 Комбинированная оросительная сеть

- •20.4 Расчетные расходы трубопроводов и параметры сети

- •20.5 Продольные профили по трассе трубопроводов

- •20.6 Гидротехнические сооружения на трубчатой сети

- •21 Нетрадиционные способы орошения

- •21.1 Внутрипочвенное орошение (впо)

- •21.1.1 Общая характеристика систем впо

- •21.1.2 Режим орошения сельскохозяйственных культур при впо.

- •21.1.3 Состав системы впо

- •21.1.4 Расчет увлажнителей

- •21.2 Капельное орошение

- •21.2.1 Общая характеристика систем капельного орошения

- •21.2.2 Режим орошения сельскохозяйственных культур при капельном орошении

- •21.2.3 Состав системы и технология капельного орошения

- •22 Синхронное импульсное дождевание.

- •22.1 Синхронное импульсное дождевание

- •22.2 Аэрозольное орошение

- •Учебно-методическое издание

- •Мелиорация земель

6 Особенности ВодопотреблениЯ рисовых оросительных систем

6.1 Водный режим риса

Наиболее распространенными являются два типа режима орошения риса, устанавливаемые в соответствии с фенологическими фазами его развития:

- постоянное затопление, при котором слой воды на поле поддерживают от посева до созревания, маневрируя слоем в соответствии с фазами развития риса;

- ускоренное затопление, при котором слой воды на поле в отдельные фазы роста и развития растений риса не создают.

При этих режимах возделывается более 90 % риса в мире. Выбор типа водного режима зависит от степени засоленности почвы, способов борьбы с сорной растительностью и других факторов.

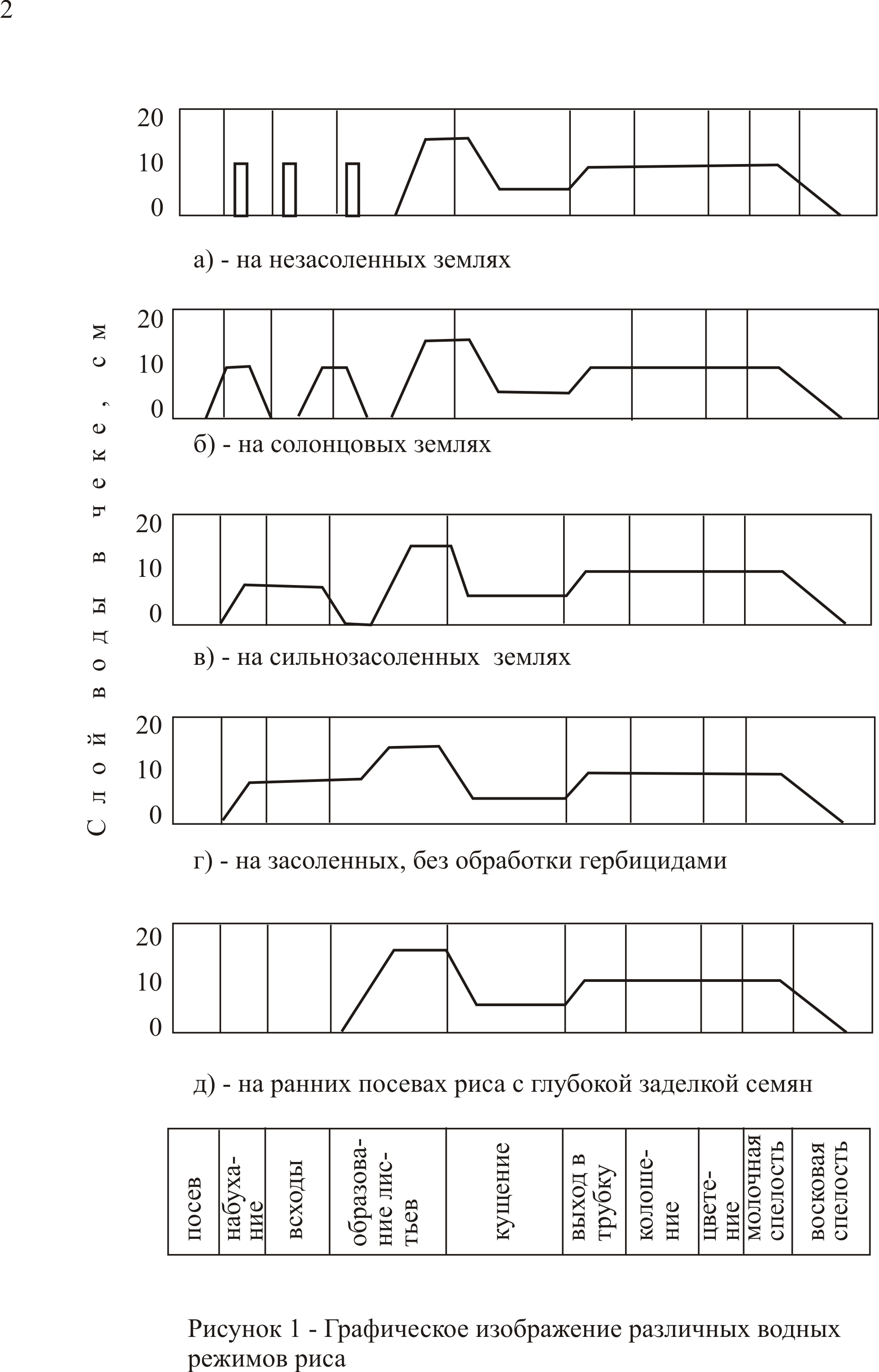

В настоящее время водный режим с постоянным затоплением применяют только на сильнозасоленных землях. Затопление сразу после посева, уничтожая сорняки вызывает изреживание всходов риса. Укороченное затопление наиболее полно отвечает физиологическим особенностям риса, учитывая не только биологические особенности риса, но и возможность борьбы с сорняками при помощи селективных гербицидов. Графическое изображение различных водных режимов показано на рисунке 1.

Высевают рис сеялкой на глубину 1-2 см. До всходов дают 2-3 полива, а после всходов по мере роста риса слой воды увеличивают до 25 см. К началу кущения слой воды снижают до 5 см. Затем слой воды после кущения повышают до 12-15 см, поддерживая до фазы молочной спелости, после чего подачу воды в чеки прекращают, а к фазе восковой спелости воду из чеков полностью сбрасывают, чтобы почва просохла ко времени уборки риса комбайнами.

На засоленных почвах в рисовых чеках создают проточность, т.е. часть воды непрерывно или периодически сбрасывают и тем самым регулируют солевой режим почвы.

Таким образом, при затоплении, маневрируя слоем воды, регулируют водный, тепловой и солевой режимы почвы, создавая благоприятные условия для развития риса.

Поливной сезон делят на 2 периода - первоначального затопления и поддержания слоя затопления.

Первоначальное затопление рисовых карт производят не позже, чем за 3-4 суток до начала посева и при посеве в сухую почву - сразу же после посева, при этом оно должно быть закончено не позже, чем на третьи сутки. В последнем случае продолжительность периода первоначального затопления рисовых посевов в целом по хозяйству должна составлять не более 20 суток (при оптимальной продолжительности 12-16 суток).

В период поддержания слоя затопления водный режим, сроки прохождения фенологических фаз и их продолжительность зависят от сорта риса, агротехники и конкретных климатических условий. Их принимают по рекомендациям научно-исследовательских организаций с учетом опыта возделывания риса в существующих хозяйствах, находящихся в аналогичных условиях.

6.2 Оросительная норма и гидромодуль риса

Оросительная норма риса зависит от продолжительности вегетации применяемых сортов и от климатических, почвенно-мелиоративных и гидрогеологических условий.

Величина оросительной

нормы

![]() ,

мм или м3/га, определяется

уравнением водного баланса рисовой

карты:

,

мм или м3/га, определяется

уравнением водного баланса рисовой

карты:

![]() ,

(1)

,

(1)

где ![]() -

испарение с водной поверхности чеков,

мм или м3/га;

-

испарение с водной поверхности чеков,

мм или м3/га;

![]() - транспирация

растениями риса, мм или м3/га;

- транспирация

растениями риса, мм или м3/га;

- осадки за вегетационный период, мм или м3/га. (Учитывают только для районов Дальнего Востока по году 75 % вероятности превышения при коэффициенте их использования 0,3-0,5);

![]() - количество воды,

затрачиваемое на насыщение почвогрунта,

мм или м3/га;

- количество воды,

затрачиваемое на насыщение почвогрунта,

мм или м3/га;

![]() -

количество воды на вертикальную

фильтрацию в глубь почвы, мм или

м3/га;

-

количество воды на вертикальную

фильтрацию в глубь почвы, мм или

м3/га;

![]() -

количество воды на фильтрационный отток

в водоотводящую сеть и под соседние

неорошаемые территории, мм или

м3/га;

-

количество воды на фильтрационный отток

в водоотводящую сеть и под соседние

неорошаемые территории, мм или

м3/га;

![]() -

количество воды на создание проточности,

мм или м3/га;

-

количество воды на создание проточности,

мм или м3/га;

![]() -

количество воды, планируемое на частичные

сбросы во время кущения, при подкормке,

при осенней подсушке, мм или м3/га;

-

количество воды, планируемое на частичные

сбросы во время кущения, при подкормке,

при осенней подсушке, мм или м3/га;

![]() - количество воды

на неплановые сбросы, вызываемые

неисправностью оросительной сети и

сооружений, мм или м3/га.

- количество воды

на неплановые сбросы, вызываемые

неисправностью оросительной сети и

сооружений, мм или м3/га.

Создание слоя затопления в отдельную статью расходной части водного баланса не выделяют - сработка этого слоя происходит за счет испарения и транспирации, фильтрации, поверхностных сбросов, учтенных другими расходными статьями.

В формуле скобками выделены три составляющие оросительной нормы: климатическое (испарение, транспирация и эффективные осадки), гидрологическое (насыщение почвогрунта, вертикальная фильтрация и горизонтальный отток) и технологическое (проточности и сбросы).

Климатическая часть определяется географическим положением местности. Транспирация - это полезная статья расхода воды и регулированию не подлежит, так как с ее увеличением растет урожай, а испарение можно уменьшить на 60-80 % искусственными приемами, например, покрыв поверхность воды тонкой пленкой определенного органического состава (высшими спиртами, моноксиэтиленовым докозаполовым эфиром и др.).

На рисовых системах, имеющих протяженные тракты водоподачи, не всегда возможно оперативно прекратить подачу воды при начавшихся осадках. Решение задачи полного использования осадков позволило бы сократить оросительную норму на 10-20 %.

Гидрологическая часть зависит от природных условий орошаемого массива. Объем насыщения почвогрунта определяется мощностью промачиваемого слоя (расстояния до водоупора или уровня грунтовых вод) и его скважностью. Уменьшить фильтрацию можно, прикатав поверхность чека перед затоплением и уменьшив разницу отметок соседних чеков (террасность).

Технологическая часть оросительной нормы в основном зависит от уровня технической культуры хозяйства и наиболее доступна для регулирования. В целях экономного и продуктивного использования оросительной воды рекомендуется заменить водный режим с постоянной проточностью на режим с трех-, четырехкратным полным обменом воды на чеках.

Фактические средние значения оросительных норм в различных зонах рисосеяния Российской Федерации изменяются от 10 до 25 тыс. м3/га.

В технических и

рабочих проектах составляющие оросительной

нормы риса определяются следующим

образом: величину первоначального

насыщения

![]() ,

мм или м3/га,

для проектных условий при глубине

залегания грунтовых вод 1-3 м определяют

по формуле:

,

мм или м3/га,

для проектных условий при глубине

залегания грунтовых вод 1-3 м определяют

по формуле:

![]() , (2)

, (2)

где

![]() -

толщина слоя почвогрунта от поверхности

до среднего уровня грунтовых вод перед

поливом или до водоупора, м;

-

толщина слоя почвогрунта от поверхности

до среднего уровня грунтовых вод перед

поливом или до водоупора, м;

![]() -

средняя скважность (пористость) слоя

почвогрунта, % (обычно 35-50 %);

-

средняя скважность (пористость) слоя

почвогрунта, % (обычно 35-50 %);

![]() –

коэффициент,

учитывающий предполивную влажность

слоя почвогрунта, (обычно 0,25 - 0,3).

–

коэффициент,

учитывающий предполивную влажность

слоя почвогрунта, (обычно 0,25 - 0,3).

Величину транспирации, испарения, боковой и вертикальной фильтрации принимают по данным научно-исследовательских организаций; величину фильтрации рекомендуется также определять моделированием либо по формулам, соответствующим конкретным гидрогеологическим условиям. Если потери на фильтрацию превышают 10 тыс.м3/га в год, рисовые системы проектировать не рекомендуется.

Величину проточности

![]() ,

мм или м3/га, принимают

в % от водоподачи:

,

мм или м3/га, принимают

в % от водоподачи:

![]() (3)

(3)

0 - 10 % - на слабозасоленных почвогрунтах;

10 - 20 % - на засоленных средних и легких почвогрунтах;

20 - 30 % - на засоленных тяжелых грунтах.

Величину поверхностных

сбросов

![]() ,

мм или м3/га,

определяют по формуле:

,

мм или м3/га,

определяют по формуле:

h![]() , (4)

, (4)

где

![]() - число сбросов за поливной период;

- число сбросов за поливной период;

![]() - средневзвешенная

глубина сбрасываемого слоя воды, см.

- средневзвешенная

глубина сбрасываемого слоя воды, см.

Величину неплановых технических потерь , мм или м3/га, определяют в % от водоподачи:

![]() ,

(5)

,

(5)

Расчеты для построения графика гидромодуля риса сводят в таблицу (таблица 1). В случае отсутствия необходимых для расчета конкретных рекомендаций и данных научно-исследовательских организаций сроки прохождения фенологических фаз риса и их продолжительность принимают по зональным агроклиматическим справочникам, а величину испарения и транспирации - по расчетным периодам по формуле:

![]() , (6)

, (6)

где

![]() - величина

испарения и транспирации за расчетный

период (фенологическую фазу), мм или

м3/га;

- величина

испарения и транспирации за расчетный

период (фенологическую фазу), мм или

м3/га;

![]() -

испарение с открытой водной поверхности

за расчетный период в мм, принимается

по данным зональных агроклиматических

справочников;

-

испарение с открытой водной поверхности

за расчетный период в мм, принимается

по данным зональных агроклиматических

справочников;

![]() -

коэффициент,

показывающий во сколько раз испарение

и транспирация с поверхности мелких

водоемов, покрытых водолюбивой

растительностью, превышает испарение

с открытой водной поверхности.

-

коэффициент,

показывающий во сколько раз испарение

и транспирация с поверхности мелких

водоемов, покрытых водолюбивой

растительностью, превышает испарение

с открытой водной поверхности.

Расчет в таблице 1 выполнен для территории, сложенной засоленными грунтами - средними суглинками, имеющими скважность 40-44 % и коэффициент фильтрации 0,2 - 0,3 м/сутки.

Минерализованные безотточные грунтовые воды в проектных условиях будут залегать на глубине 2 - 2,3 м от поверхности.

Сроки прохождения и продолжительность фенологических фаз и режим затопления рисового поля приняты по данным ВНИИ риса и Калмыцкой ОМС. При этом режим орошения не предусматривает применение гербицида.

Первоначальное насыщение почвогрунта , мм или м3/га, определено по формуле:

![]() ,

,

![]() м3/га

м3/га

где

- средняя толщина слоя почвогрунта,

подлежащего насыщению, равна

![]() м;

м;

![]() - среднее

значение скважности

- среднее

значение скважности

![]() %;

%;

![]() - коэффициент

учитывающий влажность почвы,

=

0,3.

- коэффициент

учитывающий влажность почвы,

=

0,3.

Таблица 1 - Режим орошения риса и значения ординат гидромодуля

Фенологичес-кие периоды развития риса |

Про-должи-тель- |

Режим орошения риса - динамика слоя затопления |

Составляющие оросительной нормы, м3/га |

|||||

|

ность пери-ода, сутки |

глубина слоя в начале периода то же, в конце периода, см |

объем в нача- ле периода то же, в конце периода, м3/га |

насыще-ние почво-грунта (на глубину 1-3 м) |

сброс |

испаре-ние и транспи-рация |

верти-кальная филь-трация |

проточ-ность |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

2 - Всходы-кущение 31.05-20.06

3 - Кущение-трубкование 21.06-05.07

4 - Трубкование-колоше-ние 06.07-29.07

5 - Колоше-ние-цветение 29.-03.08

6 - Цветение-молочная спелость 04.08-21.08

7 - Молочная спелость-воск. спел. 22.08-06.09

8 - Восковая спелость-полная спелость

9 - Всего |

16

21

15

23

6

18

16

115 |

10 0

20 15

15 5

5 15

15 15

15 0

0 0

0 0

|

1000 0

2000 1500

1500 500

500 1500

1500 1500

1500 0

0 0

0 0

0 |

2700

-

-

-

-

-

-

-

2700 |

600

-

600

-

-

600

-

-

1800 |

1300

1900

1300

2500

600

1100

-

-

8700 |

-

750

500

850

200

700

-

-

3000 |

-

-

-

-

-

-

-

-

- |

Продолжение таблицы 1

Фенологичес-кие периоды развития риса |

Составляющие оросительной нормы,

м3/га |

Водоподача |

Дренажно-сбросной сток |

|||||

и их календарные сроки |

проточ-ность |

техни-ческие потери |

всего |

в т. ч. исполь-зуется слой, накоплен-ный в преды-дущий период |

объём,

м3/га |

гидро-модуль,

л/сга |

объём,

м3/га |

гидро-модуль,

л/сга |

1 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

1 - Прораста- ние-всходы 15.05-30.05

2 - Всходы-кущение 31.05-20.06

3 - Кущение-трубкование 21.06-05.07

4 - Трубкование-колоше-ние 06.07-29.07

5 - Колоше-ние-цветение 29.-03.08

6 - Цветение-молочная спелость 04.08-21.08

7 - Молочная спелость-воск. спел. 22.08-06.09

8 - Восковая спелость-полная спелость

9 - Всего |

-

1000

500

1200

300

-

-

-

300 |

200

350

250

400

100

200

-

-

1500 |

4800

5500

3650

6450

2700

2600

-

-

- |

-

-

1500

500

1500

1500

-

-

- |

4800

5500

2150

5950

1200

1100

-

-

20700 |

3,5

3,0

1,7

3,0

2,3

0,7

-

-

- |

800

2100

1850

2450

600

1500

-

-

9300 |

0,6

1,2

1,4

1,2

1,2

1,0

-

-

- |

Величина сбросов (колонка 6 в таблице 1) в периоды «прорастание - всходы» и «кущение - трубкование» принята в размере 60 %, а в период «цветение - молочная спелость» - в размере 40 % от объема слоя воды, подлежащего сработке, исходя из реальных хозяйственных возможностей регулирования водоподачи и сброса, а также необходимости в первые два периода обеспечить смену воды в чеках в связи с возможной ее минерализацией за счет растворения в ней солей, содержащихся в почве:

![]() м3/га,

м3/га,

![]() м3/га.

м3/га.

Величины испарения и транспирации принимаются по данным научно-исследовательских организаций.

Величина боковой фильтрации в поливной период принимается по рекомендациям научно-исследовательских институтов.

Вертикальная фильтрация в связи с безотточностью грунтовых вод отсутствует.

Суммарный объем

воды для создания проточности или

периодической смены воды в чеках (с

целью освежения и в связи с засоленностью

почвенного покрова) принят в размере

25% от

![]() и

разбит по периодам пропорционально их

продолжительности. При этом проточность

будет поддерживаться только от второго

до пятого периода включительно.

и

разбит по периодам пропорционально их

продолжительности. При этом проточность

будет поддерживаться только от второго

до пятого периода включительно.

Суммарный объем

технических потерь принят в размере 10

% от

![]() и

разбит по периодам также пропорционально

их продолжительности в течение всего

поливного сезона.

и

разбит по периодам также пропорционально

их продолжительности в течение всего

поливного сезона.

В первый период

(прорастание - всходы) после насыщения

почвогрунта и создания на чеке слоя 10

см водоподача прекращается. Боковая

фильтрация в этот период фактически

отсутствует. Поверхностный сброс в этот

период 600 м3/га.

Величина испарения и транспирации (в

этот период только испарения) - 1300 м3/га.

Частично испарение и транспирация будут

происходить за счет слоя на чеке (1000-600

= 400 м3/га).

Следовательно, объем водоподачи в этот

период

![]() ,

мм или в м3/га,

определяется по зависимости:

,

мм или в м3/га,

определяется по зависимости:

![]() (7)

(7)

и составит:

насыщение грунта - 2700

сброс - 600

испарение и транспирация - 1300

технические потери - 200

Итого - 4800

Объём дренажно-сбросного

стока, поступающего в водоотводящую

сеть

![]() ,

мм или м3/га,

определяется по зависимости:

,

мм или м3/га,

определяется по зависимости:

![]() ,

(8)

,

(8)

и составит:

сброс - 600

технические потери - 200

Итого - 800

В начале второго

периода (сходы - кущение) на 50 % площади

чека (т.е. на чеках, занятых рисом 2 года)

создается слой 25 см для борьбы с просянкой,

а на 50 % площади (т.е. на остальных чеках)

создается слой 15 см. В среднем в начале

периода на всей площади рисовых чеков

толщину слоя можно считать равной 20 см.

К концу периода на всех чеках толщина

слоя должна составить 15 см. Следовательно,

из![]() поданного в начале периода объема для

затопления 2000 м3/га,

500 м3/га

к концу периода может быть израсходовано

на испарение и транспирацию и боковую

фильтрацию при соответствующем снижении

объема водоподачи.

поданного в начале периода объема для

затопления 2000 м3/га,

500 м3/га

к концу периода может быть израсходовано

на испарение и транспирацию и боковую

фильтрацию при соответствующем снижении

объема водоподачи.

![]() ,(9)

,(9)

где

![]() -

слой воды на чеке в конце рассматриваемого

периода, мм;

-

слой воды на чеке в конце рассматриваемого

периода, мм;

![]() - слой воды на чеке,

накопленный в предыдущий период, мм.

- слой воды на чеке,

накопленный в предыдущий период, мм.

Объем

водоподачи в этот период![]() ,

м3/га,

будет слагаться из:

,

м3/га,

будет слагаться из:

создания слоя на конец периода - 1500

испарения и транспирации - 1900

боковой фильтрации - 750

проточности - 1000

технических потерь - 350

Итого - 5500

Объем дренажно-сбросного стока, мм или м3/га, поступающего в водоотводную сеть, определится по зависимости:

![]() (10)

(10)

и составит:

боковая фильтрация - 750

проточность - 1000

технические потери - 350

Итого - 2100

Расчеты по определению величин водоподачи и дренажно-сбросного стока в остальные периоды аналогичны расчетам по двум описанным выше периодам.

Гидромодуль

![]() ,

л/с∙га, определяют

по поливным периодам:

,

л/с∙га, определяют

по поливным периодам:

![]() ,

(11)

,

(11)

где - гидромодуль i-того поливного периода, л/с∙га;

![]() -

объем водоподачи i

- того поливного периода, м3/га;

-

объем водоподачи i

- того поливного периода, м3/га;

![]() - продолжительность

i

- того периода,

сут.

- продолжительность

i

- того периода,

сут.

Аналогично рассчитывают гидромодуль сброса.

и

их календарные сроки

и

их календарные сроки

1

- Прораста-

ние-всходы 15.05-30.05

1

- Прораста-

ние-всходы 15.05-30.05