- •1. Сведения об авторе.

- •2. Цели и задачи изучения дисциплины.

- •2.1. Цели изучения дисциплины.

- •2.2. Задачи изучения дисциплины.

- •2.3. Сфера применения знаний, полученных по данной дисциплине.

- •3. Перечень основных тем и подтем дисциплины.

- •Тема 1 . Научная организация и нормирование труда, их роль в развитии экономики

- •Вопрос 1. Научная организация труда - понятие, элементы, задачи, направления.

- •Методические указания

- •Вопрос 2. Предмет курса «Организация труда персонала». Его связи с другими учебными дисциплинами.

- •Методические указания

- •Вопрос 3. Этапы становления научной организации труда как самостоятельной дисциплины.

- •Методические указания

- •Тема 2. Труд. Трудовой процесс и его составные части

- •Вопрос 1. Труд как важнейший социально-экономический процесс в жизнедеятельности человека. Виды труда и их характеристика.

- •Классификация видов труда

- •Методические указания

- •Вопрос 2. Экономические элементы трудовой деятельности.

- •Методические указания

- •Вопрос 3. Понятия, виды (типы) производственного, технологического и трудового процессов.

- •Методические указания

- •Тема 3. Исследование трудовых процессов и затрат рабочего времени

- •Вопрос 1. Введение в анализ трудовых процессов. Структура производственной операции и ее оптимизация.

- •Методические указания

- •Вопрос 2. Классификация и характеристика трудовых движений.

- •Методические указания

- •Вопрос 3. Классификация затрат рабочего времени.

- •Методические указания

- •Тема 4. Методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени

- •Вопрос 1. Классификация методов и способов изучения затрат рабочего времени.

- •Классификация методов изучения затрат рабочего времени

- •Методические указания

- •Вопрос 2. Хронометраж. Фотохронометраж.

- •Хронокарта

- •Наблюдательный лист

- •Нормативные значения коэффициентов устойчивости хроноряда

- •Методические указания

- •Вопрос 3. Фотография рабочего времени.

- •Методические указания

- •Наблюдательный лист индивидуальной фотографии рабочего времени (фрагмент)

- •Тема 5. Организация и обслуживание рабочих мест

- •Вопрос 1. Понятие и классификация рабочих мест.

- •Методические указания

- •Вопрос 2. Планировка рабочих мест.

- •Методические указания

- •Вопрос 3. Обслуживание рабочих мест.

- •Характеристика видов обслуживания рабочих мест

- •Методические указания

- •Тема 6. Нормирование труда

- •Вопрос 1. Сущность нормирования труда.

- •Методические указания

- •Вопрос 2. Нормы и нормативы труда.

- •Методические указания

- •Вопрос 3. Методы установления нормативных зависимостей и нормативные материалы[22].

- •План полного факторного эксперимента типа 23

- •Методические указания

- •Тема 7. Условия труда на предприятии. Режимы труда и отдыха

- •Вопрос 1. Сущность условий труда и охраны труда.

- •Методические указания

- •Вопрос 2. Характеристика условий труда[23].

- •Методические указания

- •Вопрос 3. Режимы труда и отдыха. Дисциплина труда.

- •Раздел V Трудового кодекса рф определяет виды и порядок предоставления времени отдыха:

- •Методические указания

- •Тема 8. Формы организации труда

- •Вопрос 1. Виды и границы разделения труда.

- •Методические указания

- •Вопрос 2. Сущность и формы кооперации труда.

- •Методические указания

- •Вопрос 3. Организация трудового коллектива.

- •1. Организационные признаки.

- •2. Технико-технологические признаки.

- •3. Экономические признаки.

- •Методические указания

- •Список литературы

План полного факторного эксперимента типа 23

№ опыта |

XI |

Х2 |

Х3 |

1 |

- |

- |

- |

2 |

+ |

- |

- |

3 |

- |

+ |

- |

4 |

+ |

+ |

- |

5 |

- |

- |

+ |

6 |

+ |

- |

+ |

7 |

- |

+ |

+ |

8 |

+ |

+ |

+ |

Эта таблица является планом полного факторного эксперимента типа 23. Отметим, что план для трех факторов включает два плана для двух факторов, причем в первом из них (первые четыре строки последней таблицы) третий фактор принимает минимальные значения, а во втором - максимальные.

Аналогично составляются планы для четырех и более факторов. Общее количество возможных опытов при n факторах составляет 2n. В теории планирования эксперимента разработаны приемы, позволяющие существенно уменьшить количество опытов по сравнению с их числом в полном факторном эксперименте.

Иногда требуется учитывать не только крайние, но и промежуточные значения факторов. Однако во всех случаях проведение многофакторного эксперимента (т. е. одновременного варьирования всех факторов) обеспечивает получение более достоверных результатов при меньшем числе опытов по сравнению с традиционным однофакторным экспериментом, при котором факторы варьируются последовательно.

Повышение точности и уменьшение числа опытов при многофакторном эксперименте достигаются за счет того, что каждый такой эксперимент можно условно рассматривать как п однофакторных. Важным преимуществом многофакторного эксперимента является также возможность учета взаимодействия факторов при установлении нормативной функции.

После составления плана эксперимента приступают к его реализации, т. е. к определению значений нормативной функции-при выбранных значениях факторов. Как уже отмечалось, это может быть осуществлено либо в результате анализа производственного процесса методами хронометража и фотографии рабочего времени с использованием соответствующих технических средств, либо с помощью нормативов, имеющих большую степень дифференциации элементов трудового процесса, чем разрабатываемые.

На основе полученной информации устанавливаются параметры нормативной функции. В практике нормирования труда чаще всего используются линейные и степенные зависимости:

![]() ,

(6)

,

(6)

![]() , (7)

, (7)

где bo, и bi — параметры эмпирических формул (коэффициенты регрессии).

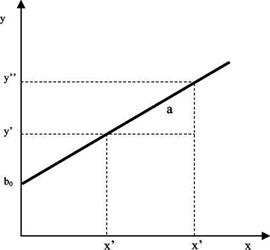

Для установления коэффициентов регрессии при однофакторной или двухфакторной линейной зависимости обычно используется графоаналитический метод. Его сущность рассмотрим с помощью рис. 11.

Рис. 11. Схема построения нормативной линии

Нормативная линия строится таким образом, чтобы алгебраическая сумма отклонений фактических значений времени выполнения элемента трудового процесса от нормативной линии, измеренных по оси ординат, была равна нулю. Для определения координат точек, через которые проводится нормативная линия, рассчитываются среднеарифметические значения фактора х и времени выполнения элемента трудового процесса y:

![]() , (8)

, (8)

![]() ,

(9)

,

(9)

Чтобы получить координаты других точек, значения фактора делят на две группы. В первую включаются значения xi меньшие Х., во вторую - большие Х. Таким же образом делятся на две группы значения времени выполнения элемента трудового процесса.

Для каждой группы находятся среднеарифметические значения х' и х" соответственно у' и у". Нормативная линия проводится через точки с координатами (х', у'), (х", у"). Тангенс угла наклона нормативной линии к оси абсцисс а, равный коэффициенту b при переменной х, рассчитывается по формуле:

![]() ,

(10)

,

(10)

Отрезок оси ординат от ее начала до точки пересечения с нормативной линией равен параметру bo в уравнении нормативной линии. Если масштабы шкал неодинаковы, величины b необходимо скорректировать на коэффициент, учитывающий соотношение масштабов.

Таким образом, зависимость между фактором и временем выполнения трудового процесса устанавливается из графика нормативной линии.

При нелинейном характере зависимости времени от фактора построение нормативной линии может осуществляться в системе координат с логарифмическими шкалами.

Достоинствами графоаналитического метода являются его наглядность и простота. Однако этот метод не учитывает взаимосвязь факторов, влияющих на необходимые затраты труда, и в целом не обеспечивает достаточно строгого обоснования нормативной зависимости.

Для установления параметров многофакторной зависимости целесообразно применить корреляционно-регрессионный анализ. Методика его проведения подробно изложена в руководствах по математической статистике. Поэтому мы ограничимся только общей схемой расчетов.

1. При отборе факторов, влияющих на необходимые затраты труда, прежде всего должны быть исключены те, которые связаны между собой зависимостью, близкой к функциональной. Наличие такой зависимости определяется по величине парных коэффициентов корреляции rij , измеряющих тесноту связи между каждой парой факторов Xi, и Xj. Окончательный отбор существенно влияющих факторов производится в процессе построения различных вариантов уравнения регрессии.

2. Коэффициенты регрессии определяются в результате решения системы линейных уравнений, составленной на основе метода наименьших квадратов. Его сущность заключается в нахождении таких коэффициентов регрессии, при которых сумма квадратов отклонений фактических значений времени выполнения элемента трудового процесса от расчетных, получаемых при подстановке в искомое уравнение регрессии, была бы минимальной.

3. Оценка адекватности уравнения регрессии осуществляется с помощью критерия Фишера:

![]() ,

(11)

,

(11)

где σ² - общая дисперсия результатов наблюдений; σ²ост - остаточная дисперсия результатов наблюдений.

Расчетное значение критерия Фишера сравнивается с табличным. Если расчетное значение не меньше табличного, то уравнение регрессии считается адекватным, т. е. достаточно точно выражающим зависимость времени выполнения элементов трудового процесса от влияющих факторов. В противном случае необходимо изменить вид нормативной функции.

4. Оценка существенности влияния качественных факторов производится с помощью дисперсионного анализа. Цель анализа состоит, прежде всего, в проверке однородности результатов эксперимента на основе сравнения групповой и общей дисперсий по критерию Бартлета. Если анализируемая совокупность однородна, то затем по критерию Фишера устанавливается существенность влияния качественных факторов на величину нормативных затрат труда.

5. Оценка существенности влияния количественных факторов включает определение: t- критерия для коэффициентов регрессии, коэффициента множественной корреляции, остаточной дисперсии, средней относительной ошибки аппроксимации. Эти характеристики устанавливаются для различных видов зависимостей и разного состава факторов, что позволяет на основе статистических критериев выбрать наиболее обоснованную нормативную зависимость.

После выбора этой зависимости рассчитываются доверительные интервалы для коэффициентов регрессии и значений нормативной функции, которая может быть представлена в виде формулы или таблицы нормативов.

При проектировании рабочих мест и других элементов организации труда используются следующие основные виды нормативных материалов:

эргономические характеристики работающих;

строительные нормы и правила;

технологические нормативы;

этические нормы и правила;

нормативы времени на элементы трудовых процессов;

директивные документы по условиям труда.

Эргономические характеристики делятся на статистические и динамические. Первые определяют размеры тела человека (рост, длины конечностей, размах рук и т. д.), вторые - степень подвижности рабочих органов человека (углы наклона корпуса, степень досягаемости предметов для рук и т. п.). Указанные характеристики используются для проектирования технологического оборудования и оснащения рабочих мест.

Строительные нормы и правила используются при планировке рабочих мест. Эти нормативные материалы определяют, в частности, расстояния между станками, величину проходов и проездов, расположение подъемно-транспортных средств.

Технологические нормативы определяют порядок ведения технологических процессов. Эти нормативы особенно важны в аппаратурных производствах. Соблюдение этих нормативов является основной предпосылкой обеспечения безопасности труда.

Этические нормы и правила определяют формы взаимоотношений сотрудников предприятия. В последние годы на многих предприятиях действуют корпоративные кодексы и другие документы по деловой этике.

Нормативы времени используются при проектировании трудовых процессов и расчета норм времени.

Директивные документы по санитарно-гигиеническим условиям труда определяют допустимые параметры производственной среды в рабочих помещениях. В частности, разработаны стандарты, регламентирующие температуру и состав воздуха для различных категорий работ. Легкие физические работы характеризуются энергозатратами до 172 Дж/с, к таким работам относятся трудовые процессы в точном приборостроении и машиностроении; физические работы средней тяжести с энергозатратами 172-293 Дж/с (150 = = 250 ккал/ч) в механосборочных, механизированных литейных, прокатных, термических цехах и т. п.; тяжелые физические работы с энергозатратами более 293 Дж/с, к которым относятся работы, связанные с систематическим физическим напряжением и переносом значительных (более 10 кг) тяжестей в кузнечных цехах.

Многие производства сопровождаются выделением вредных веществ. По степени воздействия на организм человека ГОСТ 12.1 -007-76 выделяет четыре класса опасности:

1) вещества чрезвычайно опасные (это ртуть металлическая, свинец и его неорганические соединения и др.);

2) вещества высокоопасные (например, кислота серная и соляная, хлор, щелочи);

3) вещества умеренно опасные (к ним среди прочих относится спирт метиловый и содакальцинированная);

4) вещества малоопасные (ацетон и оксид углерода причисляют к этому классу).

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК вредных веществ, указанных в ГОСТ 12.1.005-76. Это концентрации, которые при ежедневной 8-часовой (кроме выходных дней) работе или другой продолжительности (но не более 41 часа в неделю) в течение всего рабочего стажа не вызывают заболеваний или отклонений в состоянии здоровья. Стандарт устанавливает ПДК для веществ более чем 700 видов.

Одним из важнейших аспектов условий труда является защита от шума. Человек воспринимает звуки, имеющие частоту от 16—20 до 20 000 Гц, ниже 20 Гц - область инфразвуков, выше 20 000 Гц - область ультразвуков. Шум является сопутствующим фактором почти всех цехов машиностроительного производства. Наиболее «шумным» оборудованием являются пневматические рубильные молотки, клепальные прессы и автоматы, строгальные, долбежные, шлифовальные, сверлильные, карусельные станки и др.

Неблагоприятное действие шума зависит от его интенсивности, длительности, спектрального состава, сопутствующих вредных факторов и исходного функционального состояния организма, подвергающегося шумовому влиянию. Интенсивный шум отрицательно действует на весь организм человека. Нормируемые параметры шума на рабочих местах определены ГОСТ 12.1.003083. Стандарт устанавливает классификацию шумов, допустимые уровни шума на рабочих местах, общие требования к шумовым характеристикам машин, механизмов и другого оборудования и к защите от шума.

Более тесно мы столкнемся с нормативными материалами по труду в следующей главе, ведь именно нормативные материалы ложатся в основу создания условий труда на предприятии.