- •Содержание

- •1. Комплексные соединения

- •Часть вторая. Неорганическая химия лекция 1 комплексные соединения

- •1) Комплексообразователь – центральный атом,

- •2) Лиганды – частицы координированные вокруг комплексообразователя,

- •3) Частицы нейтрализующие заряд комплексного иона. Если заряд комплексного иона равен нулю, то он соответственно состоит только из комплексообразователя и лигандов.

- •Лекция 2 s-элементы

- •1 Общая характеристика s-элементов первой и второй групп

- •Лекция 3 свойства воды

- •1 Строение молекулы воды

- •2 Физические свойства воды

- •3 Химические свойства воды

- •4 Жесткость воды

- •Лекция 4 р-элементы III группы

- •1 Общая характеристика

- •Лекция 5 р-Элементы IV группы

- •1 Общая характеристика

- •2.Углерод образует ряд аллотропных модификаций, из которых наиболее известны алмаз и графит.

- •Вопросы для самоподготовки:

- •Лекция 6 р-Элементы V группы

- •1 Общая характеристика

- •1) Фосфористая(н3ро3) – двухосновная,

- •2) Фосфорноватистая(н3ро2) – одноосновная.

- •Вопросы для самоподготовки:

- •Лекция 7 р-Элементы VI группы

- •Вопросы для самоподготовки:

- •Лекция 8 р-Элементы VII и VII групп

- •1 Общая характеристика

- •2 Химические свойства

- •3 Кислоты

- •4 Общая характеристика р-Элементов VIII группы

- •Вопросы для самоподготовки:

- •Лекция 9 d-металлы I группы

- •1 Общая характеристика d-элементов

- •2 Общая характеристика d-металлов I группы

- •3 Химические свойства

- •Вопросы для самоподготовки:

- •Лекция 10 d-металлы II группы

- •1 Общая характеристика

- •Вопросы для самоподготовки:

- •Лекция 11 d-металлы III группы

- •1 Общая характеристика

- •2 Свойства и применение в технике

- •Лекция 12 d-металлы IV группы

- •1 Общая характеристика

- •Вопросы для самоподготовки:

- •Лекция 13 d-металлы V группы

- •1 Общая характеристика

- •Вопросы для самоподготовки:

- •Лекция 14 d-металлы VI группы

- •1 Общая характеристика

- •Вопросы для самоподготовки:

- •Лекция 15 d-металлы VII группы

- •1 Общая характеристика

- •Лекция № 16 d-металлы VIII группы

- •1 Общая характеристика элементы триады железа

- •3 Платиновые металлы

- •Вопросы для самоподготовки:

- •Дополнительный материал:

- •1 Полимеры

- •21.1 Классификации полимеров

- •21.2 Полимеризационные полимеры

- •21.3 Поликонденсационные полимеры

- •21.4 Структура и состояние полимеров

- •2 Рабочие вещества низкотемпературной техники

- •2.2 Хладагенты органического происхождения

- •Список использованных источников

- •Вопросы к экзамену

- •1. Вопрос (свойства элементов)

- •2 Вопрос (химические реакции)

- •3 Вопрос (типовые задачи)

- •1. Комплексные соединения

- •1) Комплексные соединения.

- •Вычислите жёсткость воды зная, что в 600 л её содержится 65,7 г гидрокарбоната магния и 61,2 г сульфата калия.9

- •Контрольные задачи

21.3 Поликонденсационные полимеры

Поликонденсация – реакция образования полимера за счет отщепления от молекул мономеров низкомолекулярных веществ.

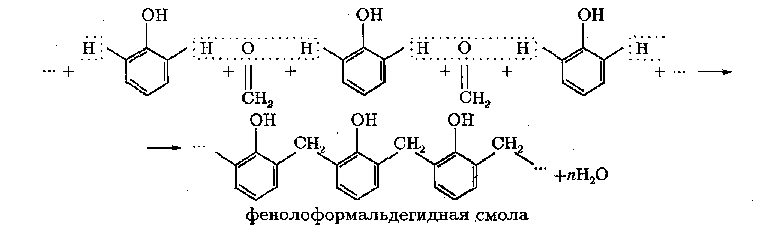

Фенолоформальдегидные смолы – это высокомолекулярные соединения, образующиеся в результате взаимодействия фенола (С6Н5ОН) с формальдегидом (Н2С=0). Образование фенолоформальдегидных смол происходит согласно схеме:

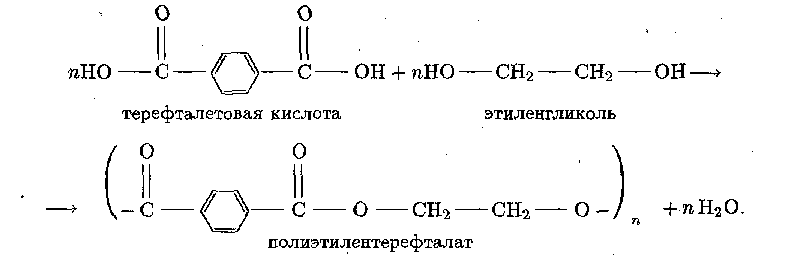

Полиэфирные смолы. Примером таких смол может служить полиэтилентерефталат – продукт поликонденсации двухосновной ароматической терефталевой кислоты с двухатомным спиртом этиленгликолем:

В нашей стране эту смолу выпускают под названием лавсан (за рубежом – терилен, дакрон). Из нее готовят волокно, напоминающее шерсть, но значительно более прочное, дающее несминаемые ткани. Лавсан обладает высокой термо-, влаго- и светостойкостью, устойчив к действию щелочей, кислот и окислителей.

Полиамидные смолы являются синтетическими аналогами белков. Полиамиды выдерживают нагрузки, близкие для цветных металлов. Применяются в качестве кордовых нитей автомобильных шин и для др. изделий.

21.4 Структура и состояние полимеров

Первичная структура определяется составом и последовательностью соединения элементарных звеньев, входящих в состав макромолекулы.

Вторичная структура определяется определенной конформацией в пространстве макромолекулы.

Третичная структура определяется объединением макромолекул в более сложные агрегаты.

По отношению к нагреванию полимеры делятся на термопластичные и термореактивные.

Термопластичные могут многократно при нагревании размягчаться, а при охлаждении затвердеть без существенного изменения своих свойств. К термопластичным полимерам относятся полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фторопласт и другие полимеры линейного строения. Изделия из термопластичных полимеров можно изготовить обычным методом литья, а также сваривать нагреванием.

Термореактивные – при нагревании вначале размягчаются и реагируют с образованием пространственного полимера, который при последующем нагревании утрачивает способность размягчаться. Полимеры, у которых макромолекулы имеют пространственную сшитую структуру, не могут обратимо размягчаться и затвердевать, так как для этого требуется разрыв химических связей. Если же такой полимер нагреть до такой температуры, когда имеющиеся химические связи начнут разрываться, то сначала он приобретет некоторую подвижность, но затем начнется реакция с образованием более сложной пространственной структуры или его разложение. К ним относятся фенолформальдегидная, мочевиноформальдегидная и др. смолы.

Для полимеров такие агрегатные состояния, как кристаллическое, жидкое и газообразное, присущие низкомолекулярным веществам, не могут существовать из-за большой молекулярной массы.

При нагревании линейного термопластичного аморфного полимера до температуры разложения он будет последовательно приобретать следующие состояния:

1) стеклообразное; 2) высокоэластичное; 3) вязкотекучее.

Стеклообразное – по своей структуре подобно стеклу и в таком состоянии между макромолекулами полимера соблюдается только ближний порядок. Упругая деформация полимера в таком состоянии не превышает нескольких процентов. При снятии нагрузки полимер восстанавливается в своих размерах.

Высокоэластичное – полимер ведет себя как эластичное тело. Нагрузка вызывает деформацию полимера до 500÷800 %. При этом скрученные макромолекулы вытягиваются, но при снятии нагрузки макромолекулы полимера возвращаются в исходное состояние.

Вязкотекучее – под действием нагрузки возникает течение полимера, так как макромолекулы могут смещаться относительно друг друга. При снятии

нагрузки вязкая жидкость сохраняет полученную форму.

Переходы между различными состояниями носят плавный характер, так как полимер состоит из макромолекул с различной степенью полимеризации.