- •Содержание

- •Лабораторная работа № 1. Исследование свойств горных пород волновым ультразвуковым методом

- •1. Теоретические предпосылки к работе

- •2. Описание лабораторной установки

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Оформление и содержание отчета

- •Л абораторная работа № 2. Изучение продольных колебаний упругих стержней (Определение упругих свойств горных пород резонансным методом)

- •1. Теоретические предпосылки к работе

- •2 Описание установки

- •3.Порядок выполнения работ

- •4. Оформление и содержание отчета

- •Л абораторная работа № 3.

- •1. Теоретические предпосылки к работе

- •2. Описание установки и методика измерений

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Оформление и содержание отчета

- •1. Теоретические предпосылки к работе

- •2. Описание установки и методика измерения

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Оформление и содержание отчета

- •1. Теоретические предпосылки к работе

- •2. Описание лабораторной установки

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Оформление и содержание отчета

- •Л абораторная работа № 6. Измерение затухания упругих волн в твердых телах

- •1.Теоретические предпосылки

- •2 Описание установки и методика измерений

- •3. Порядок выполнения работы

- •4.Оформление и содержание отчета

- •1. Теоретические предпосылки

- •2. Описание установки и методика измерений

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Оформление и содержание отчета

- •Л абораторная работа № 8. Исследование характеристик направленности источника электромагнитных волн

- •1. Теоретические предпосылки к работе

- •2. Описание лабораторной установки

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Оформление и содержание отчета

Л абораторная работа № 8. Исследование характеристик направленности источника электромагнитных волн

Цель работы: изучение основных характеристик излучателей волновой энергии и методики измерения диаграммы направленности электрического диполя.

1. Теоретические предпосылки к работе

Эффективность работы любого источника волнового поля определяется следующими основными характеристиками излучателя.

1. Диаграммой (характеристикой) направленности источника.

2. Коэффициентом осевой концентрации источника.

3. Сопротивлением (импедансом) излучения источника.

Диаграммой направленности () источника называется функция, описывающая зависимость амплитуды излучаемого поля или принимаемого сигнала () от угла () между одной из координатных осей и направлением на конкретную точку в исследуемом пространстве, располагающуюся в дальней зоне.

Диаграмма (характеристика) направленности излучателя определяет неравномерность поля, создаваемого излучателем в пространстве:

![]() , (8.1)

, (8.1)

где ![]() и

и

![]() - колебательная характеристика поля,

соответственно в текущих точках на

окружности радиуса r

с центром в акустическом центре источника

и на акустической оси источника на том

же расстоянии r от

него; - текущий угол

между акустической осью и направлением

на текущую точку измерения величины

().

- колебательная характеристика поля,

соответственно в текущих точках на

окружности радиуса r

с центром в акустическом центре источника

и на акустической оси источника на том

же расстоянии r от

него; - текущий угол

между акустической осью и направлением

на текущую точку измерения величины

().

В общем случае диаграмма

направленности является комплексной

величиной, зависит от двух углов

сферической системы координат

![]() и

и нормируется относительно максимальной

величины амплитуды волнового поля в

исследуемом пространстве

и

и нормируется относительно максимальной

величины амплитуды волнового поля в

исследуемом пространстве

![]() (8.2)

(8.2)

Обычно на практике, как правило, рассматривают модуль диаграммы направленности, а также ее выражение в какой-либо плоскости, т.е. в зависимости от одного из углов или .

В общем случае направленного источника () имеет вид главного лепестка (максимума) и ряда дополнительных лепестков (см. рис. 8.1.).

Рис.8.1.

Эффективность излучения источником в определенном направлении оценивается шириной (углом) раскрытия 0 диаграммы направленности (основного лепестка), определяемой на уровне (0) = 0,707.

Форма

диаграммы направленности зависит от

формы, симметрии и характера колебаний

излучателя и величины соотношения

![]() ,

где D – максимальный,

характерный размер излучающей поверхности

источника,

,

где D – максимальный,

характерный размер излучающей поверхности

источника,

![]() - длина волны, излучаемой источником.

При уменьшении величины

форма ()

приближается к диаграмме направленности

точечного источника (сфере).

- длина волны, излучаемой источником.

При уменьшении величины

форма ()

приближается к диаграмме направленности

точечного источника (сфере).

В случае излучателя акустических волн полная акустическая мощность направленного источника связана с () следующим образом:

![]() , (8.3)

, (8.3)

где P0(r) - давление на оси; S - площадь сферы в дальней зоне на расстоянии r от источника.

Коэффициент осевой концентрации определяет степень концентрации энергии направленным источником, т. к. в этом случае диаграмма направленности источника поля определяет степень концентрации энергии излучения в каком-либо направлении в пространстве. Количественно степень концентрации энергии волнового поля описывается с помощью коэффициента направленного действия (коэффициента концентрации):

![]() (8.4)

(8.4)

где ![]() плотность потока

мощности, проходящего через единичную

площадь сферической поверхности в

дальней зоне на расстоянии r

от источника в правлении, заданном

углами 1,

1; P0

- поток мощности точечного сферического

источника, проходящий через ту же площадь

на расстоянии r от

излучателя.

плотность потока

мощности, проходящего через единичную

площадь сферической поверхности в

дальней зоне на расстоянии r

от источника в правлении, заданном

углами 1,

1; P0

- поток мощности точечного сферического

источника, проходящий через ту же площадь

на расстоянии r от

излучателя.

Если

источник характеризуется диаграммой

направленности, описываемой некоторой

функцией

![]() ,

то коэффициент концентрации такого

излучения определяется следующим

образом:

,

то коэффициент концентрации такого

излучения определяется следующим

образом:

(8.5)

(8.5)

Форма диаграммы

направленности источника зависит от

типа источника. Так, в случае монополя

форма диаграммы направленности аналогична

представленной на рис. 8.1. Если источник

дипольный, форма

![]() приближается к фигуре в виде восьмерки

(рис. 8.2.).

приближается к фигуре в виде восьмерки

(рис. 8.2.).

Рис.8.2.

При рассмотрении процессов излучения электромагнитных волн источники таких волн называются антеннами (излучающими и приемными). В зависимости от излучаемой компоненты поля антенны могут быть двух видов:

Магнитные антенны – в виде замкнутой рамки (круглой или прямоугольной формы), состоящей из одного или нескольких витков провода, оба конца которого подсоединяются к генераторному или измерительному устройству.

Электрические антенны бывают нескольких типов. К наиболее распространенным разновидностям электрических антенн относятся:

- несимметричные (одновибратор) в виде прямолинейного участка провода с одним свободным концом, другой же конец соединяется с одной из клемм генераторного или измерительного устройства, которая заземляется, как правило, на корпус устройства;

- дипольные антенны (симметричный вибратор), представляющие собой два линейных отрезка провода с открытыми концами, расположенными вдоль одной прямой и направленными в противоположные стороны, другие концы которых соединяются с клеммами генераторного или измерительного устройства.

Диаграммы направленности электрического диполя для разных компонент вектора напряженности электрической составляющей (т.е. в различных плоскостях пространства) имеют различную форму.

Так, диаграмма

направленности электрического диполя

для компонент волнового электромагнитного

поля

![]() и

и

![]() в вертикальной (меридиональной) плоскости

имеет вид:

в вертикальной (меридиональной) плоскости

имеет вид:

![]() ;

; ![]() (8.6)

(8.6)

Диаграмма

направленности вертикальной компоненты

![]() в той же плоскости определяется:

в той же плоскости определяется:

![]() . (8.7)

. (8.7)

Графическое изображение данных диаграмм представлено на рис. 8.2.

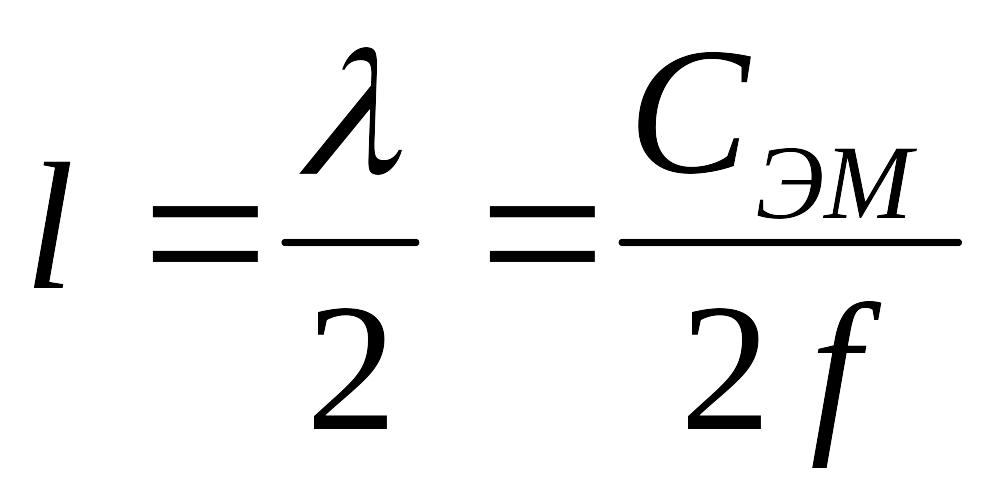

Практически электрические диполи работают в резонансном режиме, когда их длина l соответствует половине длины излучаемой ими электромагнитной волны:

, (8.8)

, (8.8)

где СЭМ – скорость распространения электромагнитных волн (света);

СЭМ – 3·108 м/с.

Для таких антенн диаграмма направленности описывается выражением:

(8.9)

(8.9)

Диаграмма направленности является важнейшим параметром и приемной антенны, так как определяет направления, в которых принимаемая энергия минимальна и даже может быть равной нулю.

Экспериментально диаграмму направленности источника определяют в дальней зоне, в зоне Фраунгофера, в которой поле имеет регулярный характер и его амплитуда спадает с расстоянием как в сферической волне (A~1/r).

Данная

зона наблюдается на расстояниях Rд,

удовлетворяющих условию /kRд/>>1,

где ![]() - волновое число, или

- волновое число, или

![]() .

.

Практически считают,

что для электрического диполя начало

дальней зоны имеет место на расстояниях,

удовлетворяющих неравенству /kRд/![]() (3-4).

(3-4).

Для экспериментального исследования диаграмм направленности используют специальные установки: гидроакустические ванны (для акустических излучателей); поворотные столы (для электромагнитных источников).