- •Инженерная геодезия

- •Часть II санкт-петербург

- •9. Спутниковые геодезические измерения

- •9.1. Общие сведения о спутниковых навигационных системах

- •9.2. Кодовые и фазовые измерения

- •9.3. Режимы и методы спутниковых геодезических измерений

- •10. Математическая обработка результатов геодезических измерений

- •10.1. Погрешности измерений

- •10.2. Свойства случайных погрешностей

- •10.3. Характеристики точности измерений

- •10.4. Средняя квадратическая погрешность функции измеренных величин

- •10.5. Математическая обработка результатов равноточных измерений

- •Обработка результатов равноточных измерений. При математической обработке ряда результатов l1, l2, …, ln прямых равноточных измерений одной величины вычисляют:

- •10.6. Математическая обработка результатов неравноточных измерений

- •10.7. Понятие об уравнивании геодезической сети

- •11. Съемка местности

- •11.1. Общие сведения

- •11.2. Теодолитная съемка

- •11.3. Тахеометрическая съемка

- •11.4. Особенности крупномасштабной съемки железнодорожных станций

- •11.5. Мензульная съемка

- •12. Аэрокосмические съемки

- •12.1. Приборы аэрокосмической съемки

- •12.2. Дешифрирование снимков

- •12.3. Искажения снимков

- •12.3. Трансформирование снимков

- •12.4. Составление фотопланов и фотосхем

- •12.5. Составление по снимкам топографических планов

- •13. Наземные стереофотограмметрическая и сканерная съемки

- •13.1. Наземная стереофотограмметрическая (фототеодолитная) съемка

- •13.2. Лазерная сканерная съемка

- •14. Геодезические работы, выполняемые при изысканиях железных дорог

- •14.1. Понятие о трассировании линейных сооружений.

- •14.2. Разбивка трассы

- •14.3. Круговые и переходные кривые

- •14.4. Разбивка кривых на местности

- •14.5. Нивелирование трассы и поперечников

- •14.6. Особые случаи нивелирования

- •14.7. Построение профилей трассы и поперечников

- •15. Геодезические разбивочные работы

- •15.1. Содержание геодезических работ при выносе проектов в натуру

- •15.2. Горизонтальная разбивка сооружений

- •15.3. Вертикальная разбивка сооружений

- •Содержание

13. Наземные стереофотограмметрическая и сканерная съемки

13.1. Наземная стереофотограмметрическая (фототеодолитная) съемка

Наземная стереофотограмметрическая съемка – это составление плана путем обработки снимков местности, полученных фотографированием ее камерами, установленными на земной поверхности.

|

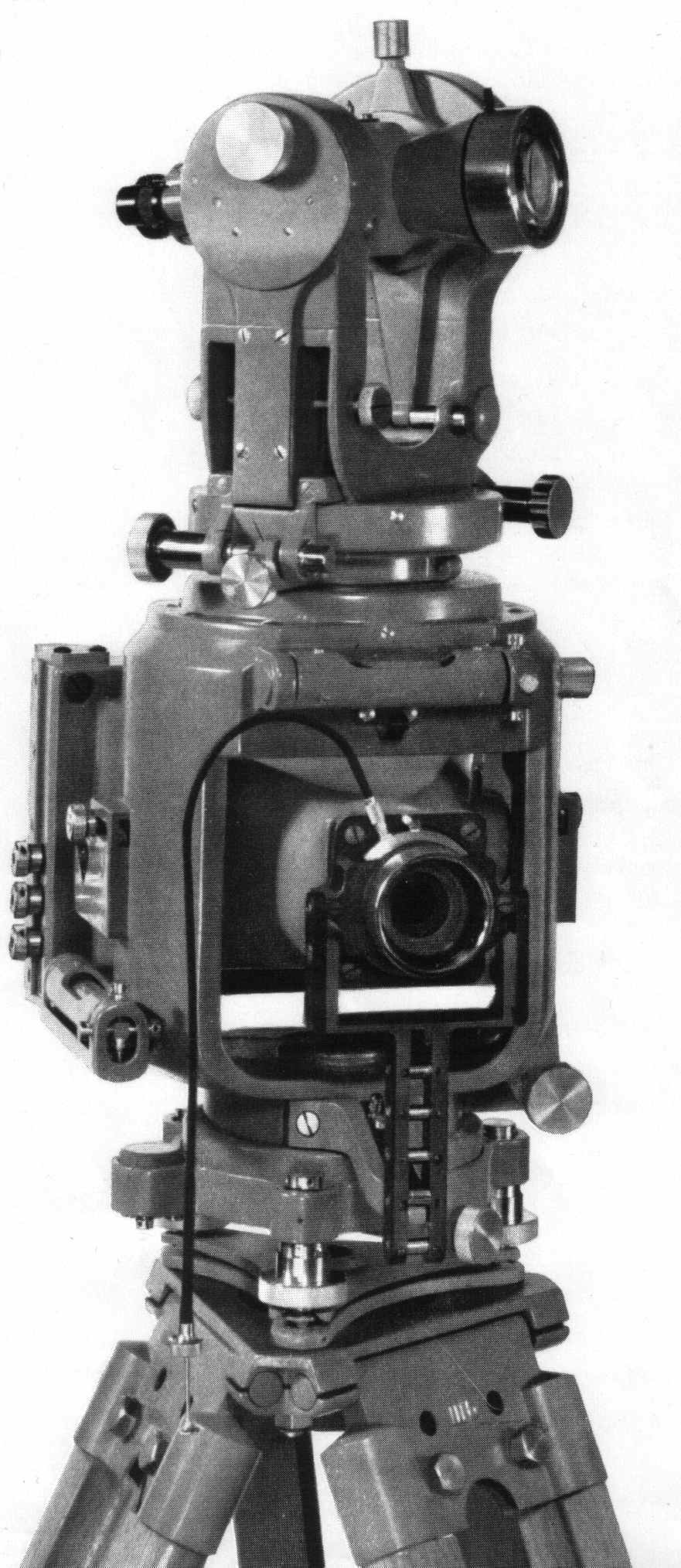

Фотографирование местности выполняют фототеодолитами, а в настоящее время чаще цифровыми фотокамерами. Фототеодолит – прибор, представляющий собой фотокамеру с ориентирующим устройством, служащим для ориентирования фотокамеры в нужном направлении. На рис. 13.1 показан фототеодолит Р30 фирмы Вильд (ФРГ), в верхней части которого укреплен теодолит, который используется как для ориентирования фотокамеры, так и для выполнения необходимых угловых измерений. Участок местности фотографируют из двух точек S1 и S2 (рис. 13.2). Расстояние между ними называется базисом фотографирования. |

Рис. 13.1. Фототеодолит |

В результате фотографирования местности на стеклянной фотопластинке, помещенной в кассету фотокамеры, фиксируется снимок изображение местности и координатные метки (см. рис. 13.3).

На снимке измеряют координаты изображений точек местности и их продольные параллаксы. При этом координатными осями снимка служат оси x и z, проходящие через координатные метки снимка. На рис. 13.3 показан снимок и на нем координаты x1 и z1 изображения m1 точки местности M (рис. 13.2).

При изготовлении и юстировке фототеодолита стремятся, чтобы пересечение O осей x и z совпадало с главной точкой снимка, то есть с точкой пересечения плоскости снимка главным лучом проектирующим лучом, перпендикулярным к плоскости снимка.

Рис. 13.2. Схема фотографирования местности |

|

||

|

Рис. 13.3. Фотоснимок (левый) |

|

|

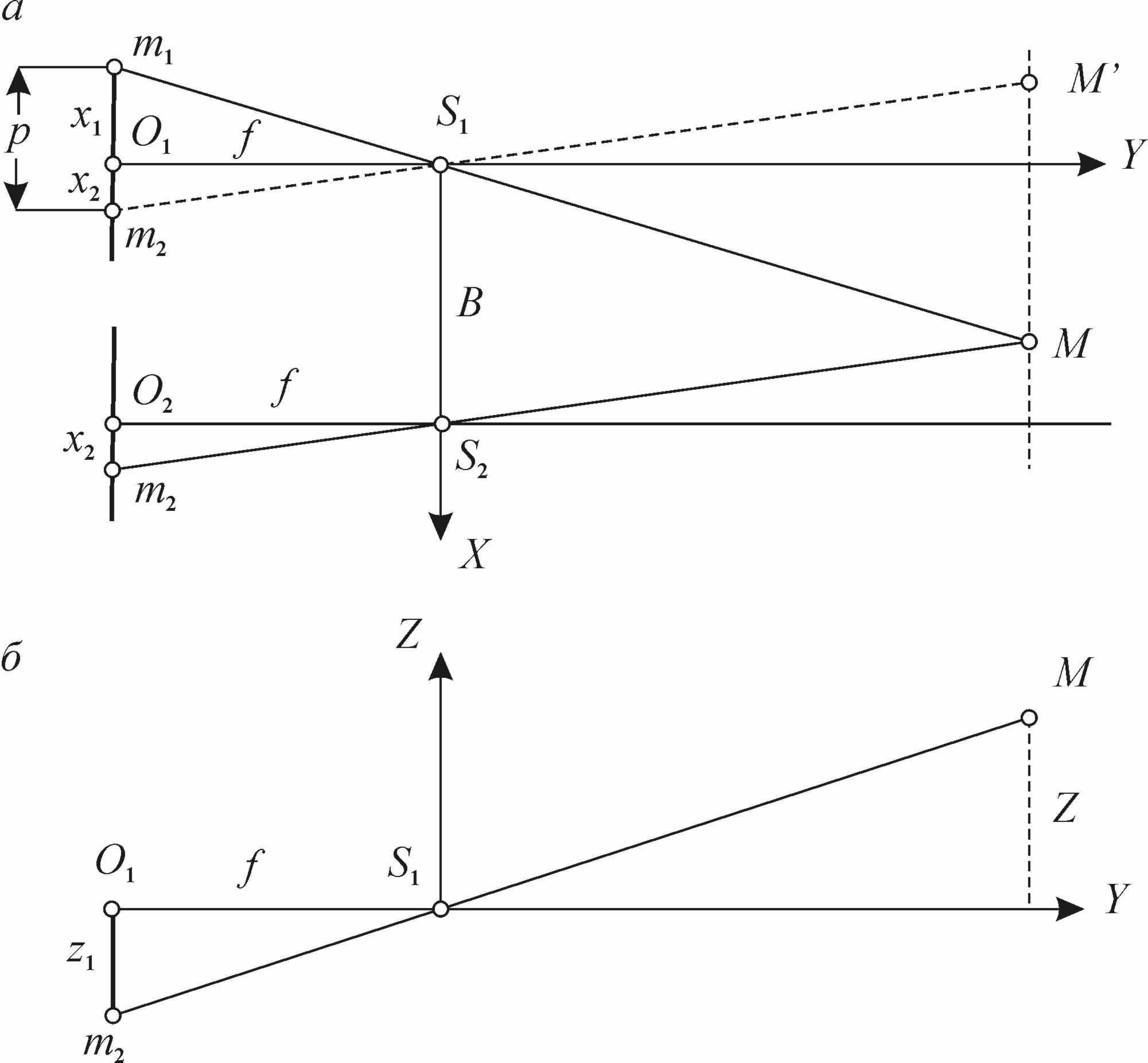

Нормальным случаем съёмки называют такой, когда при фотографировании главный луч фотокамеры S1O1 (рис. 13.4) устанавливают в горизонтальное положение и в обеих точках (S1 и S2) направляют перпендикулярно базису. Но часто съемку выполняют с отклонением главных лучей от нормали к базису на одинаковые или даже разные углы.

По результатам измерений вычисляют пространственные координаты точек местности, выраженные в фотограмметрической системе координат S1XYZ (рис. 13.4).

Началом фотограмметрических координат служит центр проекции левого снимка S1. Оси X и Y лежат в горизонтальной плоскости. За ось Y принято направление главного луча фотокамеры O1S1, а ось X перпендикулярна к нему и при нормальном случае съемки лежит в одной отвесной плоскости с базисом. Ось Z направлена вверх по отвесной линии. Точки О1 и О2 – главные точки левого и правого снимков. Точка местности М изобразится на левом снимке в точке m1, а на правом – в точке m2. Для вычисления фотограмметрических координат точки M используют следующие очевидные соотношения:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

(13.1)

,

(13.1)

где X, Y, Z – фотограмметрические координаты точки M, p – продольный параллакс (p = x2 – x1), f – фокусное расстояние камеры и B – горизонтальное проложение базиса, который измеряют с относительной погрешностью, не превышающей 1:2000

Рис. 13.4. Связь координат x, z на снимках с фотограмметрическими координатами X, Y, Z: а – проекция на горизонтальную плоскость S1XY; б – проекция на вертикальную плоскость S1YZ

Из соотношений (13.1) вытекают формулы для вычисления фотограмметрических координат:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

.

При съемке значительных участков местности фотографирование разных ее частей приходится выполнять с разных базисов, получая координаты точек местности в разных фотограмметрических системах.

От фотограмметрических координат X, Y, Z переходят к геодезическим прямоугольным координатам, например, координатам Гаусса-Крюгера x, y и нормальным высотам H. При нормальном случае съемки этот переход выполняют, используя формулы:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

где

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() –

геодезические прямоугольные координаты

пикета M

и

центра проектирования S1;

–

геодезические прямоугольные координаты

пикета M

и

центра проектирования S1;

![]() и

и

![]() – высоты тех же точек;

дирекционный угол оси Y

(направления главного луча фотокамеры

O1S1).

– высоты тех же точек;

дирекционный угол оси Y

(направления главного луча фотокамеры

O1S1).

Координаты и высоту центра проектирования, а также дирекционный угол направления O1S1 определяют привязкой к опорной геодезической сети.

Вычислив координаты и высоты достаточного числа пикетов, располагаемых в характерных точках контуров и рельефа, вычерчивают очертания контуров и горизонтали. Вычисления и графические построения автоматизированы и выполняются по стандартным программам на цифровой фотограмметрической станции ЦФС. Снимки местности вводятся в ЦФС в цифровом виде. Для этого, если изображение местности получено на фотопластинке или фотобумаге, его сканируют, и преобразуют в цифровую форму. При фотографировании цифровыми камерами сразу получают цифровые снимки. В результате обработки снимков получают цифровую модель местности и на графопостроителе вычерчивают план местности.

Наземную стереофотосъемку применяют не только для составления планов местности, но и для съемки фасадов зданий, архитектурных и исторических памятников.