- •Глава I

- •Глава III

- •Глава IV обезболивание

- •Потенцированная местная анестезия (премедикация)

- •Глава V удаление зубов

- •Обработка раны после удаления зуба и уход за ней

- •Глава VI

- •Глава VII болезни прорезывания зубов

- •Глава VIII

- •Глава IX

- •Глава XI

- •Глава XII

- •Глава XIII

- •Артриты височно-нижнечелюстного сустава

- •Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава

- •Глава XIV

- •Глава XV

- •Глава XVI

- •Планирование восстановительных операций

- •Пластика стебельчатым лоскутом филатова

- •Глава V. Удаление зубов. — Проф. Т. Г. Робустова, доц. Я. М. Биберман 100

- •Глава VI. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой

- •Глава VII. Болезни прорезывания зубов. — Проф. Т. Г. Робустова, доц.

- •Глава VI ij. Одонтогенное воспаление верхнечелюстной пазухи (гайморит). —

- •Глава IX. Инфекционные воспалительные заболевания челюстно-лицевой

- •Глава XII. Заболевания и поражения нервов лица и челюстей. — Проф.

- •Глава XIII Заболевания височно нижнечелюстного сустава Сведение че

- •Глава XIV Хирургические методы в комплексном лечении пародонтита —

- •Глава XV Опухоли, опухолеподобные поражения и кисты лица, органов

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Для студентов медицинских вузов

Стоматологический факультет

Хирургическая стоматология

Издание второе, переработанное и дополненное

Под редакцией ^ проф. Т. Г. РОБУСТОВОЙ

^

! Рекомендовано Управлением учебных заведений Министерш ва ( здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации в качестве учебника для студентов стоматологических (ракучьтетов медицинских вузов

Москва „Ме шцина11 1996

ББК 56.6 Х 50 УДК 616.31-089(02)

Т. Г. РОБУСТОВА.1 И. С. КАРАПЕТЯН], И. Ф. РОМАЧЕВА. В. В. АФАНАСЬЕВ, Я. М. БИБЕРМАН. В. С. СТАРОДУБЦЕВ, Ю. И. ЧЕРГЕШТОВ, Е. Я. ГУБАЙДУЛЛИНА, Л. Н. ЦЕГЕЛЬНИК.

Рецензент М.А. ГУБИН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой хирургической стоматологии Воронежской медицинской академии им. Н. Н. Бурденко

Хирургическая стоматология: Учебник/Под ред. Т. Г. Ро-Х50 бустовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 1996. — 688 с.: ил.: [4] л. ил. (Учеб. лит. Для студ. мед. вузов). 15ВМ 5-225-00928-Х

В учебнике даны краткие сведения об истории развития хирургической стоматологии и организации стоматологической хирургической помощи в условиях поликлиники, стационара. Приведены данные об общем и местном обезболивании и особенности его применения при операциях на челюстно-лицевой области. Описаны инфекционные одонтогенные и неодонтогенные воспалительные заболевания, болезни слюнных желез, современные методы их диагностики и лечения. Изложены клиническая картина, особенности развития опухолей и опухолеподобных заболеваний челюстно-лицевой области и современные методы их лечения. Приведены данные о восстановительной хирургии лица и челюстей.

^^'^^ """

Учебник

ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА РОБУСТОВА, ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ КАРАПЕТЯН |, ИРИНА ФЕДОРОВНА РОМАЧЕВА и др.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Зав. редакцией Л. К. Владимирова. Редактор издательства В. С. Афанасьева. Редактор 3. В. Ко-лесншова, Художественный редактор О. А. Четверикова. Технический редактор Г. Н. Жилл-цйва. Корректор М. П. Молокова

ИБ № 6623

ЛР №010215 от 11.03.92. Сдано в набор 21.03.96. Подписано к печати 16.07.96. Формат бумаги 60х90/16. Бумага офсетная № 1. Гарнитуре Лнтерат. Печать офсетная. Усл. печ. л. 43,5. Усл. кр.-отг. 45,0. Уч.-изд. л. 50,33. Тираж 10000 экз. Заказ №1184. «С» 055. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Медицина» 101000, Москва, Пстроверигский пер., 6/8.

АООТ «Ярославский полиграфкомбинат». 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

© Издательство «Медицина», 1990 15ВМ 5-225-00928-Х © Коллектив авторов, 1996

ПРЕДИСЛОВИЕ - .

)' . • ; . •

Учебник хирургической стоматологии создан группой авторов кафедр хирургической стоматологии Московского медицинского стоматологического института, являющегося в России учебно-методическим центром по высшему стоматологическому образованию. Он отражает опыт одной из старейших школ хирургической стоматологии в нашей стране — школы основоположника отечественной стоматологии проф. А. Н. Евдокимова и проф. Г. А. Васильева и включает новые положения, классификации, методы лечения, утвердившиеся в данной специальности. В учебнике также нашел отражение оныт ведущих клиник хирургической стоматологии страны.

Материал изложен с учетом последних достижений медицинской науки и практики. В разделах хирургической стоматологии, касающихся истории развития специальности, организации работы поликлинических и стационарных отделений, обследования больного, обезболивания, удаления зуба, воспалительных заболеваний, наряду с общепринятыми принципами и правилами отражены новые данные. В разделе, посвященном организации хирургической стоматологической службы, приведены основные директивные документы и приказы и даны рекомендации по работе врача-стоматолога в современных экономических условиях. Освещаются принципы этики и деонтологии, которым должен следовать в своей работе специалист.

При изложении воспалительных заболеваний должное внимание уделено этиологии, патогенезу, патологической анатомии, клинической картине, диагностике и лечению каждой нозологической формы, а также реабилитации и принципам профилактики.

Среди воспалительных заболеваний наиболее многочисленной группой являются одонтогенные процессы — периодонтит, периостит, остеомиелит челюсти, абсцесс, флегмона, лимфаденит и др. В учебнике описаны современное их течение и изменение клинической картины. Особое внимание уделено хирургическому лечению, методам оперативных вмешательств, исходам, осложнениям и прогнозу.

В учебнике с современных позиций освещена травма челюстно-лицевой области, изложены традиционные методы диагностики и лечения. Освещены вопросы огнестрельных ранений лица и челюстей, комбинированные поражения, различные виды ожогов, отморожения и методы их лечения. Изложены основные принципы ди-

3

агностики, лечения опухолей и опухолеподобных образований, диспансерного наблюдения и реабилитации многочисленной группы пациентов с этими заболеваниями. Приведены основные методы оперативных вмешательств и комплексной терапии при этих заболеваниях. Уделено значительное внимание восстановительной хирургии лица и челюстей, новым методам возмещения дефектов и устранения деформации челюстно-лицевой области.

Учебник позволит изучить теоретические и практические вопросы, необходимые будущему специалисту для работы в области хирургической стоматологии.

Авторы будут благодарны за критические замечания и предложения, направленные на совершенствование учебника.

Глава I

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ, СВЯЗЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Хирургическая стоматология — одна из самостоятельных клинических дисциплин стоматологии, изучающая хирургические заболевания и повреждения зубов, органов полости рта, лица и шеи, костей лицевого скелета, при которых необходимо комплексное лечение. Среди методов такого лечения оперативные вмешательства являются ведущими.

Хирургическая стоматология тесно связана с другими стоматологическими специальностями — терапией, ортопедией, стоматологией детского возраста и использует общие с ними методы диагностики и лечения. Эта связь обусловлена анатомо-топографическим и физиологическим единством зубов, органов полости рта, тканей челюстно-лицевой области и взаиморазвивающихся в них патологических процессов. Комплексное лечение стоматологических заболеваний нередко состоит из последовательно проводимых лечебных мероприятий методами терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологии.

Хирургическая стоматологи? тесно связана и с другими медицинскими специальностями — терапией, хирургией, оториноларингологией, офтальмологией, неврологией, рентгенологией и радиологией, что открывает большие возможности для ее развития и совершенствования. Эта дисциплина основывается также на достижениях естественных наук, физики, химии и многих разделов фундаментальной медицины: нормальной и топографической анатомии, нормальной и патологической физиологии, микробиологии, патологической анатомии, фармакологии, оперативной хирургии и др.

Заболевания по профилю хирургической стоматологии разделены на ряд групп в зависимости от этиологии, патогенеза, патоморфо-логии, клинической картины и особенностей хирургического лечения.

1. Воспалительные заболевания зубов, челюстей, тканей лица и шеи, органов полости рта. К ним относятся одонтогенные воспалительные процессы (острый и хронический периодонтит, острый периостит челюсти, остеомиелит челюсти, абсцессы, флегмоны, лимфадениты), затрудненное прорезывание зубов, одонтогенное воспаление верхнечелюстной пазухи; инфекционные заболевания — специфические (актииомикоз, туберкулез, сифилис), неодонтогенные (фурункул, карбункул, рожа, сибирская язва, нома), воспалительные болезни слюнных желез. Они занимают по частоте одно из первых

5

мест среди патологических процессов, наблюдающихся в условиях поликлиники и хирургического стоматологического стационара.

2. Травмы органов полости рта, лица, костей лицевого скелета неогнестрельного и огнестрельного происхождения, сочетанные повреждения, а также комбинированные поражения при лучевом воздействии, термические, химические и другие повреждения, отморожения.

3. Опухали и опухолеподобные заболевания лица, челюстей и органов полости рта, современные методы их диагностики согласно Международной классификации ВОЗ.

4. Врожденные и приобретенные дефекты и деформации лица, челюстей.

При хирургических стоматологических заболеваниях нередко требуются экстренные хирургические вмешательства (острые воспалительные и травматические заболевания, в том числе возникающие при них удушье, кровотечения, шок и др.) и плановых операций (хронические воспалительные заболевания, травма, опухоли и опухолеподобные заболевания, дефекты и деформации лица, врожденные пороки и аномалии развития и др.).

Врач-стоматолог независимо от профиля его работы должен уметь оказывать неотложную помощь при обмороке, коллапсе, шоке, коме, сердечной и дыхательной недостаточности, инфаркте миокарда, гипертоническом кризе, эпилептическом состоянии, аллергических реакциях, острой травме, в том числе термической, змеиных укусах, отравлениях и т. д.

Среди операций, которые должен уметь провести врач-стоматолог, особое место занимает трахеотомия.

Путь развития хирургической стоматологии отражает пути развития других медицинских специальностей, и каждый ее этап определяется социально-общественным строем, уровнем развития экономики, науки, культуры.

В течение многих веков хирургия зубов и полости рта развивалась медленно, вне медицинской науки и практики, оставаясь одним из разделов зубоврачевания. Важную роль в развитии зубоврачевания сыграл французский хирург XVI века Амбруаз Паре, который сконструировал инструменты для удаления зубов, определил показания и противопоказания к этому вмешательству, разработал технику некоторых операций, в том числе и реплантацию зуба.

Для развития хирургического аспекта зубоврачевания в XVIII веке во Франции большое значение имела деятельность основоположника стоматологии Пьера Фошара, который в своем первом руководстве по стоматологии изложил вопросы зубоврачебной хирургии.

В феодальной и крепостной России развитие хирургии зубов и полости рта шло медленнее, чем в странах Европы. Многие века хирургические манипуляции ограничивались удалением зубов, которым занимались врачи-ремесленники. И только при царском дворе врачи-иностранцы проводили хирургические стоматологические операции.

Развитие отечественного зубоврачевания, в том числе и отдельных хирургических вмешательств, связано с именем Петра I, с появлением при его дворе иностранных медиков.

В развитии хирургии зубов и полости рта большое значение имели школы ученичества иностранных зубных врачей, подготовки зубных лекарей и дантистов, а в конце XIX — начале XX века — зубных врачей. В XIX веке большое влияние на развитие стоматологии оказала хирургия наряду с другими специальностями медицины. В этот период в хирургии стали складываться, развиваться и приобретать самостоятельность различные ее разделы, в том числе челюстно-лицевая хирургия.

В 1808 г. профессор А. Буш сделал первую операцию по поводу «заячьей губы». В 1820 т. ученик А. Буша профессор Медицинского университета А. И. Поль разработал методики некоторых операций, в том числе резекции нижней челюсти. В 1843 г. И. В. Буяльский успешно выполнил резекцию нижней челюсти, упростив операцию.

Внимание хирургов к хирургическому разделу зубоврачевания способствовало совершенствованию челюстно-лицевых операций в рамках общей хирургии. Основоположником многих из них по праву следует считать замечательного русского врача и ученого Н. И. Пи-рогова. Им разработаны основы лечения опухолей челюстно-лицевой области. Он предложил одномоментную пластику послеоперационных дефектов, дал основные рекомендации по лечению и хирургической обработке огнестрельных ран лица и челюстей, по проведению пластических операций после ранения.

Для развития пластической хирургии лица большое значение сыграла деятельность профессора Киевского университета Ю. К. Ши-

7

мановского. Он разработал системный принцип для показаний к пластическим операциям, предложил усовершенствованные варианты их, создал оригинальные методики оперативных вмешательств. Большое значение я развитии челюстных операпвй имели исследования В. Хандрикова, А. Дудукалова, Н. Воровцовского, А. Пель-шанского, Н. В. Высоцкого, И. Коровина, В. Антоновича, Н. В. Скли-фосовского и др.

Школами челюстно-лицевой хирургии стали хирургические клиники медицинских факультетов Московского и Киевского университетов, Медико-хирургической академии Петербурга. Для организации стоматологической помощи населению имело большое значение зубоврачебное образование, контролируемое государством.

Первой учебной школой будущих стоматологов стали приват-доцентские курсы одонтологии при кафедре госпитальной хирургии Московского университета (Н.Н.Знаменский), Петербургской медико-хирургической академии (П. Ф. Федоров) и Петербургских высших женских медицинских курсов (А. К.Лимберг).

Все недостатки и трудности стоматологии отчетливо выявились во время русско-японской и первой мировой войн, когда наблюдалось большое количество раненных в челюстно-лицевую область. В этот период русский зубной врач С. С. Тигерштедт (1914) предложил методику иммобилизации отломков челюстей при переломах с помощью назубных проволочных шин; Г. И. Вильга (1915) разработал метод закрепления отломков челюстей штампованными колпачко-выми шинами с эластическим вытяжением; Р. Фальтин, систематизировав огнестрельные повреждения лица, дал конкретные практические рекомендации по их лечению.

Выделение хирургической стоматологии в самостоятельную дисциплину началось после первой мировой войны и окончательно осуществилось в 20—30-е годы.

Большую роль в развитии хирургической стоматологии сыграли:

впервые организованный в 1919 г. в Киеве Государственный одонтологический институт (впоследствии преобразованный в одонтологический факультет); с 1919 г. — кафедра одонтологии (затем стоматологии) в Донецком медицинском институте (Н. А. Астахов);

с 1920 г. — кафедра одонтологии и челюстно-лицевой хирургии на медицинском факультете Московского университета (Л. А. Говсеев);

кафедра одонтологии и стоматологии в Казанском медицинском институте (П. А. Глушков); с 1921 г. — одонтологический факультет Харьковского государственного медицинского института (Е. М. Го-фунг) и с 1922 г. — Государственный институт зубоврачевания, переименованный в Государственный институт стоматологии и одонтологии в Москве, директором которого с ноября 1922 г. стал профессор А. И. Евдокимов.

С 1920 г. в высшей медицинской школе наравне с другими медицинскими дисциплинами введено изучение одонтологии (позднее — стоматологии). Это позволило создать кадровую основу стоматологии, в том числе и хирургической, а вместе с тем заложить главную организационную, научную и практическую основу спе-

циальности. К 1927 г. в стране уже насчитывалось 1556 одонтологических кабинетов, ще оказывалась помощь по хирургической стоматологии. На кафедрах одонтологии, стоматологии, в научно-исследовательских институтах были организованы челюстно-лицевые стационары и выделены в общехирургических отделениях койки для больных стоматологического профиля.

Окончательное становление хирургической стоматологии как самостоятельной медицинской специальности связано с организацией в 1935 г. 9 стоматологических институтов с выделением кафедр по этой дисциплине. В возрастающем темпе до начала Великой Отечественной войны наблюдались развитие практической научной и учебной хирургической стоматологии, усовершенствование подготовки специалистов. Этому способствовали организация отделений хирургической стоматологии в стоматологических амбулаториях и поликлиниках, открытие специализированных стоматологических стационаров. Большая роль в развитии хирургической стоматологии принадлежит А. И. Евдокимову, А. Э. Рауэру, А. А. Лимбергу, Н. М. Михельсону, Г. А. Васильеву, М. В. Мухину и др.

Великая Отечественная война поставила перед медицинской службой, и в том числе стоматологической, главную задачу — непосредственное оказание помощи раненым на этапах эвакуации и возвращение их в строй. В подавляющем большинстве хирурги-стоматологи приняли активное участие в лечении получивших ранения в челюстно-лицевую область.

В годы Великой Отечественной войны была разработана и создана стройная эффективная система оказания специализированной помощи раненным в челюстно-лицевую область. В этот период совершенствуется метод лечения травмы лица и челюстей, разрабатываются новые методики пластических операций, широко внедряется лечебная физкультура в комплексное лечение и др.

В послевоенные годы хирургическая стоматология продолжала развиваться. Шла большая работа по долечиванию больных с че-люстно-лицевыми ранениями: совершенствовались методы лечения

ю

травмы лица и пластической хирургии. Обобщенный опыт лечения при таких ранениях, разработка новых методов восстановительной хирургии нашли отражение в VI томе книги «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1951).

Одновременно в послевоенные годы уделялось большое внимание высшему стоматологическому образованию, унифицировались учебные планы и программы, расширялось преподавание теоретических, общемедицинских и стоматологических дисциплин. С 1949 г. стоматологические вузы переименовываются в медицинские стоматологические, срок обучения увеличивается до 5 лет. В 1950—1959 гг. большинство стоматологических вузов сливается с медицинскими институтами, приобретая статус факультетов.

Большую роль в развитии хирургической стоматологии сыграли союзное и республиканские научные общества стоматологов. Значительным был вклад в работу этих обществ члена-корреспондента АМН СССР (ныне РАМН) профессора А. И. Евдокимова. Велика роль журнала «Стоматология», главным редактором которого являлись профессора И. Г. Лукомский, А. И. Евдокимов, Г. А. Васильев, В. Ф. Рудько, В. М. Безруков.

Московский медицинский стоматологический институт с 1970 г. становится ведущим учебно-методическим центром высшего стоматологического образования в стране. Перерабатываются и усовершенствуются программы и учебные планы, вводится интернатура по хирургической стоматологии.

Подготовке хирургов-стоматологов, повышению их квалификации способствуют учебники по хирургической стоматологии, изданные в последние 10 лет — Ю. И. Вернадского (1985), В. А. Дунаевского и др. (1980), В. И. Заусаева и др. (1981), А. Г. Шаргородского и др. (1985), а также значительное число монографий.

В настоящее время стоматология в России обладает сильной, но недостаточно современной материально-технической базой. Штатные нормативы стоматологических учреждений часто не соответствуют населенности регионов страны, разобщено управление стоматологической службы. В условиях новых рыночных отношений требуется иная стратегия в подготовке кадров, организации управления, экономике. Большую роль в решении этих вопросов призваны сыграть Российская стоматологическая ассоциация (Е. В. Боровский, В. К. Леонтьев) и региональные ассоциации.

Глава И

ОРГАНИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

В настоящее время все приказы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ носят рекомендательный характер. В новых рыночных отношениях происходит снижение роли централизованного управления и увеличение роли регионального соподчинения стоматологической службы. Возрастает значение профессиональных ассоциаций. Происходит снижение роли и размера бюджета, увеличивается объем хозрасчетной стоматологической помощи, а также возможность перехода к системе медицинского страхования [Леонтьев В. К., 1995]. В условиях перехода к рынку, согласно рекомендации Ассоциации стоматологов (общероссийской), предлагается три уровня оказания стоматологической помощи: квалифицированная, специализированная и узкоспециализированная. В республиках, краях, областях, городах, городских районах работают стоматологические поликлиники, в состав которых входит хирургическое стоматологическое отделение или хирургический кабинет. В сельской местности стоматологические кабинеты действуют при центральной районной больнице. Кроме того, в отдельных медико-санитарных частях (МСЧ) имеются хирургические кабинеты. Стоматологическое отделение поликлинического и стационарного профиля предусмотрено также в составе отделений скорой медицинской помощи (для оказания ургентной помощи).

В последние годы были организованы стоматологические учреждения акционерного типа и на правах товариществ с ограниченной ответственностью, в которых оказывается хирургическая стоматологическая помощь.

В частных стоматологических кабинетах оказание хирургической стоматологической помощи (кроме экстренной помощи по жизненным показаниям) запрещено.

Помещение хирургического отделения (кабинета). При планировании хирургического отделения стоматологической поликлиники следует пользоваться «Санитарными правилами устройства, оборудования и эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала» (1984), в которых указано, что в стоматологических поли-

12

клиниках, где организуется отделение хирургической стоматологии, должно быть не менее 5 помещений:

помещение для ожидания больных из расчета 1,2 м2 на одного больного с учетом не менее 4 больных, одновременно ожидающих приема врача. Допускается ожидание хирургических бальных в общем помещении поликлиники;

предоперационная площадью не менее 10 м2;

операционная с одним стоматологическим креслом (операционным столом) площадью не менее 23 м2, а при установке каждого последующего кресла (операционного стола) должно добавляться по 7 м2;

стерилизационная площадью не менее 8 м2;

комната временного пребывания больных после операции.

В стоматологических поликлиниках при наличии хирургического кабинета должно быть не менее 3 помещений:

помещение для ожидания больных (допускается ожидание больных в общем помещении);

комната с вытяжным шкафом площадью не менее 10 м2 для стерилизации инструментов, приготовления материалов, подготовки персонала (мытье рук, переодевание);

операционная площадью не менее 14 м2 на одно кресло и 7 м-на каждое последующее кресло для удаления зубов и выполнения других амбулаторных операций.

Стены кабинетов хирургического отделения стоматологической поликлиники и стационара (операционной, предоперационной, перевязочной) должны быть гладкими, без щелей; стены должны облицовываться на высоту не ниже 1,8 м, а в операционной — на всю высоту плитками из полихлорвинила, полиэстирола или глазурованной плиткой. Пол в кабинетах настилают рулонным поли-винилхлоридным материалом (линолеумом) или покрывают керамической плиткой, а в операционной — полимерцементной мастикой или керамической плиткой.

Потолки операционной, предоперационной и стерилизационной должны быть окрашены водоэмульсионными, масляными или клеевыми красками, двери и окна — глифталевыми эмалями и масляной краской. Дверные и оконные проемы должны быть гладкими, легко поддающимися влажному протиранию.

Хирургические кабинеты в стоматологических поликлиниках оборудуются водопроводом, центральным отоплением и горячим водоснабжением. В них устанавливается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением; должны быть и фрамуги и форточки.

Оснащение хирургического отделения (кабинета) осуществляется согласно табелю оборудования больниц и поликлиник с учетом «Временных норм расхода по основным видам стоматологических материалов, медикаментов и инструментов на одну должность врача стоматологического профиля и зубного техника» (приказ Министерства здравоохранения СССР1 № 670 от 12.06.84 г., приложение 1).

' В настоящее время Министерство здравоохранения и медицинской промышленности РФ.

13

В хирургическом отделении (кабинете) необходимо иметь стоматологические кресла, бестеневые лампы, столики для инструментария, круглые винтовые табуреты со свинками и без них, электрическую бормашину с наконечниками, бактерицидные и ультрафиолетовые лампы; стоматологический инструментарий: шприцы разной емкости, держатели для картелированных анестетиков, одноразовые инъекционные иглы (см. главу III), пинцеты — стоматологические, хирургические, анатомические, глазные; зеркала и шпатели, наборы щипцов и элеваторов (см. главу V), скальпель и их держатели, наборы острых и тупых крючков, отсепаратов, рас-паторов, кюретажных ложек, долот, молотков, костных кусачек, ножниц, кровоостанавливающих зажимов, игл и иглодержателей. Среди инструментария должны быть иглы с тупыми концами, зонды — прямые, изогнутые под углом, пуговчатые, зонды для исследования слюнных желез.

В хирургическом отделении (кабинете, операционной) должна быть бормашина с набором боров, фрез, дриллей. Необходимы наборы для шинирования, стандартных шин, повязок (см. главу XI), языкодержатели, роторасширители, трахеотомические трубки, пародонтологические и эндодонтические наборы. В базовой стоматологической поликлинике в операционной желательно иметь лазерный скальпель.

Все кабинеты должны иметь естественное освещение и две системы искусственного освещения — общее, соответствующее санитарным требованиям, и рабочее — в виде специальных рефлекторов. Мебель в хирургических кабинетах должна быть окрашена нитро-эмалевой краской светлых тонов. Рабочие столы покрывают стеклом или пластиковым материалом, окрашенным нитроэмалевой краской или нитролаком.

В отделениях (кабинетах) хирургической стоматологии влажная уборка должна производиться дважды в день: между рабочими сменами и в конце каждого рабочего дня. Один раз в неделю следует проводить генеральную уборку помещений.

При лечении хирургических стоматологических больных обязательно соблюдение правил асептики, в том числе при обработке рук врачей разными методами.

Осмотр больного и все манипуляции врач проводит в маске, защитных очках, резиновых перчатках (рис. 1), а в операционной — в стерильном халате и бахиллах.

Стерилизационная должна располагаться в отдельном помещении, в котором подача инструментария осуществляется с помощью специального лифта, или должна находиться рядом с хирургическим кабинетом, чтобы подача инструментария осуществлялась через окно.

Критерием оценки санитарного состояния стерилизационной и операционной является бактериологический контроль (приказ Министерства здравоохранения СССР № 720 от 31.06.78 г.).

Штатные нормативы бюджетных медицинских организаций устанавливаются на основании приказа Министерства здравоохранения

14

СССР № 950 от 01.10.76 г., которым предусмотрено выделение 4 врачей-стоматологов на 10 000 населения. Число хирургов среди них зависит от обращаемости за помощью.

Штат медицинских сестер устанавливается из расчета одна должность медицинской сестры на каждую должность врача-хирурга.

Штат санитарок устанавливается из расчета одна должность на каждую должность врача.

Организация труда и лечебной работы в хирургическом отделении (кабинете). В поликлинике, где работает один хирург в смену, наиболее опытного врача надо использовать в ту смену, когда на прием приходит наибольшее количество больных. Объем и характер хирургических вмешательств должен зависеть от уровня квалификации хирурга, работающего в отделении.

После проверки санитарного состояния хирургического кабинета медицинская сестра перед каждой сменой обязана накрыть два стерильных стола (для инструментов и для перевязочного материала).

Первичные больные в хирургическое отделение могут поступать как из регистратуры, так и из терапевтического и ортопедического отделений; тяжелобольные и больные с повышенной температурой тела должны быть приняты в первую очередь с обязательным оформлением истории болезни. Ознакомившись с историей болезни, направлением, а также с теми медицинскими документами, которые

15

имеет больной, врач начинает опрос и обследование больного и при необходимости — несложные инструментальные исследования, используя и другие методы диагностики (рентгенологический, терапевтический или ортопедический, лабораторный).

При необходимости хирургического лечения устанавливают сроки, объем, место и характер предоперационной подготовки больного.

В поликлинических условиях могут быть произведены только такие стоматологические операции, после которых больной может самостоятельно или в сопровождении родственников поехать домой. Из таких операций наиболее распространенной является удаление зуба.

К сложным операциям в поликлинике относятся: удаление дис-топированных, полуретенированных, ретенированных зубов, вскрытие и хирургическая обработка гнойного очага при остром периостите, остеомиелите, абсцессах, лимфаденитах, наложение швов на раны мягких тканей, репозиция отломков костей лицевого скелета и иммобилизация при переломах челюстей, вправление вывиха нижней челюсти. Перечисленные операции являются неплаиовыми.

В поликлиническом отделении могут быть проведены следующие плановые оперативные вмешательства: реплантация, трансплантация, имплантация зубов, гемисекция, резекция верхушки корня зуба, удаление небольших доброкачественных новообразований мягких тканей и костной ткани челюстно-лицевой области, взятие ткани для биопсии, а также операции по поводу пародонтита, кист челюстей, удаление слюнного камня из протока, несложные пластические операции при незначительных деформациях мягких тканей и альвеолярного отростка челюстей, секвестрэктомия, удаление инородных тел.

Плановые операции назначаются на специально предусмотренный операционный день. Для проведения операции хирургу необходим ассистент, роль которого могут выполнить опытная медицинская сестра, врач или студент.

Данные обследования больного, все манипуляции и назначения врача, результаты лечения должны быть отмечены в истории болезни. Посещение больного всегда регистрируется в специальном журнале.

В хирургическом отделении (кабинете) проводится динамическое наблюдение лиц, подлежащих диспансеризации у хирурга-стоматолога. Кроме того, в состав базовых стоматологических поликлиник могут входить кабинеты восстановительного лечения и реабилитации.

Ежедневно проводится учет объема работы врача. Отчеты о работе врачей и выдачу листков временной нетрудоспособности ежемесячно анализирует руководитель. Количество выданных листков временной нетрудоспособности, длительность освобождения от работы и диагноз, на основании которого больной освобождался от работы, должны быть отмечены в специальной учетной книге* Для учета объема работы хирургических стоматологических отделений (кабинетов) поликлиники используют сводные ведомости. Заведующий отделением проводит анализ работы за месяц, полугодие, год и дает качественную оценку.

16

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

Стационар предназначен для обследования и лечения больных с заболеваниями челюстно-лицевой области, требующими хирургического или консервативного лечения в клинических условиях. Имеются заболевания челюстно-лицевой области, при-которых больные должны быть госпитализированы в срочном порядке через службу неотложной помощи. К ним относятся острые воспалительные заболевания: остеомиелит челюсти, абсцесс, флегмона, лимфаденит, фурункул, карбункул, травма, кровотечение и др. В хирургический стоматологический стационар поступают также больные по поводу последствий травмы, врожденных пороков развития, новообразований. Они нуждаются в соответствующих оперативных вмешательствах, которые могут быть проведены в плановом порядке. Эти больные должны быть заранее обследованы и подготовлены к госпитализации в условиях поликлиники.

В стационаре должны работать высококвалифицированные хирурги-стоматологи. Это в основном врачи, окончившие клиническую ординатуру при кафедрах хирургической стоматологии, одного из медицинских вузов, имеющие опыт работы, преимущественно высшую аттестационную категорию.

Хирургический стоматологический стационар должен иметь те же подразделения, что и хирургический стационар общего профиля:

операционно-перевязочный блок, процедурные комнаты, пищеблок, палаты, в том числе интенсивной терапии, посты медицинских сестер и др.

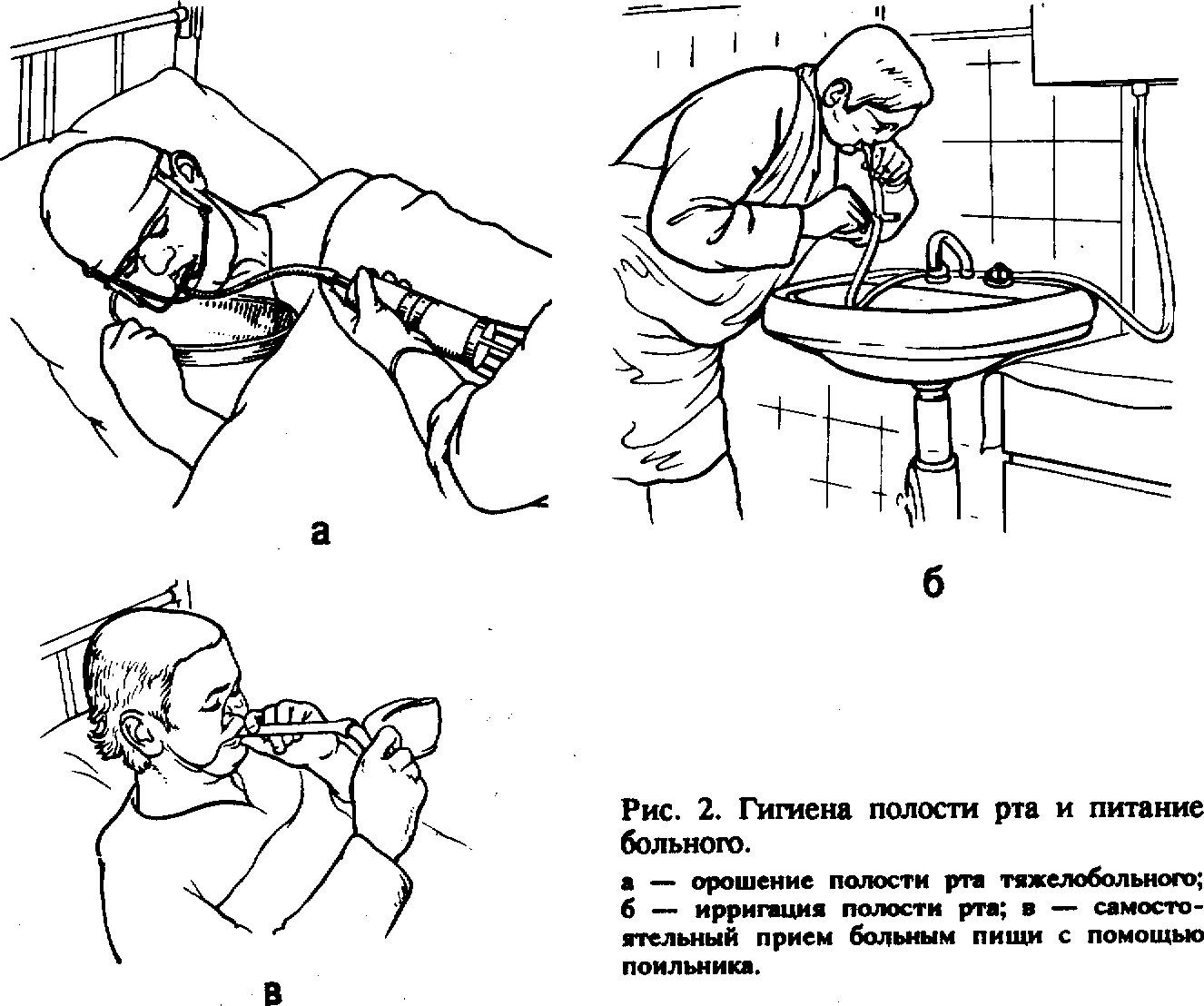

В стоматологическом стационаре следует организовать специаль-м ую комнату для проведения гигиенических процедур в полости '^та (рис. 2, а, б).

,о Перечень инструментария для оснащения хирургического стома-' Отологического отделения должен быть более разнообразным: в нем должны быть разных размеров скальпели, распаторы (прямые и [зогнутые), долота, роторасширители, кровоостанавшивающие за-кимы. Кроме этого, необходимы инструменты, используемые в ото->иноларингологии, —» лобный рефлектор, носовые зеркала, носовые 'долота, в том числе Воячека; в офтальмологии — глазные скальпели, пинцеты, ножницы, крючки — острые и лапчатые, зонды для слезного мешка. Операционнная должна быть оснащена аппаратами:

электрокоагулятором, дерматомами, приборами для охлаждения при работе на костных структурах, костно-режущими и др., а также инструментарием и аппаратами для остеосинтеза, имплантации, восстановительных операций. Желательно наличие в операционной лазерной установки с разными обляционными режимами скальпеля, а также аппаратуры для вмешательств на микрососудистой системе.

В стационаре по правилам асептики необходима организация специальных отделении или палат для пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями и соответствующих операционных и перевязочных (если отдаигш^^ ^U ^-wT^10- Рекомендуется ' ..—„иг п

иметь в отделении анестезиологическую службу, выделить палаты для послеоперационных больных или палаты интенсивной терапии. В многопрофильных больницах лечение тяжелобольных проводят в отделениях интенсивной терапии.

В соответствии с задачами оказания стационарной стоматологической помощи необходимо иметь анестезиологическое и реанимационное оборудование и оснащение.

При организации питания больного предусматриваются специальные диеты (столы 0, № 2) и приспособления для приема пищи (см. рис. 2, в).

Для успешного лечения больного необходимы доброжелательное отношение медицинского персонала, добросовестное соблюдение им своих обязанностей, правил врачебной этики и деонтологии.

В стационаре анализируются итоги работы врача и всего коллектива отделения, оперативная активность, койко-день соответственно нозологическим формам заболевания. Анализ работы проводится за месяц, полугодие, год. В последние годы действует система учета труда врачей стоматологического профиля на основе единицы трудоемкости определенной лечебно-диагностической процедуры.

Больные, которым проводилось лечение по поводу остеомиелита челюсти, актиномикоза челюстно-лицевой области, хронического заболевания слюнных желез, оральных манифестаций предВИЧ- и

18

ВИЧ-инфекций, одонтогенного гайморита, невралгии и прозолгив тройничного нерва, предракового заболевания, после восстановительных операций, оперативного лечения доброкачественных и зло" качественных опухолей в поликлинике или стационаре (при отсутствии онкологического и онкостоматологического кабинета) должны находиться на диспансерном учете.

Одним из направлений лечения хирургических стоматологических больных является первичная и вторичная профилактика, включающая научно опосредованные программы в зависимости от этиологии и патогенеза заболевания, а также проведение общих оздоровительных лечебных мероприятий.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Большинство хирургических вмешательств в полости рта, челюстно-лицевой области проводят в положении больного лежа в стоматологическом кресле или на операционном столе. Удаление зуба проводят в положении больного сидя в стоматологическом кресле, кроме отдельных клинических случаев (см. главу V).

Пациент должен быть обследован перед операцией с учетом патологического процесса, сложности вмешательства, возраста, общего состояния, наличия сопутствующих заболеваний и соответственно подготовлен. Перед операциями (кроме ургентных) больному проводят санацию полости рта.

Накануне операции необходимы прием душа или гигиенической ванны, тщательное бритье и сбривание волос на месте или вблизи операционного поля. При срочных вмешательствах это делается непосредственно перед поступлением в перевязочную или операционную. В поликлинике пациент раздевается в предоперационной до нижнего белья и надевает стерильную рубашку или халат, на голову — шапочку или марлевую повязку; в стационаре больного привозят в операционную и на столе накрывают стерильными простынями.

Перед операцией лицо пациента обрабатывают спиртом, полость рта — дезинфицирующим раствором.

Операции в поликлинике и стационаре проводят дифференцирование под местной анестезией или общим обезболиванием (см. главу IV).

При проведении операций надо помнить о сложности строения челюстно-лицевой области и больших требованиях, предъявляемых к последствиям хирургических вмешательств. Цель операции — устранение функциональных и эстетических нарушений поврежденного органа.

Ткани челюстно-лицевой области отличаются обширной сетью сосудов, расположением нервов, особенно лицевого, близостью к дыхательным и пищеварительным путям, органам зрения, ЛОР-ор-ганам, мозговому черепу и мозгу. Делая разрезы на лице, надо

19

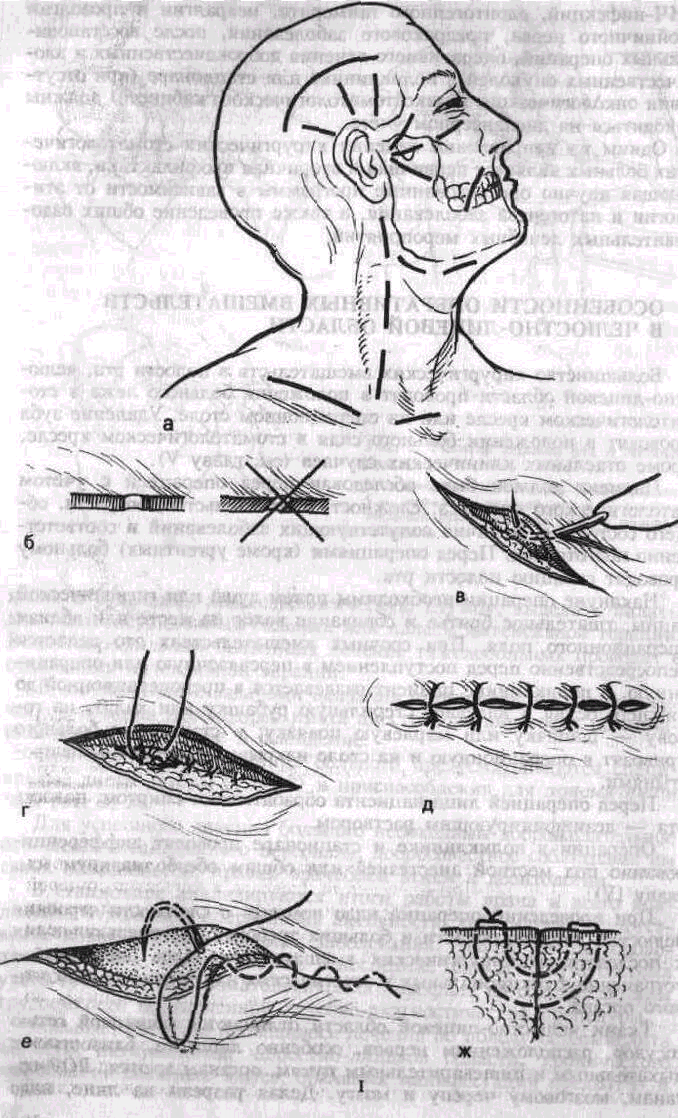

хорошо знать расположение ветвей лицевого нерва и ход крупных сосудов (рис. 3, I, а). При проведении разрезов в челюстно-лицевой области следует использовать одноразовые лезвия скальпелей разных размеров в зависимости от вида рассечения тканей. Лезвие скальпеля должно быть острым, а движение им непрерывным. При определенной сопротивляемости тканей лезвие быстро тупится, что требует его смены. Рассечение тканей должно быть строго послойным во избежание случайного повреждения крупных сосудов и нервов. Лезвие должно рассекать покровные ткани перпендикулярно под углом 90°, чтобы края раны не имели наклона (рис. 3, I, б). Это позволит правильно сопоставить края раны. В других случаях создается такой

21

угол наклона тканей, при котором ухудшается кровоснабжение, увеличивается их травматичность, а иногда развивается некроз краев раны. В полости рта нужно делать разрезы в области прикрепления десны, над участком неповрежденной кости. Это позволяет в последующем создать адекватную опору и возможность хорошо совмещать и зашивать края раны. При конструкции лоскутов тканей следует соблюдать определенные правила, чтобы не было таких осложнений, как некроз, расхождение краев раны, разрывы. Для предупреждения некроза лоскута верхушка последнего не должна быть шире его основания (исключением может быть расположение у основания крупной артерии), а края должны быть параллельны или постепенно сходиться на конус; по возможности у основания лоскута должно быть достаточное кровоснабжение по осевой линии и исключено его травмирование — скручивание, растяжение. Предупреждение расхождения краев раны достигается хорошим их совмещением, отсутствием травмирования и натяжения. Предотвращение разрывов, отрывов лоскута обеспечивается правильным планированием его размеров и послойным рассечением тканей, отсе-парациен их от кости; необходимо избегать травмирования краев раны пинцетом и зажимами.

При длительных операциях нельзя допускать обезвоживания тканей. Открытые раны следует часто смачивать изотоническим раствором натрия хлорида или накрывать влажной губкой.

По ходу вмешательства необходимо проводить тщательный ге-мостаз. Капиллярное кровотечение может быть остановлено путем прижатия сосуда марлевым тампоном или временным наложением кровоостанавливающего зажима. В отдельных случаях наряду с прижатием сосуда тампоном применяют сосудосуживающие препараты — тромбин или коллаген. Гемостаз можно осуществлять термокоагуляцией — точечным прикосновением к кровоточащему сосуду, не дотрагиваясь до других тканей во избежание ожога. При перерезке сосуда следует накладывать кровоостанавливающие зажимы на его концы и перевязывать их кетгутом. При выделении сосуда следует взять его на лигатуры до перерезки и только после лигирования перерезать каждый конец.

Оперируя на лице, следует помнить о ходе крупных сосудов — лицевой артерии, идущей через поднижнечелюстную область, нижний отдел околоушножевательной и щечной области и височной артерии, расположенной в височной области. В верхнебоковом отделе шеи надо фиксировать внимание на ходе сонной артерии и отходящих от нее сосудах, а также яремной вене, куда оттекает кровь от тканей лица через лицевую вену и крыловидное венозное сплетение, связанное с кавернозным синусом твердой мозговой оболочки. Правильный гемостаз позволяет бескровно работать в операционной ране.

Необходимо строго соблюдать технические условия наложения швов. Существуют два основных вида шовных материалов — рассасывающихся и нерассасывающихся. Первые удалять не надо, вторые удаляют. Из рассасывающегося шовного материала наиболее

22

часто пользуются кетгутом, который сохраняет прочность в тканях в течение 5—7 дней; специально обработанный хромом кетгут сохраняет прочность в тканях 9—14 дней. Однако шовный материал из кетгута вызывает воспалительную реакцию, поэтому нежелательно его использование при операциях на лице.

В качестве нерассасывающегося шовного материала используют шелк, нейлон, полиэстер, пропилен, конский волос. Наиболее эстетичный рубец и менее выраженная воспалительная реакция наблюдаются при использовании нити из синтетического материала. Размер шовного материала зависит от особенностей операции. Основными условиями использования того или иного шовного материала являются легкость обращения с ним и способность прочно удерживать узел. Следует помнить, что каждый лишний прокол тканей ухудшает эстетический эффект и всегда создает угрозу воспаления.

Форма иглы, которую применяют при работе на тканях полости рта и лице, зависит от фактуры тканей. На коже, слизистой оболочке, надкостнице следует работать острыми режущими (трехгранными) иглами, на рыхлых мягких тканях — круглыми, конусообразными. Иглы бывают разной длины и диаметра и следует всегда выбирать нужную или периодически менять их в зависимости от этапа операции.

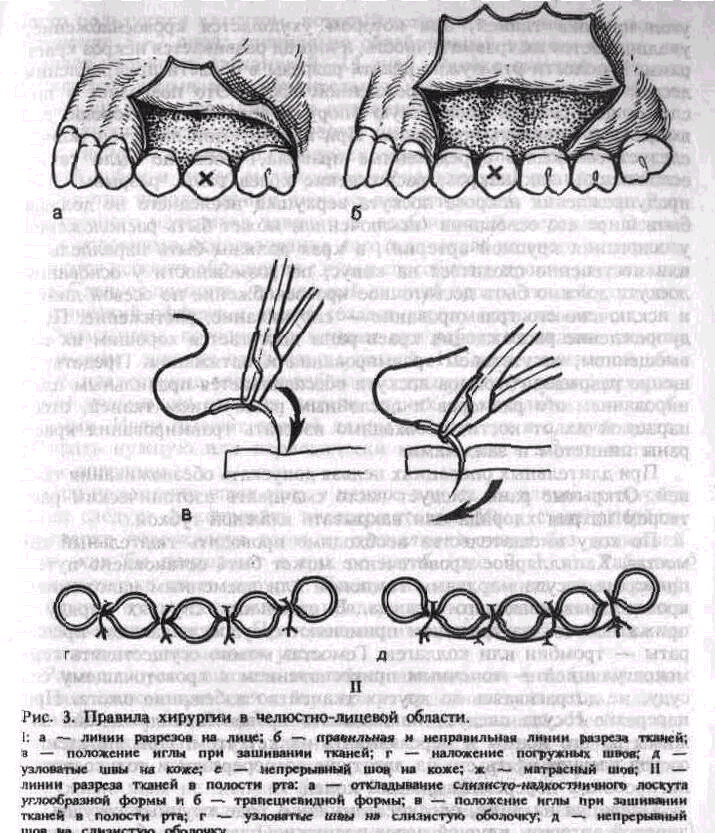

При наложении швов иглу в центре или на ^/л длины от острого конца следует фиксировать иглодержателем. Иглу ставят перпендикулярно поверхности раны и, прокалывая ткани без излишней силы, как бы повторяют в них ее изгиб (рис. 3, I, в). Работать должна только кисть хирурга. Пропуская иглу и нить через другой край раны, нужно без давления придерживать его пинцетом, стараясь не травмировать ткани. При совмещении краев раны без натяжения и стягивания завязывают узел.

Раны следует зашивать послойно, накладывая швы на мышцы, фасции, подкожную клетчатку, кожу, подслизистую ткань, слизистую оболочку, а также на нее вместе с надкостницей. Необходимо проверять каждый слой зашиваемых тканей, чтобы не осталась полость и не скопилась в ней кровь. Для профилактики этого погружные швы не должны быть туго затянуты.

Послойное зашивание раны должно обеспечить максимальное сближение краев раны. При наложении швов на кожу края раны должны хорошо и ровно соприкасаться (рис. 3, I, г, д, е). Возможно завертывание краев раны внутрь или выступание одного края над другим. Для предотвращения завертывания внутренних краев раны накладывают матрасные швы (рис. 3, I, ж). Нить завязывают обычным узлом, лучше проводить это аподактильно. Узел шва всегда должен быть смещен в сторону от линии раны. Можно накладывать непрерывный шов под эпидермисом (это делает рубец более незаметным) .

После операции на рану лица накладывают легкую марлевую повязку, а также специальные повязки с пластырным основанием, содержащие в марлевом слое или в биоматериале антибактериальные или другие препараты, улучшающие асептику раны и обеспечива-

23

ющие неосложненную регенерацию раны. На лице швы снимают на 6—7-й день, интрадермальный — на 8—10-й день.

Операции в волости рта имеют некоторые особенности, обусловленные вмешательством на слизистой оболочке губ, щек, альвеолярных отростков, небе, подъязычной области, языке. В полости рта разрезы проводят острым одноразовым скальпелем.

При операциях на слизистой оболочке губ, щек обязательно применяют проводниковую анестезию, чтобы расчеты иссечения и рассечения тканей были точными. Делают линейные сходящиеся разрезы, выкраивают треугольные лоскуты, производят клиновидное иссечение тканей. В зависимости от целей операции обращают внимание на подслизистую клетчатку с расположенными там слизистыми железами, мышцы. В отдельных случаях перевязывают сосуды. При операциях в щечной области обязательны фиксация выводного отверстия и хода выводного протока околоушной слюнной железы и проведение разрезов параллельно ему, выше или ниже.

При операциях в подъязычной области фиксируют выводное отверстие и ход протока поднижнечелюстной слюнной железы. При операциях в дистальных отделах — челюстно-язычном желобке следует помнить о расположении язычного нерва, одноименной артерии и вены во избежание их повреждения. Оперативные доступы в подъязычной области достигают разрезами по внутренней поверхности альвеолярного отростка, держа скальпель в сторону кости, и далее тупым путем проникают в передние и дистальные отделы пространства.

При хирургическом вмешательстве в области языка необходимы фиксация последнего с помощью марлевой салфетки или взятие его на лигатуру. Оперативные вмешательства на поверхности языка проводят полулунными разрезами слизистой оболочки с частью подслизистого слоя. При манипуляции в глубоких отделах языка делают вертикальные разрезы и далее работают тупым путем — распатором, ножницами Купера, «маскитом». После гемостаза накладывают погружные швы кетгутом, а слизистую оболочку языка сшивают матрасными швами — кетгутом или синтетической нитью, реже — шелком. При вскрытии ограниченных гнойников рекомендуются горизонтальные разрезы в месте наибольшего выбухания — в боковых отделах, на спинке и кончике языка.

Операции в преддверии рта проводят в области слизистой оболочки свободной и прикрепленной десны — на альвеолярном отростке челюсти. При вмешательствах на свободной десне делают поперечные или продольные разрезы с образованием фигур встречных треугольных лоскутов для устранения Рубцовых тяжей и складок слизистой оболочки.

На прикрепленной десне альвеолярного отростка рекомендуется проведение полуовальных, углообразных или трапециевидных разрезов до кости, иногда по десневому краю, держа скальпель под углом 90° к кости (рис. 3, II, а, б, в). Далее откидывают слизи-сто-надкостничиый лоскут при помощи распатора.

Оперативный доступ к телу верхней и нижней челюсти проводят

24

линейным разрезом на месте прикрепленной десны у ее границы со свободной слизистой оболочкой. При доступе в крыловидно-ниж-нечелюстное пространство разрез делают в области слизистой оболочки крыловидно-нижнечелюстной складки и далее тупым путем проходят в пространство. Разрезы на небе делают, учитывая выход сосудисто-нервного пучка из большого небного и резцового отверстий. При операциях на небе рекомендуется изготовление защитных пластинок, которые надевают на рану в послеоперационном периоде.

В зависимости от слоев рассеченных тканей в полости рта накладывают узловатые или непрерывные швы на слизистую оболочку, используя кетгут или нитки из синтетических материалов (рис. 3, II, г, д). Раны после вскрытия гнойников дренируют тонкими трубочками, половинами трубок или полосками из перчаточной резины. Следует фиксировать дреиажи шелковыми или полиамидными нитями к зубам или пластырем к коже лица во избежание оставления их в ране или проталкивания в глубь тканей.

После операции в челюстно-лицевой области чаще назначают холод (лед в пузыре) на 2—4 ч, иногда лечение холодом проводят в течение 2—4 сут.

В послеоперационном периоде тактика лечения зависит от особенностей патологии и хирургического вмешательства, условий его проведения (в поликлинике или стационаре) и индивидуальных особенностей пациента. В стационаре должны быть предусмотрены все условия и медикаментозное обеспечение для интенсивной терапии, реанимационных мероприятий. Хорошие результаты в комплексном лечении тяжелобольных дают гемосорбция, лимфосорбция, плазмаферез, ГБО, что требует соответствующего оснащения.

После операции необходимо соблюдение гигиены полости рта. Назначают полоскания антисептическими растворами, ирригации с использованием специальных кружек или ирригационных систем. Орошение, полоскание, ирригацию проводят 5—6 раз в день. Перевязки делают индивидуально. При операции и перевязке раны в случае скопления между швами тканевой жидкости, крови вводят резиновые полоски, которые служат дренажами. Их удаляют через 1—2 сут.

После операций в условиях поликлиники больным при наличии показаний рекомендуют прием жидкой пищи в течение нескольких дней, в стационаре назначают специальные диеты (столы — «трубочный», «челюстной» № 2).