- •Экспериментальное исследование светового поля источника видимого излучения

- •Устройство фотометрической головки

- •Необходимые приборы и принадлежности

- •Измерения

- •Определение фокусного расстояния собирательной и рассеивающей линз

- •Определение фокусного расстояния собирательной линзы

- •Если обозначить буквами а и b расстояния предмета и его изображения от линзы, то фокусное расстояние последней выразится формулой

- •Упражнение 2 Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы

- •Изучение зрительной трубы Упражнение 1 Определение увеличения зрительной трубы

- •Упражнение 2 Определение поля зрения оптической трубы

- •Упражнение 3 Определение разрешающей способности оптических систем

- •Литература.

- •Лабораторная работа № 4 Исследование дисперсионных свойств стеклянной призмы в области видимого света спектрометром гс-5

- •Упражнение 1 Определение преломляющего угла призмы

- •Определение угла наименьшего отклонения и показателя преломления стеклянной призмы

- •Определение дисперсии и разрешающей силы стеклянной призмы

- •Вопросы по теме

- •Литература

- •Определение длины световой волны с помощь бипризмы Френеля и щелей Юнга

- •Экспериментальная установка. Экспериментальная установка собрана на оптической скамье.

- •Определение длины световой волны с помощью бипризмы

- •Определение длины световой волны с помощью щелей Юнга

- •Определение радиуса кривизны линзы и длины световой волны с помощью колец Ньютона

- •Упражнение 1 Определение радиуса кривизны линзы

- •Упражнение 2 Определение длин волн линий ртути

- •В пределах первого дифракционного максимума располагается интерференционных полос:

- •Упражнение 1 Определение концентрации растворов

- •Исследование зависимости коэффициента преломления газа от давления

- •Измерения

- •Определение длины световой волны с помощью дифракции Френеля на круглом отверстии Введение

- •Описание установки

- •Измерения

- •Изучение дифракционной решетки и определение длины световой волны Введение

- •Описание установки

- •Определение постоянной решетки и ее угловой и линейной дисперсии

- •Литература.

- •Лабораторная работа № 10 Изучение поляризации света

- •Исследование зависимости интенсивности света, прошедшего через два поляроида

- •Вопросы по теме.

- •Лабораторная работа № 11 Определение длины световой волны квантового генератора с помощью эталона Фабри-Перо

- •Распределение интенсивности в полосах интерферометра Фабри-Перо

- •Обработка результатов. На основании трехкратных измерений

- •Примечание

- •Задание

- •Вопросы по теме.

- •Исследование интегральной излучательной способности нагретых нечерных тел как функции температуры Введение

- •Величина

- •Принцип измерения яркостной температуры

- •Устройство и работа пирометра с исчезающей нитью

- •Описание установки и измерения

- •Для нечерного тела значение j можно записать так:

- •Поэтому из (5) и (6) имеем:

- •6. Зная σ, t, n, w, можно по формуле

Описание установки

Обычно для работы с дифракционной решеткой используется гониометр. В простейшем случае гониометр состоит из коллиматора, зрительной трубы, столика. Коллиматор представляет собой трубу, на одном конце которой установлен объектив, а на другом – узкая щель, устанавливающаяся в фокусе объектива. Это необходимо для того, чтобы лучи, вышедшие из любой точки щели, за объективом шли параллельным пучком.

Источник исследуемого света устанавливают перед щелью коллиматора, освещая её пучком света, идущим вдоль оси коллиматора.

Дифракционная решетка устанавливается на столике так, что ее плоскость перпендикулярна оси коллиматора иногда под некоторым углом. Дифракционную картину наблюдают с помощью зрительной трубы. Для просмотра всей картины и измерения углов дифракции зрительная труба может поворачиваться вокруг вертикальной оси столика. Схема такой установки дана на рис.3.

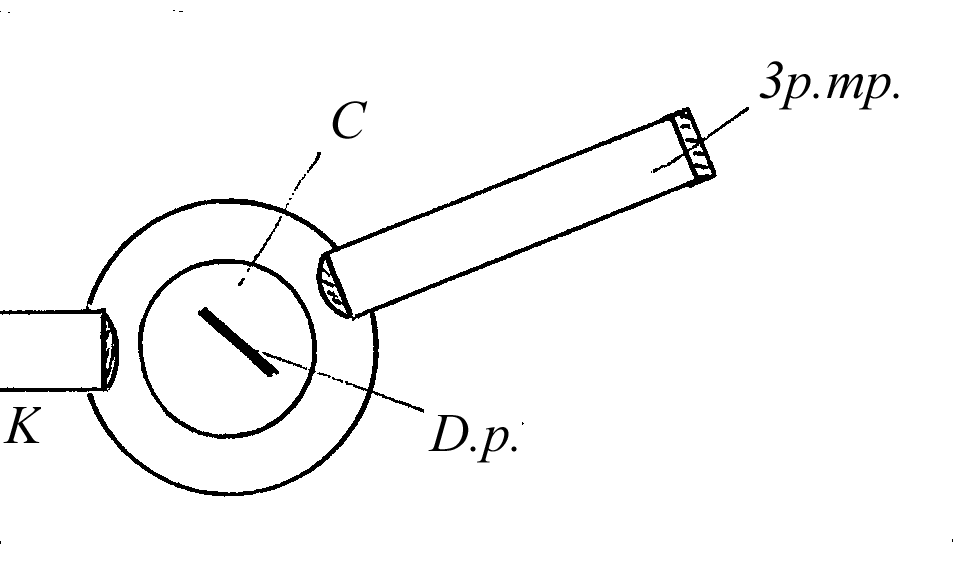

Здесь S – источник света, Щ.К. – щель коллиматора, К – коллиматор, С – столик, Д.р. – дифракционная решетка, Зр.т. – зрительная труба.

Измерения положения зрительной трубы, а следовательно, и углов дифракции, производится по шкале с нониусом.

Рис. 3 .

В данной работе предлагается установка, изготовленная в лаборатории оптики КГУ. Ее принципиальная схема несколько отличается от рассмотренной выше, однако, основные узлы установки остались прежними.

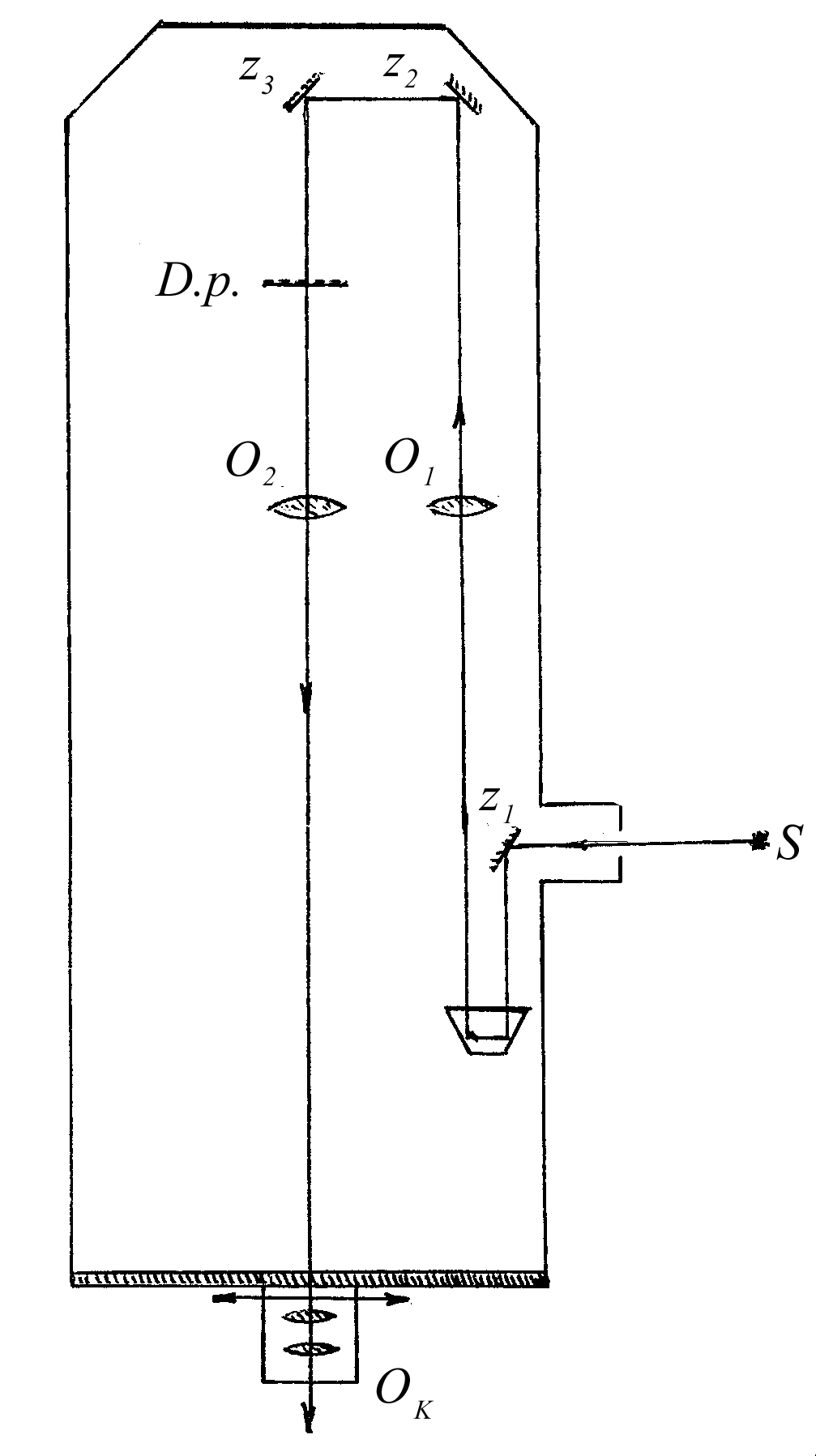

Установка также имеет коллиматор, дифракционную решетку и зрительную трубу. Для уменьшения габаритов установки коллиматор и зрительная труба установлены не друг за другом, как в установке на рис.3 , а рядом друг с другом. Для поворота светового пучка по нужному направлению используется три алюминиевых зеркала и поворотная призма. Поворотная призма может перемещаться вдоль оптической оси коллиматора, постоянно тем самым делать наводку на резкость линий так, что их изображение получается все время в одной и той же плоскости. Схема используемой установки дается на рис. 4.

Рис. 4 .

Здесь S – источник света, Щ – щель коллиматора, Z1, Z2, Z3 – зеркала, ПП – поворотная призма, О1 – объектив коллиматора, О2 – объектив зрительной трубы, Ок – окуляр зрительной трубы.

Лучи света после прохождения через дифракционную решетку Д.р., объектив зрительной трубы О2 формирует изображение дифракционной картины в фокальной плоскости FF объектива О2. Это изображение рассматривается с помощью окуляра Ок, имеющего для отсчета крестовидный индекс. Для просмотра всей дифракционной картины и для отсчета положений линий (максимумов 1, 2, 3 порядков) окуляр может перемещаться вдоль плоскости FF. Для перемещения окуляра служит маховичок, расположенный под окуляром, а для отсчета положений линий – шкала и нониус, расположенные над окуляром. Точность отсчета 0,05 мм. Справа на корпусе прибора расположен маховичок М, с помощью которого наводится на резкость рассматриваемая линия.

Упражнение 1

Определение постоянной решетки и ее угловой и линейной дисперсии

Установите источник света против щели коллиматора и подайте с помощью автотрасформатора такое напряжение на лампу, чтобы ток, проходящий через лампу, был около 2 А. По мере вхождения в режим ток лампы будет падать. Ток при установившемся режиме (через 5-7 минут) установите 1,2 А ( при меньшем токе лампа может погаснуть).

Наблюдая в окуляр, отыщите зеленую линию ртути, длина волны которой =5460Å. С помощью маховичка, расположенного с правой стороны прибора, наведите на резкость, а затем отрегулируйте ширину щели так, чтобы ее изображение было достаточно узким.

Далее приступайте к измерению положения линий 1, 2, 3-го порядков справа от нулевого (белого) максимума, а затем слева.

Обратите внимание на то, что каждая линия сопровождается двумя симметрично расположенными более слабыми линиями (так называемыми духами). Для них измерений производить не следует.

Учитывая, что углы дифракции для данной решетки даже для максимумов 4-го порядка не превышают 2º, sin можно заменить tg .

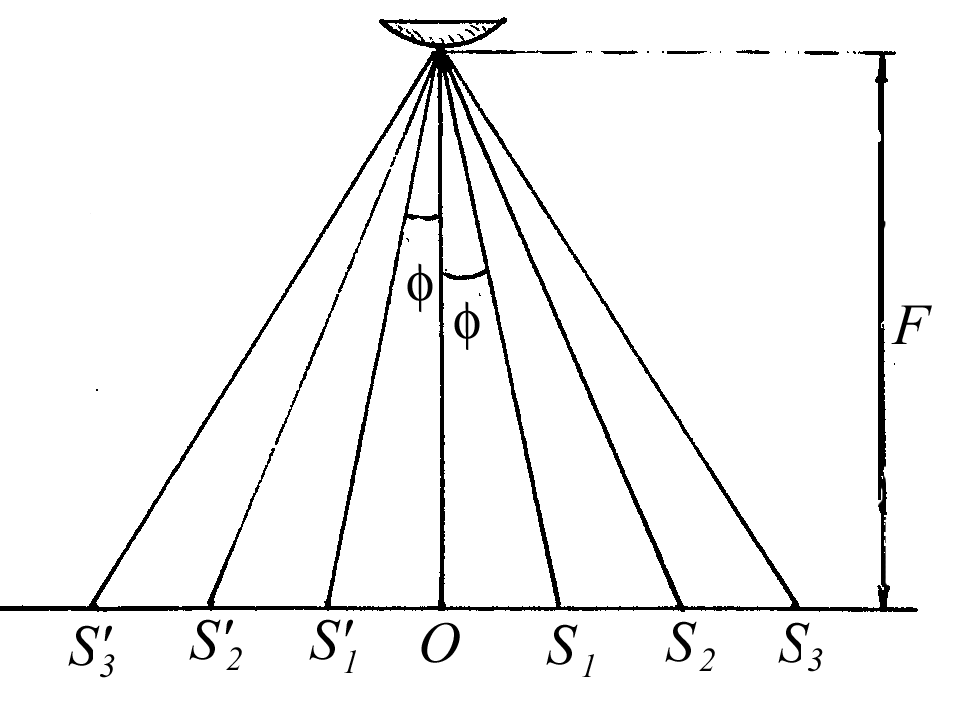

Тогда для максимума, например, 1-го порядка tg определится отношением ( см. рис. 5 ):

![]() .

.

Рис. 5 .

Фокусное расстояние объектива зрительной трубы F=93,9 (0,2) см. Подставив значение sin tg в формулу (1), определите постоянную решетки. Аналогично подсчет производится и для линий 2-го и 3-го порядков.

Данные измерений занести в таблицу:

Порядок максимума |

Положение линий справа от центрального максимума Sк |

Положение линий слева от центрального максимума Sк |

Линейное расстояние от 0 до К-го максимума (SкSк )/2 |

Постоянная решетки D |

|

|

|

|

|

Определите погрешность измерения для каждого случая.

Для определения дисперсии решетки проведите измерения для зеленой линии ртути (в первой части данного упражнения эти измерения уже выполнены), длина волны которой 1= 5460 Å , и ближайшей к ней желтой линии ( 2= 5770 Å ) в спектрах 1, 2 и 3-го порядков, расположенных справа (или слева) от нулевого максимума.

Учитывая, что tg sin (рад.) формула (4) для определения углов дисперсии преобразуется:

![]() ,

,

где Sk – линейное расстояние между положениями линий и в спектре одного и того же порядка по одну сторону от центрального максимума.

Как и в случае определения постоянной решетки перед измерением положения линий необходимо произвести наводку на резкость.

Полученный результат сравните с результатом, вычисленным по формуле

![]() .

.

Упражнение 2

Определение неизвестных длин волн и разрешающей способности решетки

Для определения неизвестных длин волн спектральных линий проводятся аналогичные измерения, как и в упражнении 1 для зеленой линии ртути. Зная постоянную решетки (из упражнения 1) и определив значения sin для синей и фиолетовой линий ртути, определите их длины волн. Перед началом измерений произведите наводку на резкость изображения исследуемой линии. Данные измерений и вычислений сведите в таблицу, аналогичную таблице в упражнении 1.

Определите погрешность вычислений.

Для определения разрешающей способности решетки отыскивают две близкие по длине волны линии, которые разрешаются в спектрах низких порядков.

Такими линиями могут служить две желтые линии ртути. Определив номер спектра, в котором эти две линии представляются как одна, но с заметным для глаза ослаблением яркости по середине вдоль всей линии, вычисляют разрешающую способность решетки по формуле:

![]() .

.

Число штрихов решетки можно определить, разделив длину рабочей части решетки l = 10 мм на постоянную решетки.

Сравните результат с величиной разрешающей способности решетки, вычисленной по формуле:

![]() ,

,

где одна из длин волн близких спектральных линий.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ.

1. Напишите условия для главных максимумов, главных минимумов и дополнительных минимумов.

2. Что такое дифракция Френеля и дифракция Фраунгофера?

3. Нарисуйте схему для наблюдения дифракции Фраунгофера на экране.

4. Нарисуйте зависимость интенсивности света от угла дифракции.

5. Что такое критерий Релея?

6. Выведите формулы для разрешающей способности и дисперсии.

7. Определите количество главных максимумов, располагающихся между двумя главными минимумами.

8. Определите количество дополнительных максимумов, располагающихся между двумя главными минимумами.

9. Чему равна ширина главного максимума?