Радионуклидная диагностика — это раздел медицинской радиологии, который изучает методы исследования функционального и морфологического состояния органов и систем с помощью радиофармацевтических препаратов (РФП).

Основным методом радионуклидной диагностики является радиометрия, которая заключается в регистрации радиометрическими приборами излучения введенных в организм РФП.

В качестве радиоактивных индикаторов используют радионуклиды, которые входят в состав органических или неорганических соединений. Химические соединения, в которых часть нейтральных атомов заменена радиоактивными, называют мечеными соединениями. Используют очень малые в весовом отношении количества радионуклидов (одну стоквадриллионную часть грамма). Такие малые количества получили наименование индикаторных количеств, а обусловлены ими дозы облучения – индикаторных доз. Такие дозы существенно не влияют негативно на организм, не нарушают нормальное течение жизненных процессов и поэтому противопоказаний к их использованию нет за исключением ограничений, предусмотренных НРБУ – 97, беременности, периода лактации, детского возраста.

Химические свойства радионуклидов тождественны свойствам стабильных тех же химических элементов, поэтому и поведение их в организме одинаковое. Изучение метаболизма радиоактивных индикаторов позволяет изучать метаболизм соответствующих стабильных веществ.

Радионуклиды получают в ядерных реакторах, с помощью циклотронов и после очистки и определения удельной активности их в герметически закрытых ампулах в специальных защитных контейнерах направляют в радиологические лаборатории. Выбор индикатора и аппаратуры для радионуклидного исследования зависит от цели исследования.

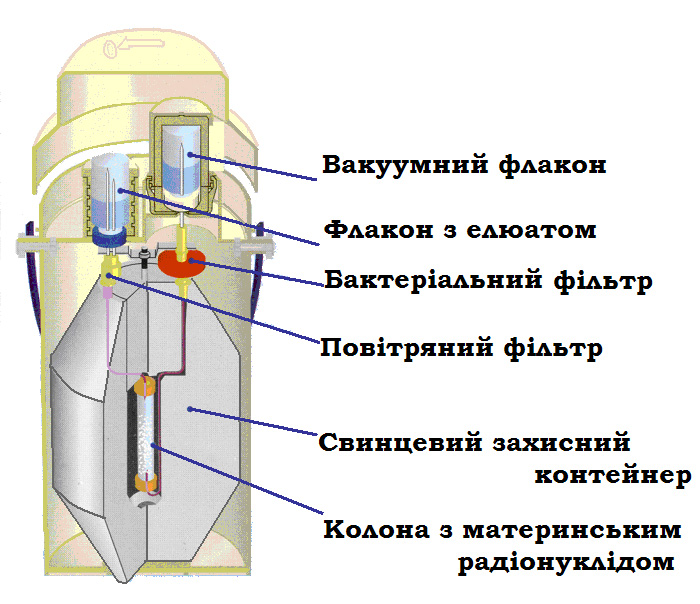

Получение рфп в генераторе

О сновные

элементы генератора: защитный кожух,

колонна с материнским радионуклидом и

система коммуникаций (см. рис..3.1.).

Дочерний короткоживущий

радионуклид, что образуется в результате

распада материнского радионуклида,

вымывают из генератора. Обычно пользуются

генератором 99mТс

с периодом полураспада 6 часов

(материнский радионуклид 99Мо),

87mSr с

периодом полураспада 2,8 часа (материнский

радионуклид 87Y),

113mIn с периодом

полураспада 99,8 минуты

(материнский радионуклид 113Sn,

132I с периодом

полураспада 2,3 часа (материнский

радионуклид 132Тe)

и др.

сновные

элементы генератора: защитный кожух,

колонна с материнским радионуклидом и

система коммуникаций (см. рис..3.1.).

Дочерний короткоживущий

радионуклид, что образуется в результате

распада материнского радионуклида,

вымывают из генератора. Обычно пользуются

генератором 99mТс

с периодом полураспада 6 часов

(материнский радионуклид 99Мо),

87mSr с

периодом полураспада 2,8 часа (материнский

радионуклид 87Y),

113mIn с периодом

полураспада 99,8 минуты

(материнский радионуклид 113Sn,

132I с периодом

полураспада 2,3 часа (материнский

радионуклид 132Тe)

и др.

Рис..3.1. Схема радионуклидного генератора.

Фармацевтические требования к рфп

Химическая чистота РФП определяется наличием в нем посторонних нерадиоактивных веществ.

Радиохимическая чистота определяется частью радионуклида, который находится в РФП в необходимой химической форме. Например, если радиохимическая чистота гиппурана составляет 98%, это означает, что в препарате 98% 131I, связанного с гипураном. Радиохимические примеси могут существенно влиять на достоверность получаемой информации.

Радионуклидная чистота - часть общей активности препарата, обусловленная необходимым радионуклидом.

Апирогенность обеспечивается использованием апирогенных реагентов, растворов и соблюдением соответствующих требований процесса производства препарата.

Радиотоксичность - степень лучевого (повреждающего) действия РФП на организм. По степени радиационной безопасности радионуклиды делят на 4 группы:

• Группа А - особенно высокой радиотоксичности (в диагностике не используется);

• Группа бы - высокой радиотоксичности (131I; 89Sr);

• Группа В - средней радиотоксичности (75Se; 198Au);

• Группа Г - низкой радиотоксичности (51Cr; 67Ga;64Cu).

Введенный радионуклид в кровь сначала равномерно распределяется в организме, после чего накапливается в определенных органах и тканях. Все РФП делят на 3 группы: органотропные (99mТс пертехнат, 198Au коллоид, 197Hg промеран), туморотропные (67Ga цитрат) и без выраженного селективного накопления (24Na). Критерием, определяющим токсичность нуклида, является эффективный период полувыведения (Тэфф.).

Для регистрации РФП в организме необходимо чтобы его излучение было достаточной энергии для регистрации приборами (50-150 кеВ).

Табл.3.1. Основные характеристики РФП и лучевые нагрузки на критические органы

Радионуклид |

Т1/2 |

Соединения |

Критический орган |

Лучевая нагрузка, МЗв/МБк

|

|||||

32Р |

14,З суток (β-) |

двухзамещенный фосфат натрия |

Организм в целом Половые железы Красный костный мозг |

2,7 1,8 4,5

|

|

||||

67Ga |

3,25 суток |

цитрат |

Костный мозг |

0,15 |

|

||||

75Se |

120,4 суток |

селен-метионин |

Печень Почки |

6,2 6,2 |

|

||||

99mTc |

6 часов. |

пертехнат, пирофосфат, тетрафосмин, лимфоцис |

Печень Селезенка Половые железы Скелет |

0,092 0,057 0,0015 0,0094 |

|

||||

111In |

2,8 суток |

цитрин |

Почки Красный костный мозг |

0,016 0,0017

|

|

||||

113mIn |

100 мин. |

цитрин |

Печень Организм в целом |

0,10 0,0025 |

|

||||

131I |

8,06 суток |

йодид калию |

Щитовидная железа Половые железы Почки Организм в целом Толстая кишка Печень |

570 0,058 0,075 0,0049 9,4 0,22 |

|

||||

133Xe |

5,29 суток |

|

Легкие Половые железы |

0,011 0,00035 |

|

||||

197Hg |

64,1 час. |

промеран, меченый 197Hg |

Почки Половые железы |

3,1 0,011 |

|

||||

198Au |

2,69 суток |

коллоидное |

Печень Селезенка Красный костный мозг |

11 3,3 0,73

|

|

||||

Выбор индикатора и аппаратуры для радионуклидного исследования осуществляют в зависимости от задачи исследования.

Пути введения РФП в организм: энтеральный, внутривенный, внутриартериальный, в лимфатические сосуды, внутрикожный и подкожный, внутритканевой, в спинномозговой канал, ингаляционный.