- •Психогенетика

- •Раздел I. Психогенетика как область науки тема 1. Введение в предмет

- •1.1. Психогенетика как область науки. Предмет психогенетики

- •1.2. История возникновения психогенетики

- •1.3. Евгеническое движение

- •1.4. Генетика и общество

- •1.5. Психогенетика в проекте "Геном человека"

- •1.6. Психогенетика и генетика поведения животных

- •1.7. Основные этапы становления и развития психогенетики

- •1.8. Психогенетика в России

- •1.1. Психогенетика как область науки. Предмет психогенетики

- •1.2. История возникновения психогенетики

- •1.3. Евгеническое движение

- •1.4. Генетика и общество

- •1.5. Психогенетика в проекте "Геном человека"

- •1.6. Психогенетика и генетика поведения животных

- •1.7.Основные этапы становления и развития психогенетики

- •1.8. Психогенетика в России

- •Словарь терминов

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел II. Элементарные основы общей генетики

- •Тема 2. Признаки в популяциях

- •Словарь терминов

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 3. Генетическая основа простых качественных признаков. Материальный субстрат наследственности

- •3.1. Законы Менделя

- •3.1.1. Г. Мендель и его опыты

- •3.1.2. Моногибридное скрещивание и первый закон Менделя

- •3.1.3. Дигибридное скрещивание и второй закон Менделя

- •3.2. Хромосомная теория наследственности

- •3.2.1. Возникновение хромосомной теории наследственности

- •3.2.2. Два типа клеточного деления

- •3.2.3. Хромосомы человека

- •3.2.4. Рекомбинация хромосом в процессе образования половых клеток

- •3.2.5. Сцепление и кроссинговер

- •3.2.6. Генетическая уникальность индивида

- •3.3. Молекулярные основы наследственности

- •3.3.2. Определение гена. Основная функция гена

- •3.3.3. Генетический код

- •3.4. Гены в хромосомах. Мутации

- •3.4.1. Понятия локуса и аллеля. Множественные аллели. Гомозиготность и гетерозиготность

- •3.4.2. Генные мутации

- •3.4.3. Хромосомные аномалии

- •3.5. Гены в популяциях. Закон Харди-Вайнберга

- •3.1. Законы Менделя

- •3.2. Хромосомная теория наследственности

- •3.3. Молекулярные основы наследственности

- •3.4. Гены в хромосомах. Мутации

- •Словарь терминов

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел III. Биометрическая генетика глава 4. Генетические основы количественной изменчивости

- •4.1. Количественная изменчивость и методы ее описания

- •4.1.1. Измерение количественных признаков

- •4.1.2. Характеристики центральной тенденции

- •4.1.3. Характеристики разброса

- •4.1.4. Межгрупповые и межиндивидуальные различия

- •4.2.1. Генотип и фенотип

- •4.2.2. Возникновение количественной изменчивости под действием полимерных генов. Генетическая дисперсия

- •4.2.3. Различные типы взаимодействия генов. Аддитивное взаимодействие

- •4.2.4. Возникновение количественной изменчивости под действием среды. Норма реакции. Средовая дисперсия

- •4.2.5. Совместный вклад генотипа и среды в количественную изменчивость. Генетическая и средовая дисперсии как составляющие популяционной фенотипической дисперсии

- •4.3. Показатель наследуемости и его особенности

- •4.3.1. Показатель наследуемости в количественной генетике и генетике поведения

- •4.3.2. Чувствительность показателя наследуемости к частотам генотипов в популяции

- •4.3.3. Чувствительность показателя наследуемости к изменениям среды

- •4.3.4. Важность правильной интерпретации показателя наследуемости

- •4.4. Генотип-средовое взаимодействие

- •4.4.1. Вклад генотип-средового взаимодействия в популяционную изменчивость

- •4.4.2. Генотип-средовая ковариация

- •4.1. Количественная изменчивость и методы ее описания

- •4.2. Наследственность и среда как факторы возникновения количественной изменчивости

- •4.3. Показатель наследуемости и его особенности

- •4.4. Генотип-средовое взаимодействие

- •Словарь терминов

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 5. Фенотипическая структура популяции и математическое моделирование в психогенетике

- •5.1. Введение

- •5.2. Компоненты генетической дисперсии

- •5.3. Компоненты средовой дисперсии и эффекты генотип-средового взаимодействия

- •5.4. Ассортативность как фактор, влияющий на фенотипическую дисперсию

- •5.5. Математическое моделирование в психогенетике

- •Словарь терминов

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел IV. Экспериментальные методы психогенетики

- •Тема 6. Измерение сходства и различий между родственниками

- •6.1. Семейное и генетическое сходство

- •6.2. Общие гены у родственников. Понятие о вероятности. Коэффициент родства

- •6.3. Способы количественной оценки фенотипического сходства между родственниками

- •6.3.1. Конкордантность

- •6.3.2. Корреляция

- •6.3.3. Регрессия

- •Словарь терминов

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 7. Экспериментальные схемы генетико-популяционных исследований

- •7.1. Близнецы и близнецовый метод

- •7.1.1. Биология близнецовости

- •7.1.2. Концепция близнецового метода

- •7.1.3. Разновидности близнецового метода

- •7.2. Метод приемных детей

- •7.3. Семейные исследования

- •7.3.1. Анализ родословных

- •7.3.2. Исследования родственников в семьях

- •7.4. Сопоставление результатов, полученных разными методами

- •7.1. Близнецы и близнецовый метод

- •7.2. Метод приемных детей

- •7.3. Семейные исследования

- •7.4. Сопоставление результатов, полученных разными методами

- •Словарь терминов

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 8. Методы, использующие молекулярно-генетические технологии и моделирование на животных

- •8.1. Геномика и психогенетика

- •8.2. Анализ сцепления

- •8.2.1. Классический вариант анализа сцепления

- •8.2.2. Картирование локусов количественных признаков (лкп)

- •8.3. Анализ ассоциаций. Метод гена-кандидата

- •8.4. Прямой анализ днк и выявление мутаций

- •8.5. Моделирование на животных

- •8.1. Геномика и психогенетика

- •8.2. Анализ сцепления

- •8.3. Анализ ассоциаций. Метод гена-кандидата

- •8.4. Прямой анализ днк и выявление мутаций

- •8.5. Моделирование на животных

- •Словарь терминов

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел V. Психогенетика и развитие тема 9. Генотип и среда в индивидуальном развитии

- •9.1. Концепция нормы реакции и развитие

- •9.2. Как среда может взаимодействовать с генотипом в процессе развития?

- •9.3. Молекулярные аспекты развития

- •9.3.1. Фенотип на клеточном уровне

- •9.3.2. Транскрипция, трансляция и факторы, влияющие на эти процессы

- •9.3.3. Ранние гены и их роль в развитии

- •9.3.4. Гормоны и их роль в генетической регуляции

- •9.3.5. Регуляторная роль g-белков

- •9.4. Морфогенез нервной системы и факторы, влияющие на этот процесс

- •9.5. Роль эмбрионального и неонатального опыта в развитии поведения

- •9.6. Родительские эффекты в развитии

- •9.7. Принцип системности и диалектика взаимодействия генотипа и среды в развитии

- •9.7.1. Вариабельность в нервной системе

- •9.7.2. Эпигенез

- •9.7.3. Теория эпигенеза путем селективной стабилизации синапсов

- •9.7.4. Случайности развития

- •9.7.5. Историзм развития

- •Словарь терминов

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел VI. Психогенетические исследования нормальной вариативности

- •Тема 10. Элементарные психические функции. Психофизиологические и двигательные характеристики

- •10.1. Сенсорное восприятие

- •10.2. Морфология и физиология мозга

- •10.2.1. Генетические исследования морфологии мозга человека

- •10.2.2. Генетические исследования биоэлектрической активности мозга человека

- •10.3. Двигательные характеристики

- •10.1. Сенсорное восприятие

- •10.2. Морфология и физиология мозга

- •10.3. Двигательные характеристики

- •Словарь терминов

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 11. Интеллект и когнитивные характеристики. Темперамент. Личность

- •11.1. Психогенетические исследования интеллекта

- •11.2. Психогенетические исследования темперамента и личности

- •11.1. Психогенетические исследования интеллекта

- •11.2. Психогенетические исследования темперамента и личности

- •Словарь терминов

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел VII. Психогенетика и психопатология тема 12. Психогенетические исследования нарушенного поведения

- •12.1. Шизофрения

- •12.2. Депрессивное расстройство

- •12.3. Болезнь Альцгеймера (старческое слабоумие, деменция)

- •12.4. Умственная отсталость и задержка умственного развития

- •12.5. Неспособность к обучению

- •12.6. Дислексия

- •12.7. Преступность и алкоголизм

- •12.1. Шизофрения

- •12.2. Депрессивное расстройство

- •12.3. Болезнь Альцгеймера (старческое слабоумие, деменция)

- •12.4. Умственная отсталость и задержка умственного развития

- •12.5. Неспособность к обучению

- •12.6. Преступность и алкоголизм

- •Словарь терминов

- •Вопросы для самопроверки

3.2. Хромосомная теория наследственности

3.2.1. Возникновение хромосомной теории наследственности

3.2.2. Два типа клеточного деления

3.2.3. Хромосомы человека

3.2.4. Рекомбинация хромосом в процессе образования половых клеток

3.2.5. Сцепление и кроссинговер

3.2.6. Генетическая уникальность индивида

3.2.1. Возникновение хромосомной теории наследственности

То, что организмы

состоят из клеток, впервые было обнаружено

еще в XVII в., но лишь в 1831 г. была открыта

главнейшая часть клетки - клеточное

ядро. Впоследствии выяснилось, что ядро

также дифференцировано и состоит из

различных компонентов. В 1848 г. были

впервые описаны наиболее важные его

компоненты - хромосомы, однако их

особенности и функциональное значение

начали активно изучать лишь в конце XIX

в.

Т ермин

"хромосома" буквально означает

"окрашивающееся тело". Дело в том,

что хромосомы поглощают и удерживают

некоторые красители, благодаря чему их

легко выявлять и наблюдать под микроскопом.

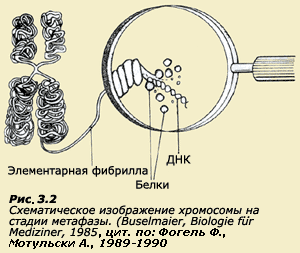

В неделящихся клетках хромосомы, как

правило, не видны, и лишь при делении

клеток они четко обозначаются как тельца

специфической формы (рис. 3.1 и 3.2). С

ермин

"хромосома" буквально означает

"окрашивающееся тело". Дело в том,

что хромосомы поглощают и удерживают

некоторые красители, благодаря чему их

легко выявлять и наблюдать под микроскопом.

В неделящихся клетках хромосомы, как

правило, не видны, и лишь при делении

клеток они четко обозначаются как тельца

специфической формы (рис. 3.1 и 3.2). С развитием и совершенствованием

микроскопии стало возможным наблюдать

поведение хромосом

в процессе образования гамет

и при оплодотворении.

Еще

в 1875 г. было обнаружено, что в процессе

оплодотворения происходит слияние

одной мужской и одной женской половых

клеток, причем происходит слияние ядер

яйцеклетки и сперматозоида. В 1880-х гг.

было описано поведение хромосом во

время деления клеток, и лишь в начале

1900-х гг., уже после повторного открытия

законов Менделя, было замечено

поразительное сходство между передачей

менделевских факторов и поведением

хромосом во время образования гамет и

оплодотворения. На основании этих

наблюдений было высказано предположение,

что именно хромосомы являются носителями

менделевских факторов. Это привело к

возникновению хромосомной теории

наследственности.

Поскольку

хромосомы представляют собой главный

материальный субстрат, обусловливающий

сходство между поколениями и лежащий

в основе биологической изменчивости,

очень важно знать, как ведут себя

хромосомы в различных клетках.

развитием и совершенствованием

микроскопии стало возможным наблюдать

поведение хромосом

в процессе образования гамет

и при оплодотворении.

Еще

в 1875 г. было обнаружено, что в процессе

оплодотворения происходит слияние

одной мужской и одной женской половых

клеток, причем происходит слияние ядер

яйцеклетки и сперматозоида. В 1880-х гг.

было описано поведение хромосом во

время деления клеток, и лишь в начале

1900-х гг., уже после повторного открытия

законов Менделя, было замечено

поразительное сходство между передачей

менделевских факторов и поведением

хромосом во время образования гамет и

оплодотворения. На основании этих

наблюдений было высказано предположение,

что именно хромосомы являются носителями

менделевских факторов. Это привело к

возникновению хромосомной теории

наследственности.

Поскольку

хромосомы представляют собой главный

материальный субстрат, обусловливающий

сходство между поколениями и лежащий

в основе биологической изменчивости,

очень важно знать, как ведут себя

хромосомы в различных клетках.

3.2.2. Два типа клеточного деления

В 1879 г. были описаны

процессы, п роисходящие

в ядре при образовании двух идентичных

клеток. Подобные деления клеток происходят

во время процессов роста и регенерации

тканей. В 1887 г. было высказано предположение,

что в процессе образования гамет

осуществляется другой тип клеточного

деления.

Деление

первого типа, характерное для процессов

размножения соматических клеток, т.е.

клеток тела, было названо митозом, а

деление второго типа, приводящее к

образованию половых клеток (гамет),

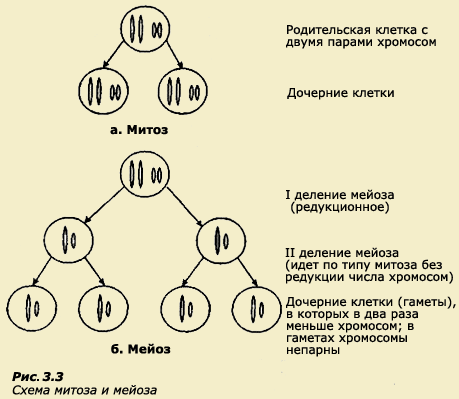

получило название мейоза. Процессы,

происходящие в клетках во время митоза

и мейоза, во многом похожи, но результаты

получаются совершенно различными (рис.

3.3).

Митоз

- это такое деление клеточного ядра, при

котором образуются два дочерних ядра

с наборами хромосом, идентичными наборам

родительской клетки. Вместе с делением

ядра происходит и деление цитоплазмы

на две равные части, и восстановление

клеточной мембраны. Митотическое деление

приводит к увеличению числа клеток,

обеспечивая процессы роста, регенерации

и замещения клеток у всех высших животных

и растений.

Мейоз

- это процесс деления клеточного ядра

с образованием четырех дочерних ядер,

каждое из которых содержит вдвое меньше

хромосом, чем исходное ядро, поэтому

его еще называют редукционным (от

лат. reductio - уменьшение). При мейозе в

родительской клетке сначала происходит

однократное удвоение хромосом (как в

митозе), но вслед за этим следуют два

цикла ядерных (и клеточных) делений -

первое деление мейоза и второе деление

мейоза. Редукция числа хромосом происходит

уже в процессе первого деления мейоза.

Таким образом, при мейозе ядро делится

дважды, а хромосомы удваиваются только

один раз. В результате образуются четыре

клетки, в которых число хромосом в два

раза меньше, чем в родительской.

Мейоз

обеспечивает сохранение в ряду поколений

постоянного числа хромосом у видов с

половым размножением. В связи с тем, что

при оплодотворении происходит слияние

материнского и отцовского ядер, их

хромосомы объединяются. Если бы в

процессе образования гамет не происходило

редукции числа хромосом вдвое, то при

слиянии гамет в процессе оплодотворения

число хромосом должно было бы непрерывно

увеличиваться и приводить к искажению

видовых свойств потомства.

роисходящие

в ядре при образовании двух идентичных

клеток. Подобные деления клеток происходят

во время процессов роста и регенерации

тканей. В 1887 г. было высказано предположение,

что в процессе образования гамет

осуществляется другой тип клеточного

деления.

Деление

первого типа, характерное для процессов

размножения соматических клеток, т.е.

клеток тела, было названо митозом, а

деление второго типа, приводящее к

образованию половых клеток (гамет),

получило название мейоза. Процессы,

происходящие в клетках во время митоза

и мейоза, во многом похожи, но результаты

получаются совершенно различными (рис.

3.3).

Митоз

- это такое деление клеточного ядра, при

котором образуются два дочерних ядра

с наборами хромосом, идентичными наборам

родительской клетки. Вместе с делением

ядра происходит и деление цитоплазмы

на две равные части, и восстановление

клеточной мембраны. Митотическое деление

приводит к увеличению числа клеток,

обеспечивая процессы роста, регенерации

и замещения клеток у всех высших животных

и растений.

Мейоз

- это процесс деления клеточного ядра

с образованием четырех дочерних ядер,

каждое из которых содержит вдвое меньше

хромосом, чем исходное ядро, поэтому

его еще называют редукционным (от

лат. reductio - уменьшение). При мейозе в

родительской клетке сначала происходит

однократное удвоение хромосом (как в

митозе), но вслед за этим следуют два

цикла ядерных (и клеточных) делений -

первое деление мейоза и второе деление

мейоза. Редукция числа хромосом происходит

уже в процессе первого деления мейоза.

Таким образом, при мейозе ядро делится

дважды, а хромосомы удваиваются только

один раз. В результате образуются четыре

клетки, в которых число хромосом в два

раза меньше, чем в родительской.

Мейоз

обеспечивает сохранение в ряду поколений

постоянного числа хромосом у видов с

половым размножением. В связи с тем, что

при оплодотворении происходит слияние

материнского и отцовского ядер, их

хромосомы объединяются. Если бы в

процессе образования гамет не происходило

редукции числа хромосом вдвое, то при

слиянии гамет в процессе оплодотворения

число хромосом должно было бы непрерывно

увеличиваться и приводить к искажению

видовых свойств потомства.