- •Классический университетский учебник

- •Редакционный совет серии:

- •Пол релашией в. И. Кузишина

- •Глава I. Источники по истории Древней Греции

- •Раздел I

- •Глава III. Цивилизация минойского Крита

- •Критский царь-жрец

- •Критские рабы

- •План Кносского дворца

- •Богиня со змеями

- •Пифосы для хранения зерна и других продуктов (из Кносса)

- •1 Впрочем, не исключено, что это имя носили многие цари, правившие Критом на протяжении ряда поколений и составлявшие одну династию.

- •Знаки линейного письма а

- •Глава IV. Ахейская Греция во II тысячелетии до н. Э. Микенская цивилизация

- •План дворца в Пилосе

- •Раздел II

- •Глава V. Гомеровский (предполисный) период. Разложение родовых отношений и создание предпосылок полисного строя. XI—IX вв. До н. Э.

- •Глава VI. Социально-экономическое развитие Греции. Великая греческая колонизация

- •Глава VII. Пелопоннес в VIII—VI

- •Глава VIII. Формирование полисного строя в Аттике

- •Глава IX. Греческий полис

- •Глава X. Греко-персидские войны

- •Глава XI. Экономика Греции в V—IV вв. До н. Э.

- •Глава XII. Социальная структура греческого общества

- •Глава XIII. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы

- •Глава XIV. Внутриполитическое положение Греции во второй половине V в. До н. Э.

- •Глава XV. Пелопоннесская война. 431—404 гг. До н. Э.

- •Глава XVI. Греция в первой половине IV в. До н. Э. Кризис греческого полиса

- •Глава XVII. Военно-политическое положение Греции. Кризис полисной системы взаимоотношений

- •Глава XVIII. Возвышение Македонии и установление ее гегемонии в Греции

- •Глава XIX. Великая Греция и Причерноморье

- •Глава XX. Культура Греции классического периода

- •Раздел III

- •Глава XXI. Восточный поход Александра. Держава Александра

- •Глава XXII. Распад мировой державы Александра Македонского. Образование системы эллинистических государств. Сущность эллинизма

- •Глава XXIII. Эллинистический Египет

- •Глава XXIV. Государство Селевкидов

- •2. Полисы в Селевкидском государстве.

- •Глава XXV. Балканская и Великая Греция в эпоху эллинизма

- •1. Фила I {дочь Антипатра Великого)

- •Глава XXVI. Пергам, Понт и Северное Причерноморье в эпоху эллинизма

- •1. Пергамское царство в III—II вв. До н. Э.

- •Глава XXVII. Эллинистическая культура

- •1. Особенности эллинистической культуры.

- •Факс: (095) 200-03-01 e-mail: sales@V-shkola.Ru

- •До станции м. «Цветной бульвар», «Пушкинская», «Тверская»,«Кузнецкий мост» Вход в издательство со стороны Петровского бульвара.

Глава XXVI. Пергам, Понт и Северное Причерноморье в эпоху эллинизма

1. Пергамское царство в III—II вв. До н. Э.

В системе эллинистических государств довольно крупную роль в III—II вв. до н. э. играло Пергамское царство. Первоначальной территорией Пергама была область Ми- сия, расположенная в северо-западной части Малой Азии в плодородной долине реки Каика с главным городом Пергамом. Пергамское государство было основано греком Филетером, сыном Аттала, в 283 г. до н. э., положившим начало династии Атга- лидов (283—129 гг. до н. э.). Благодаря дипломатической ловкости пергамские правители Атгал I (241—197 гг. до н. э.) и Эвмен II (197—160 гг. до н. э.) смогли расширить пределы своего царства и захватить большую часть внутренней Малой Азии. В начале II в. до н. э. Пергамское царство — одно из крупнейших по территории и богатых эллинистических государств, играющее первостепенную роль в судьбах эллинистического мира конца III— II вв. до н. э.

Пергамское царство возникло на территориях Западной Малой Азии, где находились многочисленные греческие города, сильно эллинизированные еще до завоеваний Александра Македонского области Троады, Мизии, Лидии, Карии и Ликии.

Особенностью исторического существования Пергама как эллинистического государства явилось преобладание греческих начал в том синтезе греческих и восточных элементов, который был характерен для каждого эллинистического общества и государства. Именно преобладание греческих начал в общественной и государственной структуре Пергама обусловило ее известную однородность и прочность, определило западное направление социальной и государственной политики.

В пергамской экономике в большей степени проявились характерные черты античной системы: использование рабов во многих отраслях хозяйства, внедрение интенсивных методов эксплуатации труда и элементов товарного производства. Экономическому процветанию Пергама способствовали благоприятные природные условия, мягкий климат, плодородные почвы долины Каика, сочетание речных долин, невысоких холмов, пригодных для разведения виноградников и масличных деревьев, тучных пастбищ, выгодное расположение страны около черноморских проливов, через которые проходил важнейший торговый путь того времени. В сельском хозяйстве Пергама наблюдалось равномерное сочета

ние разных отраслей: хлебопашества, виноградарства, оливководства и скотоводства (особенно коневодства и овцеводства). Пергам располагал значительными излишками зерна и наряду с Египтом был крупным экспортером хлеба. На средиземноморских рынках ценилось пергамское оливковое масло, а на запасах местной шерсти и шкур работали знаменитые ткацкие и пергаменные мастерские. Пергамские правители по примеру других эллинистических царей объявили большую часть земли царской собственностью, а сидевшие на ней земледельцы рассматривались как арендаторы, выплачивающие многочисленные налоги и несущие повинности в пользу царской казны. Часть царских земель была уступлена в свободное владение представителям господствующей верхушки, бюрократии, высшего командного состава; на этих землях возникали крупные поместья, обрабатываемые рабским трудом. На хоре греческих городов применялись полисные формы эксплуатации. Воинам-наемникам выделялись участки в особых поселениях, так называемых клерухиях, обработка которых велась с применением рабского труда. В целом роль частных хозяйств в Пергаме была несколько выше, чем в государствах Селевкидов и Птолемеев.

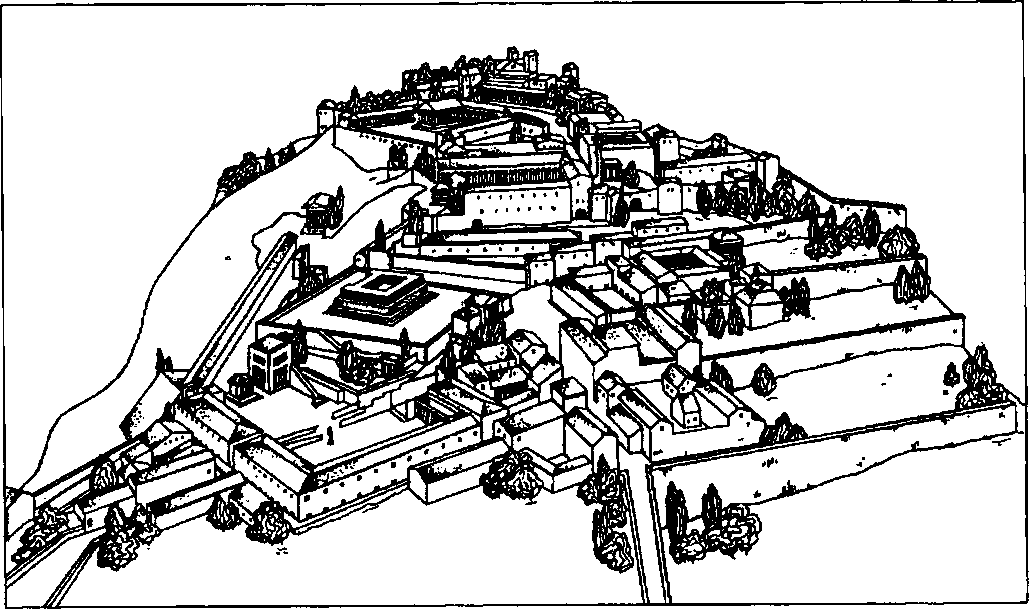

Пергам.

Реконструкция

но многих городах Пергамского царства работали многочисленные мелкие и средние частные ремесленные мастерские, применявшие рабский труд и работавшие на рынок.

Располагая значительными излишками !ерна, масла, ремесленной продукции, пер- I амскис цари использовали выгодное положение своей страны для торговых операций и господствовали на торговых путях Восточного Средиземноморья и Причерноморья.

Получая громадные выгоды от интенсивной торговли, Атталиды проводили политику ее наибольшего благоприятствования. В целом они основали не много новых городов греческого типа, но почти все из них стали важными торговыми центрами. Так, Элея, одна из заурядных гаваней, превратилась в прекрасно оборудованный порт города Пергама; на берегу Пропонтиды был построен портовый город Геленополь, через который пошли товары в Причерноморье. На южном побережье Малой Азии —в Памфилии —была основана Атгалия, порт для торговли с Египтом, соединенный сухопутной дорогой с крупнейшими внутренними центрами страны.

Процветающая экономика Пергама сделала Атталидов одними из самих богатых властителей эллинистического мира, в руках которых скопились огромные богатства, вызывавшие зависть не только у соседей Пергама, но и у далекого Римского государства.

Структура пергамской экономики обусловила и особенности социально- классовой структуры пергамского эллинистического общества, прежде всего довольно значительную роль рабовладельческих отношений греческого типа.

Рабов было достаточно много в поместьях знати, на участках клерухов, жителей греческих городов, в крупных и средних ремесленных мастерских. Наряду с рабами основными производителями были свободные люди, зависимые арендаторы или ремесленники, мелкие торговцы. Несколько большая роль рабского труда и рабских методов эксплуатации, чем в других государствах эллинистического Востока, обусловила более напряженную социальную атмосферу в пергамском обществе и острые формы борьбы, выразившиеся, например, в восстании Аристоника.

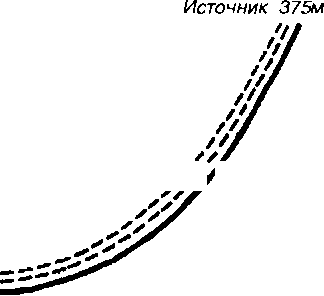

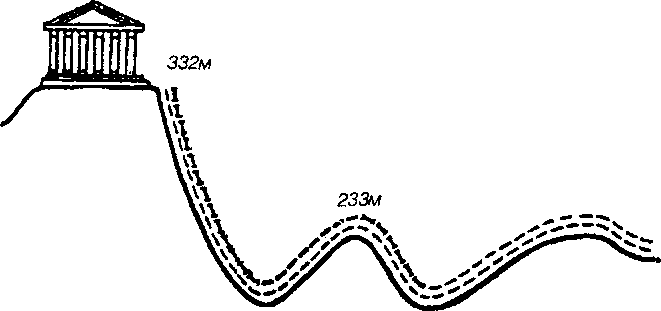

Город

195м

172м

Схема

пергамского водопровода

Водопровод

Атталиды (283-129 гг. до н.э.)

Аттал — Боа (пафлагонка)

Эвмен

Аттал

:

Антиохида

Аполлония

J

IJ<J I —j—

гг.

до н.э.

Аттап

II 160-139 гг до н.э.

Филетер

Атеией

Аттал III 139- 133 гг. до н.э.

походов Александра Македонского была хорошо знакома с греческой цивилизацией, в Пергаме было мало македонян, и господствующий класс оказался более сплоченным, чем в государстве Птолемеев или Селевкидов. Вместе с тем он не был так тесно привязан к царствующей династии, государственному управлению и армии. Более заметная роль частных хозяйств как в сельской местности, так и в городах, слабое развитие бюрократии в Пергаме обусловили известную самостоятельность господствующего класса по отношению к правящей династии. Господствующий класс, заинтересованный в дальнейшем накоплении своих богатств и поддержании социального порядка, при ослаблении своей династии обратил взоры на сильный Рим как на оплот внутренней стабильности и своих доходов, как на гаранта твердого социального порядка, в то время как средние слои населения боролись до конца за государственную независимость, что вместе с тем было борьбой против местных господствующих кругов.

Политическая организация пергамской монархии имела некоторые отличия от традиций Селевкидов или Птолемеев. Атталиды считались «демократическими» монар-

Аристоник (Эвмен III)

133- 129 гг. до н.э.

хами: в Пергаме не существовало царского культа, обожествления царя и царицы, в некоторых указах цари называли себя гражданами Пергама, а не царями, в указах не было обычного для Селевкидов и Птолемеев «мы повелеваем». Бюрократический аппарат Атгалидов был скромным по размерам и силе влияния на общество. Иной была и роль войска как опоры власти царя. У Селевкидов и Птолемеев кадровое войско, имевшее большие привилегии и влияние на государственные дела, состояло из греков и македонян, противостоящих местным элементам. В Пергаме наемное войско комплектовалось из представителей всего населения, в том числе и местного, и не играло такой политической и социальной роли, как в монархии Селевкидов и Птолемеев, более напоминая наемные отряды, обычные для греческого общества IV в. до н. э.

Опираясь на большие материальные богатства, известную сплоченность господствующего класса, Атталиды проводили ловкую и успешную внешнюю политику. Если государства Птолемеев и Селевкидов в III—II вв. до н. э. постепенно теряли одну область за другой, то Атталиды, напро

тив, увеличивали свои владения и к началу II в. до н. э. превратили свое маленькое государство в великую державу эллинистического мира, охватывающую почти всю Малую Азию. При проведении своей политики Атталиды опирались на поддержку могущественного Рима. Рим, оценивший огромные богатства Атгалидов и прозападную ориентацию господствующего класса пергамского общества, использовал Пергам для ослабления Македонии и государства Селевкидов. Потерпев поражение от Рима в битве при Магнезии в 190 г. до н. э., Селевкиды были вынуждены отказаться в пользу Пергама от всех малоазийских территорий к северу от Тавра, а Пергамское царство максимально расширило свою территорию. Однако обострившиеся социальные противоречия внутри Пергама, сложная международная обстановка, в частности создание враждебной Пергаму коалиции Вифинии, Галатии, Каппадокии и Понта, заставили господствующий класс Пергама и его последнего царя Аттала III (139—133 гг. до н. э.) передать Пергамское царство по завещанию Риму (133 г. до н. э.). Это решение вызвало мощный взрыв народного возмущения, восстание так называемых гелиопо- литов (граждан справедливого государства Солнца), во главе которых встал один из побочных сыновей Аттала II —Аристоник (133—129 гг. до н. э.). Однако это восстание было жестоко подавлено римскими регулярными войсками, Аристоник взят в плен и задушен в римской тюрьме. На месте бывшего Пергамского царства римляне основали провинцию Азия.

2. Понтийское царство в III—I вв. до н. э. В середине II в. до н. э. эллинистический мир переживал острый экономический и социально-политический кризис. Рим захватил Великую Грецию, Балканский полуостров, Македонию, Пергам. На Востоке под напором кочевых народов рухнуло Греко-Бактрийское царство, парфяне оккупировали Мидию и Вавилонию. Некогда великая держава Селевкидов сократилась до размеров небольшого государства в Северной Сирии и медленно агонизировала под влиянием социальных потрясений и династических распрей. Египет потерял заморские владения и с трудом решал внутренние проблемы.

В целом мир эллинизма в середине II в. до н. э. переживал тяжелые времена, но именно с этого рубежа начинается кратковременное возвышение одного из малоазийских государств — Понтийского царства, или Понта. При царях Митридате V и его сыне Митридате VI во второй половине II в. до н. э. и в первой половине I в. до н. э. оно пережило период кратковременного расцвета. Именно Понтийское царство в I в. до н. э. попыталось организовать силы эллинистического Востока для отпора римскому завоеванию.

Понтийское царство занимало территорию в северо-восточной части Малой Азии, простираясь от нижнего течения реки Галис и до Колхиды, на юге оно граничило с Каппадокией и Малой Арменией. Плодородные и хорошо увлажненные долины рек и черноморского побережья, на которых давали хорошие урожаи зерновые, виноградники, плодовые деревья, перемежались тучными пастбищами на холмах и плоскогорьях, а горные кряжи изобиловали полезными ископаемыми: железной рудой, медью, серебром, солью, квасцами. В горах рос мачтовый лес, пригодный для строительства кораблей.

Понтийское царство возникло в процессе борьбы диадохов, и его основателем считается Митридат I Ктист (т. е. основатель, 302—266 гг. до н. э.), возводивший свою родословную к Ахеменидам. Впоследствии понтийские цари породнились с домом Селевкидов. В III в. до н. э. Понт был небольшим образованием, игравшим незначительную роль в общей политике Малой Азии. Понтийское царство, где правила династия местного происхождения, не испытало греко-македонского завоевания и на первых порах представляло собой скорее восточное княжество, чем эллинистическое государство. Однако включенный в состав

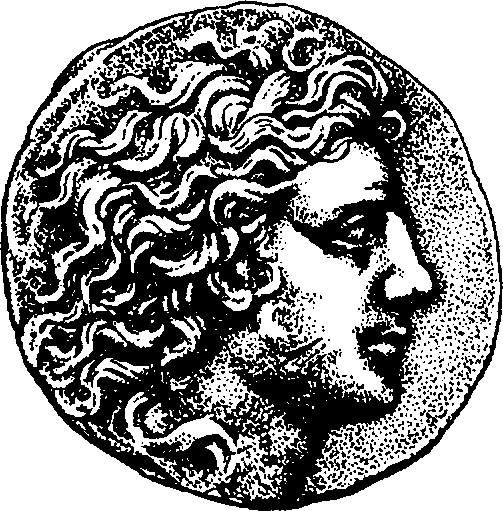

Царь

Понта Митридат VI Евпатор

эллинистического мира, втянутый в разнообразные экономические и политические отношения с эллинистическими государствами, Понт создает типичную для эллинизма социально-экономическую и политическую структуру, превращается в одно из эллинистических обществ и государств.

Уже первые правители Понта понимали важность выхода к черноморскому побережью и стремились к захвату богатых греческих городов, расположенных в Южном Причерноморье. Понтийские цари выступают как покровители южнопонтийских городов, защитники их свободы и получают название филэллинов. Эта общая направленность понтийской политики на союз с греческими городами и покровительство грекам поддерживалась почти до самого конца существования Понта как самостоятельного государства.

Резкое усиление Понта начинается с правления энергичного и изворотливого Фарнака I (185—170 гг. до н. э.). Неожиданным ударом Фарнак I захватывает один из самых богатых и сильных городов Причерноморья Синопу (183 г. до н. э.) и делает ее столицей своего государства. Захват Синопы, ведшей интенсивную торговлю с многими греческими городами Северного и Западного Причерноморья, оказывавшей на них известное политическое влияние, контролировавшей прямой путь через Черное море, имел огромное значение для дальнейшего укрепления Понта на берегах Черного моря. Захват Синопы вызвал недовольство соседей Понта —государств Пергама, Вифинии и Каппадокии. В возникшей войне Фарнак терпит поражение, но сохраняет за собой Синопу. Ловкий Фарнак рано оценил силу Рима и сумел убедить его в своей лояльности. К тому же римляне, видевшие в Понте известный противовес Пер- гаму и Вифинии, делали ставку на Фарнака. Следуя традициям эллинистических правителей, Фарнак основывает город Фарнакию на морском побережье в центре богатого рудой района. Фарнаку удалось заключить мирные договоры с рядом городов Северного (в частности, с Херсонесом) и Западного Причерноморья (Одессосом и Месембрией).

Таким образом, Фарнак I заложил основы черноморской державы Понта. Политику Фарнака продолжали его сын Митридат V Эвергет (150—120 гг. до н. э.) и внук, знаменитый Митридат VI Евпатор (120—63 гг. до н. э.). Пафлагонский царь завещал передать свое царство Понту. С помощью династического брака Митридат усилил свое влияние в Каппадокии. Митридат V стремился сохранить дружбу с римлянами. Его войска участвуют в Третьей пунической войне, помогают римлянам подавить движение Аристоника в Пергаме. Стремясь сцементировать свое рыхлое государство, Митридат V опирается на греческие города Причерноморья и греческие элементы внутри государства. Усиливается роль греческих дельцов в экономике, особенно в торговых операциях, греки-наемники составляют костяк его армии, а греческие полководцы — ее командный состав, усиливается роль греков при дворе и в администрации. В этом отношении политика Митридата V, продолжающая линию его предшественников, была типичной политикой эллинистического владыки.

Укрепление Понта в военно-экономическом отношении, расширение его территории начинает внушать опасения Риму, который после ликвидации Пергамского царства стал видеть в Понтийском государстве своего потенциального врага. Римлянам удалось создать проримскую партию при дворе Митридата V, происки которой привели к его убийству. Пришедший к власти сын убитого царя Митридат VI понимал, что его непримиримым врагом является Рим, и подчинил всю жизнь борьбе с грозным противником. Для ведения этой борьбы Митридату необходимо было укрепить и расширить свое государство, увеличить военно-экономический потенциал, сплотить вокруг Понта все враждебные Риму силы. Общая обстановка в Средиземноморье в конце II в. до н. э. до известной степени благоприятствовала планам Митридата VI. Рим переживал тяжелые времена: на Италию обрушились полчища германских племен кимвров и тевтонов, угрожавшие его уничтожить, в самом Риме крайне обострилась социальная обстановка, в Сицилии вспыхнуло второе Сицилийское восстание рабов, и Рим не имел достаточных сил, чтобы помешать Митридату расширять свою державу за счет территорий Малой Азии, Северного и Западного Причерноморья. Нужно отметить, что создание обширной державы, охватывающей все берега Черного моря, было в интересах жителей греческих городов Причерноморья, поскольку они получали большие экономические и политические выгоды от установления общепонтийских связей и превращения бассейна Черного моря в единый экономический район. К тому же греческие города Северного и Западного Причерноморья испытывали реальную угрозу со стороны окружающих варварских племен (фракийцев, сарматов, скифов) и искали защиты от варварской опасности у могущественного Митридата, который, так же как

23 - 4605 и его предки, подчеркивал свой филэлли- низм, уважительное отношение к полисным свободам греческих городов. В конце II в. до н. э. в связи с особой активизацией скифов за помощью к Митридату обращаются Херсонес, Ольвия, Тира, наконец, Боспор, которые просят их включения в состав Понтийского царства и вооруженной защиты от нападений варваров. В то же время Митридат захватывает приморские области Колхиды. В 80-х годах I в. до н. э. под покровительство Митридата переходят греческие города Западного Причерноморья (Аполлония, Месембрия и др.). Кроме многочисленных греческих городов Причерноморья в состав государства Митридата вошли значительные территории Малой Азии, Пафлагонии, Галатии, Фригии.

Таким образом, на рубеже II—I вв. до н. э. создается политическое объединение большей части Малой Азии и Причерноморья вокруг одного центра — Понта, т. е. Малоазийско-Черноморская держава Митридата, одно из крупных государственных образований эллинизма.

Создание такой обширной державы позволило Митридату VI собрать колоссальные денежные и другие материальные средства, мобилизовать огромную, свыше 100 тыс. человек, армию, военно-морской флот в несколько сотен кораблей. Митридат заключил дружественный договор с царем Великой Армении Тиграном II (96—55 гг. до н. э.), с могущественной Парфией. Располагая такими огромными силами, опираясь на поддержку соседей, Митридат VI вступил в смертельную борьбу с Римом. Эта борьба вылилась в три затяжные и кровопролитные войны, в которых в конечном итоге победа оказалась на стороне Рима (63 г. до н. э.). Последняя великая держава эллинистического мира — Малоазийско- Черноморская держава Митридата — была разгромлена, а на ее месте основаны новые римские провинции.

3. Северное Причерноморье в III—I вв. до н. э. Греческие города Северного Причерноморья были органической частью эллинистического мира и тесно взаимодействовали (в экономике, политике и культуре) с государствами Балканского полуострова, Малой Азии и даже далеким Египтом.

Важнейшее значение для истории греческих государственных образований в Северном Причерноморье имело соседство и влияние обширной варварской периферии, мощных племенных и государственных объединений варварских племен —скифов и сарматов.

С IV в. до н. э. в обширном регионе причерноморских степей происходят значительные перемещения кочевых племен. Многочисленные полчища сарматов форсируют реку Танаис и, медленно продвигаясь на запад, теснят скифов, занимая их территории. Под натиском сарматов часть скифов отходит в западном направлении к устью Дуная, где образуется государство в районе Добруджи (так называемая Малая Скифия), большая часть скифов оттесняется в степной Крым и прилегающие к нему области современной Южной Украины. Здесь в середине III в. до н. э. возникает сильное Скифское царство, столицей которого стал город Неаполь (совр. Симферополь), в непосредственной близости от греческих городов Херсонеса, Феодосии, европейского Боспора. Поскольку могущественные сарматы препятствовали завоеваниям в северном и восточном направлениях, скифы усилили свою военную активность в южном направлении, против греческих городов, развитых и богатых торгово-ремесленных центров, уже давно привлекавших взоры скифской аристократии.

Необходимость отражения военной угрозы скифов определила многие особенности внутреннего и внешнего положения греческих городов Северного Причерноморья, заставляя их искать союзников и покровителей среди более сильных государств эллинистического мира.

Крупными центрами Северного Причерноморья были Ольвия, Херсонес и Бос- порское царство. Их внутреннее и внешнее положение в III—II вв. до н. э. было неодинаковым. В это время Ольвия переживала серьезные экономические трудности. Ее внутренние возможности были подорваны нападением и осадой города войсками Зо- пириона, одного из полководцев Александра Македонского. В 331 г. до н. э. город сумел отстоять независимость, но многомесячная осада и разорение окрестностей оказали самое неблагоприятное влияние на его внутреннее положение. Ослаблением военно-экономического потенциала воспользовались окружающие Ольвию сарматы и скифы, постоянно нападавшие на ольвий- скую территорию. Археологические раскопки показывают, что к середине III в. до н. э. многие сельские поселения по берегам Днепровского и Бугского лиманов гибнут. Разорение ольвийской хоры подрывает экономику полиса в целом: сокращается объем ремесленных производств и строительства, ухудшается качество монет, наблюдаются перебои в денежном обращении, казна города хронически пустует, в городе не хватает хлеба, усиливается борьба различных социальных группировок. Происходит резкое имущественное расслоение: в городе появляется небольшая кучка очень богатых людей, которые на свои личные средства могли финансировать расходы городского бюджета, снабжать население хлебом и оказывать другие благодеяния. До нашего времени сохранился декрет в честь богатого Прото- гена, который несколько раз вносил очень крупные суммы денег в городскую казну, распределял хлеб, занимался ремонтом за свой счет городских стен и башен, общественных зданий. Большие услуги Протоге- на вознаграждались не только почетными декретами, венками и статуями, но и частым избранием Протогена на высшие должности, на которых он, видимо, с успехом восстанавливал свои затраты. Город с большим трудом оборонялся от нападений варваров, но во второй половине II в. до н. э. при царе Скилуре Ольвия была вынуждена подчиниться скифам. Подчинение Ольвии скифам не принесло облегчения городу, более того, трудности усугубились из-за разрыва традиционных экономических связей Ольвии с другими причерноморскими центрами. Когда стала создаваться Черноморская держава Митридата VI, Ольвия обратилась за помощью к понтийскому царю, который смог освободить город от скифской зависимости и оставить там свой гарнизон. Под защитой понтийского гарнизона город находился до конца 70-х годов I в. до н. э., когда Митридат был вынужден отозвать своих воинов в Понт. Лишенная защиты, Ольвия была взята гетским правителем Биребистой в 48 г. до н. э. и полностью разрушена.

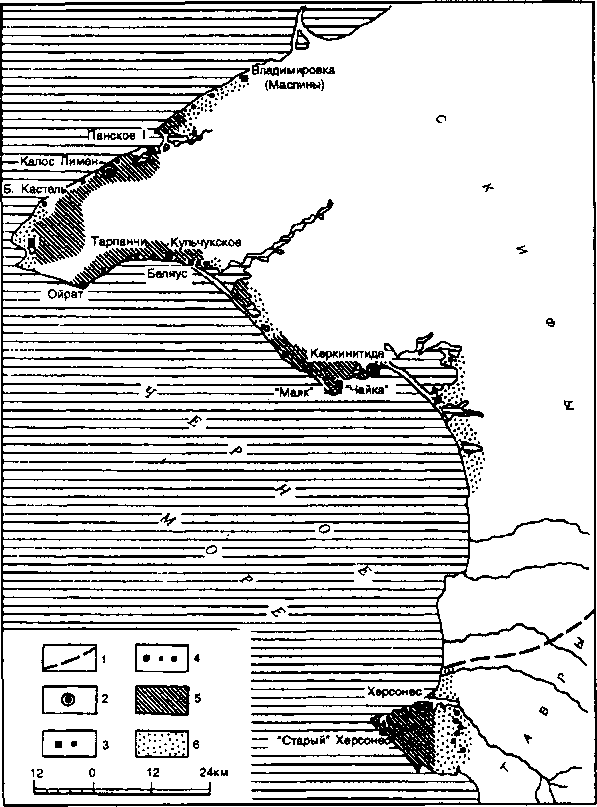

В отличие от Ольвии, которая в III—II вв. до н. э. переживала тяжелые времена хронического социально-экономического кризиса и военно-политического ослабления, эллинистический период в истории Херсо- неса стал временем большого расцвета. Херсонес, основанный колонистами из города Гераклеи Понтийской в конце V в. до н. э., в первое столетие своего существования (конец V—конец IV в. до н. э.) был небольшим, бедным и маловлиятельным полисом. Резкое увеличение силы и значения Херсонеса, превращение его в крупнейший греческий центр Северного Причерноморья началось с конца IV в. до н. э.

Херсонесское

государство ок. 300 г. до н. э.

1

— северная граница горного Крыма; 2 —

города; 3 — укрепленные поселения,

крепости; 4 — поселения разных типов;

5 —территории, размежеванные на

системы земельных участков; б —

подконтрольные земли без следов

размежевания

рии. Центр государства — город Херсонес — расширяется, городская территория перестраивается по принципу регулярного города, с четким выделением прямоугольной сетки улиц, агоры, Акрополя, портового района, ремесленных кварталов. В городе строятся собственный монетный двор и театр, вмещающий до 1,5 тыс. зрителей. Городская застройка обносится мощными крепостными стенами с высокими башнями, проведенными по лучшей стратегической линии обороны. Херсонес превращается в одну из лучших крепостей Северного Причерноморья, являясь образцом общегреческого фортификационного искусства.

Жители Херсонеса хорошо освоили захваченные земли. Территории ближайшей к Херсонесу сельской округи — Гераклеи — и отдаленных районов Северо-Западного Крыма были подвергнуты правильному межеванию. На размежеванных наделах, размеры которых колебались от 10 до 30 га, было налажено выгодное хлебопашество (на равнинах Северо-Западного Крыма), виноградарство и садоводство (на Гераклее), которые велись интенсивными методами, с преимущественным применением рабского труда. В самом Херсонесе возникают мастерские по производству разнообразной керамики (амфор, посуды, терракот, труб, черепицы и др.), ткацкие, красильные, работают кузницы. Активное строительство городских зданий и укреплений способствует развитию строительного дела и архитектуры. Опираясь на возросший экономический потенциал, используя излишки товарной продукции (хлеба, вина), ремесленных изделий, Херсонес завязывает торговые связи по прямому пути через Черное море с городами Южного Причерноморья, прежде всего с Синопой и Гераклеей, а также с городами Балканской Греции. Вместе с тем Херсонес устанавливает прочные торговые отношения с Ольвией, боспорскими городами, включая далекий Танаис, со скифами.

Особенностью социальной структуры херсонесского общества III—II вв. до н. э.

была известная однородность господствующего класса, среди которого не было такого резкого имущественного расслоения, как в Ольвии, а с другой стороны, развивались рабовладельческие отношения классического типа. Рабы были основными производителями как во многих сельских поместьях, так и в ремесленных мастерских города.

Получает оформление государственное управление Херсонеса в форме умеренного демократического строя. Регулярно собирается верховный орган — Народное собрание всех граждан, большими полномочиями наделяется Совет (Буле), состоящий из 25—30 членов. Непосредственное управление многочисленными делами города осуществляют выборные магистраты: архонты и стратеги, номофилаки и казначеи, астиномы и агораномы, гимнасиархи и эпи- мелеты и др.

Основные положения херсонесской конституции были сформулированы в так называемой херсонесской присяге, принятой после подавления одной из попыток государственного переворота в конце IV в. до н. э. Принятием херсонесской присяги утверждался демократический строй города, который обеспечил ему известную социальную и политическую стабильность в течение всего периода эллинизма в III—I вв. до н. э.

Опираясь на мощные крепостные сооружения самого города, значительный военно-экономический потенциал, Херсонес успешно отражал нападения скифов в течение всего III в. до н. э., хотя это требовало напряжения всех сил государства. К середине II в. до н. э. скифам удалось захватить области Северо-Западного Крыма и опустошить окрестности самого города. В этих условиях Херсонес ищет надежных союзников. Союзные отношения устанавливаются с Боспорским царством, с некоторыми из сарматских племен. В 179 г. до н. э. заключается союзный договор о помощи с пон- тийским царем Фарнаком I. Благодаря этим союзам Херсонес успешно отражал нападения скифов на город. Однако к концу II в. до н. э. нападения скифских царей усилились, а скифские отряды осадили сам Херсонес, угрожая его захватом. В этих сложных условиях Херсонес, ссылаясь на старый договор с Фарнаком, обратился к понтийско- му царю Митридату VI за помощью в борьбе против скифов и о передаче города под власть понтийского царя. Митридат VI принимает условия. На помощь осажденному городу посылайся небольшая, но хорошо обученная армия во главе со способным полководцем Диофантом, который за три года боев (110—107 гг. до н. э.) отбросил скифов от города, возвратил некоторые потерянные территории в Северо-Западном Крыму. Для защиты города был оставлен понтийский гарнизон, а сам Херсонес вошел в состав образующейся черноморской державы Митридата (110 г. до н. э.).

В III—II вв. до н. э. Боспорское царство уже не было таким могущественным и не имело выгодных экономических связей с Афинами и другими полисами Балканской Греции, но тем не менее сохраняло значение самого крупного и самого сильного из всех эллинских государств Северного Причерноморья. Боспорское царство потеряло значение важнейшей хлебной житницы Эгейского мира, поскольку эту роль стал играть более богатый эллинистический Египет. Однако боспорская экономика была достаточно жизнеспособной. Если объем производства зерновых несколько сократился, то увеличилась роль виноградарства и виноделия, о чем говорит появление множества виноделен на раскопанных усадьбах в европейской и азиатской частях Боспора. В боспорских городах было освоено производство некоторых новых изделий: так называемых акварельных пелик (специальных сосудов), кровельной черепицы. В торговых связях Боспора возрастает роль Родоса и Пергама, продукция которых начинает преобладать на боспорских рынках. Однако экономическое положение Боспора в III— II вв. до н. э. не было устойчивым, о чем говорит ухудшение качества монетной чеканки, трудности денежного обращения и общее ослабление политического влияния Боспорского государства в Северном Причерноморье.

В социальной структуре эллинистического Боспора наблюдается усиление местных скифских элементов как в структуре господствующего класса, так и среди свободного населения и более широкое, чем в V—IV вв. до н. э., развитие рабовладельческих отношений. В политической организации Боспора усиливается роль царской власти и ее администрации. Если в V—IV вв. до н. э. боспорские правители называли себя архонтами для граждан греческих городов и царями для завоеванных местных племен, то в эллинистический период боспорские династы величают себя, как правило, царями как для греков, так и для местных племен. Следуя примеру других эллинистических владык, боспорские цари образуют царский земельный фонд за счет захваченных территорий, основывают новые города (например, Танаис), военно- земледельческие поселения типа катойкий или клерухий.

Боспорское государство, как и в классический период, было органической частью эллинистического мира, оно сохранило разнообразные экономические, политические и культурные связи с ним. Царь Спартак III жертвует Афинам 37 тыс. пудов хлеба в 287 г. до н. э. В середине III в. до н. э. боспорское посольство прибывает в далекий Египет, где ведет переговоры с представителями могущественного Птолемея II, в том числе и о разграничении сфер хлебной торговли. Боспорский царь Перисад IV и царица Камасария в середине II в. до н. э. совершают пожертвования в храмы Аполлона в Дельфах и в Бранхидах около Милета. Боспор как более сильное государство обеспечивает поддержку Херсонесу против скифов. О силе Боспора говорит тот факт, что Скифское царство в Крыму вынуждено сохранять известную лояльность по отношению к его границам.

Однако к середине II в. до н. э. положение стало меняться. На Боспоре, так же как в других городах Северного Причерноморья и всего эллинистического мира, наблюдается социально-экономический кризис. Приходят в запустение сельские поселения и усадьбы европейского Боспора, некоторые города (например, Тиритака и Нимфей), ухудшается общее экономическое положение. На фоне прогрессирующего экономического оскудения обостряются социальные противоречия, вылившиеся в грозное восстание скифского населения во главе с воспитанником самого боспорского царя Перисада V Савмаком (107 г. до н. э.). У царствующей династии уже нет средств и возможностей справиться с проявлениями социально-экономического и политического кризиса. В этих условиях господствующая верхушка боспорского общества обращается за помощью к могущественному Митридату; взамен она готова отказаться от независимости и передать Боспор под управление Митридата. Полководец понтий- ского царя Диофант, который столь удачно разгромил скифские армии, угрожавшие Херсонесу, получает приказ отправиться на Боспор для подавления восстания Савмака. Диофант выполняет эту задачу, нестройные формирования восставших были разгромлены Диофантом, их предводитель Савмак захвачен в плен. Боспор теряет свою независимость и становится одной из сатрапий Понтийского царства Митридата VI (106 г. до н. э.).