- •Классический университетский учебник

- •Редакционный совет серии:

- •Пол релашией в. И. Кузишина

- •Глава I. Источники по истории Древней Греции

- •Раздел I

- •Глава III. Цивилизация минойского Крита

- •Критский царь-жрец

- •Критские рабы

- •План Кносского дворца

- •Богиня со змеями

- •Пифосы для хранения зерна и других продуктов (из Кносса)

- •1 Впрочем, не исключено, что это имя носили многие цари, правившие Критом на протяжении ряда поколений и составлявшие одну династию.

- •Знаки линейного письма а

- •Глава IV. Ахейская Греция во II тысячелетии до н. Э. Микенская цивилизация

- •План дворца в Пилосе

- •Раздел II

- •Глава V. Гомеровский (предполисный) период. Разложение родовых отношений и создание предпосылок полисного строя. XI—IX вв. До н. Э.

- •Глава VI. Социально-экономическое развитие Греции. Великая греческая колонизация

- •Глава VII. Пелопоннес в VIII—VI

- •Глава VIII. Формирование полисного строя в Аттике

- •Глава IX. Греческий полис

- •Глава X. Греко-персидские войны

- •Глава XI. Экономика Греции в V—IV вв. До н. Э.

- •Глава XII. Социальная структура греческого общества

- •Глава XIII. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы

- •Глава XIV. Внутриполитическое положение Греции во второй половине V в. До н. Э.

- •Глава XV. Пелопоннесская война. 431—404 гг. До н. Э.

- •Глава XVI. Греция в первой половине IV в. До н. Э. Кризис греческого полиса

- •Глава XVII. Военно-политическое положение Греции. Кризис полисной системы взаимоотношений

- •Глава XVIII. Возвышение Македонии и установление ее гегемонии в Греции

- •Глава XIX. Великая Греция и Причерноморье

- •Глава XX. Культура Греции классического периода

- •Раздел III

- •Глава XXI. Восточный поход Александра. Держава Александра

- •Глава XXII. Распад мировой державы Александра Македонского. Образование системы эллинистических государств. Сущность эллинизма

- •Глава XXIII. Эллинистический Египет

- •Глава XXIV. Государство Селевкидов

- •2. Полисы в Селевкидском государстве.

- •Глава XXV. Балканская и Великая Греция в эпоху эллинизма

- •1. Фила I {дочь Антипатра Великого)

- •Глава XXVI. Пергам, Понт и Северное Причерноморье в эпоху эллинизма

- •1. Пергамское царство в III—II вв. До н. Э.

- •Глава XXVII. Эллинистическая культура

- •1. Особенности эллинистической культуры.

- •Факс: (095) 200-03-01 e-mail: sales@V-shkola.Ru

- •До станции м. «Цветной бульвар», «Пушкинская», «Тверская»,«Кузнецкий мост» Вход в издательство со стороны Петровского бульвара.

2.

Эвридика

3.

Дидамия (сестра Пирра Эпирского)

4.

Ланасса (дочь Агафокла Сиракузского)

5.

Птолемаида (дочь Эвридики и Птолемея

I)1. Фила I {дочь Антипатра Великого)

Антигон II Гонат 283 - 239 гг. до н.э.

Стратоника

I {в браке с:

Селевком

I

Антиохом

[)

Фила

II =р (дочь Селевка I и Стратоники)

Деметрий Прекрасный (в браке с Олимпиадой Фессалийской)

1.

Стратоника =zr

Деметрий

И 239- 229 гг.

—

2.

фтиянка

3. Хрисаида

Антигон

III Досон 229- 221 гг. до н.э. (в браке с

Хрисандой)

Филипп V 221 - 179 гг. до н.э.

Персей

179 168 гг. до н.э.

Деметрий

дочь

(в браке с Пруссием II Вифинским)

дочь

{в браке с Тересом Фракийским)

Александр

были остановлены войной, разразившейся в Пелопоннесе. Против Ахейского союза выступила Спарта. Спартанские руководители продолжали мечтать о возрождении спартанской гегемонии если не во всей Греции, то по крайней мере в Пелопоннесе. Для осуществления этих целей царь Клео- мен провел ряд глубоких социальных реформ и тем усилил военную мощь Спарты. На протяжении 235—222 гг. до н. э. продолжались почти непрерывные военные действия. Клеомен нанес ряд тяжелых поражений ахейцам, а идеи социальных реформ распространились по всему полуострову. В этих условиях Арат предпочел предать дело свободы Греции и вступил в союз с Македонией. Македонский гарнизон занял Акрокоринф, а затем в кровавой битве у Селассии наголову разбил спартанцев.

После смерти в 221 г. до н. э. Антигона Досона на македонский престол вступает Филипп (221—179 гг. до н. э.). Уже в 220 г. начинается новая, так называемая союзническая война, в ходе которой Македония совместно с Ахейским союзом сражается против этолийцев. В 217 г. до н. э. был заключен мир практически на условиях status quo. Филипп, пристально следивший за событиями на Западе, узнав о разгроме римлян Ганнибалом (битва у Тразименского озера), пошел на заключение мира с это- лийцами, чтобы иметь возможность начать войну против Рима. Заключив союзный договор с Ганнибалом, Филипп начинает военные действия в Иллирии, ставшей к тому времени римской сферой влияния (римляне уже имели здесь ряд опорных пунктов). Занятые тяжелой борьбой с Карфагеном и не имевшие в силу этого возможности послать значительные силы на Балканский полуостров, римляне стремились найти союзников, которых можно было бы противопоставить Филиппу. Они вовлекли в войну Этолию, к союзу в дальнейшем примкнули ряд греческих полисов и Пергамское царство. После долгой изнурительной войны в 205 г. до н. э. был заключен мир, его важнейшим результатом стало усиление римского влияния на Балканах.

После окончания войны Филипп V стремится усилить позиции на Востоке, что приводит его к конфликту с Пергамом и Родосом, обратившимися за помощью к Риму. Только что сокрушивший своего главного соперника в Западном Средиземноморье — Карфаген, Рим теперь обладает возможностью активно вмешиваться в греческие дела. На Балканском полуострове высаживается большая римская армия во главе с Фламинином. На сторону римлян переходят Ахейский союз, Спарта, Беотия. В решительной битве при Киноскефалах (197 г. до н. э.) македонская армия была разбита римлянами. По условиям мирного договора, все владения Македонии в Греции были утрачены. В 196 г. до н. э. Фламинин на Истмийских играх торжественно объявляет о «свободе греков». Римская декларация была встречена с энтузиазмом, хотя она, в сущности, преследовала цель ослабить противников Рима на Востоке и получить возможность постоянно вмешиваться в греческие дела под предлогом защиты этой «свободы».

Следующий этап в истории Греции связан с развернувшейся из-за Эллады борьбой Рима с селевкидским царем Антиохом III. Возродивший могущество державы Селевкидов Антиох стремился поставить под свой контроль Грецию. Рассчитывая воспользоваться недовольством народных масс политикой Рима, Антиох с небольшими силами переправляется в Европу (195 г. до н. э.). Однако надежды его были в значительной мере обмануты. На его сторону твердо стал только Этолийский союз. Ахейцы и Филипп поддержали римлян. Разгром Антиоха римской армией при Фермопилах и окончательное поражение в Малой Азии (189 г. до н. э.) вновь отдали Грецию в руки римлян. После этого римляне планомерно готовят войну против Македонии, где после смерти Филиппа V на престол вступил его сын Персей (179—168 гг. до н. э.). Решительные события происходят в 168 г. до н. э. Римская армия под командованием Павла Эмилия высадилась в Греции, македонская армия была разгромлена в битве при Пидне. После этого поражения Македония перестала существовать как единое государство. Она была разделена на четыре республики, предприняты меры для того, чтобы сделать невозможным их объединение в дальнейшем, наложены ограничения на экономическую деятельность.

В Греции продолжался процесс политической дезинтеграции и упадка, усиливались социальные конфликты, этот же процесс захватил и македонские республики. В 149 г. до н. э. некий Андриск, выдававший себя за сына Персея, поднял восстание против Рима, поддержанное беднейшими слоями населения Македонии. Римляне в союзе с ахейцами подавили восстание. Македония была превращена в римскую провинцию. После того как Рим твердо обеспечил свое господство над Грецией, превратив Македонию в провинцию, римляне перестали нуждаться в услугах и своего самого верного союзника в Греции — Ахейского союза, оставшегося единственной сколько-нибудь значимой силой в Элладе. Воспользовавшись конфликтом внутри союза, римляне постановили, чтобы из состава союза вышли Спарта, Аргос, Орхомен, Гераклея. В Ахейском союзе к руководству пришли наиболее радикальные элементы, которые призвали Грецию подняться на борьбу с Римом, освободили рабов, предприняли другие меры, долженствующие привлечь бедняков на сторону ахейцев.

Однако силы были слишком неравными и в 146 г. до н. э. главную твердыню союза — Коринф —взяли римляне. Город разрушили, мужчин перебили, женщин и детей продали в рабство. После этого вся Греция оказалась полностью в руках римлян, хотя она формально и не стала провинцией- Все союзы были распущены, а демократические режимы заменены олигархическими. Отныне Греция утратила всякое политическое значение.

2. Македонское царство. Македония являлась одной из великих держав эллинистического мира. Однако ее военный и экономический потенциал был меньше, чем у Птолемеев и Селевкидов. Политическая история Македонии в значительной мере определялась ее географическим положением: между Грецией на юге и «варварскими» народами (фракийцы главным образом) на севере. В соответствии со старой политикой македонских царей Антигониды, с одной стороны, стремились поставить под свой контроль Грецию, с другой —им постоянно приходилось отражать набеги с севера.

Однако ресурсы Македонии были недостаточны, чтобы обеспечить постоянный контроль над Грецией. Македония держала ряд гарнизонов в наиболее важных стратегических пунктах. Особенно ценен был Коринф, контролировавший путь из Пелопоннеса в Центральную Грецию. Пока Коринф был в руках Македонии, Греция не могла объединиться. Кроме того, были гарнизоны в ряде пунктов, обеспечивавших связь Коринфа с Македонией (Халкида, Эвбея). Македония поддерживала промакедонских тиранов в ряде полисов, стремилась создать систему союзов, обеспечивавших македонское влияние в Элладе.

Основная часть греческих полисов была враждебна Македонии. Ситуация осложнялась постоянными интригами Птолемеев, стремившихся ослабить Македонию и поэтому очень часто поддерживавших (чаще всего посредством субсидий) ее врагов. Затем в греческие дела активно начинает вмешиваться Рим, очень умело использовавший лозунг «свободы эллинов» для ослабления позиций Македонии. Более дружественные отношения существовали между Македонией и династией Селевкидов, хотя и здесь время от времени вспыхивали конфликты.

Политика Македонии в отношении греческих полисов всегда имела определенную социальную направленность. Первоначально Македония выступала оплотом богатых, активно борясь против попыток радикальных реформ, как было, например, в период деятельности царя Клеомена в Спарте. Позднее, когда Рим стал активно вмешиваться в греческие дела, наиболее последовательными противниками Рима стали демократические и радикальные круги в греческих полисах. В данной ситуации Македония была вынуждена ориентироваться на союз с этими силами. Особенно заметен был поворот в политике при царе Персее.

К началу периода стабилизации (после окончания войн диадохов) Македония находилась в состоянии сильного упадка. Масса боеспособного населения ушла на Восток. Войны, которые неоднократно развертывались на ее территории, нашествие галатов—все это тяжелейшим образом сказалось на хозяйстве и народонаселении страны. Взойдя на престол, Антигон Гонат осуществил ряд мер для возрождения экономики страны. Особое внимание к экономике стало традицией македонской династии, прекрасно сознававшей, что собственные ресурсы страны невелики и необходимы особые усилия, чтобы сохранить ранг великой державы. Цари Македонии способствовали подъему городов, переселяли население на пустующие земли (иногда даже варваров), разрабатывали рудники.

Хотя большинство новых городов было основано при Кассандре, при Антигонидах продолжалось (хотя и в небольшом количестве) их создание. Городам приписывались земли. Они находились под контролем царской администрации (как правило, назначался представитель царя—эпистат), но пользовались автономией во внутренних делах. Даже многие старые македонские города получили самоуправление по греческому образцу. Пытаясь обеспечить процветание городов, цари стремились к тому, чтобы городские земли не пустовали, а обрабатывались. В этом отношении очень показательна переписка царя Филиппа V с городом Ларисой. Царь пишет, что ему доложили, что «ваш город из-за войн нуждается во многих жителях», поэтому он предлагает даровать право гражданства проживающим в городе фессалийцам и вообще эллинам —«это будет полезно и мне и городу и земля будет лучше обрабатываться». Города облагались налогами, поэтому царская казна была особо заинтересована в их процветании. Археологические раскопки показали, что города Македонии в это время переживают период подъема. Наиболее полно исследована Пелла —столица Македонии. В эллинистический период город занимал площадь 2х 1,5 км. С юга он был защищен крепостью, расположенной на острове посреди озера. В ней находились царская сокровищница и тюрьма. На высоком двуглавом холме располагался акрополь со старым царским дворцом и храмом Афины Алкидемы. Собственно город имел регулярную планировку улиц, ориентированных по сторонам света. Жилые и общественные здания, раскопанные в центральной части города, как правило, имели один (иногда несколько) перистильных дворов. Полы ряда парадных помещений украшены мозаичными панно, некоторые из них очень высокого качества. На одной из сцен передан исторический сюжет: охота Александра Македонского и Кратера на львов.

Важным экономическим центром страны были Фессалоники. Этот город также имел регулярную планировку. Вокруг городов располагались некрополи. Их исследования показали наличие во многих местах монументальных каменных гробниц своеобразного плана и снабженных обильным инвентарем, что, по мнению исследователей, свидетельствует о богатстве македонской знати.

Хотя старые месторождения золота, давшие в свое время огромные средства Филиппу II, были уже выработаны, тем не менее горное дело было одной из важных отраслей экономики Македонии. Когда римляне разгромили Македонию и разделили ее на четыре республики, категорически были запрещены горные разработки — из опасения, что они вернут экономическую мощь Македонии. Важную роль играли леса, поскольку строевой лес шел на строительство кораблей. Основой хозяйства Македонии по-прежнему было сельское хозяйство. Однако оно, видимо, высокой продуктивностью не отличалось. Поземельный налог давал казне всего 200 талантов. Предполагается, что цари получали в качестве налога '/ю урожая. Цари Македонии чеканили золотую, серебряную и бронзовую монеты. Основным монетным металлом, в отличие от времени Филиппа II, было серебро. Насколько можно судить по скудным данным источников, цари Македонии проводили очень расчетливую экономическую политику. Так, в ходе военных действий, которые вел Филипп V в Пелопоннесе в поддержку Ахейского союза, он получает от него значительные денежные средства, достаточные для того, чтобы содержать македонскую армию в течение нескольких месяцев. Филипп не только добивался этими военными действиями своих политических целей, но и сумел обеспечить финансирование войны ахейцами. С другой стороны, иногда казна оказывалась совершенно пустой. Так, о том же Филиппе V Полибий сообщает, что царю пришлось заложить собственную серебряную посуду, чтобы обеспечить оплату войска. Там не менее в конечном счете македонские цари смогли скопить значительные средства. Описание богатств, которые захватили римляне в Македонии после разгрома Персея, ярко это показывает. Помимо регулярных источников доходов (налоги, пошлины и т. д.) пополнению казны служила и военная добыча. В источниках многократно говорится о захваченных македонянами греческих городах, об их разграблении, о тысячах пленных, обращенных в рабов.

В Македонии, как и в предшествующее время, основную массу населения составляли свободные крестьяне, владевшие собственными участками земли и объединенные, по-видимому, в общины. Города также владели приписанной им землей, которой распоряжался гражданский коллектив. На территории собственно Македонии не существовало земель, которые можно было бы определить как царский домен. Царям принадлежали только леса и недра. Но на присоединенных к Македонии территориях (Халкидика, Пеония) ситуация была иной. Царь распоряжался этой землей, поскольку она была «завоевана копьем». Некоторые земли считались принадлежащими непосредственно царю. Эта земля вероятнее всего обрабатывалась крестьянами-держателями (видимо, на условиях наследственной аренды). Другая часть земли давалась солдатам в наследственное владение. Владелец участка нес военную службу и платил налоги. Первоначально эти участки были неотчуждаемы, но с течением времени они стали продаваться (хотя повинности, лежащие на них, оставались неизменными). Ввиду недостатка собственно македонского населения участки земли с обязательством нести военную службу получали и варвары — фракийцы, поселяемые в Македонии. Земли давались также в «дар» и представителям знати.

В эллинистическое время в Македонии достаточно широко распространяются рабовладельческие отношения. Хотя данные источников очень мало говорят о применении рабского труда в производстве, описания быта македонской аристократии пестрят сообщениями о множестве домашних слуг-рабов. В ходе военных действий захватывается огромное количество рабов, несомненно, что какая-то часть их попадала в Македонию, хотя, видимо, основная масса поступала на рабские рынки и попадала в более экономически развитые районы. Существовала в Македонии и практика отпуска рабов на волю. Отличительной особенностью македонских манумиссий было то, что освобождение рабов контролировалось царской властью. Несомненно, что основными центрами развития рабовладения являлись города.

Характер царской власти в Македонии все больше приближается к тому, что мы видим в других эллинистических монархиях, постепенно исчезают примитивные черты эпохи Филиппа II и Александра. Македонская знать утрачивает свое политическое значение, что отчасти объясняется гибелью многих знатных родов в правление Александра и борьбы диадохов. Вместе с тем войсковое собрание как выразитель воли македонского народа продолжает еще сохранять некоторое значение. Армия кон- фирмировала вступление на престол Македонии наследника, выступала в роли верховного суда по делам о государственной измене. Царь Македонии управлял на правах личной унии Фессалией, хотя иногда Фессалия и поднимала восстания, стремясь восстановить независимость. Представителями царя на местах являлись эпистаты, на территориях, не входящих в собственно Македонию, власть принадлежала стратегам, назначаемым царем. В Македонии не было столь сильно развитого бюрократического аппарата, который существовал в царстве Селевкидов и особенно Птолемеев, не существовало государственного царского культа, хотя в некоторых греческих городах, зависимых от Македонии, Антигонидам воздавались божественные почести.

Наиболее важным инструментом политики македонских царей являлась армия. Она состояла из трех частей: царской гвардии — агемы, отрядов наемников и ополчения крестьян, служивших в фаланге. Фаланга призывалась только на время походов, агема и наемники несли постоянную службу. Армия Македонии была меньше армий селевкидских и египетских царей. В битве при Селассии в составе армии Антигона Досона было 28 тыс. пехотинцев и 1,2 тыс. всадников, Персею в 171 г. до н. э. удалось создать армию из 43 тыс. воинов. Среди воинов-наемников значительную часть составляли варвары (фракийцы, иллирийцы, галлы). Многие из них после окончания срока службы получали участки на царской земле. Наемники, как правило, охраняли границу и стояли гарнизоном в подчиненных Антигонидам греческих городах.

Антигониды стремились превратить

Македонию в великую морскую державу. Македонский флот смог сокрушить мощь прославленного египетского флота у острова Кос, после чего Птолемеи утратили свое господство в Эгеиде. Однако для Македонии оказалось непосильной задачей иметь и мощную армию и мощный флот, состоявший из тяжелых боевых кораблей. Поэтому Филипп V перестроил флот, взяв на вооружение легкие галеры того типа, который использовали иллирийские пираты («лембы»),

3. Ахейский и Этолийский союзы. Наиболее заметным явлением в политической организации древнегреческого общества эллинистической эпохи является широкое распространение различного рода союзов, представлявших объединения полисов или племен. Хотя и местные (племенные) союзы и крупные объединения полисов типа Пелопоннесского или Афинского морского союза существовали в архаическую и классическую эпоху, только в эллинистическое время они стали ведущей формой политической организации общества.

В эллинистическую эпоху продолжали существовать союзы традиционного типа с сильным государством —гегемоном, объединявшим зависимые от него политические образования. Неоднократно, например, предпринимались попытки возродить Коринфский союз, созданный Филиппом II после битвы при Херонее. Так, в 302 г. до н. э. этот союз попытался воссоздать Деметрий Полиоркет, однако после его поражения союз немедленно распался. В 224 г. до н. э. еще одну попытку возродить Коринфский союз предпринял царь Македонии Антигон Досон, но и она в конечном счете оказалась безуспешной. Таким образом, все попытки создать общеэллинский союз под гегемонией Македонии оказывались безуспешными и эти союзы существовали только очень короткое время. Македония не обладала достаточными военными и экономическими возможностями, чтобы на сколько-нибудь длительный срок обеспечить свой контроль над Грецией. Более жизненными оказывались локальные объединения этого типа. Так, длительное время существовал «Союз несиотов» (островитян), объединявший острова Кикладского архипелага и имевший своим центром остров Делос. Союз несиотов находился под протекторатом Птолемеев.

Однако ведущей формой союза, наиболее типичной для эллинистической эпохи, был союз, не имевший гегемона и представлявший собой объединение ряда полисов или племенное объединение, все члены которого в принципе были равноправны. Эти союзы имели различную степень единства, иногда приближаясь по типу своей организации к союзному государству. В это время существовали союзы в Локриде, Фокиде, Акарнании, Беотии, Фессалии, Эпире, на острове Эвбея, Дориде, Халкидике, Ахайе фтиотийской, союз магнетов, киприотов и т. д. Наиболее могущественными были Ахейский и Этолийский союзы. В конечном счете вся территория Греции оказалась разделенной между различными союзами. Вне союзов остались только Афины и Спарта, да и то последней в конце концов пришлось войти в Ахейский союз.

Политическая структура союзов обычно копировала полисную. Высшим органом повсюду являлось Народное собрание, существовали советы и система магистратур, вырабатывалось понятие общесоюзного гражданства. Однако полис сохранял свое значение и, за редчайшим исключением, единого государства в процессе создания союзов не возникало. Полис сохранял свою территорию, политическую организацию, свое гражданство. Незавершенность объединения, сосуществование союзных и полисных структур были характерной чертой Греции эллинистической эпохи, одной из постоянных причин внутренней слабости союзов. При создании союзов обычно предусматривались следующие меры: граждане одного полиса имели право приобретать земельную собственность на территории другого, разрешались браки между гражданами различных полисов, перед судом полиса все граждане союза обладали равными правами. Наконец, иногда предусматривалось, что гражданин, переселившийся на постоянное жительство из одного союзного полиса в другой, приобретает там полные гражданские права.

Причин создания союзных объединений было несколько. Необходимость противостоять внешней угрозе, в частности македонской, толкала к объединению. С другой стороны, в таких достаточно крупных государственных образованиях в известной мере преодолевались принципы полисной исключительности. Широкое распространение права приобретения собственности позволяло имущественной верхушке иметь земли и за пределами родных полисов. Например, стратег Ахейского союза Арат —гражданин Сикиона —владел собственностью и в Коринфе. Создание союзов было выгодно для господствующих слоев Греции.

Создание союзов не привело, однако, к преодолению политической раздробленности Греции. Былое соперничество сотен полисов теперь вылилось в столь же постоянную вражду союзов. Большую роль в политической истории Греции играло соперничество Этолийского и Ахейского союзов.

Этолийский союз сложился еще в классическую эпоху (ок. 367 г. до н. э.). Этолия представляла в это время одну из наиболее отсталых областей Эллады. В ней еще не было полисов, население жило «по деревням». Этолийское объединение представляло первоначально племенной союз, а в его характере еще сильны были военно-демократические черты. Центром союза был Терм, где располагалось общеэтолийское святилище. Этолийцы постоянно и активно боролись с Македонией. Они смогли поставить под свой контроль большую часть Центральной Греции, включая важнейшее общегреческое святилище в Дельфах. Во время кельтского нашествия на Грецию этолийцы смогли отстоять Дельфы, что еще выше подняло их престиж. В союз была

включена Беотия, значительная часть Фессалии, влияние его ощущалось вплоть до Малой Азии.

Этолийский союз включал собственно Этолию и некоторые области Центральной Греции, с ней слившиеся, а также многочисленные полисы, считавшиеся союзниками этолийцев. Наконец, многим полисам союз даровал «асилию», т. е. гарантию, что их территория не будет объектом грабежей этолийских пиратов, игравших огромную роль в жизни Этолии. Растущая этолийская знать видела в нем главный промысел для своего обогащения. Полибий писал, что у этолийцев было в обычае грабить не только те народы, с которыми они сами вели войну, но и те народы, которые воевали друг с другом. Органы управления союза взяли пиратство под свой контроль, благодаря чему оно из частного предприятия превратилось в инструмент государственной политики. Обещая различным государствам «асилию», этолийцы взамен получали различные привилегии от этих государств.

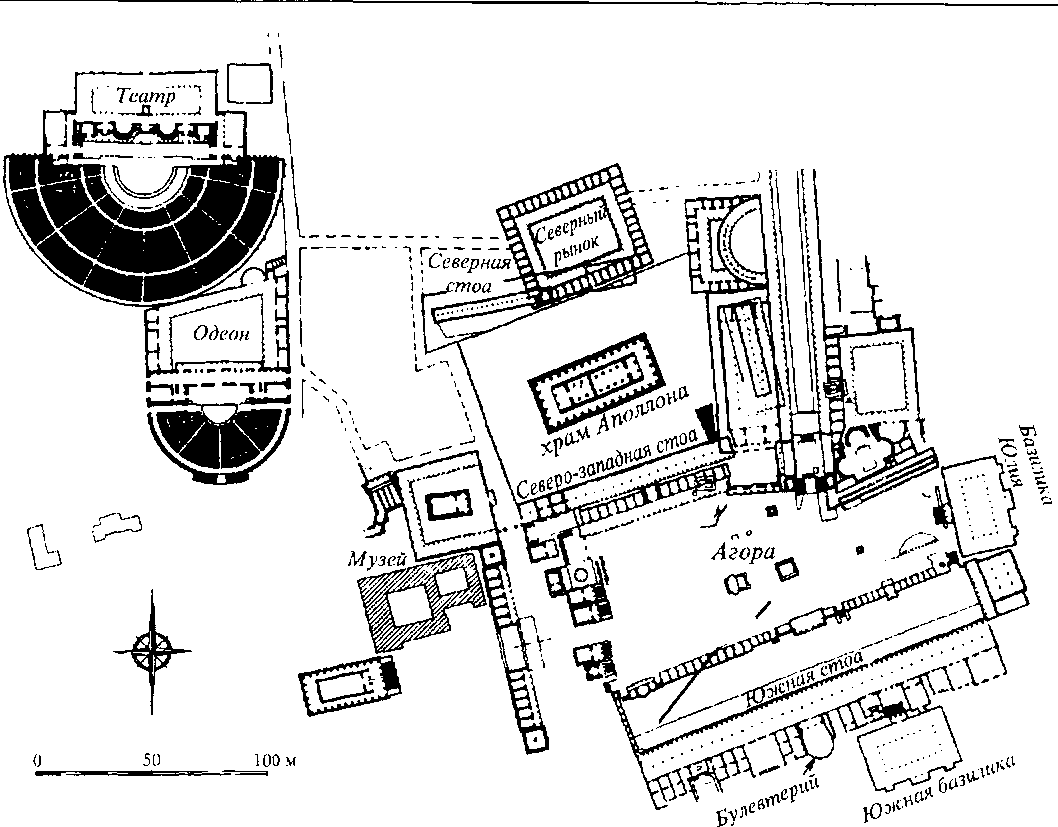

Античный

Коринф. Центральный район

однако, предположение, что право гражданства определялось имущественным цензом. Совет (Буле) состоял из представителей полисов и племенных территорий (в зависимости от количества граждан). Первоначально Совет состоял из 550 членов, позднее —1000. Исполнительная власть принадлежала стратегу, следующим по значению магистратом был гиппарк (начальник конницы), затем следовал секретарь (позднее их было два), семь казначеев. Все эти магистраты избирались ежегодно Народным собранием.

Значительные территориальные размеры Союза делали практически невозможным регулярный созыв Народного собрания, точно так же Совет не мог функционировать постоянно. Поэтому создается специальная комиссия апоклетов, выделяемая из состава Совета, на которую (вместе с магистратами) было возложено руководство повседневной жизнью Союза. Комиссия обладала большими полномочиями: могла вступать в сношения с иностранными государствами, отдавать приказы армии. Ее заседания были закрытыми. В Этолии постепенно на смену раннему демократическому режиму приходит режим олигархического характера. Параллельно происходит процесс имущественной дифференциации. К концу III в. до н. э. резко увеличилось количество бедняков — неоплатных должников. Полководец Скопас попытался провести отмену долгов, но, встретив решительное сопротивление богачей, был вынужден покинуть Этолию.

Первоначальным ядром Ахейского союза (образовался ок. 280 г. до н. э.) была Ахайя — отсталая область на севере Пелопоннеса. В период своего расцвета в III в. до н. э. Ахейский союз включал большую часть полуострова, в его составе были такие крупные центры, как Аргос, Коринф, Си- кион, Мегары, Мегалополь. Ахейский союз сложился еще в классическую эпоху, затем он (в период борьбы диадохов) распался. Союз воссоздали в 281—280 гг. до н. э. Расширение союза шло под лозунгом борьбы с Македонией и тираническими режимами, существовавшими во многих полисах Пелопоннеса. В 275 г. граждане Эгиона изгнали македонский гарнизон и вошли в союз. Эгион после этого стал столицей Ахейского союза. В 251 г. до н. э. ахейские войска под руководством Арата неожиданно захватили Сикион. В 243 г. до н. э. у македонян были отняты Акрокоринф и Мегары. В 229 г. был захвачен Аргос. В результате в состав Ахейского союза вошел весь Пелопоннес, за исключением Спарты.

Политическая организация Ахейского союза известна лишь в основных чертах. К сожалению, историк Полибий, ахеец по происхождению, не оставил систематического описания его конституции. Кроме того, в 217 г. до н. э. была произведена конституционная реформа, а в сообщениях источников часто смешиваются сведения о двух этапах в организации союза. Высшим органом было Народное собрание (Синод), которое обсуждало вопросы войны и мира, избирало магистратов союза. Очень важным органом был Совет (Буле). В состав Совета входило несколько сотен человек (точное число неизвестно), он комплектовался на основе принципов пропорциональности (в зависимости от числа граждан в полисе). Главой исполнительной власти был стратег (первоначально их было два), избиравшийся на год. Занимать два года подряд эту должность запрещалось. Кроме того, известны следующие магистратуры: гиппарк (начальник конницы), наварх (адмирал), секретарь, коллегия десяти демиургов (в компетенцию которой входили внешнеполитические вопросы). Хотя Полибий, патриот Ахейского союза, рисует его как оплот демократии и свободы, политика союза была направлена главным образом на поддержку имущих слоев в пелопоннесских городах. Возрастной и имущественный ценз препятствовал беднейшим гражданам принимать участие в заседаниях Народного собрания. Совет демиургов совместно с высшими магистратами часто заседал тайно.

Невозможность регулярных заседаний Народного собрания привела к тому, что они вообще перестали собираться (кроме случаев чрезвычайных). Чрезвычайное заседание стало называться синклитом. Магистратов союза стало избирать Буле.

В Ахейском союзе постоянно шла борьба двух тенденций: к единству и к обособленности отдельных полисов. Тенденция к единству проявлялась, в частности, в том, что наряду с понятием гражданства полиса появилось понятие общесоюзного гражданства. В ряде полисов стояли отряды союзной армии, территория союза была разделена на административные округа. Наряду с ополчением появились отряды наемников, подчиняющиеся только стратегу союза. Существовали общесоюзная казна и единая монетная система.

Вместе с тем тенденция к обособленности была достаточно сильной. Старые полисы, столетиями отстаивавшие свою независимость, войдя в союз, стремились к тому, чтобы сохранить автономию. Хотя существовало понятие общесоюзного гражданства, гражданство полиса продолжало сохраняться. Гражданин полиса в другом союзном полисе обладал только правами на брак и приобретение земли, но не политическими правами. Обычная армия союза состояла из полисных ополчений. Наряду с общесоюзной монетой многие полисы чеканили свою собственную (на одной стороне монеты обычно изображался символ полиса, на другой—союза). Многие полисы, особенно в критических обстоятельствах, стремились проводить самостоятельную политику.

Таким образом, Ахейский союз, несмотря на свою мощь (по словам Полибия, он мог выставить до 30—40 тыс. воинов- гоплитов), оставался достаточно рыхлым объединением. Двойственность в его политике (стремление к освобождению Греции от влияния Македонии и защита имущих слоев греческих полисов) в конечном счете привела к жесточайшему кризису. Многолетний руководитель союза Арат, боясь

Спарты, где развивалось радикальное движение, пошел на предательство общегреческого дела и впустил македонские гарнизоны в важнейшие крепости, поставив тем самым Грецию вновь под контроль Македонии.

4. Социально-экономическое развитие Греции. Социально-экономическая ситуация в Греции характеризуется большой противоречивостью. Завоевание Востока и массовая эмиграция греков на какое-то время сняли остроту социальных противоречий в старых полисах. Однако создание эллинистических государств, строительство новых городов, превращение их в крупные центры ремесла и торговли приводили постепенно к тому, что Греция теряла свои позиции передовой и наиболее развитой части Средиземноморья. В самой Элладе при постепенном упадке старых центров отчетливо заметен подъем новых, ранее отсталых областей (Ахайя, Этолия). В организации ремесленного производства принципиально новых явлений не наблюдается. Можно говорить о подъеме некоторых отраслей его, особенно производящих предметы роскоши (например, производство дорогих прозрачных тканей на острове Кос; паросского мрамора для домов знати и т. д.). Но постепенно все более заметным становится преобладание новых ремесленных центров, таких, как Александрия Египетская и Пер- гам, затмевающих славой своей продукции продукцию традиционных греческих центров. На ремесленном производстве Греции сказывается и исчерпание природных ресурсов. Так постепенно свертываются работы в Лаврионе, где истощаются залежи серебряных руд.

Серьезных изменений не происходит и в организации сельскохозяйственного производства. Важным новым явлением было постепенное разрушение принципов полисной исключительности и замкнутости гражданского коллектива. Следствием этого является возможность (довольно часто отмечаемая в Греции того времени) гражданину одного полиса приобрести землю в

другом, появление крупных земельных владений.

Наиболее отчетливо новые черты сказываются в росте товарно-денежных отношений, широком развитии торговли, как местной, так и особенно международной. Отражением этого является рост числа тра- педз (своего рода банков), располагавшихся, как правило, в портовых городах. Хотя Пирей как важнейший экономический центр утрачивает значение, наблюдается рост новых центров, связывающих восточную и западную части Средиземноморья: Родос (затем Делос) и Коринф (до 146 г. до н. э.).

5. Родос. Одним из наиболее процветающих центров Средиземноморья в эллинистическую эпоху был Родос. В 408 г. до н. э. три ранее самостоятельных полиса, расположенных на острове, объединились и создали новый город — Родос. Начало эпохи его наивысшего подъема приходится на рубеж IV—III вв. до н. э. Родосское государство в эллинистическую эпоху охватывало вссь остров и некоторые территории на материке, в Малой Азии. Страбон писал о нем: «В отношении гаваней, дорог, стен и прочих сооружений он настолько выгодно отличается от всех прочих городов, что я не могу назвать другого приблизительно равного или тем более несколько лучше его». Родос был не только крупным экономическим и политическим, но и художественным центром эллинистического мира. Здесь возникла и развивалась особая школа скульптуры. Одним из чудес света считался «ро- досский колосс»—гигантская бронзовая статуя бога Гелиоса. Город располагался вокруг круглой бухты, «как театр вокруг орхестры». Имелись два порта: торговый и военный. Последний охранялся тщательно, поскольку родосцы стремились сохранять в тайне ряд усовершенствований, сделанных ими на военных кораблях.

Процветание Родоса в значительной мере объяснялось его выгодным географическим положением на скрещении морских путей, ведших из Греции и Западного Средиземноморья к новым городским центрам, возникшим в раннеэллинистическую эпоху в Восточном Средиземноморье. Особенно важны были связи с Александрией Египетской. Родос вел активную морскую торговлю, ее огромные масштабы подтверждаются находками сотен тысяч родосских амфор- ных клейм во всех частях античного мира: от Суз на востоке до Карфагена на западе, от Боспора на севере до Египта на юге. Торговали главным образом зерном (чаще египетского происхождения), вином и оливковым маслом. Судя по данным эпиграфики, на острове были большие оружейные мастерские, продукция которых шла на экспорт. В ходе дискуссии в римском сенате в 165 г. до н. э. выяснилось, что портовые сборы дают родосцам в год 1 млн. драхм. Поскольку обычный размер торгового сбора —2% от стоимости товара, то общая стоимость товаров, проходивших через ро- досский порт, достигала колоссальной суммы в 50 млн. драхм, или 8300 талантов.

![]()

право», которое благодаря римлянам и византийцам дожило до настоящего времени.

Другим источником богатства полиса были большие земельные владения на материке, в Малой Азии. Особенно велики они были в период с 188 по 167 г. до н. э., когда Рим в благодарность за поддержку в войне с Антиохом III отдал Родосу большую часть Л икии и Карии. Зависимые от полиса территории управлялись родосскими магистратами, население их платило тяжелые подати, в городах стояли гарнизоны.

Политический строй Родоса был олигархическим. Однако огромные богатства, находившиеся в распоряжении полисной верхушки, позволяли ей подкупать демос, так что, по словам Страбона, «не только бедняки получают свое пропитание, но и у города нет недостатка в полезных людях, в особенности для пополнения флота».

Внешняя политика Родоса строилась на стремлении не связывать полис какими-ли- бо формальными союзами, вместе с тем фактически Родос всегда ориентировался на наиболее мощную в каждый конкретный момент политическую силу. Первоначально наиболее тесные связи у него были с Египтом, а затем Родос стал надежным помощником Рима в его восточносредизем- номорской политике. В ходе войны Римской республики с македонским царем Персеем Родос, с точки зрения римлян, был недостаточно лоялен и за это наказан самым жестоким образом. У него отняли те территории в Малой Азии, которые ранее пожаловал ему Рим, а кроме того, Делос был объявлен «свободным портом», что привело к быстрому упадку значения Родоса.

6. Делос. Делос заменил Родос в роли важнейшего центра международной торговли. Делос представлял собой маленький (5 х 1,5 км) скалистый остров, полностью лишенный каких-либо природных ресурсов. Его значение в более ранние периоды определялось тем, что здесь находился прославленный храм Аполлона. В эллинистическую эпоху первоначально остров был независим (314—166 гг. до н. э.), а затем был передан Римом под власть Афин. Де- лосцы по приказу римского сената были вынуждены покинуть остров, на котором теперь поселились афинские клерухи. Управлял Делосом эпимелет, обычно представитель одной из богатых афинских семей. Получение в 166 г. до н. э. прав «свободного порта» стало мощным импульсом для его процветания. Страбон следующим образом описывает ситуацию на острове: «Хотя Делос стал таким образом знаменит, однако с разрушением Коринфа его слава возросла еще больше. Ибо купцы, ведущие заморскую торговлю, направлялись на Делос, так как их привлекала туда свобода от налогов и повинностей, которой пользовалось святилище, и удобство гавани. В самом деле, остров удачно расположен для тех, кто плывет из Италии и Греции в Азию. Всенародное празднество—это что-то вроде торгового дела, и римляне посещали его более других народов, даже когда Коринф еще существовал. И афиняне, захватив остров, стали проявлять большую заботу и о купцах и о религиозных обрядах».

Особый сектор экономики Делоса составляло хозяйство храма Аполлона. Сохранившиеся многочисленные финансовые документы храма позволяют понять многие важные вопросы экономики не только острова, но и всего Восточного Средиземноморья. Основу богатства храма составляли земля (на Делосе, островах Ренее и Мико- носе), а также здания, сдававшиеся в аренду (гостиницы, жилые дома, помещения для ремесленных мастерских). Срок аренды обычно был пятилетним. Чтобы повысить доходы храма, его администрация строила новые здания. В середине 60-х годов II в. до н. э. святилищу принадлежало уже не менее 30 различных построек. Храм также выступал и в качестве ростовщика. Ссуды давались обычно на 5 лет, из расчета 10% годовых. Очень велики были богатства храма, состоявшие из приношений, поступавших со всего Средиземноморья, главным образом от царей. Приношениями служили статуи, сосуды, культовые предметы, вы

полненные из драгоценных металлов, позолоченной бронзы, украшенных драгоценными камнями. Они хранились на пронумерованных полках, каждый год проводилась тщательная инвентаризация. Огромное количество чеканной монеты хранилось в сосудах, снабженных этикетками, на которых указывалось количество денег в каждом сосуде.

Уже в эпоху независимости на острове активно начали действовать иностранные купцы, особенно же возросла их роль в период афинского господства. Будучи иностранцами, они не имели права владеть землей на острове и не обладали политическими правами. Их экономическое значение, однако, было столь велико, что они оказывали решающее влияние на политику афинских властей. Иностранные торговцы обычно объединялись в «братства», включавшие в свой состав жителей одного города или одной страны. Центром такого братства был обычно храм, в котором почиталось местное божество (под греческим именем). Известны следующие «братства»: почитателей Посейдона из Берита (совр. Бейрут); почитателей Геракла из Тира; торговцев из Лафикеи Финикийской; купцов из Александрии Египетской. Особенно много было торговцев из Рима и Италии («братства» почитателей Меркурия и Майи, Аполлона, Посейдона, особое братство «римлян из Александрии»). Тесно связаны с торговыми объединениями были и трапедзы, многие из которых существовали десятки лет, переходя от отца к сыну.

22

- 4605

Процветание острова нашло отражение в активной строительной деятельности, ведшейся главным образом «братствами». Археологические исследования выявили на Делосе прекрасно оборудованный порт, зону товарных складов, ряд храмов, агору, большое количество богатых жилых домов. Общественные и жилые здания были украшены скульптурой и росписями, мозаикой.

Процветавший в значительной мере благодаря пиратам работорговцам Делос и погиб от них. В ходе войн Рима с Матрида- том VI Понтийским остров дважды был разграблен пиратами (в 88 и 69 гг. до н. э.). В дальнейшем его экономическое благосостояние не восстановилось, так как переход Египта под власть Рима в 30 г. до н. э. сделал главным центром деятельности римских купцов на Востоке Александрию.

7. Развитие рабства. В Греции эллинистической эпохи происходит дальнейшее развитие рабовладения. Можно отметить несколько новых явлений, характерных для этого времени. Прежде всего в Греции исчезают все те архаические формы зависимости, которые были распространены в предшествующую эпоху. Спартанские илоты, фессалийские пенесты, критские вой- кеи, ойкиаты в Локриде и т. д. частично приобретают свободу и даже гражданский статус, частично превращаются в обычных рабов. Конечно, этот процесс происходил в различных областях по-разному, но результаты везде были более или менее одинаковы.

Второй новой чертой является распространение рабства. Хотя у нас и нет достаточно надежных статистических материалов, но ряд фактов заставляет думать, что происходит распространение рабства «вширь». Очень показательно то, что ману- миссии (документы об отпуске рабов на свободу) встречаются в самых незначительных городских центрах. Манумиссии из Дельф и других городов показывают, что рабы имеются у семей различного имущественного положения. Количество рабов, отпускаемых на волю, заставляет думать, что даже семьи среднего достатка владели несколькими рабами. Тот масштаб распространения рабства, который был достигнут в классическую эпоху только в самых богатых полисах (таких, как Афины), сейчас становится обычным в самых рядовых полисах. Показателем широкого распространения рабства является и резко возросшее число фактов массового порабощения населения захваченных в ходе военных действий городов и даже организация специальных походов, единственной целью которых является порабощение пленных. Особенно отчетливо эта тенденция прослеживается в политике Этолийского союза. Еще одним свидетельством постоянной потребности греческого общества в увеличении количества рабов является широчайшее распространение пиратства. «Эллинистическое пиратство,— писал Я.В. Ленуман,— возникшее среди отсталых племен со значительными пережитками родового строя, включилось благодаря торговле рабами в систему рабовладельческой экономики Средиземноморья и играло в ней весьма существенную роль, будучи одним из основных поставщиков рабочей силы —рабов». Этолия и Крит были областями наибольшего развития пиратства в Греции.

В-третьих, в это время особое значение для общества имеет проблема повышения производительности рабского труда, создание тех условий, которые бы заставили раба усердно трудиться. Свидетельством этого, в частности, является широко распространившаяся практика отпуска рабов на свободу. До нас дошли многочисленные манумиссии из разных городов Греции. Особенно много их найдено в Дельфах — общегреческом святилище, авторитетом которого освящался юридический акт отпуска раба. Еще в 40—50-х годах ученые, изучавшие эти документы, приходили к выводу, что широкое распространение практики освобождения рабов свидетельствует о том, что рабский труд становился невыгодным. Однако более углубленное исследование манумиссий показало, что в основе лежат иные явления. Прежде всего это отражение стремления заставить раба работать более эффективно. Надежда получить свободу в качестве награды за усердный труд была более мощным стимулом, чем надсмотрщик. Кроме того, рост числа манумиссий является показателем роста числа рабов, живущих отдельно от хозяина и самостоятельно ведущих хозяйство, что позволяет им скопить сумму, необходимую для выкупа. Наконец, только часть освобождений была безусловной, когда бывший раб полностью порывал со своим прежним хозяином. Значительная часть актов об освобождении сопровождалась различными условиями: оставаться при хозяине и выполнять «рабские обязанности» (чаще всего до смерти хозяина, после чего бывший раб должен был организовать его похороны); предоставить сыну хозяина раба и т. д. Иногда появляется и такое условие: не иметь детей —явнодлятого, чтобы имущество отпущенника наследовал его хозяин. Возможность избежать такого рода условий была, в сущности, только одна —еще раз заплатить бывшему хозяину весьма значительную сумму, примерно равную той, которая платилась первый раз, после чего прекращались всякого рода обязательства бывшего раба по отношению к бывшему хозяину.

В-четвертых, эллинистическая Греция впервые сталкивается с восстаниями рабов. Хотя о них известно очень немного, тем не менее сам факт весьма знаменателен. До

эллинистической эпохи, в сущности, единственные известные рабские восстания — это движение спартанских илотов (в первую очередь мессенских илотов). В эллинистическое время восстают рабы Хиоса (III в. до н. э.) и Делоса (130 г. до н. э.). Кроме того, известны два восстания рабов в Лаврионе, которые захватили Суний и опустошали Аттику, а также рабов из рудников Македонии.

8. Социально-экономические противоречия. В Греции эллинистической эпохи наблюдается постепенный рост социальных противоречий и внутри свободного населения. Это объясняется рядом причин. Сам факт завоевания Востока Александром в конечном счете оказал сильное воздействие на положение рядового населения Греции. Захватив огромное количество драгоценных металлов в персидской казне и начав массовый выпуск монеты из них, Александр и диадохи способствовали резкому подъему цен. Финансовые документы храма Аполлона на Делосе прекрасно свидетельствуют об этом. В конечном счете это привело к падению жизненного уровня рядового населения Греции.

Экономический упадок Греции, особенно утрата ею роли важнейшего центра ремесленного производства в Средиземноморье, привели к серьезным социальным последствиям. Сельское хозяйство уже давно не могло обеспечить своими продуктами питания Грецию, и они импортировались. Теперь же, когда упал вывоз продуктов ремесла на периферию, в Греции хронически стало не хватать хлеба. Голод стал обычным явлением и часто только милость богатых сограждан или эллинистических царей спасши целые города от голодной смерти.

Одним из важных показателей общего упадка Греции являются свидетельства о полном отсутствии средств в казне многих полисов. Из декрета, изданного в городе Кранноне в Фессалии, узнаем о том, что из-за войны город задолжал. Многие города вынуждены занимать деньги на очень тяжелых условиях, другие тщетно ищут заимо- 22* давцев, пытаясь получить заем на любых условиях. Иногда полное отсутствие средств заставляет города предпринимать меры, идущие в разрез с самыми обычными нормами. После победы над Персеем афиняне предприняли чисто разбойничий набег на город Ороп и дочиста его ограбили. По словам Павсания, они «разграбили Ороп скорее по необходимости, чем добровольно, ибо афиняне дошли до крайней степени бедности».

Однако все эти явления не свидетельствуют об общем экономическом упадке. Сообщения источников пестрят указаниями на очень богатых людей, на вызывающую роскошь и т. д. В Греции эллинистического времени происходит процесс концентрации богатств. Причиной, облегчающей его, была ломка старых отношений, известное преодоление полисной исключительности, что имело своим результатом возможность для некоторых лиц иметь, например, земельные владения в нескольких городах.

![]()

ям Диодора и Полнена, тиран города Кас- сандрия Аполлодор конфисковал и раздал бедноте имущество богатых граждан, а позднее оказал упорное сопротивление Антигону Гонату. Тиран города Элиды Арис- тотим изгнал или казнил представителей местной знати и тем навлек на себя обвинения в страшной жестокости. При помощи этолийцев изгнанники свергли и убили Аристотима. Его убийце была поставлена статуя в Дельфах. Иногда, опасаясь социального взрыва, правительства были вынуждены принимать специальные меры. Так, в Беотии ситуация была столь сложной, что правительство в течение 25 лет не решалось производить взыскания долгов по суду.

Позднее, когда в дела Греции активно начал вмешиваться Рим, социальные конфликты приобрели еще один аспект: богачи в своей массе стояли за подчинение Риму, бедняки боролись против него. Когда на Народном собрании Ахейского союза в 146 г. до н. э. обсуждался вопрос о сопротивлении римлянам, стратег союза Критолай «запретил властям взыскивать что-либо с должников, приказал не принимать тех, кого приводили бы для заключения под стражу за долги, отсрочить до окончания войны разбор жалоб по недоимкам». Принятие этого решения Полибий объясняет тем, «что никогда на Народное собрание не собирались в таком количестве ремесленники и простолюдины». Когда Греция оказалась под римской властью, римляне жесточайшим образом расправились со всеми попытками социального протеста. Надпись из города Димы в Ахайе рассказывает о событиях, происшедших в этом городе, которые римский проконсул характеризует как «худшее восстание и мятеж». Народ во главе с неким Сосом сжег государственный архив и уничтожил документы. Городу была дана новая конституция, резко отличавшаяся от той, которую утвердили римляне. Римский проконсул казнил Coca как виновного в «ниспровержении данного римлянами государственного строя», кара постигла и других участников восстания.

Наиболее полно освещены в источниках социальные конфликты, происходившие в Спарте.

9. Спарта. Начавшийся еще в IV в. до н. э. кризис спартанского полиса наивысшей остроты достиг к середине III в. до н. э. Плутарх, написавший биографии спартанских царей-реформаторов Агиса и Клеоме- на, следующим образом характеризовал ситуацию внутри гражданского коллектива: полноправных граждан осталось только 700, причем 600 из них составляли люди, владевшие наследственным участком земли (клером), а 100—это верхушка полиса — люди, имевшие как наследственные участки, так и благоприобретенные земли. Вся же остальная масса спартиатов — это, по словам Плутарха, «нищая и жалкая толпа». Тяжесть ситуации усугубляло и жестокое ростовщичество, от которого страдали все слои спартанского общества. Значительные изменения произошли и в политической структуре Спарты: резко обострилось соперничество двух царских династий, геру- сия и коллегия эфоров превратились в органы, служившие интересам олигархии.

В этих условиях среди руководящих кругов спартанского полиса, связанных с одной из царских династий (Эврипонтиды), постепенно вызревала идея необходимости социальных реформ. Цель их состояла в том, чтобы восстановить спартанскую гегемонию если не во всей Элладе, то по крайней мере в Пелопоннесе. Для этого было необходимо возродить спартанскую военную мощь, что в условиях того времени означало воссоздание многочисленного ополчения спартанских граждан. Инициатором реформ выступил царь Агис, вступивший на престол в 245 г. до н. э. Он выдвинул программу глубоких социальных изменений, состоявшую из трех основных пунктов: кассация долгов, передел земли, возрождение «спартанского образа жизни» с его суровостью, постоянными военными тренировками, традиционным воспитанием юношества.

Идея реформы нашла широкую поддер

жку н полисе. Особенно популярен был лозунг отмены долгов. Он привлекал не юлько рядовых граждан и безземельных неполноправных спартиатов, но и часть богатой верхушки полиса, а именно тех, кто был вынужден в силу задолженности заложить свои земли ростовщикам. Наиболее ярким представителем этой группы был дядя царя Агесилай. Передел земли должен был дать, по расчетам Агиса, 4500 участков земли и соответственно 4500 воинов-спар- тиатов. которые стали бы владельцами этих участков. Кроме того, планировалось провести передел земли и в периэкских общинах. выделив 15 тыс. участков для 15 тыс. воинов-периэков. Эта идея встретила полную поддержку у спартанских бедняков, лишенных земли, которые вместе с клером вернули бы себе и полные гражданские права в полисе. Агесилай и подобные ему богачи, естественно, не могли приветствовать передел земли, для них желательным было бы остановить реформы сразу же после осуществления кассации долгов. В принципе все реформы отвергала основная масса богатых граждан, не склонных лишаться сиюминутных выгод ради весьма проблематичного восстановления спартанской гегемонии. Естественным лидером этой группы стал царь другой спартанской династии Леонид, понимавший, что осуществление реформу предложенных Агисом, настолько усилит его влияние в полисе, что вторая династия утратит всякое значение.

В результате долгой борьбы Леонида вынудили уйти в изгнание (его место занял Клеомброт, поддержавший Агиса). Было объявлено о проведении намеченных реформ. но осуществили только одну из них — кассацию долгов, хотя, как сообщает Плутарх, «народ требовал, чтобы немедленно приступали к разделу земли». Агесилай и его сторонники, однако, сумели воспротивиться этому. По словам Плутарха, «богатство Агесилая состояло главным образом в обширных и тучных полях, но он был кругом в долгу, и так как расплатиться с заимодавцами не мог, а терять землю не хотел, то убедил Агиса, что, если осуществить оба намерения разом, в городе начнется настоящий мятеж, но если сперва угодить землевладельцам отменою долгов, они потом мирно и спокойно согласятся на передел».

Начавшиеся военные действия, потребовавшие выступления в поход спартанского ополчения во главе с Агисом, резко изменили ситуацию. Оставшийся в Спарте Агесилай, в сущности, узурпировал власть. Опираясь на отряд наемников, он самовластно управлял полисом, увеличил налогообложение и, что самое важное, показал беднейшим гражданам полиса, что их надежды на передел земли тщетны.

Враги реформационного движения умело воспользовались уходом Агиса с войском. Как пишет Плутарх, «враги его решили не медлить, они составили заговор, открыто вернули Леонида из Тегеи и вновь передали ему царство при молчаливом одобрении народа, который был возмущен, видя свои надежды на раздел земли обманутыми». После этого началась жестокая расправа над всеми сторонниками реформ. Были казнены царь Агис, его мать и бабка. В изгнание ушли Агесилай и царь Клеомброт, брат Агиса Архидам.

Однако жестокая расправа не могла уничтожить саму идею реформ. На этот раз их инициатором выступил царь Клеомен — сын Леонида. Не желая, чтобы богатства семьи Агиса перешли к кому-то другому, Леонид заставил его вдову выйти замуж на Клеомена.

![]()

стороны армии, особенно отрядов наемников, и найдя сторонников реформ среди верхушки полиса, Клеомен смог перейти к осуществлению намеченного плана реформ.

Во главе отряда наемников Клеомен прибыл в Спарту. Четыре из пяти членов коллегии эфоров были убиты, 80 противников реформ изгнаны из города. На собранном Клеоменом Народном собрании было объявлено о проведении реформ. Вновь кассировались долги, перераспределялись земли —созданы 4 тыс. наделов. Поскольку граждан в Спарте было меньше, чем наделов, в состав гражданского коллектива было включено некоторое количество пери- эков и чужеземцев. Была уничтожена коллегия эфоров, восстановлена традиционная спартанская система воспитания юношества и вообще весь старинный спартанский образ жизни.

Проведенные реформы усилили военную мощь Спарты, и Клеомен сумел нанести несколько поражений ахейской армии. Ситуация усугублялась тем, что мысли о проведении реформ, подобных спартанским, широко распространялись по всему Пелопоннесу. Начал обсуждаться даже вопрос об объединении Ахейского союза и Спарты и об избрании Клеомена стратегом союза. В этих условиях Арат — почти бессменный руководитель Ахейского союза — вступил в тайные переговоры с Македонией. Долгие годы непримиримый враг Македонии, сделавший больше, чем кто-либо другой для освобождения Греции от македонского контроля, теперь, по словам Плутарха, «в страхе перед ячменной лепешкой, потертым плащом, а самое главное, перед уничтожением богатства и облегчением мук бедности... подчинил ахейцев и самого себя диадеме, багрянице и приказам македонских сатрапов». Когда об этом стало известно в Греции, брожение охватило весь Ахейский союз, «ибо народ мечтал о разделе земли и об отмене долговых обязательств». Однако верхушка Союза отнюдь не была единодушной в своей поддержке Арата. Как пишет Плутарх, «да и первые граждане во многих местах были недовольны Аратом, а некоторые открыто возмущались его планом привести в Пелопоннес македонян». Это брожение умело использовал Клеомен, нанося быстрые и сильные удары по Ахейскому союзу. Он захватил несколько пелопоннесских городов и даже такие крупнейшие центры полуострова, как Аргос и Коринф (только на Акрополе Коринфа — Акрокоринфе—остался ахейский гарнизон).

Однако появление в Пелопоннесе македонской армии резко изменило ситуацию. Македонянам удалось вновь утвердиться в Аргосе и Коринфе, причем решающую роль сыграла здесь не военная мощь Македонии, а выступление граждан Аргоса против спартанцев. Как сообщает Плутарх, «зачинщиком этой измены был Аристотель из Аргоса, который без труда увлек за собою народ, возмущенный тем, что Клеомен обманул всеобщие ожидания и не уничтожил долгов».

Этот момент был поворотным пунктом в развитии событий. Политика Клеомена пришла в противоречие с чаяниями беднейших слоев гражданства пелопоннесских городов, и это в конечном счете погубило дело спартанского царя-реформатора. Все реформы, которые проводил Клеомен, в сущности, имели одну цель—усиление военного могущества Спарты и возрождение ее гегемонии если не в Греции, то хотя бы в Пелопоннесе. Однако пример Спарты вызвал воодушевление во многих полисах полуострова, беднейшие граждане мечтали об осуществлении реформ по спартанскому образу и переходили на сторону Клеомена. Когда же пример Аргоса показал, что Клеомен отнюдь не стремится провести в этих городах аналогичные реформы, то Клеомен лишился массовой поддержки в Пелопоннесе.

Клеомен в новых условиях попытался опереться на помощь Птолемеев. Египет долгое время Поддерживал Ахейский союз, видя в нем противовес мощи Македонии.

Изменение ориентации ахейцев, их союз с Македонией делали Спарту естественным союзником Птолемеев, нуждавшихся в какой-либо опоре на Балканском полуострове. Однако помощь Египта была весьма незначительной, ибо царь Птолемей вел в это время секретные переговоры с Антигоном и Спарта нужна была ему только как средство давления на Македонию. Клеомен пытался получить дополнительные силы за счет продолжения реформы в Спарте. Он освободил 2000 илотов. Каждый из них заплатил за свободу по 5 мин. Приобретенные средства были потрачены на вооружение новых воинов по македонскому образцу.

Все эти меры не могли компенсировать потери массовой поддержки в городах Пелопоннеса, и Клеомен был вынужден изменить методы борьбы. Он подверг жесточайшему разгрому Мегалополь, затем, по словам Плутарха, «разорял и беспощадно грабил» территорию Аргоса, что еще больше отталкивало от него население полуострова. Не имея в таких условиях возможности вести длительную войну, Клеомен стремился решить ее исход решительным победоносным сражением. В битве при Селассии (221 г. до н. э.), однако, численное превосходство македонян сокрушило доблесть спартанцев, и битва стала решающим поражением Клеомена. Лакедемонский царь с группой друзей бежал в Египет, где позднее был вынужден покончить с собой, приняв участие в заговоре против Птолемея. Вступление АнтиГона в Спарту сопровождалось отменой реформ Клеомена и восстановлением ранее существовавшего строя. В Спарте был поставлен гарнизон, она была включена в новый, Эллинский, союз, куда также вошла и Ахайя. Гегемоном союза стад царь Македонии.

Радикальные идеи, однако, продолжали жить в Лакедемоне. Известна попытка переворота в 219 г. до н. э., затем выступил Хилон, наконец «тиран» Махонид. В 206 г. до н. э. к власти в Спарте пришел Набис, происходивший из царского рода. Набис попытался еще раз осуществить те идеи, которые выдвинул Агис. Политика Набиса определялась теми же самыми целями, что и политика его предшественников,— обеспечение величия Спарты, установление ее гегемонии в Пелопоннесе. Набис проявил незаурядные дипломатические и военные способности, ведя борьбу в то время, когда Рим начал активно вмешиваться в греческие дела. Первоначально Набис сумел заключить договор с римлянами, которые нуждались в союзниках для борьбы с Македонией и Ахейским союзом. В дальнейшем римляне поддержали ахейцев, Набис был разбит. Попытка возобновить борьбу окончилась неудачей и Набиса предательски убили (192 г. до н. э.). Для проведения своей политики Набис частью истребил, частью изгнал «граждан, выдававшихся больше богатством, нежели благородным происхождением», конфисковал их имущество. Для увеличения числа граждан Набис освобождал илотов, даровал участки земли наемникам, включавшимся в гражданский коллектив Спарты. В отличие от Клеомена Набис стремился привлечь на свою сторону бедных граждан из других городов Пелопоннеса. Он, в частности, осуществил радикальные реформы и в Аргосе.

Конфликты, разразившиеся в Спарте, имели глубокие социальные причины. В конечном счете основой их была несовместимость традиционного спартанского строя (хотя и подвергшегося сильным изменениям в IV—III вв. до н. э.) с новыми условиями. Илотия, как примитивная форма эксплуатации, изживала себя. Не случайно Клеомен начал, а Набис продолжил политику освобождения илотов. Однако, видимо, основная масса илотов в связи с развитием частной собственности на землю деградировала до уровня классических рабов. Не отвечала новым условиям и политическая структура Спарты. Именно поэтому в процессе социальных конфликтов исчезает эфорат, традиционная спартанская диархия, утрачивает значение Народное собрание. Проводя социальные реформы, цари одновременно резко усиливают свою власть, стремясь стать неограниченными владыками по типу царей больших эллинистических держав. Они бесконтрольно распоряжаются земельным фондом полиса, распределяя его не только среди граждан, но и среди чужеземцев и наемников. Полисный коллектив оказывается полностью подчиненным царям, и в таких условиях утрачивают свою ценность права гражданства.

Распределение земли среди неимущих — радикальная мера, но она в конечном счете обесценивается тем, что оказывается связанной воедино с явно утопической целью — установлением спартанской гегемонии. В эпоху существования больших эллинистических монархий, начавшегося вмешательства Рима в греческие дела эта цель была несомненно недостижимой. Чисто спартанские цели в политике царей-реформаторов приходили в противоречие с надеждами беднейших граждан Пелопоннеса. Несмотря на героизм спартанских бедняков, несмотря на выдающиеся качества их руководителей, дело социальных реформ было обречено. Лозунг возвращения к «ликургову строю» в эллинистическую эпоху был явным анахронизмом.

10. Сицилийская держава Агафокла и Гиерона II. Самым обширным государственным образованием конца IV—III в. до и. э. в Великой Греции была Сицилийская держава, созданная удачливыми полководцами Агафоклом и Гиероном II. После уничтожения тирании преемников Дионисия I Сиракузы ослабели, стали одним из многочисленных полисов Сицилии, а в самих Сиракузах утвердилось олигархическое правление во главе с Советом 600 виднейших аристократов. Во время войны Сиракуз с Акрагантом в 20-х годах IV в. до н. э. выдвинулся Агафокл, человек незнатного происхождения, в молодости занимавшийся изготовлением горшков (и получивший прозвище «горшечник»). Первоначально Агафокл был одним из помощников сира- кузского аристократа Дамаса, после смерти которого он женился на его вдове. На имеющиеся у него значительные средства Агафокл набрал сильный отряд наемников. Желая добиться поддержки массы городского населения, Агафокл поддерживал требования о смягчении налогового бремени, улучшения материальных условий народа. Сиракузские олигархи стали опасаться усиления Агафокла, и он был изгнан из Сиракуз. Оказавшись в изгнании, он вновь набрал большой отряд наемников и, опираясь на поддержку городской и сельской бедноты, захватил город Сиракузы, разогнал Совет 600 и установил свою тиранию (315 г. до н. э.).

Желая укрепить власть в Сиракузах, новый тиран произвел раздачи конфискованных у аристократии земель среди своих сторонников и части бедных граждан, но его главной опорой стало хорошо организованное войско из наемников: греков, самнитов, кельтов, этрусков. Как и при Дионисии Старшем, командиры наемников составляли ближайшее окружение тирана, его фактическое правительство. Наемники получили земли и богатства, конфискованные у старой сиракузской знати, сиракуз- ское гражданство и определенные привилегии. Вместе с тем Агафокл делал вид, что считается с мнением народа, т. е. ставил на обсуждение Народного собрания некоторые вопросы государственной жизни, и прослыл «восстановителем народной свободы».

Агафокл понимал, что, захватив власть силой оружия, он мог удержать ее при условии удачных завоевательных войн. Давним противником Сиракуз был могущественный Карфаген, который воспользовался их ослаблением после смерти Дионисия Старшего и захватил значительные территории в Западной Сицилии. Не имея достаточных сил бороться на равных с могущественным Карфагеном, Агафокл заключил перемирие с карфагенским командующим в Сицилии и начал войну с такими крупными греческими городами Сицилии, как Ак- рагант, Мессана и Гела (316—313 гг. до н. э ). Захватив некоторые из них, Агафокл напал на карфагенские владения в Сицилии, но на первых порах потерпел ряд неудач. Особенно чувствительным было поражение Сиракуз в битве у местечка Ли- ката (недалеко от мыса Экном) в 311 г. до н. э. Желая добиться победы, Агафокл решился на рискованную авантюру. Еще не закончив военные действия в Сицилии, он задумал высадиться с частью войск в Африке и атаковать Карфаген. В 310 г. до н. э. 14-тысячное наемное войско во главе с тираном высадилось в Африке, захватило такие крупные города, как Гадрумет и Утика, и приблизилось к Карфагену.

Стремясь закрепиться на африканской земле, Агафокл в местности Асписи основал колонию из своих сицилийских подданных. Однако карфагенянам удалось вызвать недовольство политикой Агафокла в Сицилии и против него восстали недавно завоеванные греческие города во главе с Акрагантом. Агафоклу пришлось вернуться в Сицилию, спешно заключив невыгодный для себя мир и очистив африканские владения Карфагена. Однако в Сицилии Агафоклу удалось подавить восстание. Применяя политику жестоких экзекуций и мягкого обращения, ему удалось привести к покорности греческие города, которые в целом вплоть до смерти Агафокла сохраняли спокойствие. Карфагеняне были вынуждены признать верховенство Агафокла над всей Сицилией, находящейся за пределами карфагенских владений (305 г. до н. э.). Эти внешнеполитические успехи, известная внутренняя стабилизация в Сиракузах, а также влияние других эллинистических правителей, принявших титулы царей в 306—305 гг. до н. э., позволили Агафоклу также принять титул «царя сицилийцев» в 305 г. до н. э.

Утвердив свои позиции в Сицилии, царь сицилийцев обращает внимание на Южную Италию. Агафокл подчинил город Гиппоний, в котором провел некоторые строительные работы, в том числе в гавани, где была построена якорная стоянка для сиракузского флота. Многие греческие города Южной Италии обратились к нему за помощью против активизировавшихся местных племен, в частности бруттиев, лука- нов, и тем самым признали верховный протекторат Сиракуз. Сиракузам удалось даже установить свой контроль над Керки- рой, одним из важнейших стратегических пунктов на морском пути между Балканской и Великой Грецией. К концу своего правления Агафоклу удалось создать самую крупную в этом регионе державу, которая фактически контролировала всю Великую Грецию. Внешнеполитическое влияние Агафокла усилилось, его дружбы искали самые могущественные эллинистические цари. Так, основатель династии Птолемеев Птолемей Лаг выдал одну из своих падчериц замуж за удачливого сицилийского царя.

После смерти Агафокла в 287 г. до н. э. созданная им в результате завоеваний держава распалась, этому способствовали не только неурядицы в царской семье, но и прежде всего активизация завоевательной политики Рима, который сам претендовал на богатые греческие города Южной Италии. Ослаблением Сиракуз воспользовался и Карфаген, который приложил все усилия, чтобы ускорить развал государства Агафокла.

Новое возрождение Сиракузы переживают в правление Гиерона II (275—215 гг. до н. э.). Гиерон был выходцем из средних кругов сиракузского гражданства и выдвинулся как способный командир в войнах с Пирром, пытавшимся захватить в начале 70-х годов III в. до н. э. греческие города Сицилии. Назначенный командующим си- ракузской армией, он в 275 г. до н. э. захватил власть в городе. Первоначально Гиерон потерпел ряд поражений от так называемых мамертинцев (сыновей Марса), наемников Агафокла кампанского происхождения, захвативших город Мессану и северо-западную часть Сицилии. Однако в 269 г. до н. э. Гиерону удалось разгромить мамертинцев при реке Лонгане и изолировать их в Мессане. Победа позволила ему установить свой протекторат над частью сицилийских городов и в некоторой степени возродить преобладание Сиракуз в Сицилии. Как и Агафокл, Гиерон после этих событий принимает обычный среди эллинистических правителей титул царя, заводит роскошный двор. Придворные возводят происхождение Гиерона к знаменитым в V в. до н. э. тиранам Сиракуз Гелону и Гиерону, и он получает титул царя Гиерона II.

Утверждение власти Гиерона II над частью греческих городов Сицилии в какой- то степени было возрождением державы Агафокла. Однако ни о каком движении в Южную Италию Гиерон не мог и мечтать, так как в Южной Италии уже хозяйничали римляне. Более того, могущественные державы Западного Средиземноморья —Римская республика и Карфаген — начали борьбу за обладание самой Сицилией, и угроза полного уничтожения нависла над государством Гиерона. В этих условиях си- ракузский правитель проявил недюжинную дипломатическую изворотливость, чтобы сохранить независимость Сиракуз. На первых порах им был сделан опасный просчет. В начавшейся между Римом и Карфагеном войне (Первая пуническая война, 264— 241 гг. до н. э.) Гиерон II переоценил силы Карфагена и выступил в союзе с ним против римлян. В .263 г. до н. э. армия Гиерона II была наголову разбита римлянами под Мес- саной и он был вынужден капитулировать, уплатить большую контрибуцию в 100 талантов и поставлять продовольствие и снаряжение для римской армии. Он был признан другом римского народа, т. е. попал в зависимость от Рима. Оценив силу Рима, Гиерон до конца своих дней верно служил римским интересам, а римляне сохраняли полунезависимость Сиракузского государства даже тогда, когда карфагенская часть Сицилии, захваченная римлянами в результате Первой пунической войны, была объявлена римской провинцией (227 г. до н. э.).

Оказавшись под римским протекторатом, Гиерон обратил основное внимание на возрождение экономического потенциала и строительство в Сиракузах. В его долгое и спокойное правление Сиракузы стали одним из крупнейших экономических и культурных центров всего эллинистического мира и Средиземноморья. Казна Гиерона II пополнялась за счет многочисленных торговых пошлин, собираемых с самых различных товаров, обращающихся в Сиракузах. Кроме того, Гиерон ввел прямое налогообложение, установив десятину с любых доходов, т. е. 10% любых доходов шли в царскую казну. Для греческих городов это было фактически первым случаем постоянного налогового обложения. Гиерон II, применив, видимо, широко известную в других эллинистических государствах практику постоянного налогообложения, но четко определив ее величину (10%), распространил на всех жителей и преимущественно греческое население. Позднее римляне широко применяли это нововведение Гиерона в своих провинциях. Сиракузы превратились в одно из процветающих государств эллинистического мира. Преемник Гиерона — его внук Гиероним — попытался освободиться от римской зависимости и добиться восстановления суверенитета, опираясь на затруднения римлян во время Второй пунической войны (218—201 гг. до н. э.). Однако эта попытка не увенчалась успехом. Город Сиракузы был взят римскими войсками штурмом в 211 г. до н. э., а владения Сиракуз были присоединены к территории римской провинции Сицилии.

Сиракузское государство стало первым эллинистическим государством, захваченным Римом. Сицилийская держава Агафокла — Гиерона — пример своеобразного эллинистического общества и государства, имеющего как некоторые общие черты, так и важные отличия от стран эллинистического Востока. Прежде всего оно образовалось на базе чисто греческих полисов. Тем не менее держава Агафокла — Гиерона конца IV—III вв. до н. э. была одним из эллинистических обществ и государств, так как являлась органической частью эллинистического мира как определенной социально-экономической, политической и культурной системы, а Сиракузы были столь же важным центром этой системы, как Александрия, Антиохия на Оронте, Пергам и Эфес.

Сицилийское государство представляло собой конгломерат различных политических образований: греческих городов и племенных территорий, объединенных силой оружия и личностью верховного правителя, а сам правитель носил титул царя, хотя его царские функции отличались от царских функций Селевкидов или Птолемеев. Если последние в своей социальной политике опирались на греков и македонян, из которых они комплектовали профессиональную армию и бюрократию, то Агафокл опирался на наемников и именно они имели наибольшие привилегии в его государстве. Вместе с тем роль полисных начал, традиций, институтов в сицилийском государстве была преобладающей, это накладывало большое своеобразие на характер эллинистического общества в Сицилии по сравнению с типичными странами эллинистического Востока.