- •Классический университетский учебник

- •Редакционный совет серии:

- •Пол релашией в. И. Кузишина

- •Глава I. Источники по истории Древней Греции

- •Раздел I

- •Глава III. Цивилизация минойского Крита

- •Критский царь-жрец

- •Критские рабы

- •План Кносского дворца

- •Богиня со змеями

- •Пифосы для хранения зерна и других продуктов (из Кносса)

- •1 Впрочем, не исключено, что это имя носили многие цари, правившие Критом на протяжении ряда поколений и составлявшие одну династию.

- •Знаки линейного письма а

- •Глава IV. Ахейская Греция во II тысячелетии до н. Э. Микенская цивилизация

- •План дворца в Пилосе

- •Раздел II

- •Глава V. Гомеровский (предполисный) период. Разложение родовых отношений и создание предпосылок полисного строя. XI—IX вв. До н. Э.

- •Глава VI. Социально-экономическое развитие Греции. Великая греческая колонизация

- •Глава VII. Пелопоннес в VIII—VI

- •Глава VIII. Формирование полисного строя в Аттике

- •Глава IX. Греческий полис

- •Глава X. Греко-персидские войны

- •Глава XI. Экономика Греции в V—IV вв. До н. Э.

- •Глава XII. Социальная структура греческого общества

- •Глава XIII. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы

- •Глава XIV. Внутриполитическое положение Греции во второй половине V в. До н. Э.

- •Глава XV. Пелопоннесская война. 431—404 гг. До н. Э.

- •Глава XVI. Греция в первой половине IV в. До н. Э. Кризис греческого полиса

- •Глава XVII. Военно-политическое положение Греции. Кризис полисной системы взаимоотношений

- •Глава XVIII. Возвышение Македонии и установление ее гегемонии в Греции

- •Глава XIX. Великая Греция и Причерноморье

- •Глава XX. Культура Греции классического периода

- •Раздел III

- •Глава XXI. Восточный поход Александра. Держава Александра

- •Глава XXII. Распад мировой державы Александра Македонского. Образование системы эллинистических государств. Сущность эллинизма

- •Глава XXIII. Эллинистический Египет

- •Глава XXIV. Государство Селевкидов

- •2. Полисы в Селевкидском государстве.

- •Глава XXV. Балканская и Великая Греция в эпоху эллинизма

- •1. Фила I {дочь Антипатра Великого)

- •Глава XXVI. Пергам, Понт и Северное Причерноморье в эпоху эллинизма

- •1. Пергамское царство в III—II вв. До н. Э.

- •Глава XXVII. Эллинистическая культура

- •1. Особенности эллинистической культуры.

- •Факс: (095) 200-03-01 e-mail: sales@V-shkola.Ru

- •До станции м. «Цветной бульвар», «Пушкинская», «Тверская»,«Кузнецкий мост» Вход в издательство со стороны Петровского бульвара.

Глава XIX. Великая Греция и Причерноморье

Органической частью греческого мира V— IV вв. до н. э. были города, расположенные на острове Сицилия и в южной части Италии (область Великой Греции), на берегах Черного моря (область Причерноморья).

История Великой Греции и Причерноморья тесно переплеталась с историей полисов Эгейского бассейна, и для того и для другого региона характерны общие черты социально-экономического и культурного развития. Однако периферийное положение греческих городов Сицилии, Южной Италии и Причерноморья накладывало особый отпечаток на историческую судьбу этих полисов. Ведь основание колоний на новых местах, как правило, среди варварских племен, стоявших на более низких ступенях общественной жизни, рождало проблему взаимоотношений с местными племенами. Эти взаимоотношения были то мирными, то враждебными. Греческие колонисты могли использовать местных жителей в качестве зависимых работников или рабов, могли включить в состав гражданства племенную аристократию. Местным племенам греки сбывали ремесленные изделия, предметы роскоши, получая взамен продовольствие, скот. На периферии греческого мира сформировались крупные державы, претендовавшие на господство в данном регионе, в том числе над местными племенами и греческими колониями. Такими государствами на западе были могущественный Карфаген, этруски, а в IV в. до н. э.— Римская республика. В Причерноморском регионе греческим колониям пришлось столкнуться с персидскими сатрапами, управлявшими Малой Азией, а в Северном Причерноморье — со скифским племенным союзом.

В целом сложная система взаимоотношений между собственно греческими полисами и между ними и местными племенами, греками и крупными державами на периферии греческого мира определяла многие особенности исторического существования греческих городов региона Великой Греции и Причерноморья по сравнению с Балканской Грецией.

/. Великая Греция в V—IV вв. до н. э. К началу V в. до н. э. греческие полисы Сицилии и Южной Италии превращаются в богатые и цветущие города. Сицилийские и южноиталийские почвы оказались весьма пригодными для зернового земледелия, и Сицилия постепенно превращается в своего рода житницу Балканской Греции, страдающей от недостатка хлеба. На склонах невысоких холмов разбиваются новые виноградники и масличные рощи, приносящие хорошие урожаи. В городах возникают многочисленные мастерские, вырабатывающие разнообразную продукцию — керамику, шерстяную одежду, бронзовые изделия, оружие, ювелирные украшения. Некоторые города славились по всему Средиземноморью: Тарент—пурпурными тканями, Регий — школой бронзового литья, Сиракузы — кораблестроением, Кумы —керамикой. Выгодное расположение Сицилии в центре Средиземного моря способствовало широкому размаху торговых операций,

6 - 4605 причем сицилийцы торговали не только продукцией своих имений и мастерских — хлебом, вином, маслом, ремесленными изделиями, но и в больших размерах перепродавали товары, которые свозились сюда со всех крупных центров Средиземноморья.

Многие города Балканской Греции и прежде всего такие крупные, как Афины, Коринф и ряд других, были кровно заинтересованы в сицилийском хлебе, многие варварские племена Северной Африки, Италии, Галлии, Испании получали через сицилийские и южноиталийские порты вино, оливковое масло, ремесленные изделия и предметы роскоши со всего Средиземноморья. Сицилийские города превратились в самого серьезного конкурента могущественного Карфагена, экономическое благосостояние которого зависело от обширных торговых операций средиземноморского масштаба. Это и предопределило непримиримую вражду между Карфагеном и сицилийскими греками, порождавшую непрерывные войны и прекратившуюся лишь после сокрушения Карфагенского могущества римлянами.

Постоянная внешняя опасность, исходящая как от местных племен, так и от крупных держав, претендующих на господство в данном регионе, сложные отношения между самими греческими городами обусловили повышенную роль военных элементов в общественной и политической жизни сицилийских и южноиталийских городов, раннее появление наемничества и тесно связанных с ним тираний военных командиров.

Упрочению тиранических режимов способствовала и острота социальных противоречий между слоями гражданства, приверженцами демократических порядков, и аристократией, владеющей крупными земельными участками, ремесленными мастерскими, денежными суммами, кораблями, партиями товарной продукции. Традиционная для греческих полисов вражда между демократией и аристократией осложнялась борьбой зависимого (хотя и не рабского), как правило, местного населения против чуждых им греков, их методов эксплуатации. В связи с бурным развитием хозяйства в греческих городах широко распространяется рабство классического типа, а нарастающая напряженность в отношениях между рабами и рабовладельцами становится, так же как и в балканских полисах, постоянным фактором внутренней жизни городов Великой Греции. В целом тиранические режимы здесь существовали дольше, оказались более устойчивыми, чем в Балканской Греции, и составили характерную особенность политической жизни западных греков.

Из нескольких десятков греческих городов Сицилии в начале V в. до н. э. наибольшим политическим влиянием пользовались Гела и выведенная ею колония Акрагант, а также Сиракузы. Один из удачливых тиранов Гелы Гелон вел успешные войны и расширил свою территорию за счет соседних городов. В середине 80-х годов V в. до н. э. Гелон начал войну против Сиракуз, захватил этот крупнейший город, превратил в свою резиденцию и стал править как тиран, передав управление Гелой своему брату. Гелон переселил в Сиракузы часть жителей Гелы, захваченных мелких городов (Камарины, Мегар и др.), что способствовало увеличению населения и укреплению этого города. Сиракузы при Гелоне стали известны всему греческому миру.

Гелон настолько окреп, что попытался вмешаться в большую политику и оказать помощь балканским грекам, собирающим силы для отражения нашествия Ксеркса. Чтобы сковать силы сицилийских греков и прежде всего Сиракуз, Ксеркс рекомендовал зависимым от него карфагенянам высадиться на Сицилии, начать военные действия против Гелона и поддерживающего его тирана города Акраганта Ферона. В 480 г. до н. э. объединенные силы Сиракуз и Акраганта во главе с Гелоном в сражении при Гимере наголову разгромили сильную карфагенскую армию. Карфагеняне были загнаны в западный угол острова и уже не могли помышлять о какой-либо активной политике против греческих городов вплоть до конца V в. до н. э. После победы при Гимере под покровительство Сиракуз попали города Селинунт и Регий, а политическое влияние сиракузских тиранов распространилось на большую часть Сицилии.

Тиранический режим просуществовал в Сиракузах до 466 г. до н. э., когда последний тиран из рода Гелона, Фрасибул, был отстранен от власти и в Сиракузах утвердился демократический строй, державшийся до конца V в. до н. э. Установление демократического строя было следствием бурного роста сиракузской экономики, куда направлялись значительные материальные ценности и рабы, захваченные тиранами во время удачных войн в начале V в. до н. э. Сиракузы стали управляться Народным собранием, выборным советом и переизбираемыми должностными лицами. Чтобы предупредить возрождение тирании, в Сиракузах был принят закон, по которому подозреваемое в захвате власти лицо изгонялось из города после специального голосования (так называемый пентализм, аналогичный афинскому остракизму). В области внешней политики сиракузская демократия проявляла большую активность и смогла распространить свое влияние на значительную часть острова. Так, к Сиракузам были присоединены города Леонтины, Ка- марина и Наксос, сложившееся в середине V в. до н. э. объединение местных сикуль- ских общин во главе с вождем Дукетием.

Однако сиракузская демократия при всем сходстве политического строя не вступала в союз с Афинами, которые проявляли большой интерес к Сицилии, стремясь вовлечь в состав своей державы сицилийские города и прежде всего сами Сиракузы.

Дело в том, что Сиракузы, возглавляя довольно обширное объединение сицилийских полисов и местных племен, не хотели отказываться от преимуществ руководителя Сиракузской державы и возражали против ее «растворения» в рамках Афинской архэ. Более того, Сиракузы возглавили общее сопротивление западных греков против активной экспансии Афин в Великой Греции. Особенно усилилось вмешательство Афин в сицилийские дела во время Пелопоннесской войны. Афиняне дважды посылали крупные военные силы в Сицилию, и оба раза борьбу с Афинами возглавили Сиракузы. Во время первого вторжения —в 427— 424 гг. до н. э.— Сиракузам удалось прекратить междоусобные столкновения сицилийских полисов и на общем конгрессе в Геле установить мир в Сицилии, что делало излишним пребывание сильной афинской эскадры, находящейся там якобы для защиты своих союзников.

Еще более крупные силы были направлены Афинами в Сицилию в 415— 413 гг. до н. э., а война с Сиракузами и их союзниками велась с особым ожесточением. Однако Сиракузы вышли победителями в этой изнурительной войне. Афинский флот, состоявший из 200 триер, был разбит, афинянам пришлось снять осаду города, а войско, отступившее в глубь острова, было полностью уничтожено. Сиракузы отстояли свое существование, но были сильно истощены этой напряженной борьбой. Военные действия потребовали больших материальных и человеческих затрат. В Сиракузах усилились экономические трудности, начались столкновения между рядовой массой гражданства и киллириями (потомками местного населения, получившими права гражданства) и аристократами, крупными зем- левладельцами-гаморами, торгово-ремес- ленной знатью. В Народном собрании соперничали вожди демократической группировки Диокл и сиракузской аристократии Гермократ. Опираясь на поддержку демоса, Диокл провел важную демократическую реформу выборной системы, которая расширяла права рядовых граждан. Теперь в Сиракузах, как и в Афинах, должностные лица избирались из нескольких кандидатов с помощью жребия, что исключало какое- либо давление на ход выборов со стороны влиятельных аристократов.

Однако успехи сиракузских демократов не были полными. В условиях постоянных войн, которые пришлось вести и за гегемонию в Сицилии, и за свое существование (например, с Афинами), в политической системе Сиракуз значительную роль играли военные элементы. Так, для централизации командования, необходимой в условиях афинского вторжения, сиракузцы пошли на учреждение коллегии из трех стратегов-ав- тократоров вместо обычной коллегии из 15 стратегов. Большое значение имела должность командующего флотом —наварха. Росту политического влияния военных элементов способствовала также угроза со стороны усиливающегося Карфагена, который попытался использовать ослабление Сиракузской государственности в конце V в. до н. э. С 409 по 405 г. до н. э. карфагенские войска несколько раз вторгались на территорию Сицилии и подвергли страшному разгрому такие крупные центры, как Сели- нунт, Гимера и Акрагант. Попытки сиракузской демократии возглавить сопротивление Карфагену не увенчались успехом. Командующий сиракузскими войсками Диокл потерпел несколько поражений, что пошатнуло положение возглавляемой им демократической группировки. Вождь сиракузских аристократов Гермократ попытался силой захватить власть, но потерпел неудачу и был убит. В этих сложных условиях внутреннего разброда и военных поражений верховную власть в Сицилии захватил молодой и честолюбивый сиракузец Дионисий, объявленный стратегом-автократором, и в Сиракузах был установлен тиранический режим, пришедший на смену демократическим порядкам.

Дионисий управлял Сиракузами около 40 лет (406—367 гг. до н. э.), он проявил себя изворотливым политиком и способным полководцем. Дионисий понимал, что крепость его власти зависит от того, сможет ли он решить больные проблемы своего времени —• сгладить остроту социальных противоречий внутри общества, обеспечить существование обширного сиракузского государства, ликвидировать карфагенскую угрозу. В соответствии с этими задачами была разработана внутренняя и внешняя политика тирана и его сторонников. Прежде всего Дионисий позаботился об укреплении своей единоличной власти. Он был объявлен постоянным, т. е. не переизбираемым, стратегом-автократором с широким кругом полномочий, главнокомандующим армией и флотом, он назначал или рекомендовал к избранию должностных лиц, смещал их, распоряжался финансами, мог выводить колонии, объявлял войну и заключал мир, руководил всей внешней политикой. Народное собрание продолжало существовать, но собиралось редко, раз в несколько лет и по желанию Дионисия. Причем стратег-ав- тократор подъезжал к собранию на четверке белых коней в пурпурном плаще, в окружении телохранителей и придворной свиты, что подчеркивало особый характер власти Дионисия. Как показывают источники, Народное собрание послушно утверждало выдвинутые тираном или его сторонниками предложения. Под его контролем находился выборный совет и избираемые магистраты. Наряду с полисными органами власти, превратившимися в придаток тиранического режима, Дионисий создал новые органы, только ему подотчетные. Круг его ближайших советников и родственников составили так называемый совет друзей, совещательный орган, рекомендации которого учитывались стратегом-автократором. Дионисий своей властью назначал командующего флотом —наварха, начальников гарнизонов и руководителей захваченных городов и областей (эпархов и фрурархов), начальников военно-земледельческих поселений, выведенных в разные районы Сицилии и Южной Италии.

Непосредственной опорой тирана стали наемные отряды, общая численность которых достигала колоссальной цифры в 30— 35 тыс. человек. Наемников он вербовал, например, из пелопоннесских греков, одним из первых стал набирать воинов из варваров—ливийцев, иберов и даже галлов. В критические минуты Дионисий зачислял на военную службу рабов, предварительно отпустив их на свободу. Особое место в армии занимали специальные части телохранителей, численность которых была доведена до 10 тыс. человек. Это были тренированные, профессионально подготовленные, преданные тирану отборные части, выполнявшие все приказы своего вождя.

Опираясь на внушительные массы наемников, сиракузский тиран мог без особых опасений использовать гражданское ополчение, численность которого не уступала общему количеству наемников. Древние писатели сообщают, что к концу своего правления Дионисий располагал огромной для своего времени армией в 100 тыс. пехоты, 10 тыс. конницы, 10 тыс. телохранителей и флотом из 400 судов. Даже если эти цифры и завышены, то и в этом случае армия Дионисия, видимо, была самой многочисленной из греческих армий V—IV вв. до н. э., основной опорой сиракузского правителя.

Однако Дионисий понимал, что одной опоры на армию для длительного сохранения тирании недостаточно, и предпринял ряд шагов для расширения своей социальной опоры. Придя к власти в момент обострения социальных противоречий между демократическими и аристократическими элементами, Дионисий стал проводить политику лавирования, изображая из себя выразителя интересов всего народа, стараясь опереться как на демократов, так и на аристократов. Так, Дионисий охотно привлекал к государственной службе лояльных тирании аристократов, которые занимали важное место в политической и военной жизни Сиракуз. С другой стороны, он обрушился с репрессиями на противников тирании среди аристократии — многие оппозиционеры были казнены или изгнаны из Сиракуз, их имущество и земельные владения конфискованы, причем часть конфискованного имущества была роздана бедноте, наемникам тирана. Но передавая сиракуз- ской бедноте земли, имущество казненных аристократов, выводя в колонии безземельных граждан, проводя раздачи из захваченной добычи и другие благотворительные мероприятия, именно Дионисий полностью подчинил своему контролю институты полисного управления: Народное собрание и выборные органы — подлинных вырази

телей интересов широких масс сиракузско- го гражданства. Умелая политика лавирования, широкая социальная демагогия вместе с сильной армией обеспечивали известную стабильность социальных отношений в Сиракузах, а тираническому режиму—поддержку как демократических кругов, так и большей части сиракузской аристократии.

Великая

Греция во второй половине V в. ло н. э.

Успешная внешняя политика Дионисия привела к созданию огромной по греческим масштабам державы, в состав которой вошла значительная часть западных греческих городов Великой Греции, обширные территории, заселенные местными племенами. Дионисий находился в дружественных отношениях с гегемоном греческого мира начала IV в. до н. э.— Спартой, с метрополией Сиракуз Коринфом, а когда усилился Второй Афинский морской союз, сиракузский тиран заключил договор о взаимопомощи и с Афинами (368 г. до н. э.).

Располагая огромными материальными ресурсами, Дионисий пытался превратить Сиракузы в своего рода культурный центр Греции. Разыгрывая из себя покровителя искусств и науки, Дионисий приглашал к своему двору видных греческих поэтов, художников, философов, ученых. Некоторое время при дворе жил знаменитый греческий философ Платон. Дионисий поощрял проведение различных общественных празднеств в Сиракузах, финансировал участие сиракузских граждан в общегреческих Олимпийских и Истмийских играх.

Сиракузская держава представляла собой объединение нового типа в Греции IV в. до н. э. В ее устройстве проявились новые черты, не свойственные классическим полисам: это была держава, включавшая не только греческие города, но и обширные племенные территории, управлявшиеся подчиненными тирану чиновниками. Наряду с полисной организацией власти был создан назначаемый и подотчетный только тирану аппарат, особое положение занимал правитель, стоявший над гражданским коллективом, большую роль в политической жизни играли военные элементы. В определенной степени сиракузское государство во время правления Дионисия представляло собой прообраз будущих эллинистических монархий.

Однако тиранический режим Дионисия, как и созданная с таким трудом огромная держава, в конечном счете оказались непрочным образованием. Слабые и бездарные преемники Дионисия —сын Дионисий II и зять Дион — вскоре возбудили недовольство всех слоев населения. К тому же между Дионисием Младшим и Дионом вспыхнули серьезные разногласия, в результате Дионисий II был отстранен от власти. Однако, собравшись с силами, он начал военные действия против Диона. Дион погиб в междоусобной борьбе. Неурядицами в Сиракузах воспользовались греческие города, насильственно включенные в состав державы Дионисием Старшим и тяготившиеся сиракузской гегемонией. Начал военные действия Карфаген. Недавно столь могущественная и, казалось бы, прочная сицилийская держава стала разваливаться. Дионисий Младший потерял всякий авторитет. Власть фактически перешла к Народному собранию, которое обратилось за помощью к метрополии Сиракуз —городу Коринфу. Коринф, тесно связанный с Сиракузами экономическими и культурными отношениями, кровно заинтересованный в сицилийском хлебе и сырье, не мог допустить падения Сиракуз и торжества карфагенских конкурентов. В Сиракузы было направлено небольшое, но хорошо оснащенное наемное войско во главе с талантливым полководцем и опытным политиком Тимолеонтом (345 г. до н. э.). Тимолеонт отстранил Дионисия Младшего от управления и сослал его в Коринф. В Сиракузах был восстановлен демократический строй. Тимолеонту удалось на основе добровольного и равноправного союза объединить сицилийские города против Карфагена. Карфагенская армия была разгромлена в битве на реке Кримисе (341 г. до н. э.). Когда положение Сиракуз упрочилось, Тимолеонт добровольно сложил с себя власть, отошел от дел и остаток жизни провел в Сиракузах.

Однако после смерти Тимолеонта в 334 г. до н. э. в Сиракузах вновь начались междоусобицы, чем не преминул воспользоваться Карфаген. Создались условия для установления режима тирании в Сиракузах.

2. Положение греческих городов в Южной Италии. Тарент. Наряду с обширной Сиракузской державой в Великой Греции продолжали существовать многочисленные греческие города, сохранявшие полисные формы жизни и управления. Кротон, Сиба- рис, Метапонт, Тарент и ряд других в конце VI в. до н. э. превратились в цветущие города с устойчивой экономикой, активной общественной жизнью, типичной для полисов напряженной внутренней борьбой между олигархическими и демократическими Iруппировками, постоянными столкновениями со своими ближайшими соседями. Так, например, в результате пограничных столкновений между Кротоном и Сибаритом в 510 г. до н. э. Сибарис был захвачен и полностью разрушен, а его жители или уничтожены, или изгнаны. Лишь спустя 70 лет на месте древнего Сибариса заложили новый город—знаменитую общегреческую колонию Фурии, в основании которой особую активность проявили Афины. Южноиталийские города в отличие от сицилийских не имели такого опасного противника, как Карфаген, вот почему роль военных элементов в жизни южноиталийских греков и опасность установления тиранических режимов была много меньшей. Правда, южноиталийским городам приходилось вести частые войны с местными племенами брут- гиев, луканов, самнитов, мессапов и другими, но их нападения успешно отражались силами гражданских ополчений. Одним из крупнейших городов италийского Юга был Тарент. Основанный Спартой в конце VIII в. ло н. э., он сохранял тесные связи со своей метрополией. Многие религиозные культы и памятники искусства Тарента носят отпе- чаюк близости со Спартой.

Тарент занимал выгодное географическое положение в глубине обширного Та- рентинского залива на оживленном пути, связывающем города Сицилии с Балканской Грецией. Он захватил обширную территорию с плодородными почвами, дающими высокие урожаи зерновых, винограда и оливок. На травянистых пастбищах паслись знаменитыетарентийские овцы, дававшие один из лучших сортов италийской шерсти. Чтобы предохранить драгоценную шерсть от порчи, этих овец одевали в специальные попоны.

В V—IV вв. до н. э. Тарент превратился в крупный ремесленный центр не только Южной Италии, но и всей Греции. Здесь изготовлялись славившиеся в Средиземноморье одежды из тарентийской шерсти, окрашенной в пурпурный цвет, а пурпуровая краска добывалась из раковин-багрянок, которые находили в водах залива. В гончарных мастерских было налажено производство парадной столовой посуды, украшенной рельефами и рисунками, покрытыми красивым лаком. Тарент располагал внушительным торговым и военным флотом, мог вооружить армию в 30 тыс. гоплитов, 3 тыс. всадников и 1 тыс. тяжеловооруженных всадников, что свидетельствовало о развитом кораблестроении и налаженном оружейном производстве. Находящийся на важнейшем морском пути Тарент стал крупным торговым центром. Находки тарентий- ских монет и изделий (в частности, керамики) во многих пунктах Апеннинского полуострова, побережий Адриатического и Ионийского морей, Восточной Сицилии — показатель большого размаха его торговых операций. Своего рода монопольной зоной тарентийской торговли стала Северная Адриатика, откуда тарентийские товары распространялись в глубь материка. Активными были торговые сношения Тарента с балканскими полисами, в частности с Коринфом и городами коринфской ориентации.

В архаическую эпоху Тарент управлялся олигархией, но решительное поражение олигархического правительства от соседних племен мессапов в 475 г. до н. э. привело к государственному перевороту и установлению демократических порядков. Демократический строй в Таренте оказался довольно устойчивым и просуществовал вплоть до римского завоевания в начале III в. до н. э., хотя в Таренте, как и в других демократических полисах Греции, велась непрерывная борьба между сторонниками господствующей демократии и представителями местной олигархии. В начале IV в. до н. э. власть в Та ренте захватил известный в Греции философ Архит, последователь пифагорейской философии, считающийся одним из основателей греческой механики. Ему приписывают разработку теории музыкальной гармонии, исследования в области математических профессий, решение проблемы удвоения куба и другие открытия. Правление Архита не носило характера военной диктатуры, столь свойственного греческим тираниям, отличалось умеренностью. Древние авторы считали, что именно при правлении Архита Тарент достиг наибольшего процветания. Его внешнее положение было стабильным. Афины в период своего могущества во второй половине V в. до н. э. не посягали на независимость Тарента, с ним вынужденно поддерживал мирные отношения создатель Сиракузской державы Дионисий I. Как единственная спартанская колония в Италии, Тарент опирался на нее, в трудные времена охотно обращался за военной помощью, и Спарта присылала свои отряды. Так, во второй половине IV в. до н. э. были посланы отряды во главе с Архидамом II (338 г. до н. э.) и Клеонимом (303 г. до н. э.), которые помогали тарен- тинцам в их борьбе с племенами луканов. Дружеские отношения были установлены с царями Эпира, которые также призывались жителями Тарента на помощь (экспедиция царя Александра Эпирского в 334 г. до н. э. и поход знаменитого Пирра в 280—275 гг. до н. э ). Тарентинцы, видимо, одними из первых оценили рост могущества Рима и попытались установить добрые отношения с Римской республикой. В 334 г. до н. э. был заключен мирный договор. По нему Рим признавал независимость Тарента и обязался не вводить свои военные суда в Тарентинский залив.

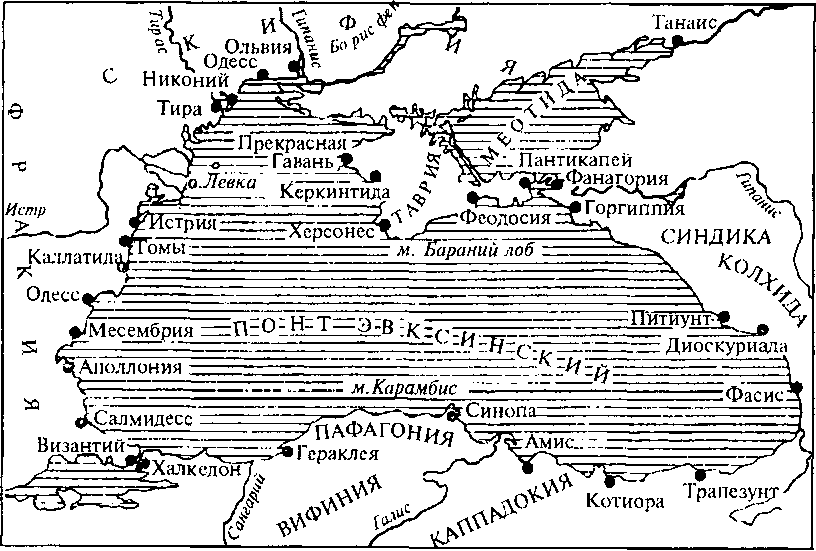

3. Причерноморье в V—IV вв. до н. э. В эпоху Великой греческой колонизации на побережье Черного моря были выведены многие города, которые к началу V в. до н. э. превратились в стабильные в экономическом отношении полисы, тесно связанные с городами-государствами Эгейской Греции. Наиболее крупными из них были

Гераклея Понтийская и Синопа на южном побережье, Аполлония и Истрия —на западном, Ольвия, Феодосия, Пантикапей и Фанагория —на северном, Диоскуриада и Фасис —на восточном побережье Черного моря.

Греческие города Причерноморья были органической частью мира древнегреческих полисов. Вместе с тем, исторические судьбы причерноморских городов имели некоторые специфические черты, которые позволяют выделить их в особый регион древнегреческого мира. Специфика исторического развития данного региона определялась двумя важными обстоятельствами: довольно тесными отношениями с местными племенными объединениями или государствами (фракийцы, скифы, иберы, халибы и др.), которые наложили заметный отпечаток на их социально-экономическое, политическое и культурное развитие, и, с другой стороны, необходимость известного объединения сил разных причерноморских городов вокруг некоторых центров, которые приобретали особое значение в причерноморском регионе. Такими ведущими центрами в V—TV вв. до н. э. стали Синопа и Гераклея на южном побережье и Пантикапей — на северном.

В VII—-VI вв. до н. э. Причерноморье было зоной необычайно активной ионийской колонизации и особенно города Ми- лета. Многие причерноморские города были милетскими колониями. Естественно, это определило некоторые общие черты экономики, социальной структуры, политического устройства и культуры, которые облегчали взаимные сношения милетских колоний между собой, а также с метрополией.

Влияние Милета несколько ослабло после покорения ионийских греков (в том числе и Милета) персами во второй половине VI в. до н. э.

После успешного окончания греко- персидских войн, освобождения Ионии и всех малоазийских городов от персидского ига возросло могущество Афинского морского союза, который распространил свое

влияние также и на причерноморские города. В состав Афинской державы вошли Си- нопа, Амис, Гераклея, Аполлония, Истрия, Тира, Ольвия, Нимфей. Для поддержания своего влияния в Причерноморье Афины несколько раз посылали флотилии в Черное море. Наиболее крупной была экспедиция 437 г. до н. э., возглавляемая Периклом. Причем особое внимание было обращено им на закрепление афинской власти в Си- нопе. В этот город были посланы эскадра из 13 триер и отряд гоплитов во главе со стратегом Ламахом. Афиняне свергли правившего тирана Тимесилея, восстановили демократию и поселили на конфискованных у тирана и его приверженцев землях 600 поселенцев-клерухов из Афин. Афинское господство было поколеблено во время Пелопоннесской войны. Воспользовавшись затруднениями афинян, в 424 г. до н. э. жители Гераклеи отстранили от власти про- афинскую группировку, заявили о выходе из Афинского морского союза и независимости города. Попытки эскадры во главе с Ламахом восстановить господство в городе не увенчались успехом. Афинские триеры напоролись на рифы и затонули. Оставшиеся в живых афиняне вынуждены были просить разрешения на свободное отступление, которое и было им предоставлено. Гераклея обрела независимость.

После поражения Афин в Пелопоннесской войне и роспуска Первого Афинского морского союза получили свободу Синопа и все афинские союзники из числа причерноморских городов. IV в. до н. э., время существования независимых причерноморских городов, был вместе с тем временем их максимального экономического и политического расцвета. Здесь, на периферии греческого мира, в несколько меньшей степени ощущался кризис полиса и полисной системы, чем в Балканской Греции.

Ведущими и крупнейшими центрами Причерноморья, к которым так или иначе тяготели многие другие греческие города региона, стали Синопа и Гераклея на южном побережье, Боспор и Ольвия — в Северном Причерноморье.

Причерноморье

в античное время

Большую роль в Причерноморье ГУ в. до н. э. стала играть Синопа, основанная милетянами около 630 г. до н. э., в центре южного побережья, на скалистом мысу; она имела две удобные и обширные гавани. Город был расположен в местности, богатой природными ресурсами. В окрестностях рос прекрасный корабельный лес, находились богатые месторождения железа, серебра, свинца, меди. Почвы и климат были благоприятны для выращивания оливок, которые в других местах Причерноморья не вызревают, а также для винограда. Горы, близко подходящие к Синопе, защищали прибрежную низменность от вторжений воинственных племен, населявших внутренние районы Малой Азии. Город укреплялся, богател, росло его население. Жители Си- нопы стали осваивать юго-восточное побережье, выводя туда свои колонии. Так были основаны города Котиора, Керасунт и Тра- пезунт. Господство Синопы распространилось на Амис. Контролируя восточное побережье Черного моря, Синопа к началу IV в. до н. э. располагала большим экономическим потенциалом и политическим влиянием во всем Причерноморье. Прежде всего Синопа стала своего рода монополистом в снабжении греческих городов Причерноморья и многих Эгейских полисов корабельным и строительным лесом, железной рудой и другими металлами, особой краской —синопидой, маслинами и оливковым маслом. Для транспортировки маринованных маслин и оливкового масла, необходимого продукта питания греков, в Синопе в обширных размерах было налажено производство керамической тары —амфор, пифосов, а также ряда архитектурных деталей (черепиц, антефиксов, водосливов и др.). При раскопках многих городов Северного Причерноморья находят многочисленные фрагменты синопских амфор (в том числе помеченных клеймами городских магистратов), черепиц и других архитектурных деталей, которые свидетельствуют о большом размахе синопской торговли и расцвете керамического производства. Оживлению торговли в IV в. до н. э. способствовало освоение прямого морского пути через Черное море, который как раз начинался недалеко от Синопы — от мыса Ка- рамбис —и заканчивался в Крыму у мыса Бараний Лоб, локализуемого где-то в районе современной Ялты. Синопские товары распространялись также среди земледельцев и кочевников, населявших степи Северного Причерноморья. В обмен на свои товары Синопа вывозила из греческих городов и от местных племен рабов, продукты скотоводства, кожи, зерно.

Синопа вместе с тем была и крупнейшим транзитным центром Причерноморья, сюда поступали товары со всего Причерноморья, внутренних областей Малой Азии, греческих городов Эгейского бассейна. Активная торговля Синопы, в первую очередь с Боспором и Ольвией, колонизация юго- восточного побережья Черного моря позволили ей распоряжаться ресурсами обширных районов Причерноморья и Малой Азии, стать одним из мощных экономических и политических центров греческого мира в целом.

После того как афинская эскадра в 437 г. до н. э. захватила Синопу и свергла тиранию Тимесилея, здесь утвердился демократический строй. Поскольку в городе были поселены афинские колонисты, государственный строй Синопы, видимо, копировал многие демократические учреждения Афин: регулярно собиралось Народное собрание, избирался Совет, магистраты, суды присяжных по образцу афинской гелиеи. Демократическое устройство сохранялось в течение всего IV в. до н. э. Международное положение Синопы в V—IV вв. до н. э. было довольно устойчивым. Этот богатый и влиятельный центр занимал почетное место в составе Афинского морского союза. После окончания Коринфской войны по Антал- кидову миру (387 г. до н. э.) Синопа перешла под покровительство персидского царя, но он не вмешивался во внутренние дела города. Более того, покровительство персидского царя обеспечивало безопасность Синопы от происков местных династов Пафлагонии и Каппадокии, которые пытались подчинить своему влиянию этот богатый греческий город. Синопа активно использовала благоприятную политическую ситуацию, развивая производство и расширяя торговлю в Причерноморье.

Вторым крупнейшим причерноморским центром в V—IV вв. до н. э. стала Гераклея Понтийская, основанная выходцами из Мегар и Беотии в 560 г. до н. э. Гераклеоты присоединили обширные земли, населенные местными племенами ма- риандинов, и превратили их в зависимых от себя земледельцев, выплачивающих натуральные подати, доставлявших значительное количество сельскохозяйственной продукции, в том числе зерно и продукты скотоводства. Граждане Гераклеи имели наделы на окружавшей город сельскохозяйственной территории, которые возделывали силами своей семьи и покупных рабов. Значительная часть этих наделов была отведена под виноградники, приносившие хороший урожай. Гераклеоты занимались виноделием, вывозя излишки во многие области Северного Причерноморья. Для экспорта вина необходима была керамическая тара, производство которой было налажено в значительном объеме. Из других ремесел можно отметить металлообработку, текстильное производство, кораблестроение.

Гераклея, расположенная недалеко от проливов, соединяющих Черное и Эгейское моря, с одной стороны, и от прямого пути через Черное море —с другой, в IV в. до н. э. превратилась в крупный торговый центр, через который в Северное Причерноморье (особенно в Крым) шли товары из Балканской Греции. Между Синопой и Ге- раклеей произошло размежевание сфер экономического и политического влияния. Кроме Крымского полуострова зоной ге- раклейского торгового и политического влияния стали города южной части Западного Причерноморья (Аполлония, Ме- сембрия, Каллатис). Показателем экономической и политической активности Гераклеи является вывод колоний на западное и северное побережья (Каллатис —520 г. до н. э. и Херсонес —422 г. до н. э.). Обе колонии в V—IV вв. до н. э. поддерживали экономические и политические отношения со своей метрополией. В V—начале IV в. до н. э. Гераклея находилась в тесных дружеских отношениях с Феодосией и помогала этому городу в его борьбе за независимость с боспорскими царями. Так, в середине 380 г. до н. э. Гераклея послала на помощь Феодосии, осажденной боспор- ским царем Сатиром, 40 кораблей с грузом вина, масла и хлеба и военную эскадру с отрядом гоплитов. Таким образом, Гераклея располагала своей зоной влияния, которая охватывала значительную часть Крымского побережья и Западного Причерноморья.

Особенностью социальной структуры гераклейского общества является сосуществование рабовладельческих отношений классического типа и зависимого населения — мариандинов, занимавших то же положение, что и фессалийские пенесты или спартанских илоты. Сложность структуры гераклейского общества предопределила напряженный характер социальных противоречий. В Гераклее особой остроты достигли противоречия внутри самих гераклеотов, между военно-земледельческой знатью и простым народом —демосом. Борьба между аристократией и демократией разворачивалась на фоне основного противоречия между мариандинами и гераклеотами, и это обстоятельство оказывало заметное влияние на общий ход общественного развития, придавало социальным отношениям определенную неустойчивость. В целом для Гераклеи характерно господство военно-зем- левладельческой аристократии, занимавшей доминирующее положение в Совете 600, правившем в городе. Неудивительно, что гераклейские олигархи, вынужденные подчиниться военной силе и войти в состав Афинской державы, воспользовались трудностями Афин во время Пелопоннесской войны, подняли восстание и вышли из Союза в 424 г. до н. э. Однако правящая аристократия ощущала постоянное сопротивление сильной демократической группировки, выражающей интересы широкой массы гражданства. В частности, после выхода из Афинского морского союза в 424 г. до н. э. гераклейские олигархи, чтобы смягчить недовольство демократических кругов, были вынуждены отправить часть безземельных граждан во вновь основанную колонию Херсонес Таврический (совр. Севастополь) в Крыму. К тому же основание Херсонеса, тесно связанного с метрополией, выводило Гераклею к природным ресурсам Юго-Восточного Крыма и скифских племен. Выселение части недовольного демоса в Херсонес, развитие торговых связей с Северным Причерноморьем несколько разрядили напряженную социальную обстановку. Однако неудачное вмешательство Гераклеи в войну Боспора и Феодосии в 80—70-х годах IV в. до н. э., потребовавшее больших материальных затрат, вновь накалило обстановку, вызвало новую вспышку социальной борьбы, результатом которой было установление тирании. Знатный ге- раклеец Клеарх воспользовался внутренними неурядицами и, опираясь на наемный отряд, захватил власть в городе (364 г. до н. э.). Клеарх разогнал аристократический Совет 600, часть членов Совета были казнены, часть изгнана, их имущество было конфисковано и распределено между неимущими гражданами. Желая усилить свою социальную опору, Клеарх отпустил часть рабов на свободу и даровал им гражданские права, женив их на знатных гераклеотках. Репрессии Клеарха затронули лишь оппозиционную часть гераклейской знати, остальные поддерживали тирана, старавшегося навести порядок внутри города, и помогали ему в управлении. Для улучшения положения бедных граждан Клеарх отменил долговые обязательства, произвел частичный передел земли. Эти мероприятия тирана несколько смягчили остроту социальных противоречий, стабилизировали обстановку в городе. Однако Клеарх не доверял народу и предпочитал править, опираясь на наемные отряды, жестоко подавляя все проявления недовольства своей властью как со стороны аристократии, так и демоса. Стремясь укрепить власть, Клеарх объявил себя сыном Зевса; подчеркивая свое особое положение, он выходил к народу одетым в пышное царское облачение, в золотом венке, перед ним несли изображение золотого орла как символ его божественного происхождения.

Явно монархические замашки Клеарха

вызвали сильное недовольство, и он был убит в 352 г. до н. э. Однако тиранический режим в Гераклее оказался достаточно крепким, власть перешла к брату Клеарха Сатиру, а после его смерти — к сыновьям Клеарха Тимофею (345—337 гг. до н. э.) и Дионисию (345—306 гг. до н. э.). Гераклей- ские тираны оказались изворотливыми политиками, они установили дружественные отношения с персидскими сатрапами, местными династами. Гераклея сохраняла высокий международный авторитет в Малой Азии и Причерноморье. Она расширяла свои владения за счет захватов соседних земель и превратилась в крупное государство.

Укреплению влияния Гераклеи способствовало основание ею колоний. Гераклея вывела две значительные колонии: на западное побережье Черного моря — город Каллатис, основанный около 520 г. до н. э., и Херсонес Таврический, основанный в 422—421 г. до н. э. на месте современного Севастополя в Крыму. Как и другие греческие колонии, Каллатис и Херсонес были самостоятельными полисами, независимыми городами-государствами, но тем не менее в их общественной и политической жизни отношения с метрополией, т. е. с Гераклеей, играли особую роль: это были области гераклейского экономического и политического влияния.

Херсонес Таврический, бывший в конце V—начале ГУ в. до н. э. небольшим и маловлиятельным городом, на протяжении ГУ в. до н. э. расширял свою территорию, устанавливал политические институты типичного греческого полиса и к концу IV в. до н. э. превратился в сильный греческий центр в Крыму. В конце IV в. до н. э. Херсонес начал завоевание Северо-Западного Крыма, создал устойчивую экономику, стал одним из крупных городских центров всего Средиземноморья. Укрепление Херсонесского государства происходило в ожесточенной внутренней борьбе олигархических элементов и демократической группировки. В конечном итоге победу одержали демократические круги херсо- несского гражданства, что обеспечило процветание государства в III в. до н. э. В конце IV в. до н. э. победившая демократия увенчала свою победу принятием специального юридического документа, так называемой Херсонесской присяги, которая закрепляла демократический строй в Хер- сонесе. «Я не буду ниспровергать демократического строя,— значилось в этом документе, дошедшем до нашего времени,— и не дозволю этого ни предающему, ни ниспровергающему, и не утаю этого, но доведу до сведения государственных должностных лиц... Я буду служить народу и советовать ему наилучшее и наиболее справедливое для государства и граждан... Я не буду составлять заговора ни против херсонесской общины, ни против кого-либо из граждан, кто не объявлен врагом народа: если я вступил с кем-либо в заговор или связан с какою-либо клятвою или заклятием, то мне, нарушившему это, и тому, что мне принадлежит, да будет лучшее, а соблюдающему — противоположное».

Мощный центр экономического и политического влияния на рубеже VI—V вв. до н. э. сформировался на берегах Боспора Киммерийского (совр. Керченский пролив) вокруг города Пантикапея (совр. Керчь). Плодородные побережья Керченского пролива издавна привлекали ионийских колонистов, и они во второй половине VI в. до н. э. основали здесь несколько колоний, наиболее значительными из которых стали Пантикапей, Нимфей, Феодосия, Фанаго- рия, Гермонасса, Кепы и др. Основанные в богатых природными ресурсами местах, греческие колонии, вначале существующие как независимые полисы, города-государства, на рубеже VI—V вв. до н. э. стали испытывать сильное давление местных скифских племен. Это грозило им потерей самобытности и независимости.

В этих условиях греческие колонии Керченского пролива договорились об объединении в союзное во главе с Пантикапеем государство, получившее название Боспор- ское, или сокращенно Боспор. Не исключено, что ряд мелких полисов был силой вовлечен туда. Объединение сил и ресурсов многих греческих колоний усилило внутренний и оборонный потенциал нового государства, которое с успехом могло противостоять скифскому натиску, укреплять свою экономику и политическое влияние.

Гегемоном союза стал Пантикапей, самый крупный по территории и населению боспорский полис. Его высшие магистраты — архонты — стали одновременно и архонтами Боспорского объединения, что придавало новому государству большую централизацию. Архонты Боспора сосредоточили в своих руках руководство внешней политикой, вооруженными силами, осуществляли политический контроль за внутренней жизнью входивших в состав полисов и территорий соседних племен.

Около 480 г. до н. э. власть в Пантика- пее и на всем Боспоре перешла в руки знатного пантикапейского рода выходцев из Милета Археанактидов. Высшие государственные должности, прежде всего должность архонта Пантикапея и Боспора, передавались представителям этого рода, управлявшим Боспором до 438 г. до н. э.

Боспорское государство как объединение милетских городов, видимо, в середине V в. до н. э. вошло в орбиту влияния Афинского морского союза. Однако боспорские правители, принадлежавшие к аристократии, относились с опаской к демократическим Афинам и в тесные контакты с Афинским морским союзом не вступали, стараясь проводить независимую политику. В частности, боспорские правители чеканили свои монеты не на основе принятого в Афинской державе весового стандарта, а на основе другого стандарта, с местными монетными типами.

Включение в состав Афинской державы одного из городов Боспора, Нимфея, затронуло интересы боспорских правителей, а также враждебной Боспору Феодосии.

Около 438 г. до н. э. на Боспоре про

исходит смена правящей династии. Род Ар- хеанактидов был отстранен от власти, которая перешла к Спартоку I, основателю династии боспорских правителей Спарто- кидов, господствовавшей на Боспоре до конца II в. до н. э., т. е. около 300 лет. Спартак и его преемники Сатир (433—389 гг. до н. э.) и Левкон (389—349 гг. до н. э.) оказались энергичными и дальновидными политиками. Они начали активные завоевания и присоединили к Боспору внушительные по размерам территории, включающие весь Керченский полуостров, Таманский полуостров и почти все восточное побережье Азовского моря. В продолжительной войне (свыше 20 лет) Боспора с сильной Феодосией, которой к тому же помогала Гераклея Понтийская, боспорским правителям удалось присоединить этот крупный город Северного Причерноморья. В середине IV в. до н. э. территория Боспора простиралась от Феодосии до теперешнего Ростова-на-Дону на севере и до современного Новороссийска на востоке, в ее состав входили такие крупные греческие города, как Пантикапей, Феодосия, Фанагория, Нимфей, Гермонасса, Танаис, Кепы, Гор- гиппия и ряд других, обширные области, населенные местными племенами синдов, меотов, псессов, дандариев, скифов. Боспор превратился в одно из самых крупных по территории государств со сложной административной структурой в центре и на местах. В нем проживало (главным образом в городах) относительно небольшое количество греков, выходцев из балканских, малоазий- ских и причерноморских городов, многочисленное население многих племен, находившихся на различных стадиях разложения племенной организации. Сложный территориальный, племенной и социальный состав Боспорского государства заметно отличал его от типичных полисных образований Древней Греции.

Укрепление

Пантикапеи. I в. до н. э. Реконструкция

Обширное Боспорское государство располагало значительными экономическими ресурсами, которые позволили создать устойчивую экономику, приносившую внушительные доходы как государству, так и господствующему классу. На плодородных землях Керченского и Таманского полуостровов было налажено прибыльное зерновое хозяйство, сделавшее Боспор одной из богатых житниц Причерноморья и Балканской Греции в целом. Особый интерес к боспорскому хлебу в IV в. до н. э. обнаружили Афины, после Пелопоннесской войны лишившиеся сицилийского рынка и испытывавшие в нем острую нужду. Бос- порские правители охотно пошли навстречу выгодному для них партнеру. Афины получили право преимущественного экспорта хлеба из Пантикапея и Феодосии, обогащая боспорских династов, землевладельцев и купцов. По имеющимся данным, в Афины ежегодно ввозилось около 1 млн. пудов хлеба. Только через порт Феодосии за несколько лет в Афины было вывезено около 5,25 млн. пудов зерна.

Афины были крупнейшим, но не единственным торговым партнером Боспора в IV в. до н. э. Он поддерживал активную торговлю с Синопой и Гераклеей в Южном Причерноморье, островами Фасос, Хиос, Лесбос, с Коринфом и ионийскими городами. Торговля Боспора с греческими городами была взаимовыгодной. Взамен хлеба, соленой рыбы и различного сырья Боспор получал из Греции оливковое масло, вино, высококачественные ремесленные изделия: художественную керамику, ювелирные изделия, предметы вооружения. Боспорские династы были заинтересованы в заимствовании богатого морского опыта для создания собственного военного флота. В частности, они вербовали опытных афинских моряков для обучения своих команд.

Активные торговые отношения с греческими центрами, прежде всего обширная хлебная торговля, способствовали развитию сельского хозяйства как на ближайших землях вокруг боспорских городов, так и на обширных территориях местных племен. Как на Керченском, так и на Таманском полуостровах появляются многочисленные сельские поселения, вводятся в сельскохозяйственный оборот ранее пустовавшие земли. В окрестностях боспорских городов организуются поместья, которые ведут хозяйство согласно рекомендациям греческих агрономов.

Наряду с сельским хозяйством в боспорских городах укрепляется местное ремесленное производство, которое удовлетворяет основные потребности населения в ремесленных изделиях: разных видах керамики, кровельной черепицы, металлических и ювелирных изделиях.

Включение в состав Боспорского государства обширных племенных территорий обусловило социальную неоднородность и сложность боспорского общества, известную двойственность его социальной структуры. Если в боспорских городах была типичная в целом полисная структура, то на племенных территориях социальное членение было иным, в целом можно говорить о прослойках племенной верхушки, с одной стороны, и массы зависимых соплеменников как основного производящего социального слоя — с другой. Сложной была и структура господствующего класса Боспора, куда кроме собственно греческих землевладельцев, рабовладельцев, торговцев, представителей администрации входила племенная знать покоренных местных племен, командиры наемников.

IV в. до н. э.— время экономического расцвета и большого политического влияния обширного Боспорского государства. Располагая внушительным военно-экономическим потенциалом, установив дружественные отношения со многими греческими полисами Причерноморья (Синопой, Гераклеей) и Балканской Греции, боспорские династы во второй половине IV в. до н. э. начинают претендовать на руководящую роль во всем Причерноморье. Особенно активно эту политику гегемона всего Причерноморья стал проводить энергичный правитель Эвмел (309—304 гг. до н. э.). Эвмел был одним из трех сыновей Перисада и после смерти отца вынужден был делить власть со своими братьями. В результате междоусобной войны он сосредоточивает всю полноту власти и начинает проводить политику на завоевание гегемонии над всем Причерноморьем. Он оказал помощь осажденному македонским полководцем Лиси- махом городу Каллатис и принял на поселение 1000 каллатисских граждан. Эв- мел укрепил боспорский флот и с его помощью очистил акваторию всего Черного моря от пиратов, препятствовавших пон- тийской торговле. Он устанавливает дружеские отношения с вождями местных племен Прикубанья.

Однако случайная смерть Эвмела не позволила этому энергичному правителю реализовать амбициозные планы по политическому объединению Причерноморья. После смерти Эвмела Боспор вступает в новый этап своей истории.

В Северо-Западном Причерноморье важную роль играл город Ольвия, древнейшая греческая колония, основанная в начале VI в. до н. э. выходцами из Милета и к V в. до н. э. превратившаяся в довольно крупный город. Ольвия установила тесные экономические связи со скифскими племенами, которые, используя ее посредничество, получали вино, парадную керамику, ювелирные украшения. В свою очередь, ольвиополиты вывозили от скифов зерно, продукты скотоводства и рабов, в которых так нуждались греческие города Эгейской Греции.

Тесные связи Ольвии со скифскими племенами привели к проникновению скифов в состав ольвийского населения как в сельской местности, так и в самом городе. На окраинах полисной территории жили племена, которых греческие авторы называют скифоэллинами или миксэллинами. Они представляли собой местное скифское население, воспринявшее греческий язык, некоторые черты греческого образа жизни и культуры.

Товары, вывозимые из Греции, через Ольвию по Днепру и Бугу распространялись на значительной территории Южной Украины, вплоть до современного Киева. Таким образом, ольвиополиты располагали возможностями использовать хозяйственные ресурсы обширной зоны Северного Причерноморья, и это предопределило заметную роль Ольвии как экономического центра в судьбах Балканской Греции. Наряду с широкой посреднической торговлей ольвиополиты организовали в своем городе ремесленные мастерские (производство керамики, металлических изделий, тканей), причем производство было рассчитано не только на внутреннее потребление, но и на экспорт в Побужье и Южное Приднепровье.

Тесные экономические связи со скифами, большая заинтересованность скифских племенных вождей в торговых связях с греческим миром через Ольвию привели к попыткам установить политический протекторат над этим городом. По сведениям Геродота, посетившего этот далекий город в 40-х годах V в. до н. э., в Ольвии находился дворец скифского царя Скила, который регулярно наезжал туда и подолгу в ней находился, принимая участие в общественных празднествах и религиозных обрядах. Этот факт отражает скорее всего известную зависимость Ольвии от скифских царей. Однако эта зависимость была больше номинальной, чем реальной, и мало отражалась на самостоятельности города.

В V в. до н. э. Ольвия заключила договор об исополитии (т. е. о совместном гражданстве) со своей метрополией Милетом, во второй половине V в. до н. э. вошла в состав Афинского морского союза. Однако членство в Афинском морском союзе не ущемляло внутренней независимости Ольвии. Во всяком случае, ольвиополиты приняли изгнанных афинянами из Синопы тирана Ти- меслея и его брата и оказывали им подчеркнутое уважение.

В IV в. до н. э. экономическое и политическое влияние Ольвии в Северо-Запад- ном Причерноморье возрастает. В этом городе не прослеживаются проявления кризиса полиса, поразившего города Эгейской Греции. В IV в. до н. э. Ольвия расширяется, вырастают новые кварталы, возводятся мощные оборонительные стены, ее экономика успешно развивается. В городе устанавливается строй умеренной демократии,

к участию в управлении привлекаются широкие круги ольвийского гражданства.

Показателем силы и крепости Ольвии является отражение опасного нападения одного из полководцев Александра Македонского Зопириона, который во главе внушительной армии в 30 тыс. человек в 331 г. до н. э. осадил Ольвию, намереваясь подчинить ее македонскому влиянию. Ольвио- политы приняли самые решительные меры: многим неполноправным жителям были предоставлены гражданские права, чтобы они могли вступить в ополчение, были отменены долги, часть рабов была отпущена на свободу. Подошли на помощь и скифские отряды. Македонские войска потерпели поражение, а Зопирион был убит.

Чтобы улучшить свое международное положение, Ольвия возобновила старый договор с Милетом об исополитии, укрепила политические связи со скифами, встав под их покровительство. Однако отражение македонского нападения, потребовавшее крайнего напряжения сил, усиливавшаяся зависимость от скифских царей привели к нарастанию кризисных явлений в экономике, общественном и политическом строе Ольвии.