- •Классический университетский учебник

- •Редакционный совет серии:

- •Пол релашией в. И. Кузишина

- •Глава I. Источники по истории Древней Греции

- •Раздел I

- •Глава III. Цивилизация минойского Крита

- •Критский царь-жрец

- •Критские рабы

- •План Кносского дворца

- •Богиня со змеями

- •Пифосы для хранения зерна и других продуктов (из Кносса)

- •1 Впрочем, не исключено, что это имя носили многие цари, правившие Критом на протяжении ряда поколений и составлявшие одну династию.

- •Знаки линейного письма а

- •Глава IV. Ахейская Греция во II тысячелетии до н. Э. Микенская цивилизация

- •План дворца в Пилосе

- •Раздел II

- •Глава V. Гомеровский (предполисный) период. Разложение родовых отношений и создание предпосылок полисного строя. XI—IX вв. До н. Э.

- •Глава VI. Социально-экономическое развитие Греции. Великая греческая колонизация

- •Глава VII. Пелопоннес в VIII—VI

- •Глава VIII. Формирование полисного строя в Аттике

- •Глава IX. Греческий полис

- •Глава X. Греко-персидские войны

- •Глава XI. Экономика Греции в V—IV вв. До н. Э.

- •Глава XII. Социальная структура греческого общества

- •Глава XIII. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы

- •Глава XIV. Внутриполитическое положение Греции во второй половине V в. До н. Э.

- •Глава XV. Пелопоннесская война. 431—404 гг. До н. Э.

- •Глава XVI. Греция в первой половине IV в. До н. Э. Кризис греческого полиса

- •Глава XVII. Военно-политическое положение Греции. Кризис полисной системы взаимоотношений

- •Глава XVIII. Возвышение Македонии и установление ее гегемонии в Греции

- •Глава XIX. Великая Греция и Причерноморье

- •Глава XX. Культура Греции классического периода

- •Раздел III

- •Глава XXI. Восточный поход Александра. Держава Александра

- •Глава XXII. Распад мировой державы Александра Македонского. Образование системы эллинистических государств. Сущность эллинизма

- •Глава XXIII. Эллинистический Египет

- •Глава XXIV. Государство Селевкидов

- •2. Полисы в Селевкидском государстве.

- •Глава XXV. Балканская и Великая Греция в эпоху эллинизма

- •1. Фила I {дочь Антипатра Великого)

- •Глава XXVI. Пергам, Понт и Северное Причерноморье в эпоху эллинизма

- •1. Пергамское царство в III—II вв. До н. Э.

- •Глава XXVII. Эллинистическая культура

- •1. Особенности эллинистической культуры.

- •Факс: (095) 200-03-01 e-mail: sales@V-shkola.Ru

- •До станции м. «Цветной бульвар», «Пушкинская», «Тверская»,«Кузнецкий мост» Вход в издательство со стороны Петровского бульвара.

Глава VIII. Формирование полисного строя в Аттике

ны, процесс постепенных внутренних преобразований завершился возникновением самой развитой социально-политической формы греческого полиса, знаменитой афинской демократии с относительно сплоченным гражданским коллективом. И еще один важный момент. Если ранняя история многих полисов Греции известна очень плохо из-за недостатка документов, то древнейший период истории Афин, первые этапы формирования его полисной структуры гораздо подробнее освещены в источниках, что позволяет воссоздать разные стадии длительного процесса формирования полисов вообще.

Как показывают арехологические раскопки, Аттика была населена уже во времена неолита, в микенское время на ее территории образовалось одно из древнейших царств, которое прекратило свое существование, как и другие ахейские центры, в конце II тысячелетия до н. э. Дорийское вторжение, приведшее к серьезным племенным перемещениям в Пелопоннесе, затронуло Аттику лишь косвенно. Дорийцы не смогли проникнуть в Аттику, и в целом здесь проживало прежнее население (ионийцы и пеласги), но в Аттике нашли убежище некоторые ахейские роды, вытесненные дорийцами из Пелопоннеса. Из всех этих элементов в начале I тысячелетия до н. э. сложилась племенная группа афинян, говорившая на ионийском диалекте греческого языка. В гомеровский период на территории Аттики существовало несколько самостоятельных родовых общин, управляемых басилеями и советами старейшин. Население делилось по кровнородственному признаку на четыре филы (племени), каждая из которых, в свою очередь, состояла из трех фратрий, каждая фратрия насчитывала несколько десятков родов.

Как и в других греческих областях, в IX—VIII вв. дон. э. в Аттике наблюдаются признаки разложения родового строя, социальная дифференциация населения и появление первых признаков государственности. Рождение полисной организации началось в Аттике с преобладания Афин среди других родовых поселков. Расположенные в центре плодородной долины, удобной для земледелия, Афины располагали запасами качественной глины и наладили керамическое производство. Их так называемые дипилонские вазы (украшенные геометрическим орнаментом сосуды), найденные в районе Дипилон в Афинах, нашли довольно широкое распространение в Греции.

Афины, находящиеся в 5 км от моря, укрытые от нападений пиратов, располагали довольно мощными укреплениями на скалистом Акрополе и могли обеспечить безопасность жителей Атгики в большей степени, чем какой-либо другой поселок.

Вокруг Афин начинается объединение (синойкизм), частью добровольное, частью насильственное, всех родовых общин Аттики. Такое объединение, по преданию, завершил афинский герой Тезей. Тезей уничтожил органы управления (т. е. советы старейшин и должностных лиц) во всех родовых поселках, всеми делами в Аттике стал распоряжаться совет старейшин из басилеев, находившийся в Афинах. Местный культ богини Афины—покровительницы города—стал общеатгическим культом. В ее честь был учрежден религиозный праздник Панафинеи, торжественно справлявшийся всем населением. В Афины были переселены многие знатные роды из других поселков, что привело к увеличению городского населения. Сюда же были переведены святилища местных аттических божеств, в частности бога морей Посейдона, почитавшегося в приморских районах Аттики, богини земледелия Деметры, почитаемой в Элевсине, и др.

Процессы имущественной и профессиональной дифференциации афинского общества привели к выделению трех социальных групп: родовой знати, получившей название эвпатридов, основной массы населения —земледельцев-геоморов и ре- месленников-демиургов. В политической сфере басилей—племенной вождь — уступает место коллегии должностных лиц—архонтов, а совет старейшин преобразуется в совет Ареопага, или Ареопаг, который пополнялся из отслуживших свой срок архонтов. И хотя архонты и Ареопаг комплектовались из среды родовой знати, само по себе появление новых должностных лиц и нового совета наносило удар по традиционным органам родового строя.

В VIII—VII вв. до н. э. господствующие позиции в рождающемся афинском полисе захватила родовая знать—эвпатри- ды. Многие земли, ранее принадлежавшие всем соплеменникам, были присвоены знатью. Основная масса сородичей, лишенная земли, беднела и попадала в зависимость от эвпатридов. Высшие должности архонтов и Ареопаг пополнялись из их же среды. По давней традиции, восходящей к родовым порядкам, знать занималась толкованием обычного (т. е. незаписанного) права и, естественно, использовала этот обычай в своих интересах.

Укрепление экономического положения знати, ее консолидация в господствующий слой общества, распоряжение органами управления означало, с одной стороны, разложение родовой организации как таковой, с другой — показывало, что эвпат- риды умело использовали родовые традиции и остатки родовых отношений для поддержания своего господства в новых условиях.

Сильный удар по родовым учреждениям был нанесен записью действующих в Афинах правовых норм, проведенной архонтом Драконтом в 621 г.дон. э. Драконт не только записал действующее право, восходящее к древним временам, но и включил в законодательство ряд новых законов, которые отражали социально-экономическую ситуацию того времени. Так, по законам Драконта отменялось древнее право кровной мести, вводились новые правила судопроизводства, причем устанавливалось различие между предумышленным и непредумышленным убийством. Законы оформляли право частной собственности, причем вводилась высшая мера наказания — смерть за посягательство на права собственника, будь то кража овощей с огорода или присвоение земельного участка. Суровая, даже жестокая охрана рождающейся частной собственности должна была защитить этот новый институт от коллективистских обычаев родового строя.

Законодательство Драконта было крупной победой тех социальных сил, которые представляли новые общественные отношения, были заинтересованы в создании государственного порядка и, прежде всего, рядовых граждан —объекта жестокой эксплуатации эвпатридов.

Однако положение основной массы афинян продолжало оставаться тяжелым — ведь основа общественного богатства — земля, решающие рычаги экономической жизни находились в руках эвпатридов. Это вызывало острое недовольство афинского гражданства. «После этого в течение долгого времени, —писал Аристотель, —происходили раздоры между знатью и народом. Надо иметь в виду, что вообще государственный строй был олигархическим, но главное было то, что бедные находились в порабощении — не только сами, но также их дети и жены. Назывались они пелатами и шестидольниками потому, что на таких арендных условиях (т. е. '/6, или 17%, урожая получал землевладелец. — В.К.) обрабатывали поля богачей. Вся же вообще земля была в руках немногих. При этом, если эти бедняки не отдавали арендной платы, можно было увести в кабалу и их самих и их детей... Да и ссуды у всех обеспечивались личной кабалой вплоть до времен Солона... Конечно, из тогдашних условий государственной жизни самым тяжелым и горьким для народа было рабское положение. Впрочем, и всем остальным он был тоже недоволен, потому что ни в чем, можно сказать, не имел своей доли».

Социальные противоречия в Афинах в конце VII в. до н. э. достигли такой остроты, что грозили вылиться в кровавые столкновения. В этих крайних условиях эвпатриды пошли на уступки и были вынуждены избрать архонтом Солона, возложив на него трудную задачу по нормализации обстановки (594 г. до н. э.).

2. Реформы Солона. Формирование основ афинской демократии. Солон, выдающийся политический деятель, мыслитель и поэт, хорошо понимал сложность создавшейся социально-политической ситуации. Эвпатрид по происхождению, родственным и дружеским связям, он много занимался торговыми операциями и хорошо знал нужды торгово-ремесленных слоев Афин. Солон отчетливо понимал, что косность и консерватизм афинских эвпатридов, цепляющихся за остатки родовых порядков, живущих в праздности за счет порабощения и самой жестокой эксплуатации рядовой массы земледельцев, мешают экономическому и культурному развитию, создают взрывоопасную обстановку внутри Афин. Блестящее будущее Афин Солон видел в общем оживлении экономики,- совершенствовании земледелия, распространении ремесленных производств, расширении торговых операций, в создании гарантий для хозяйственной деятельности средних прослоек афинского гражданства и торгово-ремес- ленных элементов, в установлении государственного порядка и привлечении к политической жизни широких слоев населения.

Избранный архонтом-простатом с самыми широкими полномочиями, Солон приступил к реализации своей программы по реформированию общественного и государственного строя Афин. Реформы Солона затронули почти все стороны афинского общества: экономические отношения, социальную структуру, военное дело и государственное управление.

В экономической области Солон преследовал цель активизировать хозяйственную жизнь Афин в целом. Были приняты меры для регулирования водоснабжения на территории Аттики, обычно страдавшей от засухи. Особое внимание было обращено на развитие оливководства: был разрешен вывоз оливкового масла за пределы Аттики с целью наживы, в то время как вывоз зерна был законодательно запрещен, изданы предписания, регулирующие порядок посадки и обработки оливковых деревьев. Благодаря принятым мерам маслиноводство в Аттике в последующее время превратилось в процветающую и высокодоходную отрасль сельского хозяйства, а афинское оливковое масло славилось во всем греческом мире.

В законодательстве Солона нашли место статьи, поощряющие занятия ремеслом. Одна из таких статей освобождала сына от обязанности содержать престарелого отца, не научившего его какому-нибудь ремеслу. Солон способствовал активизации афинской торговли и не только общим повышением товарности оливководства и ремесленных мастерских. Для создания более благоприятных условий для торговых операций Солон вместо архаической фидонов- ской системы мер и весов и громоздкой эгинской денежной системы ввел более удобную и распространенную в Эгейском бассейне эвбейскую весовую и денежную систему.

Выражая интересы тех кругов афинского общества, которые были заинтересованы в концентрации средств для экономического развития Афин, Солон повел активную борьбу против всяких излишеств и непроизводительных расходов: запрещались дорогостоящие погребения, бесцельное принесение в жертву огромного количества животных, строительство роскошных гробниц.

Многообразной и продуктивной была программа социальных преобразований, предложенная Солоном. Было проведено в жизнь несколько законов, которые отразили глубокие преобразования афинской общественной структуры.

Принципиальное значение имело введенное Солоном разделение всего свободного коренного населения Афин на четыре разряда (по величине земельного дохода). Лица, получающие 500 медимнов (1 медимн — ок. 52 л) дохода зерном или в жидких (вино, масло) продуктах, были отнесены к самому высокому первому разряду и стали называться пентакосиомедимнами (пятисотни- ками). Второй разряд составили те, кто получал доход в 300 мер, их называли всадниками. Граждане третьего разряда —зев- гиты (владельцы упряжки волов)1 —имели 200 мер. В четвертый, самый низший, разряд входили так называемые феты, получавшие доход менее 200 мер. Принадлежность к тому или иному разряду была связана с наличием определенного набора прав и обязанностей. Представители первого и второго разрядов служили в коннице, избирались на высшие должности, зевгиты призывались в тяжеловооруженную пехоту, феты лишь голосовали в Народном собрании.

Теперь не принадлежность к тому или иному роду, а величина частной собственности определяла значимость человека. Правда, деление на родовые филы, фратрии и роды сохранилось, Солон их не отменял, но они потеряли свое прежнее значение.

Одной из важнейших была радикальная реформа долговых отношений. Прежде всего были кассированы все долги, сделанные под заклад земли, проведена так называемая сисахрия, т. е. «стряхивание бремени» (заимодавцы для обеспечения долга ставили камни с записями на участках задолжавших крестьян). Одновременно законодательно запрещалось обращение в рабство за долги, т. е. долговая кабала. Снятие долговых камней и отмена долгового рабства были тяжелым ударом по родовой аристократии, так как именно с помощью этих мер она увеличивала свои земельные владения и закабаляла земледельцев, превращая их в зависимых арендаторов. Стремясь укрепить экономическое положение средних земледельцев, Солон ввел ограничения ссудного процента. Эти радикальные меры должны были укрепить экономическое положение основной массы афинских земледельцев, создать некоторые гарантии их общего благосостояния. Вместе с тем отмена долгового рабства имела принципиальное значение для всего дальнейшего развития афинской экономики, так как ориентировала развивающиеся крупные хозяйства (как поместья, так и ремесленные мастерские) не на труд зависимых кабальных соплеменников, а на труд рабов, приобретаемых на рынках или захваченных во время военных кампаний.

Из других социальных реформ Солона следует отметить введение свободы завещания при отсутствии прямых наследников (ранее в этом случае имущество, особенно земля, оставалось в роду) и введение земельного максимума, т. е. запрещение иметь земельные владения сверх установленной законом нормы.

Важные преобразования были проведены в военно-политической области. Если в досолоновские времена военная организация была тесно связана с родовым коллективом и решающую роль в ней играла знать, то при Солоне она была поставлена в тесную связь с общим социальным делением афинского общества на четыре разряда. Теперь основой военной организации стала тяжеловооруженная пехота гоплитов, которая комплектовалась из разряда зевгитов.

Все эти мероприятия Солона привели к активизации деятельности Народного собрания. Сходки соплеменников для решения разных дел были хорошо известны в Греции еще с гомеровского времени. Однако их роль в Афинах в VIII—-VII вв. до н. э. была небольшой, собирались они по желанию знати и были одним из инструментов ее политического господства.

При Солоне положение изменилось. На Народном собрании стали обсуждать важные государственные дела, принимать законы, которые были направлены против знати. В частности, целая серия реформ Солона была утверждена на Народных собраниях. Новое социальное деление на четыре разряда, право зевгитов и фетов участвовать в Народных собраниях, общее повышение роли средних прослоек гражданства способствовали превращению Народного собрания в полномочный и важный государственный орган. Для лучшей организации работы Народных собраний Солон учреждает новый Совет из 400 человек (избирались 100 человек от каждой филы), который руководил подготовкой дел для обсуждения на Народном собрании, разбирал некоторые текущие дела управления. Повышение роли Народного собрания и учреждение Совета 400 привели к ограничению функций аристократического совета Ареопага. Новым государственным органом стала гелиея, многочисленная коллегия судей, избранных из всех граждан, включая и фетов. Гелиея должна была проверять отчеты должностных лиц, вести разбирательства различных конфликтов между гражданами. Гелиея стала самым демократическим органом среди всех других государственных органов. Для руководства усложнившейся финансовой деятельностью полиса были образованы новые должности казначеев, полетов (сдавали в аренду государственное имущество), коллакретов (следили за финансовым обеспечением жертвоприношений). Полицейские функции исполняла коллегия, состоявшая из 11 человек. Сущность политических нововведений Солона заключалась в организации такого государственного управления, в котором могли бы принимать участие широкие слои афинского народа, демоса. Государственный строй, при котором в управлении могли принять участие самые широкие слои демоса, получил название демократии. Солон заложил основы афинской демократии, которая достигнет полного расцвета только в V—FV вв. до н. э.

3. Тирания Писистрата и Писистрати- дов в Афинах (560—510 гг. до н. э.). Революция Солона заложила основы полисной демократии, но в столь короткий срок не могла выкорчевать все остатки родового строя, окончательно сломить господствующее положение знати. Накопленные богатства, корпоративные связи, значительный слой зависимых людей, формально освобожденных, но фактически привязанных к знатным родам, обеспечивали старой аристократии ведущую роль в социальной жизни, большое политическое влияние. Но реформы Солона укрепили положение демоса, который мог теперь опираться на поддержку законодательства, на благоприятную экономическую политику, на новые органы власти. Борьба между знатью и демосом продолжалась после Солона, но она обрела новое качество. После Солона в Афинах организуются три политические группировки, возглавляемые представителями знатных родов: педиеи во главе с Ликургом, паралии во главе с Мегаклом и диакрии во главе с Писистратом. Эти группировки не были политическими партиями в современном их понимании. Просто знатные роды объединились для захвата власти и ее использования в своих корыстных интересах, и в этой борьбе они учитывали сложившуюся напряженность между знатью и демосом в целом и под их давлением вынуждены были проводить мероприятия и законы в пользу демоса. Так, в 60-х годах VI в. до н. э. на острове Саламин была выведена клерухия (поселение) афинских бедняков, которые получили там земельные участки, но должны были охранять Саламин от нападения со стороны угрожающих острову соседних Мегар.

Острая борьба политических группировок между собой закончилась победой ди- акриев во главе с Писистратом, который в 560 г. до н. э. овладел Афинами и провозгласил себя верховным правителем полиса. Захватив власть, Писистрат стал принимать меры к ее укреплению. Его основной задачей было не проведение реформ, направленных на оздоровление социально-экономического положения разных слоев населения, как это сделал Солон, а обеспечение прочности своей власти и тех социальных групп и знатных родов, которые его поддерживали.

Писистрат хотел представить свой режим как удовлетворяющий самым различным слоям населения: земледельцам, тор- гово-ремесленным кругам, части знати. Заботясь о земледельцах, Писистрат раздавал беднякам льготные ссуды для обеспечения

Тимонасса

(из Аргоса)

дочь

Мегакпа

Писистрат

афинская афинская женщина женщина

Гиппий

= Миррина

Гиппарх

земледельческих работ, учредил разъездные суды, которые решали все споры на месте и не отвлекали земледельцев от работы. Вместе с тем именно Писистрат ввел довольно обременительный налог в размере 10% урожая в пользу своей казны.

Писистрат поощрял занятия ремеслами, производство на экспорт за пределы Аттики. При нем в Афинах началось обширное строительство: был построен храм Афины на акрополе, начато сооружение святилищ Аполлона и Зевса. Для снабжения города питьевой водой был устроен водопровод. Писистрат проводил активную политику в Эгейском бассейне, поощрял морскую торговлю, что способствовало оживлению кораблестроения. К, эпохе Пи- систрата относится смена чернофигурного стиля знаменитых ваз более нарядным крас- нофигурным. Это дало новый импульс керамическому производству. В квартале гончаров — Керамике —открываются новые мастерские.

Не была обижена и знать. Правда, Писистрат конфисковал земельные владения своих противников и роздал часть конфискованных земель бедным крестьянам, но большая часть знатных родов сохранила свои богатства, хотя и должна была поступиться своим влиянием в пользу тирана.

Стремясь придать блеск городу и своему

Архедика

трое других детей

правлению, Писистрат привлекал ко двору выдающихся деятелей греческой литературы и искусства (например, поэтов Анакреонта и Симонида), не жалел средств для организации общественных празднеств. С особой пышностью справлялись празднества в честь покровительницы полиса богини Афины — Панафинеи, в которых принимал участие сам тиран и его семья. Ранее скромный сельский праздник в честь бога вина и веселья Диониса —Дионисии — превращается в общеаттический, государственный и справляется очень торжественно. В празднествах Дионисий принимали участие специально обученные хоры. Песни хора перемежались репликами актера. Эти нехитрые представления дали начало прославленным аттической трагедии и комедии, достигшим блестящего расцвета в V в. до н. э.

Писистрат

II

Мильтиад, соперник Писистрата, вынужденный покинуть Афины, овладел полуостровом Херсонесом Фракийским и, несмотря на вражду и политические разногласия, поддерживал афинские интересы в этом районе. Писистрат установил дружеские отношения с тиранами островов Наксоса и Самоса, с фессалийской знатью, с городами Аргосом и Коринфом. Внешнеполитические успехи превратили Афины при Писистрате и его сыновьях в сильный полис, который играл большую роль в международных отношениях греческого мира.

Сыновья Писистрата Гиппий и Гип- парх, унаследовавшие власть после смерти отца в 527 г. до н. э., продолжали его политику, но не смогли удержать в своих руках власть. В 514 г. до н. э. в результате заговора был убит Гиппарх, а Гиппий усилил жестокость режима, вызывавшего всеобщее недовольство. Ухудшилось и внешнеполитическое положение Афин. Огромная Персидская монархия захватила все греческие города в Малой Азии и большую часть островов Эгейского моря. Афиняне были вынуждены уйти из Херсонеса Фракийского. Знатный афинский род Алкмеонидов, находившийся в изгнании как противник Писистратидов, воспользовался недовольством афинского населения, неудачами во внешней политике. Алкмеониды начали собирать силы, чтобы сбросить тиранию в Афинах. Им удалось склонить на свою сторону влиятельного в политических делах Греции дельфийского оракула, а также могущественную Спарту. Спартанский царь Клеомен во главе значительного войска вторгся в пределы Аттики и осадил укрепленный акрополь. Лишенный какой бы то ни было поддержки, Гиппий сдался на милость победителя и удалился в изгнание в Персию. Тирания в Афинах пала (510 г. до н. э.).

Несмотря на свою кратковременность, тирания Писистрата и его сыновей имела важное значение для общего развития

Афин. Хотя тираны в значительной степени руководствовались своими личными целями, их политика лавирования среди разных социальных прослоек, поддержание государственного порядка и известного социального спокойствия, стимулирование экономического и культурного развития оказали положительное влияние на общий процесс формирования афинского общества. Тираны не отменили солоновского законодательства, и в обществе продолжалось укрепление полисных порядков, которые были заложены Солоном.

4. Законодательство Клисфена. Организация полисной демократии. Свержение тирании Гиппия вызвало вспышку внутренней борьбы, в результате которой к руководству Афинами пришел род Алкмеонидов. Его представитель Клисфен выступил с программой реформ, которые должны были выкорчевать последние остатки родовых отношений и завершить оформление полисного строя в его демократическом варианте. Реформы Клисфена проводились с 508 по 500 г. до н. э.

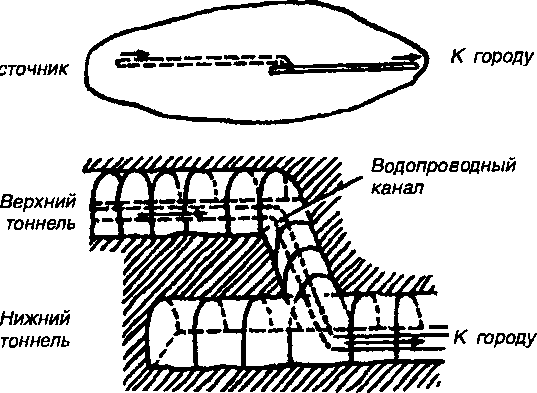

Схема

перепада высот водопровода Самоса.

VI

в. до н. э.

Алкмеониды

Мегакл

I

Алкмеон

Мегакл

Клисфен, тиран Сикиона

I

Арифрон

I

Клиний

Т

Клисфен

дочь {в браке с Писистратом)

Клиний — Диномаха

Стесагор

афинская

Кимон

Г

1

Гиппократ

ппимыиац

11 ^

Арифрон

Т

1 1

Элей

Лакедемон Фессал

Каллий I

Мильтиад . I

Гегесипила

Гиппо'ник ] (дочь Опора) =г Мильтиад 11= ^^^ Стесагор

Метиох = персиянка

Агариста === Ксантипп Каллий II

Эльлиника Кимон II (в браке с Исодикой)

афинская

Ксантипп

(в браке

с

дочерью

Тисандра)

Каллий

III Богатый

Перикл

Парая Гиппарета (в браке с Алкивиадом)

го административного деления Аттики. Дело в том, что сила родовой знати, ее наиболее глубокие корни находились в системе традиционного разделения Аттики на родовые филы, фратрии и роды. В этих подразделениях были родовые поместья, родовые культы знати, вокруг которых собирались зависимые от нее бедняки-сородичи. Клисфен сделал попытку эти корни выкорчевать. Территория всей Аттики была разделена на 10 областей, каждая из которых состояла из трех районов, а район включал несколько демов, низших административных единиц. Каждая из 10 областей (фил) представляла собой не сплошную территорию, а состояла из трех районов (триттий), расположенных в разных местах Аттики (один район — в городской черте Афин, другой — в приморской полосе, третий — во внутренней части Аттики). Прежние родовые коллективы оказались разбросанными по разным де- мам, триттиям и филам. Тем самым они фактически были расформированы и потеряли политическое значение.

В конце VI в. до н. э. Афины превратились в крупный и многонаселенный городской центр. Здесь жил разнообразный люд, связанный с ремесленными производствами и торговлей, —от владельцев крупных рабских мастерских и кораблей до простых матросов и гребцов. В этом крупном центре обретали постоянное место жительства и выходцы из других греческих городов —Милета, Самоса, Сигея, Коринфа, Мегар и др. Эти чужаки составили сословие метеков, они отличались от коренных афинян тем, что не имели гражданских прав (например, права участвовать в Народном собрании), земельных участков, но могли открыть мастерскую или купить корабль.

Стремясь противопоставить городской демос старой аристократии и усилить его политическое значение, Клисфен использовал благоприятную ситуацию, сложившуюся в связи с общей реорганизацией афинского управления, созданием новых фил, и включил в состав полноправных граждан значительное число метеков и вольноотпущенников.

Как и во времена Солона, довольно острой была в Афинах конца VI в. до н. э. аграрная проблема из-за наличия массы малоземельных граждан, с трудом сводящих концы с концами. К тому же Клисфен включил метеков и отпущенников в число тех, кто имел право владеть землей. Для того чтобы наделить малоземельных или безземельных граждан участками, Клисфену надо было решиться на такую радикальную меру, как общий передел земли в Аттике. Им был найден другой выход. В 506 г. до н. э. Афины разгромили напавших на них халкидян с соседнего острова Эвбеи и захватили часть территории города Халкиды. На конфискованной в пользу Афин территории были поселены 4 тыс. бедных афинян (поселенцев-клерухов), получивших земельные участки, которые обеспечили им приличный доход афинского зевгита. Эта важная акция не только на время сгладила остроту аграрного вопроса в Афинах, но и способствовала укреплению слоя средних земледельцев—зевгитов.

Установив новый, территориальный принцип деления, Клисфен привел в соответствие с ним всю структуру полисных органов власти. Теперь все органы управления в Афинах комплектовались в строгом соответствии с новым представительством. Совет 400, состоящий из представителей старых родовых фил, был упразднен. Вместо него учрежден Совет 500, в который входили 50 человек от каждой новой филы, внутри филы кандидаты в члены Совета 500 избирались по демам и триттиям. На выборные должности также назначали, учитывая число территориальных фил, по 10 членов от каждой. Были введены новые должности аподектов (сборщиков различных взносов; их было 10) и стратегов (10 военных командиров).

Компетенции нового Совета 500 были расширены, он должен был заседать регулярно и не только готовил дела для Народных собраний, но и занимался текущим управлением. Функции аристократического Ареопага ограничивались, и он постепенно превратился в судебную инстанцию, его политическое значение упало.

9

- 4605

Законодательство Клисфена и его сторонников завершило преобразования, начатые в афинском обществе Солоном. Вся структура общественно-политической и культурной жизни теперь зиждилась на новых социальных, государственных, а не кровнородственных началах. Основой социального деления населения стало наличие или отсутствие частной собственности, фундаментом административного деления и политической организации стал территориальный принцип. Были заложены основы динамичной экономики, базирующейся на возможности самого широкого использования труда рабов-иноплеменников. Органы политической власти были построены таким образом, чтобы обеспечить участие в управлении широким кругам гражданского населения. В соответствие с этими установлениями была приведена и военная организация, опирающаяся на фалангу тяжеловооруженных гоплитов, комплектующихся из средних слоев гражданства.

Законы Клисфена завершили формирование общества и государства в Аттике в виде демократического полиса, которое началось в VIII в. до н. э.

Архаический период VIII—VI вв. до н. э. был временем формирования социально- расчлененного общества и государства в форме полисного строя. Это был новый путь развития, отличный от того пути, которым шли в свое время древневосточные общества и древнейшие греческие государственные образования II тысячелетия до н. э. (общества древнего Крита и Ахейской Греции). Каковы же особенности этого нового пути?

Формирование основ греческой цивилизации в VIII—VI вв. до н. э. осуществлялось не путем уничтожения «чистых» родовых отношений, как в громадном большинстве предшествующих обществ, а на более сложной культурной основе, включающей богатое крито-микенское наследство. Исторический опыт II тысячелетия до н. э. не пропал даром, был учтен, он обогатил общий исторический процесс.

Социальные отношения в VIII—VI вв. до н. э. строились на более высоком уровне развития производительных сил, чем во II тысячелетии до н. э. В частности, огромное влияние оказывало производственное освоение нового металла —железа. С помощью железных орудий можно было вспахивать каменистые земли, вырубать лесистые пространства и обращать их в пашню, обрабатывать твердые породы камня. Естественно, это расширяло материальные возможности греков, создавало предпосылки для появления более сложной экономики, динамичного товарного производства, которое задавало более быстрый темп хозяйственному и общественному развитию, чем консервативное натуральное хозяйство.

Природные условия в Греции отличаются от природных условий древневосточных стран тем, что здесь для нормального занятия земледелием нет необходимости строить сложные гидротехнические сооружения. Тем самым создавались благоприятные условия для его развития, а основной производственной ячейкой стали не громоздкие царские и храмовые хозяйства или общинное производство с его мелочной регламентацией, предполагавшие огромный управленческий аппарат, а небольшое частное хозяйство, построенное на продуманной эксплуатации рабского труда и с относительно высокой доходностью.

Процесс исторического развития греческого общества в VIII—VI вв. до н. э. протекал в рамках мелких, внутренне сплоченных республик, опирающихся на гражданский коллектив среднезажиточных земледельцев. В таких мелких общественных и государственных образованиях появлялись более благоприятные возможности для создания рациональной и динамичной экономики, более сложной социальной структуры, разнообразных политических учреждений и высокой культуры. Общим результатом этого процесса было появление на территории Балканской Греции, Великой Греции и в Причерноморье нескольких сотен мелких государственных образований с более или менее сходной социально-экономической структурой, принципами политического управления и системой духовных ценностей. Именно в рамках полисного строя древние греки создали в классический период своей истории блестящую цивилизацию, которая стала великим вкладом в сокровищницу мировой культуры, обеспечила древнегреческому обществу почетное место во всемирной истории.