- •Устройство реакторов ввэр.

- •Корпус реактора и внутрикорпусные устройства.

- •Активная зона

- •Системы управления и защиты.

- •Системы контроля реактора

- •2. Особенности нейтронно-физических и теплофизических характеристик активных зон реакторов ввэр.

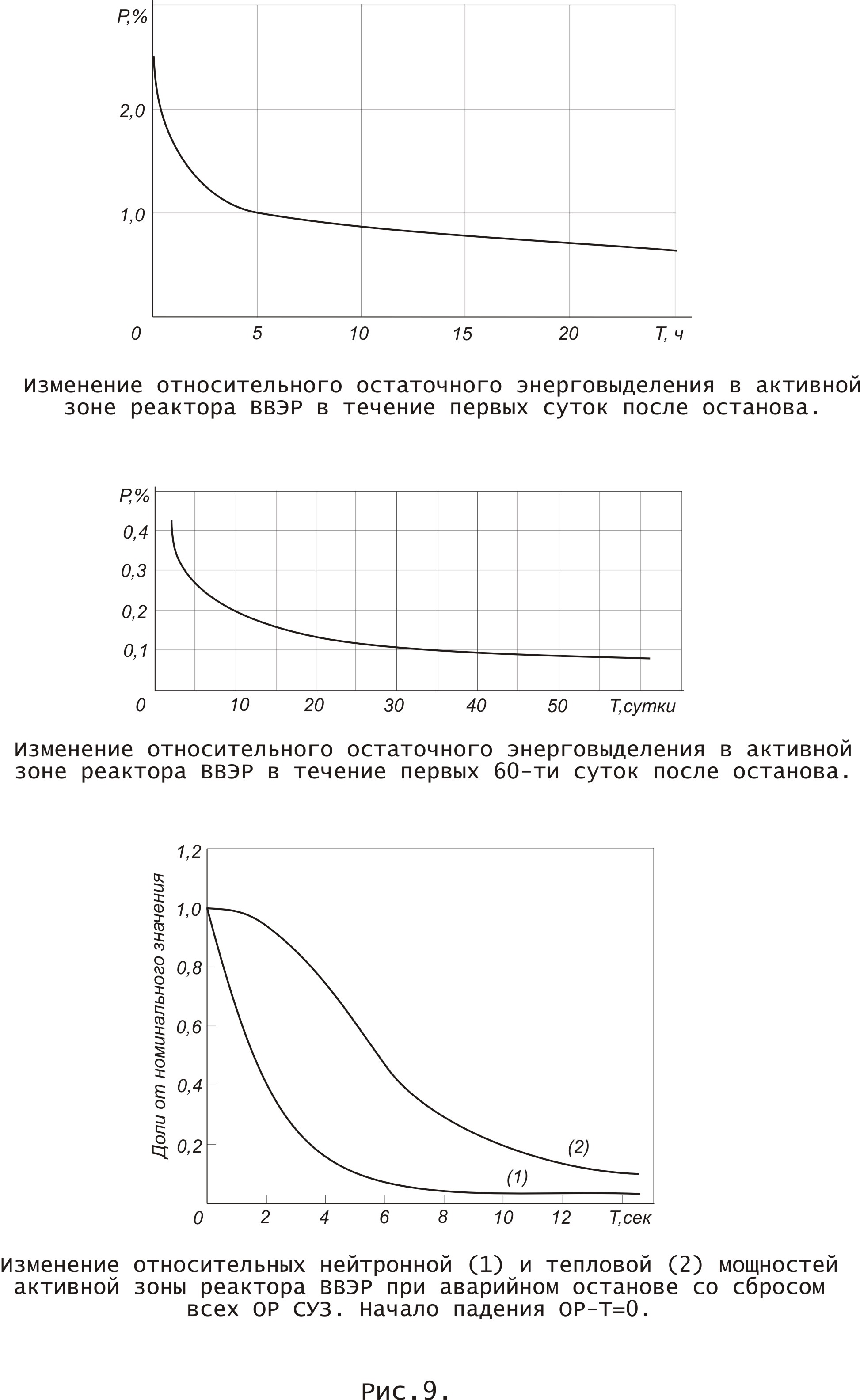

- •Обеспечение безопасности при отводе тепла от активной зоны.

- •Оптимизация неравномерности энерговыделения топливных загрузок.

- •Особенности нейтронно-физических характеристик реакторов ввэр.

- •Регулирование

- •Управление и контроль за активной зоной при плановом останове.

- •Вывод борной кислоты с помощью ионообменных фильтров.

- •Обеспечение подкритики активной зоны на остановленном реактора.

- •Влияние Хе и Sm на регулирование при переходных процессах

- •Подавление ксеноновых колебаний.

- •5. Вопросы безопасности

- •Локальная критическая масса

- •Потеря управления цепной реакцией

- •Нарушение теплоотвода от активной зоны.

- •Обрыв теплового экрана реактора на бл.1 Нововоронежской аэс

Обрыв теплового экрана реактора на бл.1 Нововоронежской аэс

Первый блок Нововоронежской АЭС был первым в серии промышленных энергоблоков с реактором ВВЭР. Он был пущен в 1964году. Основные параметры следующие:

Nт = 760 Мвт;

Nэл. = 210 Мвт

Тср.I к. =265ºC

РI к. =100 кг/см2

Первый контур блока включал 6 петель, каждая их которых была оборудована ГЦН и ПГ, к горячей нитке одной из петель был подключен КД; т.е. его тепловая схема была полностью идентична I контуру с ВВЭР-440.

Реактор блока был прототипом реактора ВВЭР-440, поэтому имел похожее устройство. Единственным принципиальным отличием было использование в конструкции реактора теплового экрана, который представлял из себя стальной цилиндр и подвешивался на корпусе реактора против активной зоны. Он обеспечивал дополнительную защиту корпуса реактора от нейтронного потока.

Организация потока теплоносителя в реакторе была полностью идентична ВВЭР-440. В зазоре между корпусом и шахтой «холодный» поток теплоносителя омывал экран.

Мощность реактора регулировалась только механическими СУЗ, поэтому неравномерность энерговыделения в зоне имело место относительно большая: Kq >2 Kv > 3.

Авария произошла в 1969 году. Это была наиболее значительная по повреждению зоны, авария в истории эксплуатации реакторов ВВЭР российских проектов.

Исходным событием послужил обрыв теплового экрана. Упав на днище корпуса он значительно повысил местное гидравлическое сопротивление «холодного» потока в районе днища шахты: поток под зону шел не в полном зазоре «шахта-корпус», а только между тепловым экраном и шахтой.

Эксплуатировавшаяся в то время активная зона имела в своем составе опытные ТВС, которые предполагались в дальнейшем использовать на ВВЭР-440. Конструктивно, от штатных они отличались большим количеством ТВЭЛ: 126 вместо 90. Их вводно-урановое отношение было несколько ниже штатных, а обогащение выше. Это определило их повышенное относительное энерговыделение, величина которого составляла Kq =2,2÷2,4; соответственно Kv этих ТВС находилось на уровне 3,5 ÷ 3,4.

После падения экрана реактор остановлен не был, поскольку автоматической разгрузки по снижению расхода с прямым его измерением в проекте не предусматривалось; алгоритмы разгрузки увязывались с состоянием ГЦН, которые остались в работе. В результате в наиболее энергонапряженных участках развился кризис кипения, наиболее энергонапряженные ТВС оплавились, поднялась активность первого контура. При активности I контура 0,1ки/л реактор был остановлен.

Реактор после аварии простоял ~ 2 года. Активная зона была без больших проблем разобрана штатными механизмами ТТО. ТВС в дальнейшем осматривались в горячей камере. Наиболее серьезные повреждения имели описанные выше опытные ТВС, их было в зоне 12 шт.: в районе максимума энерговыделения, в центре активной части ТВС, наблюдалось оплавление ТВЭЛ и, частично, чехловых труб. Но все они могли транспортироваться как единое изделие. Штатные ТВС видимых повреждений не имели.

Оценка сокращения расхода в аварийном режиме могла быть сделана на основе замеров перепада давления на ГЦН и активной зоне, но данных о ней не имеется. Однако, судя по фрагментам крепления теплового экрана, которые были обнаружены на нижних решетках ТВС, расход через зону оставался значительным.

По результатам осмотра и контроля герметичности и с учетом выгорания более 100 ТВС были вновь загружены в активную зону для дальнейшей эксплуатации.

Какого-либо значительного выноса активности за пределы первого контура не было. Дефектные ТВС были загружены в герметичные пеналы бассейна выдержки.