- •1.Термоэлектрические преобразователи.

- •2.Физические основы термоэлектричества.

- •3. Закон Вольта.

- •4.Требования к материалам термоэлектродов.

- •5.Стандартные термопары.

- •6. Условия применения

- •Подключение термопар к измерительным приборам.

- •8. Удлиняющие провода термоэлектрических термометров.

- •Рекомендуемые удлиняющие термоэлектродные провода

- •5.6. Термопреобразователи сопротивления.

- •5.7. Прочие методы измерения температуры

- •5.8. Особенности измерения температуры высокоскоростного

- •5.9. Особенности измерения быстроизменяющейся температуры

- •5.10. Пирометры излучения

- •5.11. Тепловизоры

- •Р ис. 5.19. Структурная схема тепловизора

- •5.12. Методические погрешности при измерениях температуры

5.12. Методические погрешности при измерениях температуры

При измерении температуры t какого-либо тела контактным способом термоприемник – чувствительный элемент термометра вводится в тесный тепловой контакт с этим телом таким образом, чтобы между ними через некоторое время установилось тепловое равновесие, то есть равенство температур (см. § 5.1). В общем случае температура термоприемника tт отличается от измеряемой температуры t. Разность между ними t – tт представляет дополнительную, так называемую, методическую погрешность измерения температуры – tмп. Она обусловлена исключительно методикой применения термометра – условиями его эксплуатации и совершенно не зависит от устройства самого термометра.

Любой контактный термометр измеряет и показывает температуру своего термоприемника tт с присущей ему приборной (инструментальной) погрешностью – tпп. Существует рациональное соотношение между приборной и методической составляющими систематической погрешности измерения температуры. В лучшем случае tмп 0,1tпп или по крайней мере tмп ~ tпп; когда tмп > tпп, то неразумно в таких условиях пользоваться точными и дорогостоящими приборами.

Величина методической погрешности tмп = |t – tт| зависит от условий теплообмена в контакте между телом и термоприемником, а также от теплового взаимодействия их с окружающими телами и средой. Так как могут отсутствовать или быть недостаточно достоверными некоторые исходные данные, то расчет температурного состояния термоприемника может оказаться сложным и недостаточно надежным, чтобы эту погрешность исключить с помощь. методической поправки. Поэтому обычно ограничиваются такой оценкой погрешности, которая позволяет утверждать, что она не превышает определенную величину.

Расчет температурного состояния термоприемника может быть выполнен с некоторыми возможными упрощениями аналитическим методом, численным методом на ЭВМ, методом электротепловой аналогии на моделях с непрерывными свойствами или на сеточном электроинтеграторе. Необходимая точность расчета методической погрешности зависит от влияния измеряемой температуры на конечный результат исследования.

Многообразие конструктивных форм термоприемников и условий их применения не позволяют рассмотреть методику расчета методической погрешности для всех возможных случаев, поэтому ограничимся некоторыми примерами.

Термоприемник гильзового типа широко применяется для измерения температуры в различных средах практически со всеми видами контактных термометров. На рис. 5.20 показаны некоторые способы его установки на стенке канала.

Одномерное температурное поле tx = t(x) простого гильзового термоприемника (рис. 5.20,г) описывается зависимостью, полученной аналитическим путем с некоторыми упрощениями:

![]() (5.37)

(5.37)

где

tf,

tw

– измеряемая температура газа и

температура стенки канала; tx

– температура термоприемника в сечении

с координатой x;

tx=0

= tw,

tx=0

– температура его основания и свободного

конца;

![]() ,

,

![]() ,

– коэффициент теплопроводности

материала, длина и толщина стенки гильзы;

– коэффициент теплоотдачи между газом

и поверхностью термоприемника; р

– условный коэффициент, учитывающий

радиационный теплообмен между

термоприемником и стенкой канала.

Значение коэффициента р

определяется из равенства

,

– коэффициент теплопроводности

материала, длина и толщина стенки гильзы;

– коэффициент теплоотдачи между газом

и поверхностью термоприемника; р

– условный коэффициент, учитывающий

радиационный теплообмен между

термоприемником и стенкой канала.

Значение коэффициента р

определяется из равенства

![]() (5.38)

(5.38)

где – степень черноты поверхности термоприемника; C0 = 5,67 Вт/(м2К4). Переменное значение р = f(tx) для приближенного расчета принимают постоянным и равным его максимальному значению при tx = tf (с некоторым «запасом прочности» для методической погрешности).

Методическая

погрешность оценивается по величине

различия между измеряемой температурой

и температурой на свободном конце или

на участке (занимаемом чувствительным

элементом) термоприемника, которая

вычисляется по выражению (5.37) с учетом

(р

0) или без учета (р

= 0) радиационного теплообмена. Например,

на свободном конце термоприемника

![]() ,

тогда

,

тогда

![]() (5.39)

(5.39)

Рис. 5.20. Некоторые разновидности установки гильзового термоприемника:

а – жидкостно-стеклянный термометр с выступающей снаружи частью; б – манометрический термометр с теплоизоляцией прилегающего участка стенки канала; в – электрический термометр сопротивления с теплоизоляционной прокладкой под фланцем крепления и экранирующим устройством; г – термопара с установкой вдоль оси потока на участке поворота канала

Зависимости (5.37) или (5.39) позволяют разработать мероприятия по устранению или уменьшению методической погрешности. Общее направление мероприятий таково: усиление теплового контакта термоприемника с телом, температура которого измеряется, и ослабление такого контакта с другими телами, температура которых отличается от измеряемой.

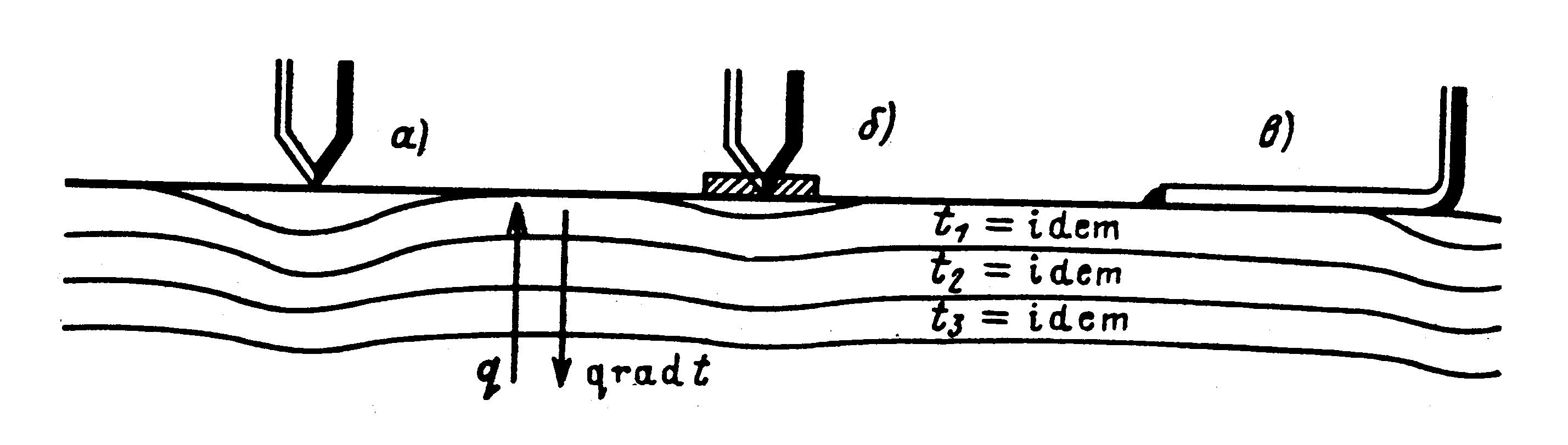

На рис. 5.21 показаны различные схемы установки термопар на поверхности. Температура измеряется при одинаковых условиях, т.е. термопарами с одинаковыми термоэлектродными проводами, на поверхности с одинаковым первоначальным распределением температуры и т.п. Во всех случаях имеет место искажение температурного поля, главным образом, из-за отвода (или подвода) теплоты по термопарным проводам. Но из-за различия в способах установки термопар методическая погрешность измерения температуры будет различной. Результаты эксперимента по измерению одинаковой температуры (равной 35,4С) на трех поверхностях из различных материалов приведены в таблице 5.13 (температура в С). Как видно из нее, наилучшим является способ, показанный на рис. 5.21,в, когда термопарные провода прокладываются по поверхности вдоль изотермической линии на определенную длину; при достаточной длине прокладываемых проводов, равной 150 – 200 диаметрам, погрешность будет устранена полностью.

Рис. 5.21. Схемы установки термопар непосредственно на поверхности (а),

с металлической пластинкой (б) и с прокладкой проводов по поверхности (в)

Таблица 5.13

Схема установки термопары (рис. 5.21) |

Материал поверхности |

||

Пробка |

Дерево |

Медь |

|

а б в |

23,0 32,4 35,4 |

25,6 34,5 35,4 |

31,9 34,5 35,4 |

К установке термоприемника предъявляются следующие требования: 1) установка термоприемника не должна искажать измеряемое температурное поле тела, по крайней мере, в местах непосредственного контакта термоприемника с ним; 2) термоприемник должен иметь малую тепловую инерцию, что очень важно при измерении нестационарных температур.