- •Лабораторная работа №8 Тема: «изучение актиномицетов как объекта биотехнологии»

- •Общая характеристика актиномицетов

- •Строение актиномицетов

- •Биохимические свойства актиномицетов

- •IV. Практическое значение актиномицетов

- •Ход работы

- •1. Приготовление препарата

- •2. Фиксация мазка

- •3. Окрашивание препарата

- •Список рекомендуемой литературы:

Биохимические свойства актиномицетов

Лучистые грибки очень неразборчивы в выборе пищи. Они могут развиваться на скалах, где имеются только ничтожные количества питательных веществ, в грунтах, содержащих углеводороды, и в почвах, разлагая при этом гумусовые вещества, труднодоступные для других микроорганизмов. Актиномицеты успешно конкурируют с другими микроорганизмами почвы, способны легко изменяться под влиянием окружающих условий и приспособляться к среде. Благодаря таким свойствам они широко распространены в природе, могут легко выращиваться в лабораторных условиях.

Лучистые грибки культивируют на жидких и твердых питательных средах растительного и животного происхождения. Наиболее распространенными питательными средами для выращивания актиномицетов являются мясо-пептонный агар (МП А), картофельный агар (КА) и синтетический агар (СА), состоящий из набора солей (NaCl, KNO3, K2HPO4, MgSO4). Всеядность актиномицетов указывает на наличие у этих организмов систем, обеспечивающих возможность существования в различных субстратах.

Представители лучистых грибков используют в качестве источников азотного питания различные соединения минерального азота в виде нитратов, аммонийных солей. Способность усваивать тот или иной источник минерального азота у разных представителей лучистых грибков различна. Одна группа культур предпочитает усваивать нитраты; другая — аммонийные соли (NH4NO3, NH4C1). Лучистые грибки используют азот и из органических соединений (мочевина, пептон, различные аминокислоты). Степень усваивания аминокислот у разных культур различна. Так, аспарагиновая и глутаминовая кислоты и пролин ассимилируются почти всеми организмами, хуже усваиваются гистидин, лейцин, серии. Некоторые аминокислоты (аргинин, тирозин, аланин) стимулируют у пигментированных культур способность окрашиваться более интенсивно. Почти все представители лучистых грибков могут расщеплять различные белки (казеин, желатин, кератин).

Описаны, кроме того, автотрофные актиномицеты, которые хорошо развиваются на минеральных средах в присутствии углекислого газа как единственного источника углеродного питания. Большинство лучистых грибков гетеротрофы. Они усваивают углерод из клетчатки, органических кислот, полисахаридов, спиртов, крахмала, глицерина и др. У лучистых грибков отмечается большое разнообразие в усвоении различных источников углеродного питания. Сахароза, глюкоза, манноза, левулеза усваиваются почти всеми актиномицетами.

Свойство организмов по-разному относиться к источникам углеродного питания используется в диагностических целях для разделения изучаемых организмов на соответствующие группы. Многие представители лучистых грибков хорошо усваивают углеводороды (керосин, парафин, бензин).

В литературе описаны культуры актиномицетов и проактиномицетов, которые способны потреблять углерод из других органических соединений, трудно поддающихся разложению (каучук, поливиниловые пленки, битумы, асфальты).

IV. Практическое значение актиномицетов

Для борьбы с непарным шелкопрядом очень эффективным оказался виоларин, выделенный из культур фиолетовых актиномицетов (Act. violaceus).

Первый антибиотик мицетин был получен из культуры актиномицетов фиолетовой окраски.

Почти все культуры актиномицетов способны продуцировать витамины группы В. Так, Act. olivaceus образует антианемический витамин В12. Витамин В12 практически не встречается в растениях. Его получают из печени крупного рогатого скота и из микробов — пропионовокислых бактерий и актиномицетов. Актиномицеты хорошо растут, развиваются и образуют витамин В12 на питательной среде, в состав которой входит молочная сыворотка, янтарнокислый аммоний и мочевина.

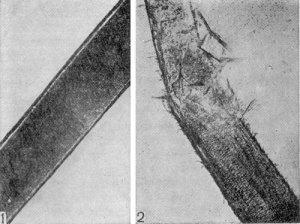

Рисунок 5 - Действие фермента кератиназы, полученной из актиномицета, на волос: 1 — волос, не обработанный ферментом; 2 — волос, обработанный ферментом кератиназой.

Бродильной, текстильной, кожевенной и другим отраслям промышленности требуются химически чистые препараты ферментов.

Представители лучистых грибков образуют протеолитические ферменты-протеазы, с помощью которых культуры разлагают белки животного и растительного происхождения.

Белки разлагаются актиномицетами или до конечных продуктов (сероводорода, аммиака и воды), или до образования промежуточных веществ (пептонов, аминокислот). Интенсивность разложения белков зависит от условий аэрации, состава питательной среды, температуры и других факторов.

Среди лучистых грибков есть организмы (особенно среди рода Actinomyces), способные разрушать кератин (основной компонент роговых частиц, волос) при помощи фермента кератиназы. Кератиназу применяют в кожевенной промышленности для удаления шерсти со шкур, получают из культур Act. fradiae. На рисунке 5 показано действие кератиназы на коровий волос.

Имеются культуры, у которых обнаружен фермент хитиназа, разлагающий хитин (ороговевшие части насекомых, животных).

У многих представителей лучистых грибков выявлен фермент амилаза, при помощи которого организмы расщепляют крахмал с различной интенсивностью, в зависимости от вида культуры. Одни культуры разлагают крахмал до декстринов, другие — до Сахаров. У некоторых актиномицетов обнаружен фермент инвертаза, который расщепляет сахарозу на легкоусвояемые сахара — глюкозу и фруктозу. Отмечено, что проактиномицеты могут усваивать сахарозу без ее разложения.

Актиномицеты способны расщеплять при помощи фермента липазы жиры и жироподобные вещества.

Лучистые грибки содержат и окислительно-восстановительные ферменты. Один из таких ферментов — лакказа, при помощи которого разлагаются фенольные соединения гидрохинон, катехол и др.

Многие актиномицеты могут активно преобразовывать (трансформировать) некоторые соединения в биологически активные вещества — гормоны (кортизон, преднизон, преднизолон и др.). Найдены актиномицеты, которые способны трансформировать особые, полициклические соединения — стероиды — с образованием стероидных гормонов, являющихся регуляторами ферментативных процессов в организмах.

Стероидные гормоны до недавнего времени получали из желез внутренней секреции животных. Но для выработки, например, 1 кг кортизона нужно забить несколько тысяч голов крупного рогатого скота.

Некоторые растения, например паслен птичий, содержат химические вещества, из которых можно получить кортизон. Но выделить эти вещества из растений очень трудно, выход гормона низок.

В связи с этим большое значение имеет получение стероидных гормонов путем трансформации стероидов с помощью микроорганизмов. Например, микробиологический метод получения кортизона состоит в том, что к углероду, находящемуся в 12-м положении, присоединяется атом кислорода. Ученые показали, что эту реакцию могут легко и быстро осуществлять актиномицеты.

Впервые превращение стероидов микроорганизмами наблюдал Т. А. Таусон в 1932 г. При помощи микроорганизмов были получены кортикостероиды: кортизон и гидрокортизон, а из них — преднизон и преднизолон.

В 1941 г. в лаборатории Ваксмана был выделен антибиотик актиномицин, образуемый Actinomyces antibioticus. Выделение и изучение этих антибиотиков явилось преддверием к открытию Ваксманом и его сотрудниками в 1944 г. замечательного антибиотического препарата стрептомицина, образуемого культурой Act. griseus. Открытие стрептомицина и выяснение его ценных лечебных качеств явилось мощным толчком в исследовании актиномицетов и поисках среди них продуцентов новых антибиотических веществ. Были открыты такие антибиотики, как хлоромицетин (хлорамфеникол), неомицин, хлортетрациклин, тетрациклин и многие другие биологически активные соединения, образуемые актиномицетами.

Приведенным перечнем веществ, продуцируемых лучистыми грибками, не исчерпываются их возможности как продуцентов биологически активных веществ. Так, актиномицеты способны образовывать из простых углеводородов сложные органические вещества: белки, жиры, углеводы и другие соединения.

Нет сомнений, что среди лучистых грибков есть и такие, которые могут продуцировать и более важные вещества, чем упомянутые выше. Выявить такие микроорганизмы и заставить их работать на пользу человека — задача микробиологов.