- •2) Функции государства в рыночной экономике

- •Кейнсианская версия модели ad-as

- •27)Теории экономического роста

- •29) Экономические циклы — циклические изменения экономической конъюнктуры, регулярные колебания уровня деловой активности от экономического подъема (бума) до спада (экономической депрессии ).

- •31) Циклы в науке и технике. Технологические уклады и длинные волны.

- •32) Функциональное назначение потребления. Понятие функциональное назначение потребления.

- •33)Сбережение различных групп населения.Психологический аспект сбережения,выделенный дж.Кейнсом.Располагаемый доход.

- •34)Придельная склонность к потреблению и придельная склонность к сбережению

- •35) Инвестиции и факторы, влияющие на их величину

- •36) Политика государств, способствующая эффективному инвестированию. Золотое правило накопления.

- •37)Теория мультипликатора. Мультипликатор автономных расходов. Формула мультипликатора

- •38)Финансы-общее понятие. Принципы построения финансовой системы в рыночном хозяйстве

- •39)Финансовая политика и ее основные направления. Государственный бюджет

- •Сущность денег раскрывается в пяти функциях:

- •Денежные агрегаты

- •Сфера денежного обращения включает:

- •Исходя из связи с производством ввп выделяют два основных вида денежного обращения:

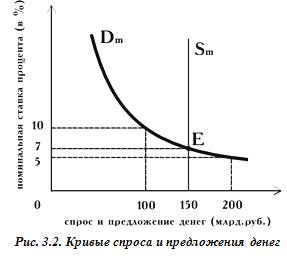

- •Кейнсианская модель спроса на деньги.

- •Формы кредита

- •Коммерческий банк и его функции

- •Функции коммерческого банка

- •6)Классическая модель равновесия

Коммерческий банк и его функции

Коммерческие банки - основное звено двухуровневой банковской системы.

Сегодня к группе коммерческих банков в разных странах относится целый ряд институтов с различной структурой и разными отношениями собственности. Главным их отличием от центральных банков является отсутствие права эмиссии банкнот. Среди коммерческих банков различаются два типа - универсальные и специализированные.

Универсальный банк осуществляет все ил почти все виды банковских операций: предоставление как краткосрочных, так и долгосрочных кредитов; операции с ценными бумагами; прием вкладов всех видов; оказание всевозможных услуг и т. п.

Специализированный банк, напротив, специализируется на одном или нескольких видах банковской деятельности. В отдельных странах банковское законодательство препятствует или просто запрещает банкам осуществлять широкий круг операций. К специализированным банкам относятся: инвестиционные, ипотечные, сберегательные и другие банки.

К странам, где преобладает принцип специализации банков, относятся Великобритания, Франция, США, Италия. Но в любых преградах, выставляемых законодательством на пути универсализации, находятся «лазейки». В США - это банковские холдинги.

Функции коммерческого банка

Одной из важнейших функций коммерческого банка является посредничество в кредите, которое они осуществляют путем перераспределения денежных средств, временно высвобождающихся в процессе кругооборота фондов предприятий и денежных доходов частных лиц. Перераспределение ресурсов осуществляется по горизонтали хозяйственных связей от кредитора к заемщику на условиях платности и возвратности. Плата формируется под влиянием спроса и предложения заемных средств.

50.Небанковская кредитная организация (НКО) — кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, устанавливаемые ЦБ РФ.[1]

Особенности:

НКО в кредитной системе РФ узко специализированы: они существуют лишь в сфере расчетов.

Российские НКО не вправе привлекать денежные средства юридических и физических лиц во вклады в целях размещения от своего имени и за свой счет.

НКО запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.

Лицензии:

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции.

НКО могут не иметь кредитной лицензии (а только расчетную).

52) Финансово-денежный сектор как самостоятельный элемент денежного хозяйства формирует финансовый рынок.

Мировой финансовый рынок — это совокупность национальных и международных рынков, обеспечивающих направление, аккумуляцию и перераспределение денежных капиталов между субъектами рынка посредством финансовых учреждений с целью достижения нормального соотношения между предложением и спросом на капитал.

Денежный сектор, в состав которого входят финансовый и кредитный, представляет собой специфический рынок с его оборотами и доходами. Мировой финансовый рынок показывает обществу финансовые услуги, снабжая его в нужный момент и в нужном месте деньгами. Другими словами, специфическим товаром на финансовом рынке выступают деньги. В качестве товара деньги обращаются в таких секторах мирового финансового рынка, как кредитный, рынок ценных бумаг, валютный, страховой и т. д.

Мировой финансовый рынок по своей экономической сущности представляет собой систему определенных отношений и своеобразный механизм сбора и перераспределения на конкурентной основе финансовых ресурсов между странами, регионами, отраслями и институциональными единицами.

Финансовый рынок состоит из ряда секторов: инвестиционного, кредитного, фондового, страхового, валютного.

Суть финансового рынка заключается не просто в перераспределении финансовых ресурсов, но прежде всего в определении направлений этого перераспределения. Именно на финансовом рынке определяются наиболее эффективные сферы приложения денежных ресурсов.

Денежный рынок — это часть финансового рынка; это рынок, на котором спрос на деньги и их предложение определяют уровень процентной ставки, "цену" денег; это сеть институтов, обеспечивающих взаимодействие спроса и предложения денег.

На денежном рынке деньги "не продаются" и "не покупаются" подобно другим товарам.

При сделках на денежном рынке деньги обмениваются на другие ликвидные средства по альтернативной стоимости, измеренной в единицах номинальной нормы процента.

Участниками денежного рынка являются с одной стороны лица, предоставляющие деньги (кредиторы), а с другой стороны - лица заимствующие деньги на определённых условиях (заёмщики).

УЧЕТНЫЙ РЫНОК – доля денежного рынка, где краткосрочные денежные средства перераспределяются между кредитными институтами путем купли-продажи векселей и ценных бумаг со сроками погашения до одного года. Основными инструментами на учетном рынке являются казначейские и коммерческие векселя, другие виды краткосрочных обязательств.Институциональная структура учетного рынка включает следующие элементы:

-центральный банк (НБУ);

-коммерческие банки;

-специальные кредитные институты, средства которых формируются за счет привлечения онкольных кредитов и 7-дневных ссуд банков (под ценные бумаги).

МЕЖБАНКОВСКИЙ РЫНОК - часть рынка ссудных капиталов, где временно свободные денежные ресурсы кредитных учреждений привлекаются и размещаются банками между собой преимущественно в форме межбанковских депозитов на короткие сроки.

Межбанковский валютный рынок выполняет следующие основные функции:

1. обслуживание международного оборота товаров, услуг и капиталов;

2. формирование валютного курса на основе спроса и предложения на валюту;

3. хеджирование (страхование) от валютных и кредитных рисков;

4. проведение денежно-кредитной политики;

5. получение прибыли в виде разницы курсов валют и процентных ставок по различным долговым обязательствам.

Межбанковские валютные рынки обеспечивают обслуживание международного оборота товаров, услуг, работ; своевременное осуществление международных расчетов; взаимосвязь различных рынков; стихийное определение валютных курсов путем балансирования спроса и предложения; предоставление механизмов защиты от валютных рисков; диверсификацию валютных резервов банков, предприятий и государства; валютную интервенцию; использование рынка государствами для целей их денежно-кредитной и экономической политики; получение прибыли в виде разницы курсов валют и процентных ставок; регулирование валютных курсов национальной валюты к иностранным валютам (государственное и рыночное); проведение валютной политики, направленной на государственное регулирование указанной области экономики и другие мероприятия.

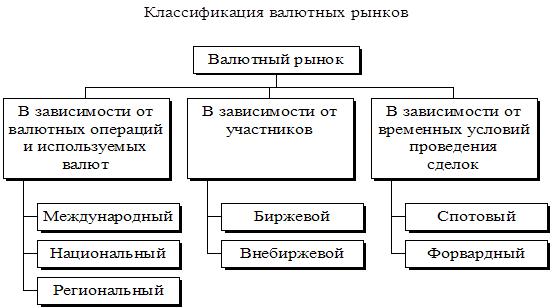

53)Валютный рынок - это сфера экономических отношений, проявляющихся при осуществлении операции по купли-продажи иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, а также операций по инвестированию валютного капитала.

Валютный рынок представляет собой официальный финансовый центр, где сосредоточена купля-продажа валют и ценных бумаг в валюте на основе спроса и предложения на них.

К важнейшим функциям валютного рынка можно отнести следующие:

- Своевременное осуществление международных расчетов

-Регулирование валютных курсов

-Диверсификация валютных резервов

- Страхование валютных рисков

- Получение прибыли участников валютного рынка в виде разницы курсов валют

-Проведение валютной политики, направленной на государственное регулирование национальной экономики, и согласованной политики в рамках мирового хозяйства

Участники: центральные банки; коммерческие банки; Фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции; Международные инвестиционные компании, пенсионные и хеджевые фонды, страховые компании; Валютные биржи; Частные лица.

Валютные рынки можно классифицировать по целому ряду признаков: по сфере распространения, по отношению к валютным ограничениям, по видам валютных ресурсов, по степени организованности.

Рынок Капиталов - финансовый РЫНОК, через посредничество которого реа- лизуются долгосрочные и среднесрочные кредитные операции. Основными субъектами рынка капиталов являются сфера бизнеса и сфера хаус-холда.

Этот многообразный по своим формам рынок включает в себя:

-фондовый рынок;

-рынки недвижимости;

-рынок заемных средств.

Функции рынка капиталов определяются его сущностью и той ролью, которую он выполняет в системе общественного хозяйствования.

Выделяют пять основных функций рынка ссудных капиталов[2]:

Ø первая – обслуживание товарного обращения через кредит;

Ø вторая – аккумуляция денежных сбережений юридических, физических лиц и государства, а также иностранных клиентов;

Ø третья – трансформация денежных фондов непосредственно в ссудный капитал и использование его в виде капиталовложений для обслуживания процесса производства;

Ø четвертая – обслуживание государства и населения как источников капитала для покрытия государственных и потребительских расходов;

Ø пятая – ускорение концентрации и централизации капитала для образования мощных финансово-промышленных групп.

54)Особенности финансового рынка России

Так называемые новые финансовые рынки (emerging markets) в развивающихся странах и странах с переходной экономикой имеют некоторые особенности. Для них в настоящее время существует больше возможностей привлечения внешнего капитала и информации об опыте других стран, чем в период формирования финансовых рынков развитых стран в прошлом. Поэтому процессы на новых рынках характеризуются резкими колебаниями и более быстрым темпом развития.

В ходе финансового кризиса в России выявилась необходимость формирования такой структуры финансовых инструментов, которая обеспечивает переориентацию финансовых потоков на обслуживание потребностей конечных заемщиков, повышение эффективности притока свободных ресурсов и их вложение в продуманные экономические проекты. В условиях, когда снижение конкурентоспособности государственных ценных бумаг создает реальные возможности для развития других финансовых инструментов, формируются предпосылки для выхода на российский финансовый рынок корпоративных эмитентов.

Произошла также переоценка роли финансового рынка. Он уже не рассматривается в качестве локомотива дальнейшего развития экономики в целом. Более того, становится все очевиднее, что именно развитие реального сектора экономики, переход производителей к преимущественному использованию денежных форм расчетов должны стать прелюдией к эффективному расширению операций финансово-кредитных институтов с реальным сектором и последующему оживлению работы финансового рынка.

К особенностям российского финансового рынка относится значимость его социальной составляющей. Граждане России требуют разнообразия способов инвестирования своих сбережений и обеспечения личной финансовой безопасности, поэтому при формировании политики в отношении рынка ценных бумаг государство не только исходит из потребностей экономики и доступности инвестиций, но и ориентируется на учет потребностей населения в целом. Острота социальных вопросов в сфере развития рынка капиталов обусловливается также тем, что российские граждане потеряли значительную часть своих сбережений в результате инфляции, а также деятельности финансовых пирамид, обманувших вкладчиков. Для решения этих вопросов был разработан и в марте 1999 г. вступил в силу Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Рынок финансовых ресурсов, встроенный в структуру реального и финансового секторов как механизм их взаимодействия и функционирования, является неотъемлемым элементом структуры воспроизводства, который определяет состояние экономики в целом и выступает механизмом экономически оправданного движения финансовых потоков между секторами экономики через государственный бюджет, кредитную систему, стимулирует микроэкономические потоки внедрения инвестиционных ресурсов в инновационно активные отрасли.

Рынок финансовых ресурсов - это реально функционирующий элемент структуры, элемент относительно обособленный в силу выполняемых им в процессе функционирования социально-экономической системы функций; особое звено в механизме функционирования экономической системы; особый элемент, придающий динамику движения всей экономической системе на всех стадиях ее движения, поскольку через банковскую, фондовую, пенсионную, страховую, бюджетную составляющие охватывает функционирование всей национальной экономики; особая сфера, где деньги накапливаются, аккумулируются и в ранге потоковой величины -инвестиционных ресурсов направляются конечным пользователям; это рынок с «широким участием», наибольший эффект его жизнедеятельности получается тогда, когда в- организации его развития государство делает ставку на вовлечение широкого круга участников, в том числе непосредственно населения; этот рынок, особенно его фондовый сектор, чрезвычайно подвержен влиянию даже незначительных политических и социальных перемен.

Рынок финансовых ресурсов, как и любой другой, выступает сферой, где государство реализует свои функции: системообразующую, системоорганизующую, системоуправляющую, системорегулирующую, системоконтролирующую, системовоспроизводящую.

Системорегулирующая и системоуправляющая функции государства на рынке финансовых ресурсов реализуется в ходе осуществления качественно нового подхода к организации и утверждению рынка финансовых ресурсов, который состоит в обеспечении органической взаимосвязи кредитных, сберегательных, инвестиционных процессов с процессами потребления, достижения устойчивого баланса между финансовой, производственной и ресурсной сферами при активной роли государства.

При реализации системовоспроизводящей функции на рынке финансовых ресурсов государство в реальную экономику вмешивается только косвенно, через экономические инструменты, создавая условия для развития и воспроизводства. При этом система формирует собственные механизмы устойчивого развития, воспроизводит, воссоздает себя как систему, развивая свои внутренние элементы.

55)Рынок ценных бумаг.

Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) - это часть финансового рынка (наряду с рынком ссудного капитала, валютным рынком и рынком золота). Это рынок, на котором торгуют специфическим товаром - ценными бумагами. Ныне основными целями на российском рынке ценных бумаг являются цели становления и закрепления отношений собственности, а главными участниками этого рынка - коммерческие банки.

Участники российского рынка ценных бумаг имеют общую задачу - получение прибыли. Именно под воздействием источников и условий, прикоторых она образуется, и складывается структура отечественного фондового рынка, одной из отличительных черт которой стало существенное преобладание государственных ценных бумаг. Кроме того, весьма характерно для отечественного фондового рынка и то, что основная часть ценных бумаг проходит только стадию первичного размещения, почти не обращаясь на вторичном рынке. РЦБ складывается из спроса, предложения и уравновешивающей их цены.

виды цб:В Гражданском кодексе РФ перечисляются конкретные виды документов, которые относятся к ценным бумагам:

-государственная облигация:

-облигация;

-вексель;

-чек;

-депозитный сертификат;

-сберегательный сертификат;

-банковская сберегательная книжка на предъявителя;

-акция;

-приватизационные ценные бумаги;

Государственная облигация и просто облигация — это один и тот же вид ценной бумаги с единственным различием, состоящим в том, что государственную облигацию может выпустить только государство, а просто облигацию — любое юридическое лицо.

Если облигацию выпускает государство, то такая облигация называется государственной. Если органы местного самоуправления — то муниципальной.

Облигация- это ценная бумага, удостоверяющая единичное долговое обязательство эмитента (государства или любого другого юридического лица) на возврат его номинальной стоимости через определенный срок в будущем на условиях, устраивающих его держателя.

Вексель - ценная бумага, удостоверяющая письменное денежное обязательство должника о возврате долга, форма и обращение которого регулируются специальным законодательством — вексельным правом;

Чек - ценная бумага, удостоверяющая письменное поручение чекодателя банку уплатить чекополучателю указанную в ней сумму денег в течение срока ее действия.

Банковский сертификат — ценная бумага, представляющая собой свободно обращающееся свидетельство о денежном вкладе (депозитном — для юридических лиц, сберегательном — для физических лиц) в банке с обязательством последнего о возврате этого вклада и процентов по нему через установленный срок в будущем.

56)Фондовый рынок- это рынок ценных бумаг; часть финансового рынка, связанная с эмиссией и куплей-продажей титулов собственности и долговых обязательств. Роль и значение фондового рынка в системе рыночных отношений определяются следующими факторами:

— привлечение свободных средств в виде инвестиций для развития производства;

— обеспечение перелива капитала из затухающих отраслей в быстро прогрессирующие отрасли;

— привлечение средств для покрытия дефицита федерального и местного бюджетов;

— возможность оценить состояние экономики по индикаторам фондового рынка;

— влияние на изменение темпов инфляции.

Любой фондовой рынок состоит из следующих компонентов:

* субъекты рынка;

* собственно рынок (биржевой, внебиржевой фондовые рынки);

* органы государственного регулирования и надзора (Комиссия по ценным бумагам, Центральный банк, Минфин и т.д.);

* саморегулирующиеся организации (объединения профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые выполняют определенные регулирующие функции, например, НАСД (США) и т.п.);

* инфраструктура рынка:

а) правовая,

б) информационная (финансовая пресса, системы фондовых показателей и т.д.),

в) депозитарная и расчетно-клиринговая сеть (для государственных и частных бумаг часто существуют раздельные депозитарно-клиринговые системы),

д) регистрационная сеть.

Любой фондовый рынок делится на первичный и вторичный.

Первичный рынок объединяет фазу конструирования нового выпуска ценных бумаг и их первичное размещение.

Вторичный рынок - это рынок, на котором обращаются ранее эмитированные на первичном рынке ценные бумаги. В свою очередь вторичный фондовый рынок подразделяется на организованный и неорганизованный рынки.

В западных странах кроме первичного (внебиржевого) и вторичного (биржевого) рынков ценных бумаг существует также внебиржевой уличный рынок. Это обусловлено рядом обстоятельств: определенными ограничениями по приему акций к котировке на фондовой бирже высокими комиссиями и требованиями, монополизацией членства на бирже.

Внебиржевой рынок бывает как организованным, так и неорганизованным. При организованном обороте действуют саморегулирующие органы — посредники (брокеры).

Ведущую роль на внебиржевом уличном рынке выполняют биржевые брокеры. последнее время в ряде западных стран уличный рынок ценных бумаг стал достаточно крупным, способным конкурировать как с первичным внебиржевым, так и со вторичным (биржевым) рынками за привлечение эмитентов, инвесторов самых разных масштабов. Уличный рынок более дешев и доступен; он мобилизовал значительные денежные ресурсы через акции для развития новых передовых компьютерно-информационных технологий; привлек средства населения, вложенные в акции.

57) Деятельностью по организации торговли на фондовом рынке признается комплекс услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками фондового рынка.

Торговля на организованном фондовом рынке может осуществляться двумя способами: организация торгов на фондовых биржах (биржевая торговля) и проведение торгов на организованном внебиржевом рынке. Профессиональные участники фондового рынка, осуществляющие этот вид деятельности, называются организаторами торговли. Организаторами торговли могут быть фондовые биржи и внебиржевые торговые системы типа Российской торговой системы (РТС).

Главной задачей организаторов торговли является создание условий для проведения операций по купле-продаже ценных бумаг по формализованным правилам совершения сделок, минимизация сроков оформления сделок, сокращение времени проведения расчетов по сделкам, снижение рисков для инвесторов. Фондовые биржи и организаторы внебиржевой торговли функционируют на основании лицензии, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ). К торговле на организованном фондовом рынке допускаются ценные бумаги только надежных эмитентов. Для этого они должны пройти процедуру листинга, под которым понимается совокупность действий по оценке эмитента и соответствия его ценных бумаг предъявляемым организаторами торговли требованиям для включения ценных бумаг в котировальный лист. Ценные бумаги компаний, прошедших листинг, обращаются на биржевом рынке, по ним заключаются регулярные сделки купли-продажи по рыночным ценам.

58)Бро́кер на рынке ценных бумаг — торговый представитель, юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий право совершать операции с ценными бумагами по поручению клиента и за его счёт. К брокерским услугам относится покупка или продажа ценных бумаг по поручениям клиентов. Для предоставления таких услуг участнику рынка необходима лицензия на осуществление брокерской деятельности.

Ди́лер (на рынке ценных бумаг) — это профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счёт.

Особенностью дилерской торговли являются дополнительные обязательства, которые берёт на себя дилер путём публичного объявления цен покупки и (или) продажи с обязательством исполнения сделок по этим ценам в оговоренный промежуток времени. Дилером по российскому законодательству может быть только юридическое лицо.

Ценная бумага — финансовый документ, удостоверяющий имущественное право или отношение займа владельца документа лицу, выпустившему такой документ (эмитенту). Иными словами, ценная бумага — это особая форма существования капитала наряду с его существованием в денежной, производительной и товарной формах. Суть ее состоит в том, что у владельца капитала сам капитал отсутствует, но имеются права на него, зафиксированные в форме ценной бумаги.

Ценная бумага выполняет ряд общественно значимых функций:

-перераспределяет денежные средства (капиталы) между отраслями и сферами экономики, территориями и странами;

-предоставляет определенные дополнительные права ее владельцам, помимо права на капитал, например, право на участие в управлении, право на первоочередное получение соответствующей информации и т.п.;

-обеспечивает получение дохода на капитал и (или) сохранение и возврат самого капитала.

классификация:

-По содержанию финансовых отношений различают долевые ценные бумаги (акции), выражающие отношения имущественного права, и долговые ценные бумаги (облигации), выражающие отношения займа.

-По форме существования ценные бумаги могут быть в документарной форме, т.е. иметь бумажную форму, и в бездокументарной форме, т.е. существовать в виде бухгалтерских записей.

-По видам эмитентов выделяют государственные ценные бумаги; ценные бумаги субъектов РФ; ценные бумаги хозяйствующих субъектов.

-По способу формирования различают первичные (акция, облигация, вексель) и вторичные или производные ценные бумаги (варранты, опционы, финансовые фьючерсы).

-По степени связи с конкретным владельцем выделяют именные ценные бумаги и ценные бумаги на предъявителя. В связи со сложной процедурой оформления именных ценных бумаг и существованием контроля со стороны эмитента за их обращением эти ценные бумаги обладают низкой ликвидностью и, как правило, вызывают незначительный интерес со стороны инвесторов.

-По периоду обращения ценные бумаги делятся на краткосрочные и долгосрочные. Период обращения краткосрочных ценных бумаг определяет достаточно высокий уровень их ликвидности, для этого вида бумаг характерен относительно низкий уровень инвестиционного риска и незначительный уровень доходности. Для долгосрочных ценных бумаг, наоборот, характерен высокий уровень риска, но и значительный уровень инвестиционного дохода.

59)Уровень жизни - степень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей населения. Уровень жизни - многогранное явление, которое зависит от множества разнообразных причин, начиная от территории, где проживает население, то есть географических факторов, и заканчивая общей социально-экономической и экологической ситуацией, а также состоянием политических дел в стране. На уровень жизни в той или иной степени может влиять и демографическая ситуация, и жилищно-бытовые и производственные условия, объем и качество потребительских товаров, но все наиболее значимые факторы можно объединить в следующие группы:политические факторы;

-экономические факторы;

-социальные факторы;

-научно-технический прогресс,

-экологические факторы и др.

Под качеством жизни обычно понимают условия человеческого существования: обеспеченность материальными благами (пища, одежда, жилье), безопасность, доступность медицинской помощи, возможности для получения образования и развития способностей, состояние природной среды, социальные отношения в обществе, включая свободу выражения мнений и влияние граждан на политические решения.

Экономическое неравенство заключается в том, что меньшинство населения всегда владеет большей частью национального богатства. Самые высокие доходы получает наименьшая часть общества, а средние и наименьшие доходы – большинство населения.

Порог бедности – это сумма денег (рубли или доллары), официально установленная в качестве минимального дохода, которого индивиду или семье хватает лишь на приобретение продуктов питания, одежды и оплату за жильё. В России он получил дополнительное название – прожиточный минимум.

Социальное неравенство – складывающаяся в обществе система отношений, которая характеризует неравномерное распределение дефицитных ресурсов общества (денег, власти, образования и престижа) между различными стратами или слоями, населения. Основные измерители неравенства – ликвидные ценности.

бедность – это экономическое и социокультурное состояние людей, имеющих минимальное количество ликвидных ценностей и ограниченный доступ к социальным благам. Бедность – это не только минимальный доход, но и особый образ и стиль жизни, т.е. передающиеся из поколения в поколение нормы поведения, стереотипы восприятия и психология.

Под относительной бедностью понимается невозможность поддерживать уровень приличествующей жизни, или некоторый стандарт жизни, принятый в данном обществе.

Прожиточный минимум — минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в определённой стране. На практике, уровень прожиточного минимума в развитых странах как правило выше, чем в развивающихся. Величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы.

60)Политика доходов - политика контроля инфляционных процессов путем ограничений роста заработной платы и других видов доходов.

включает специальные мероприятия по контролю над ценами и зарплатой, в ходе которых предпринимаются меры по стимулированию роста доходов и занятости с тем, чтобы обеспечить стабильность цен в условиях высокого уровня занятости в экономике. П.д. является антиинфляционной политикой, которая не затрагивает совокупный спрос. Изменения совокупного спроса непосредственно связаны с изменениями цен.

Сре́дний класс — совокупность социальных слоев населения, занимающих в стратификационной системе общества промежуточное положение между низшим классом (бедными) и высшим классом (богатыми). В странах, считающихся развитыми, средний класс составляет наиболее многочисленную группу населения.

Функциями среднего класса считаются привнесение инноваций и воспроизводство квалифицированных кадров, а также поддержание стабильности в обществе.

Государственное регулирование доходов и заработной платы заключается в их перераспределении через бюджет путем дифференцированного налогообложения различных групп получателей доходов и социальных выплат населению. При этом значительная доля национального дохода переходит из слоев населения с высокими доходами к слоям с относительно низкими доходами, что приводит к увеличению общих расходов потребителей и, следовательно, объемов потребления товаров и услуг.

Основная цель государства в регулировании денежных доходов заключается в обеспечении возможности потребления каждым индивидуумом не ниже минимального набора товаров и услуг, лежащего в основе прожиточного минимума. Поэтому представляется правомерным рассматривать методы регулирования доходов (прежде всего заработной платы) и потребления населения.

Государство, организуя через бюджет перераспределение доходов населения, создает условия для нормального воспроизводства рабочей силы, способствует ослаблению социальной напряженности. Степень воздействия государства на процесс перераспределения доходов, как свидетельствует мировой опыт, можно измерить объемом и динамикой расходов на социальные нужды за счет бюджетов всех уровней.

Бедность можно рассматривать как экономическое состояние части общества, при котором определенные слои населения не имеют минимальных по нормам данного общества средств к существованию. Состояние бедности характеризуется достаточно длительным отсутствием ресурсов, которые не могут быть компенсированы ни предыдущими сбережениями, ни временной экономией на приобретении дорогостоящих товаров и услуг. Решающее значение в социальной защите этих слоев населения имеет развитая система денежных и натуральных пособий. Такая система существует во всех странах с рыночной экономикой и служит важным социальным амортизатором, смягчающим многие негативные последствия ее развития.

61)

Социальная защита - политика и целенаправленные действия, а также средства государства и общества, обеспечивающие индивиду, социальной группе, в целом населению комплексное, разностороннее решение различных проблем, обусловленных социальными рисками, которые могут привести или уже привели к полной или частичной потере указанными субъектами возможностей реализации прав, свобод и законных интересов, экономической самостоятельности и социального благополучия, а также их оптимального развития, восстановления или приобретения. В мире сложилось в основном две модели социальной защиты: 1) социал-демократической ориентации с высокой ролью государства в обобществлении доходов и существенным значением общенациональных социальных механизмов управления; 2) неолиберальная - с меньшей степенью государственного вмешательства в социально-экономические процессы. Центральный субъект социальной защиты - является государство. Человек, нуждающийся в социальной защите - одновременно и субъект, и объект социальной защиты. РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В настоящее время социальная работа рассматривается как: 1) вид профессиональной деятельности, основанный на предметноинтегрированных, междисциплинарных приемах формирования, поддержания, реабилитации устойчивой социальной интеграции или реинтеграции отдельной личности и групп; 2) комплексная социальная технология осуществления социальной защиты населения, социального управления, социальной политики в отношении социально уязвимых групп населения. В России до настоящего времени не произошло формирования достаточно четких подходов к реформированию сложившейся системы социальной защиты, для которой характерны чрезвычайно высокая патерналистская роль государства и крайне слабо обозначенные общественные институты. В течение последних лет социальная защита населения России ориентировалась на адресное оперативное решение самых острых, кризисных, жизненных проблем отдельных категорий граждан на заявительной основе. Но такой подход не дает долгосрочного эффекта, поскольку не нацелен на профилактику повторений кризисных ситуаций, на перспективную социальную защиту каждого конкретного человека и населения в целом. Происходящие в стране реформы, нацеленные на упорядочение всех сфер жизни, требуют изменений в социальной сфере, в том числе создания высокоэффективной, ориентированной на ожидания общества системы многопрофильной целевой социальной защиты населения, которая должна обеспечивать комплексное разностороннее содействие человеку в решении различных, вызывающих необходимость социальной защиты, проблем на протяжении всей его жизни - начиная с периода вынашивания матерью ребенка и завершая достойным погребением человека. В этой связи социальную защиту следует рассматривать как защиту от социальных рисков потери или ограничения экономической самостоятельности и социального благополучия человека.

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ – ЭКОНОМИКА

Немало политиков, экспертов и ученых утверждают, что эффективность национальной экономики и построение гражданского общества в России во многом зависят от того, насколько соблюдаются принципы социальной справедливости во всех сферах общественной жизни, включая экономику. Главный ориентир социальной политики на современном этапе - всемерное стимулирование экономической активности, формирование предпосылок, при которых каждый человек сможет своим трудом, энергией, инициативой и талантом обеспечивать достаточные условия жизни для себя и своей семьи. Это отвечает как требованиям эффективности, так и принципу социальной справедливости общества . В данных целях необходимо создание социально ориентированных и экономически эффективных институтов национального хозяйства.

Социальную справедливость в экономических отношениях мы рассматриваем как особый вид социально-экономического института. Социальную справедливость в экономических отношениях можно определить как образ существования человека в качестве основного элемента любой социально-экономической системы. С уровня отдельного индивида это свойство переносится на уровень последней и трансформируется в справедливость или несправедливость социально-экономической системы в целом. Имеющиеся подходы к решению проблемы социальной справедливости носят теоретический характер, и применять их в практике государственного и внутрифирменного регулирования экономических отношений весьма сложно. Нам представляется более продуктивным институциональный подход, суть которого состоит в создании институциональной среды, способствующей соблюдению принципов социальной справедливости в экономических отношениях.

62)

Социально ориентированная экономика - это особая форма хозяйствования, так направляемая и регулируемая государством, всем обществом, что конечные его цели подчиняются не интересам одних только собственников средств производства, владельцев предприятий, но также и других участников процесса, в том числе непосредственно производителей материальных благ.

Социально-ориентированная экономика

Среди факторов, влияющих на развитие экономики, ведущее место принадлежит научно-техническому прогрессу. С ним так или иначе связаны все изменения, которые происходят в экономике. I благодаря развитию науки и техники повышается производительность труда, совершенствуются машины и оборудование, внедряют новые технологии, разрабатываются более рациональные способы организации труда, профессиональной подготовки и переподготовки работников. Научно-технический прогресс изменяет не только экономику, но и человека. Чтобы справляться с современными машинами, оборудованием и технологиями, работнику приходится повышать образование, укреплять здоровье, расширять кругозор. Особенно значительные изменения происходят в связи с наступлением нового этапа научно-технического прогресса — Научно-технической революции. На этом этапе осуществляется переход от механизированного к более производительному, автоматизированному труду. В экономике увеличивается роль и значение отраслей, деятельность которых непосредственно направлена на обслуживание человека, его совершенствование и развитие. В наибольшей мере это относится к образованию, здравоохранению, культуре, отдыху, туризму, спорту. Все страны с социально ориентированной рыночной экономикой являются высокоразвитыми, обладающими наивысшими достижениями научно-технического прогресса, и отличаются сильными позициями государства в экономике, высокой степенью государственного регулирования. Основой социальной ориентации экономики служит научно-технический прогресс, исполнителем - государство. Противоречия социальной справедливости и экономической эффективности

Социальная справедливость в сфере экономики — это соответствие системы экономических отношений (преимущественно отношений распределения) представлениям, потребностям, интересам, господствующим в данном обществе. В настоящее время в общественном сознании россиян сложились три основных критерия социальной справедливости: уравнительный, рыночный (распределение доходов по факторам производства) и трудовой.

Экономическая эффективность — это способ действий, обеспечивающий получение в результате осуществляемых усилий и затрат ресурсов максимального (наилучшего) результата. В принципе она противоречит социальной справедливости в таких сферах, как перераспределение ресурсов в пользу малоимущих, поддержание всеобщей занятости, решение экологических проблем и др. Противоречие между экономической эффективностью и социальной справедливостью — это отражение противоречия между производством и потреблением.

Социальная справедливость реализуется главным образом через перераспределение доходов между различными группами населения, что ограничивает стихийное действие механизмов рыночной экономики.

Развитие современной рыночной экономики предполагает определенную меру выравнивания доходов, создания социальных гарантий и равных стартовых условий для всех слоев населения. Опыт развитых стран демонстрирует механизм соединения социальной справедливости и экономической эффективности. «Дорогая» рабочая сила побуждает экономику достигать прироста производства и улучшения качества за счет научно-технического прогресса, применения ресурсе- и трудосберегающих технологий.

63)

Необходимость и сущность переходного периода от нерыночного хозяйства к рыночному.

В течение 70 лет в России господствовала плановая (командная) экономика. Абсолютное преобладание государственной собственности, непосредственное, прямое регулирование экономики имели своим следствием преодоление в короткие сроки отставания России от индустриально развитых стран, существенные достижения в социальной сфере.

Однако со временем стали все больше проявляться и нарастать отрицательные последствия планового функционирования экономики:

• снижение эффективности производства;

• преобладание экстенсивного типа развития;

• невосприимчивость экономики к достижениям научно-технического прогресса;

• диспропорциональность развития народного хозяйства;

• уравнительное распределение благ в сочетании с привилегиями для отдельных групп;

• подрыв трудовой мотивации работников;

• исключение предпринимательской инициативы;

• постоянный, всеобщий, нарастающий дефицит.

Глубокий кризис, охвативший экономику России в середине 80-х годов, потребовал перехода к другой экономической системе – рыночной (смешанной) экономике. Для формирования эффективного рыночного хозяйства на месте планового необходимо:

• осуществить разгосударствление экономики на основе приватизации, замены прямого директирования планирования экономики государственным регулированием;

• провести либерализацию цен и хозяйственных связей, заменив плановое ценообразование рыночным, а вертикальные хозяйственные связи (министерство–предприятие) горизонтальными (предприятие–предприятие);

• демонополизировать экономику и создать конкурентную среду – необходимое условие повышения эффективности производства;

• осуществить структурную перестройку в пользу отраслей, производящих потребительские товары;

• создать необходимую рыночную инфраструктуру;

• обеспечить социальные гарантии гражданам и поддержку нетрудоспособным и социально уязвимым членам общества;

Отказ от ранее существовавшей экономической системы, ее реформирование привели к возникновению промежуточной экономической системы – переходной экономики. Однако в ходе этого неизбежно возникают негативные явления:

• инфляция, разрушительно действующая на все стороны хозяйственной жизни;

• появление в связи с сокращением производства безработицы;

• инвестиционный кризис;

• ослабление возможностей государства по регулированию хозяйственной жизни и др.

Обозревая опыт переходных экономик, можно выделить три основных этапа:

• кризисного развития (спад производства, инфляция, падение инвестиционной активности, возникновение и нарастание безработицы);

• стабилизации (снижение темпов инфляции, обострение проблемы занятости, переход экономики от состояния спада к депрессии, обострение структурного кризиса, возникновение точек роста, возобновление накоплений и их трансформация в инвестиции);

• возобновления экономического роста (низкие темпы инфляции, незначительный экономический рост, повышение деловой активности, интенсивный процесс трансформации сбережений в инвестиции, появление государственного финансирования структурно-инвестиционной политики).

64)

Переход от административно-командной к рыночной экономике в разных странах имеет общие тенденции. Этот процесс включает либерализацию экономики, глубокие институциональные изменения , структурные преобразования, но в то же время обычно предполагает осуществление финансовых стабилизационных мер . Понятие и сущность переходного периода

Под переходным периодом понимается исторически непродолжительный срок (но не менее одного десятилетия), во время которого происходит ликвидация или коренное преобразование административно-командной системы и формируется основа рыночной системы. Поскольку преобразование административно-командной системы означает изменение основы этой системы и замену ее качественно иной (рыночной), то такого рода трансформацию следует называть системными реформами.

Главными направлениями формирования рыночной экономики в переходный период являются следующее.

Либерализация экономики - это система мер, направленных на отмену или резкое сокращение запретов и ограничений, а также государственного контроля во всех сферах хозяйственной жизни.

Институциональные преобразования, включающие изменения отношений собственности (создание частного сектора), формирование рыночной инфраструктуры (коммерческих банков, товарных и фондовых бирж, инвестиционных фондов и т.д.), создание новой системы государственного регулирования экономики, принятие адекватного рыночным условиям хозяйственного законодательства.

ОБЩИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ

Несмотря на различия типов переходных периодов можно выделить их наиболее общие закономерности, которые присущи любому переходному периоду в экономическом развитии. Общими закономерностями переходного периода можно считать: - сочетание старых и новых элементов и форм хозяйствования; - нарастание предпосылок и элементов новой системы, усиленной вариативности элементов нового; - инерционность старых форм и экономических отношений; - нарастание противоречивости старых и новых экономических отношений; - усиление социального неравновесия и напряженности. Приватизация - процесс разгосударствления собственности на средства производства, имущество, жилье, землю, природные ресурсы. Приватизация осуществляется посредством продажи государственной и муниципальной собственности в руки коллективов и частных лиц с образованием на их основе корпоративной, акционерной и частной собственности. Достоинствами приватизации являются: - сокращение издержек и улучшение качества продукции; - общее возрастание конкуренции; - исключение переплат отдельным категориям рабочих и служащих.

66)

Особенности и направления структурной перестройки в России

В России структурная перестройка экономики осуществляется в условиях перехода от административно-командной хозяйственной системы к рыночной экономике. Сам переход означает коренную трансформацию хозяйственной системы, которая характеризуется глубокими преобразованиями системы социально-экономических отношений, изменением форм и методов хозяйствования, отношений собственности, включая формирование частного сектора и приватизацию преобладающей или значительной части государственного сектора экономики. Необходимость структурной перестройки объясняется сменой приоритетов в формировании народнохозяйственной структуры. Прежняя структура народнохозяйственного комплекса оказалась нежизнеспособной и экономически неэффективной в условиях либерализации экономики, развития рыночных методов хозяйствования. Существовавшая структура характеризовалась крайне высокой степенью огосударствления всех экономических процессов, сверхмонополизацией производства, искаженной структурой народнохозяйственного комплекса со значительным развитием добывающих отраслей, гипертрофированным военно-промышленным комплексом при значительном отставании отраслей, работающих на потребительский рынок.

Специфика структурной перестройки в России заключается в том, что она осуществляется в условиях трансформационного спада, сопровождающего всякий переход от одной экономической системы к другой, который в условиях нашей страны наложился на структурный кризис, начавшийся еще в 80-х гг. Основными направлениями структурной перестройки являются свертывание и перепрофилирование объективно ненужных и недееспособных предприятий, замедление падения и стабилизация выпуска продукции, пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках; создание условий для оживления и развития перспективных видов деятельности, формирующих реальный экономический потенциал страны.

Структурная перестройка российской экономики

Преобразование административно-командной хозяйственной системы в рыночную экономику сопровождается сменой приоритетов в формировании структуры народного хозяйства. Всесторонняя структурная перестройка экономики России -отраслевая, региональная, управленческая, технологическая, организационная, социальная - является необходимым условием преодоления кризиса и выхода на траекторию роста.

Эффективной признается такая структура экономики, которая способна обеспечить устойчивый и эффективный экономический рост, выход национальной экономики на передовые рубежи научно-технического прогресса и на этой основе обеспечить высокий уровень жизни населения.

Основными направлениями структурной перестройки экономики являются:

развитие отраслей, продукция которых пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках;

создание условий для развития перспективных наукоемких производств;

свертывание и перепрофилирование объективно ненужных и недееспособных предприятий.

Решение проблем структурной перестройки облегчается наличием в стране уникальных природных ресурсов, высокого научно-технического и кадрового потенциала.

Однако пока позитивных изменений в структуре экономики не происходит, наоборот, наблюдаются негативные тенденции, прежде всего в промышленности. От развития промышленности в первую очередь зависят состояние производственного и научно-технического потенциала, эффективность использования природных, материальных и трудовых ресурсов.

Негативные тенденции выражаются в росте доли добывающих и падении доли обрабатывающих отраслей. Это противоречит общемировой тенденции опережающего роста обрабатывающей промышленности. Более того, развитие отраслей топливно-энергетического комплекса и металлургических отраслей во многом ориентировано на внешний рынок вне пределов национальной экономики.

Усилия должны быть сконцентрированы в тех отраслях обрабатывающей промышленности, которые имеют конкурентные преимущества, позволяющие создавать экономические структуры, способные завоевывать мировые рынки. В первую очередь это касается авиационной и аэрокосмической промышленности, ядерной энергетики, ряда отраслей приборостроения, сферы высоких технологий.