- •Оглавление

- •Глава 5. Собственный материал и исследования 128

- •Глава 6. Клиническая картина видов хронической артериальной ишемии конечностей 142

- •Глава 7. Лечение хроническИх артериальных ишемий конечностей 159

- •Глава 1.Используемые сокращения

- •Хаик– хроническая артериальная ишемия конечностей

- •Введение

- •Глава 2. Современные представления о хронических артериальных ишемиях конечностей (обзор литературы)

- •2.1.Хронические артериальные ишемии конечностей: вертеброгенные, ангиоспастические и при облитерирующих заболеваниях артерий

- •2.2.Классификации артериальных ишемий конечностей

- •2.2.1.При функциональных заболеваниях артерий

- •2.2.2.При органических заболеваниях артерий

- •2.3.Лечение хронических артериальных ишемий конечностей

- •Консервативное лечение хронической артериальной ишемии конечностей Медикаментозное лечение

- •Физиотерапевтические методы лечения

- •Оксигенобаротерапия

- •Нетрадиционные методы лечения

- •Оперативное лечение хронической артериальной ишемии конечностей

- •Обсуждение оперативных методов лечения

- •Глава 3. Собственная классификация хронических артериальных ишемий конечностей

- •Классификация хронических артериальных ишемий конечностей

- •Глава 4. Диагностика артериальных ишемий конечностей

- •4.1.Методы клинической диагностики

- •4.2. Методы функциональной диагностики

- •4.2.1.Реовазография

- •4.2.2.Термография

- •4.2.3.Рентгенография

- •4.2.4.Рентгеноконтрастная артериография

- •4.2.5.Внутриартериальная радиоизотопная ангиосцинтиграфия

- •Техника исследования

- •Меры предосторожности

- •Оценка сцинтиллятионной картины сегментов конечности в разных проекциях

- •4.2.6.Ультразвуковая допплерография

- •Качественный анализ допплеровских кривых усредненной по объему скорости кровотока

- •4.2.7.Лазерная флоуметрия (допплерография)

- •4.2.8.Транскутанное определение напряжения кислорода

- •Глава 5. Собственный материал и исследования

- •5.1.Количество больных и их распределение по группам

- •5.2.Виды и количество диагностических исследований

- •Глава 6. Клиническая картина видов хронической артериальной ишемии конечностей

- •6.1.Клиника ангиоспастической хронической артериальной ишемии конечностей

- •6.2.Клиническая картина хронической артериальной ишемии конечностей при облитерирующих заболеваниях

- •6.3.Дифференциальная диагностика форм хронической артериальной ишемии конечностей

- •Глава 7. Лечение хроническИх артериальных ишемий конечностей

- •7.1.Общие принципы и тактика лечения

- •7.2.Биохирургические методы лечения

- •7.2.1.Биохирургическая сегментарная реваскуляризация конечностей

- •7.2.2.Подвздошная биохирургическая реваскуляризация

- •Техника подвздошной биохирургической реваскуляризации

- •7.2.3.Тазовая биохирургическая реваскуляризация

- •Техника тазовой биохирургической реваскуляризации

- •7.2.4.Направленная биохирургическая реваскуляризация

- •7.3.Мануальные методы лечения

- •7.4.Лазерные методы лечения

- •Техника выполнения лазерных процедур Реваскуляризация паравертебральных симпатических ганглиев

- •Лазеропунктурная реваскуляризация конечностей

- •Сканирующее облучение

- •Облучение крови

- •7.5.Хирургические методы лечения

- •7.5.1.Восстановительные операции на магистральных артериях

- •7.5.2.Операции Илизарова-Зусмановича

- •7.5.3.Ампутации

- •7.6.Исходы лечения больных с хаик

- •Заключение

- •Практические рекомендации

- •Список литературы

7.2.2.Подвздошная биохирургическая реваскуляризация

Ни у кого из ангиохирургов не вызывает сомнения факт, что при синдроме Лериша, сопровождающемся критической артериальной ишемией нижних конечностей, спасение их от ампутации возможно с помощью операции аорто-бедренного бифуркационного шунтирования (Де Бекки М.Е. с соавт., 1960). Однако известно, насколько тяжелы эти операции, как опасны для жизни больного и нередко заканчиваются ампутацией конечности (Лыткин М.И., Лебедев Л.В., Перегудов И.Г., 1975, Ашуров, 1983, Котляров А.В., 1986).

Окклюзия подвздошной артерии с критической ишемией нижней конечности до сих пор устраняется, как правило, оперативным путем, который нередко дает неудовлетворительные исходы из-за несоответствия резко возросшего объема притекающей крови пропускной способности дегенеративного дистального микроциркуляторного русла.

Поиски альтернативных методов лечения столь тяжёлой сосудистой патологии привели к разработке автором метода подвздошной биохирургической реваскуляризации (заявка на патент, рег. № 94027267/14).

Постепенное усиление кровотока по артериальным анастомозам и коллатералям с увеличением его объема, одновременное включение в кровоток всего сохранившегося дистального микроциркуляторного русла со стимуляцией его развития и регенерации обеспечиваются подвздошной биохирургической реваскуляризацией.

Техника подвздошной биохирургической реваскуляризации

Положение больного на боку. Обрабатывается операционное поле области передней верхней ости подвздошной кости. Производится инфильтрационная анестезия 0,25% раствором новокаина кожи, подкожной клетчатки и надкостницы этой ости.

Более длинной иглой делается прокол до надкостницы ости, и далее проводится игла с подачей впереди 0,25% раствора новокаина параллельно верхнему краю и внутренней поверхности крыла подвздошной кости на 5-10 см. Обычно больной ощущает в это время "удар током" - это результат раздражения иглой n.n.iliohipogastricus, ilioinguinalis. Это же означает, что игла находится в нужном межфасциальном пространстве - в подвздошной межфасциальной клетчаточной щели (Лебедев А.М., 1959), в которой проходят нервы поясничного сплетения. Через иглу в эту щель медленно вводится вся гепарин-гемоновокаиновая смесь. В зависимости от размеров тела больного количество этой смеси варьирует от 240 до 320 мл. При введении смеси больной не должен испытывать никаких неприятных ощущений, о чём нужно постоянно расспрашивать больного. Если они возникают, то инфузию смеси нужно немедленно прекратить, а затем в течение суток активно наблюдать больного.

Когда инфузия проходит нормально, то после её окончания и наложения асептической повязки больного нужно оставить на столе в том же положении в течение получаса. Затем больного снимают со стола, транспортируют до постели на том же боку, и ещё 12 часов он лежит на этом боку в постели. Затем разрешается, соблюдая в течение суток постельный режим, поворачиваться. Через двое суток после реваскуляризации больной может ходить.

Введённая смесь по межфасциальной щели и по ходу нервных стволов под силой тяжести доходит до тел 1-5 поясничных позвонков (Тонков В.Н., 1953; Бабич А.Н., 1962), до аорты, подвздошных сосудов и паравертебрального симпатического ствола. При этом она омывает сегментарные нервы и соответствующие паравертебральные симпатические узлы, а также находящиеся в этом межфасциальном пространстве артериальные анастомозы. Достигается улучшение микроциркуляторного кровоснабжения симпатических ганглиев, нервных стволов и магистральных сосудов, включаются в кровоток все коллатеральные сосуды и артериальные анастомозы, начинается процесс неоангиогенеза. Проходит ишемия нервных стволов, восстанавливается проводимость симпатических волокон в них, улучшается кровоснабжение стенок магистральных артерий, способствуя восстановлению ишемических деструкций, под влиянием паравертебральных симпатических ганглиев раскрывается сохранившееся микроциркуляторное русло в конечности, стимулируется его развитие.

Клинический эффект наступает через час, постепенно усиливается в течение недели, достигая своего максимума, затем интенсивность нарастания положительного клинического эффекта ослабевает и прекращается к 12-14 дню.

Повторная реваскуляризация через две недели закрепляет первый положительный результат и поднимает его ещё на одну ступень, дополнительно стимулирует развитие артериальных анастомозов и коллатеральный кровоток, усиливает микроциркуляторное кровоснабжение нервных стволов, магистральных артерий, сегментов конечности благодаря неоангиогенезу. Критическая ишемия конечности проходит, начинаются регенеративно-восстановительные процессы в местах деструктивных ишемических изменений: заживают язвы, демаркируются и отторгаются некрозы, зарастают дефекты после них.

Подвздошная биохирургическая реваскуляризация выполнена 54 больным. Распределение их по полу и возрасту показано в таблице 10.

Распределение больных с выполненной подвздошной биохирургической реваскуляризацией по полу и возрасту

Возраст Пол |

До 20 лет |

20-40 лет |

40 - 60 лет |

60 - 80 лет |

Более 80 лет |

Всего |

Мужчины |

|

2 |

18 |

30 |

1 |

51 |

Женщины |

|

|

2 |

1 |

|

3 |

Итого: |

|

2 |

20 |

31 |

1 |

54 |

Все больные имели артериальную ишемию нижней конечности по Фонтену-Леришу: 3 ст. - 31 человек, 4 ст. - 23 человека. У последних: гангрена 1 пальца правой стопы - у трех больных, язва 1 пальца правой стопы - у одного, язвы стопы - у одиннадцати, 2 язвы правой стопы - у одного, 2 язвы правой голени в средней трети - у одного, некротическая язва правой голени верхней трети – у одного, деформирующий коксартроз - у тринадцати.

Все больные имели облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей. Этим больным выполнено 56 подвздошных биохирургических реваскуляризаций. Их число у больных мужского и женского пола в зависимости от характера заболевания представлено в таблице 11.

Распределение больных с выполненной подвздошной биохирургической реваскуляризацией по этиологическому заболеванию и полу

Заболевание |

Мужчины |

Женщины |

Всего |

Облитерирующий атеросклероз |

37 |

2 |

39 |

Облитерирующий эндартериит |

8 |

|

8 |

Диабетическая ангиопатия |

6 |

3 |

9 |

Итого: |

51 |

3 |

56 |

Срок наблюдения первого больного 9 лет. Достигнутая компенсация артериального кровотока не вызывает необходимости в применении других, в том числе оперативных, методов лечения. Обычно проводили одну подвздошную реваскуляризацию, некоторым больным - дважды. Осложнений не наблюдалось. Срок наблюдения от 3 до 9 лет. Рецидивов не выявлено.

У всех больных получен положительный лечебный эффект. Ишемические боли в покое проходили в первые сутки. В течение нескольких дней (обычно до двух недель) наблюдается нарастающее улучшение артериального кровоснабжения ишемизированной конечности, определяемое клинически и объективными методами исследования.

Всё вышеизложенное позволяет заключить, что описанными методиками можно достичь вполне компенсированного артериального кровоснабжения нижних конечностей при критической ишемии в них 3-4 ст. по Фонтену-Леришу, вызванной облитерирующим заболеванием артерий, аорты, окклюзией подвздошных артерий, при синдроме Лериша.

Привожу клинический пример.

Больной А.В.В., и.б. № 15624, 1945 года рождения, поступил в клинику 29.10.99 с жалобами на постоянную ломящую боль в левой голени и стопе, наличие двух язв на левой стопе, резкое усиление болей в левой конечности при ходьбе. Месяц назад был ушиб левой стопы. Через 2 дня в стопе возникли сильная боль и значительный отёк. Обратился к врачу, госпитализирован. В больнице был поставлен диагноз флегмона и произведёно два разреза. Возникли две некротические незаживающие язвы. Неоднократная некрэктомия. Грануляции вялые. Тенденции к заживлению нет. Выписан. Амбулаторное лечение неэффективно. Госпитализирован в клинику. Обследован: термография, допплерография, дуплексное сканирование магистральных артерий (рис.47а). Выявлена окклюзия левой общей подвздошной артерии в начальном отделе, артериальная ишемия левой нижней конечности 4 ст. по Фонтену-Леришу. Операция 04.11.99 - подвздошная биохирургическая реваскуляризация слева. Боли в левой нижней конечности прошли. Язвы зажили эпи-

телизацией с периферии. Функция левой нижней конечности восстановилась полностью. При контрольном обследовании: допплерографически - восстановление кровотока по левой общей бедренной артерии, термографически - нормализация термокарты левой нижней конечности, при дуплексном сканировании - восстановление кровотока по левой подвздошной артерии (рис.47б). Возник синдром обкрадывания правой нижней конечности. Выписан 05.12.99.

По нашему мнению подвздошная биохирургическая реваскуляризация заслуживает пристального внимания для применения при синдроме Лериша и окклюзии брюшной аорты. Она лишена опасных осложнений, доступна для проведения в любом хирургическом стационаре и даже в амбулаторных условиях при соответствующем опыте хирурга, не требует больших материальных затрат. Лечение каждого больного с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями с окклюзией подвздошной артерии, при синдроме Лериша желательно и прагматично начинать биохирургической реваскуляризацией.

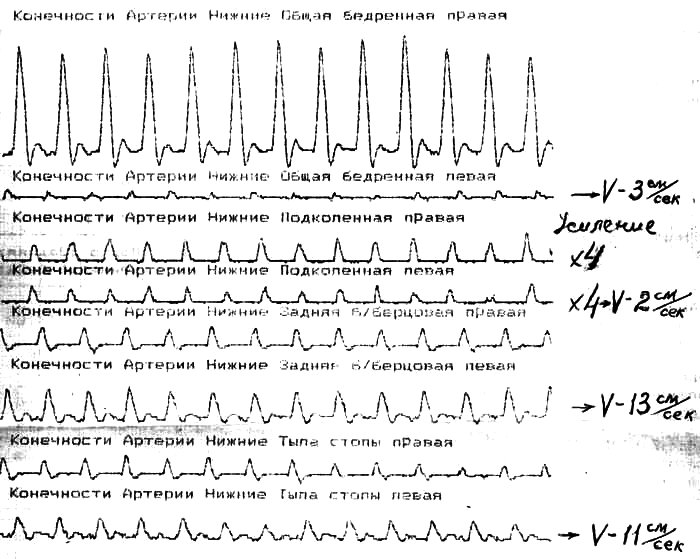

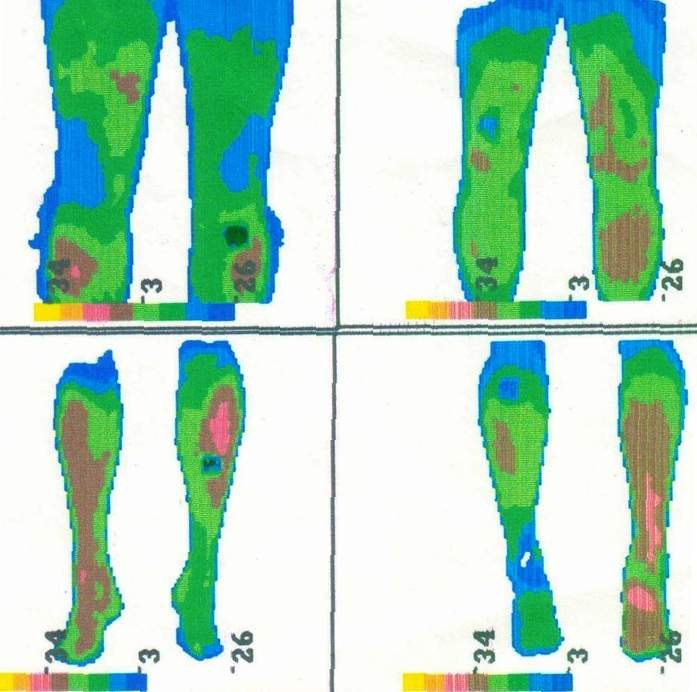

1)

2) 3)

Р

исунок

47-1. Больной А.В.В., 54 лет.

Диагноз:

Облитерирующий атеросклероз артерий

нижних конечностей, окклюзия левой

подвздошной артерии, хроническая

артериальная ишемия нижних конечностей

4 ст. а) При поступлении: 1) Внешний вид

левой стопы с язвами; 2) Термограммы

нижних конечностей. Температура голени

и стопы 27-29°С; 3) Допплерограммы

магистральных артерий нижних конечностей.

исунок

47-1. Больной А.В.В., 54 лет.

Диагноз:

Облитерирующий атеросклероз артерий

нижних конечностей, окклюзия левой

подвздошной артерии, хроническая

артериальная ишемия нижних конечностей

4 ст. а) При поступлении: 1) Внешний вид

левой стопы с язвами; 2) Термограммы

нижних конечностей. Температура голени

и стопы 27-29°С; 3) Допплерограммы

магистральных артерий нижних конечностей.

1)

Р

исунок

48-2 . Больной А.В.В., 54 лет. б) После

лечения:

1) Внешний вид левой стопы с

зажившими язвами;

2) Термограммы

нижних конечностей.

Температура

левой голени и стопы повысилась до 33°С

(∆Т4°С);

3) Допплерограммы магистральных

артерий нижних конечностей. Скорость

кровотока возросла в левой общей

бедренной артерии в 7 раз,

в левой

подколенной артерии - в 2 раза.

исунок

48-2 . Больной А.В.В., 54 лет. б) После

лечения:

1) Внешний вид левой стопы с

зажившими язвами;

2) Термограммы

нижних конечностей.

Температура

левой голени и стопы повысилась до 33°С

(∆Т4°С);

3) Допплерограммы магистральных

артерий нижних конечностей. Скорость

кровотока возросла в левой общей

бедренной артерии в 7 раз,

в левой

подколенной артерии - в 2 раза.