- •Оглавление

- •Глава 5. Собственный материал и исследования 128

- •Глава 6. Клиническая картина видов хронической артериальной ишемии конечностей 142

- •Глава 7. Лечение хроническИх артериальных ишемий конечностей 159

- •Глава 1.Используемые сокращения

- •Хаик– хроническая артериальная ишемия конечностей

- •Введение

- •Глава 2. Современные представления о хронических артериальных ишемиях конечностей (обзор литературы)

- •2.1.Хронические артериальные ишемии конечностей: вертеброгенные, ангиоспастические и при облитерирующих заболеваниях артерий

- •2.2.Классификации артериальных ишемий конечностей

- •2.2.1.При функциональных заболеваниях артерий

- •2.2.2.При органических заболеваниях артерий

- •2.3.Лечение хронических артериальных ишемий конечностей

- •Консервативное лечение хронической артериальной ишемии конечностей Медикаментозное лечение

- •Физиотерапевтические методы лечения

- •Оксигенобаротерапия

- •Нетрадиционные методы лечения

- •Оперативное лечение хронической артериальной ишемии конечностей

- •Обсуждение оперативных методов лечения

- •Глава 3. Собственная классификация хронических артериальных ишемий конечностей

- •Классификация хронических артериальных ишемий конечностей

- •Глава 4. Диагностика артериальных ишемий конечностей

- •4.1.Методы клинической диагностики

- •4.2. Методы функциональной диагностики

- •4.2.1.Реовазография

- •4.2.2.Термография

- •4.2.3.Рентгенография

- •4.2.4.Рентгеноконтрастная артериография

- •4.2.5.Внутриартериальная радиоизотопная ангиосцинтиграфия

- •Техника исследования

- •Меры предосторожности

- •Оценка сцинтиллятионной картины сегментов конечности в разных проекциях

- •4.2.6.Ультразвуковая допплерография

- •Качественный анализ допплеровских кривых усредненной по объему скорости кровотока

- •4.2.7.Лазерная флоуметрия (допплерография)

- •4.2.8.Транскутанное определение напряжения кислорода

- •Глава 5. Собственный материал и исследования

- •5.1.Количество больных и их распределение по группам

- •5.2.Виды и количество диагностических исследований

- •Глава 6. Клиническая картина видов хронической артериальной ишемии конечностей

- •6.1.Клиника ангиоспастической хронической артериальной ишемии конечностей

- •6.2.Клиническая картина хронической артериальной ишемии конечностей при облитерирующих заболеваниях

- •6.3.Дифференциальная диагностика форм хронической артериальной ишемии конечностей

- •Глава 7. Лечение хроническИх артериальных ишемий конечностей

- •7.1.Общие принципы и тактика лечения

- •7.2.Биохирургические методы лечения

- •7.2.1.Биохирургическая сегментарная реваскуляризация конечностей

- •7.2.2.Подвздошная биохирургическая реваскуляризация

- •Техника подвздошной биохирургической реваскуляризации

- •7.2.3.Тазовая биохирургическая реваскуляризация

- •Техника тазовой биохирургической реваскуляризации

- •7.2.4.Направленная биохирургическая реваскуляризация

- •7.3.Мануальные методы лечения

- •7.4.Лазерные методы лечения

- •Техника выполнения лазерных процедур Реваскуляризация паравертебральных симпатических ганглиев

- •Лазеропунктурная реваскуляризация конечностей

- •Сканирующее облучение

- •Облучение крови

- •7.5.Хирургические методы лечения

- •7.5.1.Восстановительные операции на магистральных артериях

- •7.5.2.Операции Илизарова-Зусмановича

- •7.5.3.Ампутации

- •7.6.Исходы лечения больных с хаик

- •Заключение

- •Практические рекомендации

- •Список литературы

4.2.6.Ультразвуковая допплерография

Метод создан благодаря открытию К.А.Допплера. Кристиан Андреас Допплер родился 29.11.1803 в Зальцбурге, закончил Политехнический институт в Вене по физике и математике, где через два года стал ассистентом кафедры высшей математики. Наиболее плодотворно работал в Техническом институте в Праге с 1835 г. по 1847 г., где с 1841 г. был профессором математики и практической геометрии. Физический эффект, впоследствии названный его именем, был оглашен им в докладе на заседании научного королевского общества 25 мая 1842 г. В 1847 г. был избран почетным доктором Пражского университета, в 1848 г. - членом Академии Наук в Вене, а с 1950 г. - директор института физики в Вене. Умер в 1853 г. от легочного туберкулеза в Венеции.

Возможность использования эффекта Допплера в медицине была обнаружена в 1956 году (Satomura S.A., 1956). Эффект проявляется в том, что волновой поток, направленный на движущееся тело, отражается от него. Если это тело движется навстречу волновому излучению, то отраженные волны имеют увеличенную частоту излучения, если - от источника излучения, то частота отраженных волн уменьшается.

В медицине стали использовать ультразвуковой луч, направленный на кровеносный сосуд с потоком крови, где происходит отражение луча от форменных элементов крови. Изменения частоты отраженного ультразвукового луча пропорциональны скорости потока крови. На этом основано устройство ультразвуковых приборов для измерения скорости движения крови. Они бывают с непрерывным и импульсным излучением.

Приборы с непрерывным излучением применяются для определения направления кровотока с записью кривой, отражающей усредненную по объему скорость кровотока и отображающей изменения этой скорости. Первые из них созданы в 1966 году.

Приборы с импульсным излучением позволяют локализовать глубину исследования и спектр скоростей в кровеносном сосуде с частотным и временным их распределением. Такие приборы создаются с 1967 года.

В наших исследованиях применялся прибор "Angiodop-2" с непрерывным излучением и записью усредненной скорости кровотока в исследуемом кровеносном сосуде. Такой прибор позволяет при малой мощности излучения производить качественную оценку получаемой допплерограммы, определять величину скорости и направление кровотока в очень широком диапазоне.

Однако прибор не позволяет определить глубину залегания сосуда, его диаметр и разделить сигналы от разных сосудов в полосе ультразвукового луча. Для него кость является экраном, поэтому невозможно сделать транскраниальную допплерографию мозговых сосудов.

Методика выполнения допплерографии заключается в следующем. Применяется два приемоизлучающих датчика: с частотой излучения 4 МГц и 8 МГц. Для подключичной, плечевой, общей бедренной и подколенной артерий используется датчик с частотой излучения 4 МГц, для лучевой, локтевой, артерий голени, кисти и стопы - 8 МГц, так как первый имеет глубину проникновения ультразвукового сигнала до 5 см, а второй - до 1 см. Датчик располагается под углом 60 градусов к оси исследуемой артерии против направления кровотока. Находят середину исследуемой артерии. Максимальная высота звукового тона и максимальная высота анакроты соответствует середине артерии с максимальной скоростью кровотока (рис.18).

Когда возникает необходимость определить анатомотопографическое расположение артерии, то она лоцируется по максимальному звуку на протяжении с обозначением на коже ее проекции.

Если выявляется антеградный кровоток в исследуемой артерии, то анакрота записывается ниже изолинии с вершиной, направленной вниз. Запись проводится до середины экрана, а затем меняется полярность. Анакрота становится положительной, пригодной для обсчёта (рис.19).

Для исследования артерий верхнего плечевого пояса и верхней конечности больного усаживают на стул, желательно со спинкой, просят расслабиться, голову держать прямо, без напряжения, свободно, никуда не поворачивая во время исследования. При этом руки лежат свободно на коленях. Сначала больной сидит в таком положении 5 минут, затем производится запись.

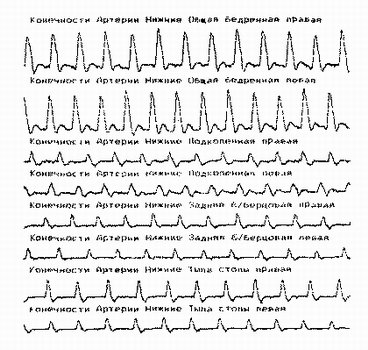

Б

ольная

К.П.Ф., 33 лет.

Допплерограмма артерий

нижних конечностей.

Имеется статический

перемежающийся спазм

задних

большеберцовых артерий

ольная

К.П.Ф., 33 лет.

Допплерограмма артерий

нижних конечностей.

Имеется статический

перемежающийся спазм

задних

большеберцовых артерийБ

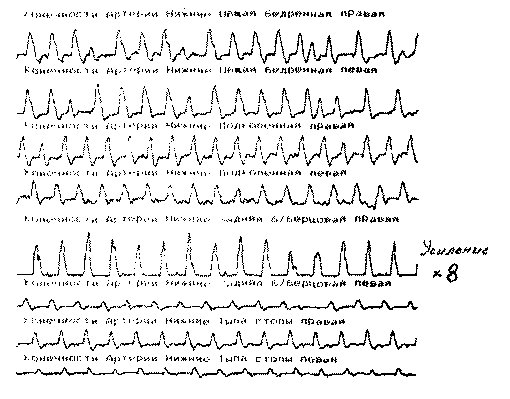

ольной

К.А.И., 60 лет.

Допплерограмма артерий

нижних конечностей.

Диагноз:

Хроническая артериальная ишемия нижних

конечностей, смешанная форма. Статический

перемежающийся спазм артерий левой

голени, окклюзия задней большеберцовой

артерии правой голени

в дистальной

трети и передней берцовой артерии в

верхней трети, обратный кровоток в

передней берцовой артерии справа.

Язва

правой голени в средней трети

ольной

К.А.И., 60 лет.

Допплерограмма артерий

нижних конечностей.

Диагноз:

Хроническая артериальная ишемия нижних

конечностей, смешанная форма. Статический

перемежающийся спазм артерий левой

голени, окклюзия задней большеберцовой

артерии правой голени

в дистальной

трети и передней берцовой артерии в

верхней трети, обратный кровоток в

передней берцовой артерии справа.

Язва

правой голени в средней трети

Исследование артерий таза и нижних конечностей проводят в положении больного лежа на спине. До начала исследования больной должен полежать спокойно, без напряжения и не шевелясь 5 минут.

Пятиминутный отдых до начала записи допплерограммы необходим потому, что у многих больных вследствие движений в ПДС больного позвоночника возникает динамический спазм в сегментах артерий конечности подолжительностью до 5 минут, что установлено опытным путем (рис.20).

При оценке допплерограмм скорости кровотока в артерии проводят качественный и количественный анализ. Расчет кривых производят и для полуколичественного анализа. Результирующее заключение делают на основе главных показателей, которыми являются данные качественного и количественного анализа (рис.21).

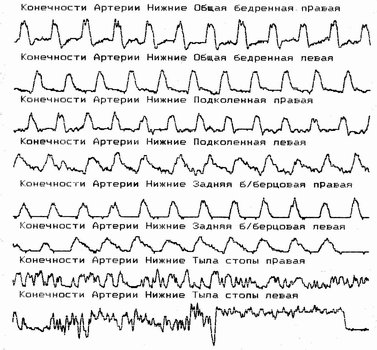

Б

ольная

А.К.Т., 77 лет.

Допплерограмма артерий

нижних конечностей.

Диагноз:

Остеохондроз поясничного отдела

позвоночника,

вертеброгенный

статический ангиоспазм большеберцовых

артерий

и передней берцовой артерии

слева

ольная

А.К.Т., 77 лет.

Допплерограмма артерий

нижних конечностей.

Диагноз:

Остеохондроз поясничного отдела

позвоночника,

вертеброгенный

статический ангиоспазм большеберцовых

артерий

и передней берцовой артерии

слева

а )

)

б)

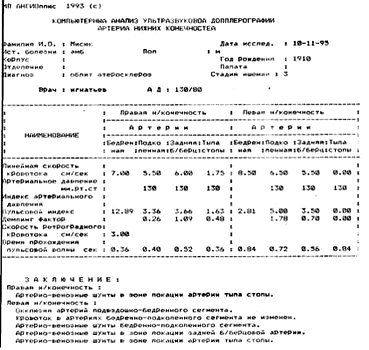

Б

ольной

М.А.М., 85 лет.

Допплерограмма артерий

нижних конечностей.

Диагноз:

Облитерирующий атеросклероз артерий

нижних конечностей.

Хроническая

артериальная ишемия 4 ст.

Качественный

(а) и количественный (б) анализ

допплерограммы

ольной

М.А.М., 85 лет.

Допплерограмма артерий

нижних конечностей.

Диагноз:

Облитерирующий атеросклероз артерий

нижних конечностей.

Хроническая

артериальная ишемия 4 ст.

Качественный

(а) и количественный (б) анализ

допплерограммы