- •Оглавление

- •Глава 5. Собственный материал и исследования 128

- •Глава 6. Клиническая картина видов хронической артериальной ишемии конечностей 142

- •Глава 7. Лечение хроническИх артериальных ишемий конечностей 159

- •Глава 1.Используемые сокращения

- •Хаик– хроническая артериальная ишемия конечностей

- •Введение

- •Глава 2. Современные представления о хронических артериальных ишемиях конечностей (обзор литературы)

- •2.1.Хронические артериальные ишемии конечностей: вертеброгенные, ангиоспастические и при облитерирующих заболеваниях артерий

- •2.2.Классификации артериальных ишемий конечностей

- •2.2.1.При функциональных заболеваниях артерий

- •2.2.2.При органических заболеваниях артерий

- •2.3.Лечение хронических артериальных ишемий конечностей

- •Консервативное лечение хронической артериальной ишемии конечностей Медикаментозное лечение

- •Физиотерапевтические методы лечения

- •Оксигенобаротерапия

- •Нетрадиционные методы лечения

- •Оперативное лечение хронической артериальной ишемии конечностей

- •Обсуждение оперативных методов лечения

- •Глава 3. Собственная классификация хронических артериальных ишемий конечностей

- •Классификация хронических артериальных ишемий конечностей

- •Глава 4. Диагностика артериальных ишемий конечностей

- •4.1.Методы клинической диагностики

- •4.2. Методы функциональной диагностики

- •4.2.1.Реовазография

- •4.2.2.Термография

- •4.2.3.Рентгенография

- •4.2.4.Рентгеноконтрастная артериография

- •4.2.5.Внутриартериальная радиоизотопная ангиосцинтиграфия

- •Техника исследования

- •Меры предосторожности

- •Оценка сцинтиллятионной картины сегментов конечности в разных проекциях

- •4.2.6.Ультразвуковая допплерография

- •Качественный анализ допплеровских кривых усредненной по объему скорости кровотока

- •4.2.7.Лазерная флоуметрия (допплерография)

- •4.2.8.Транскутанное определение напряжения кислорода

- •Глава 5. Собственный материал и исследования

- •5.1.Количество больных и их распределение по группам

- •5.2.Виды и количество диагностических исследований

- •Глава 6. Клиническая картина видов хронической артериальной ишемии конечностей

- •6.1.Клиника ангиоспастической хронической артериальной ишемии конечностей

- •6.2.Клиническая картина хронической артериальной ишемии конечностей при облитерирующих заболеваниях

- •6.3.Дифференциальная диагностика форм хронической артериальной ишемии конечностей

- •Глава 7. Лечение хроническИх артериальных ишемий конечностей

- •7.1.Общие принципы и тактика лечения

- •7.2.Биохирургические методы лечения

- •7.2.1.Биохирургическая сегментарная реваскуляризация конечностей

- •7.2.2.Подвздошная биохирургическая реваскуляризация

- •Техника подвздошной биохирургической реваскуляризации

- •7.2.3.Тазовая биохирургическая реваскуляризация

- •Техника тазовой биохирургической реваскуляризации

- •7.2.4.Направленная биохирургическая реваскуляризация

- •7.3.Мануальные методы лечения

- •7.4.Лазерные методы лечения

- •Техника выполнения лазерных процедур Реваскуляризация паравертебральных симпатических ганглиев

- •Лазеропунктурная реваскуляризация конечностей

- •Сканирующее облучение

- •Облучение крови

- •7.5.Хирургические методы лечения

- •7.5.1.Восстановительные операции на магистральных артериях

- •7.5.2.Операции Илизарова-Зусмановича

- •7.5.3.Ампутации

- •7.6.Исходы лечения больных с хаик

- •Заключение

- •Практические рекомендации

- •Список литературы

4.2. Методы функциональной диагностики

4.2.1.Реовазография

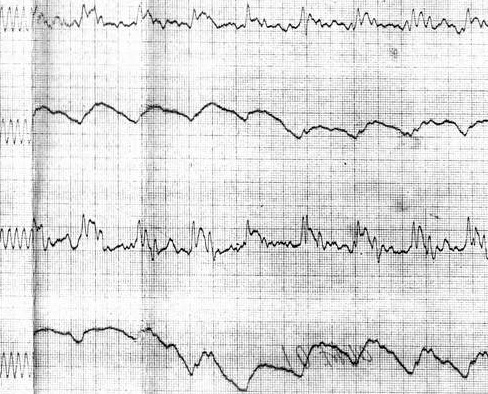

Реография - это метод записи изменяющейся величины электрического сопротивления живых тканей при пропускании через них слабых высокочастотных токов. Частота тока может быть использована в пределах от 30 до 300 кГц, а величина тока - от 10 до 40 мА. Такая величина тока не вызывает изменений физиологического состояния живых тканей. Колебания электрического сопротивления обусловлены колебаниями движения крови, объёмного кровонаполнения сосудов кровью и скоростью движения крови. Эти колебания регистрируются как реографические волны, которые имеют определённые параметры: амплитуду, период, форму. Метод даёт косвенную информацию о величине кровоснабжения тканей между электродами. Величина амплитуды и форма кривой позволяют судить о тонусе артериальных сосудов в области исследования (рис.10). Мы пользовались этим методом в первые годы изучения хронической артериальной ишемии конечностей. С появлением новых методов исследования кровообращения реография стала отходить на задний план и в последние годы практически не применяется.

Б

ольной

М.В.Ф., 60 лет.

Реовазограмма продольная

правого бедра и голени.

Диагноз:

Облитерирующий атеросклероз артерий

нижних конечностей

ольной

М.В.Ф., 60 лет.

Реовазограмма продольная

правого бедра и голени.

Диагноз:

Облитерирующий атеросклероз артерий

нижних конечностей

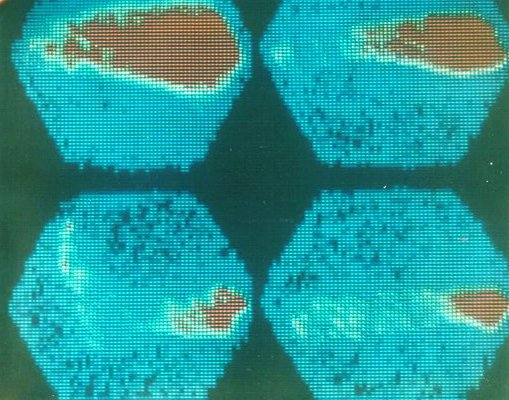

4.2.2.Термография

Зависимость температуры поверхности тела от степени кровоснабжения поверхностных и глубоколежащих тканей позволяет определить при тепловизионных обследованиях уровень и степень нарушения проходимости магистральных артерий, уровень их окклюзии, характер компенсаторного кровоснабжения по коллатералям, судить об эффективности лечения по динамике изменения температуры сегмента конечности, определить показания к поясничной симпатэктомии и оценить полноту десимпатизации, определить рациональный уровень ампутации (Albert S.M., Glickman M., Kallish M., 1964; Ables M., Demard F., Anbanel D., 1974; Попов В.А., 1993, Михайлов М.С., Яковенко Г.В., 1997). Для расшифровки термограммы конечностей в покое и с функциональными пробами разработаны и количественные критерии (Строев Ю.И., Волгин Е.Г., Закалинский И.А., 1986). Термография производилась на тепловизоре "Рубин-2" в режиме изотермической индикации (с помощью приставки "Квантователь") с выведенными в кадр эталонными излучателями с температурой поверхности 26°С и 30°С (рис.11) по разработанной методике (Райгородская Т.Г., Филин В.И., Перцов О.Л., 1982). Расшифровка термограмм осуществлялась с учётом особенностей кровоснабжения

Б

ольной

Ч.О.В., 55 лет.

Термограмма нижних

конечностей.

Вид сзади при наличии

у больного облитерирующего

атеросклероза

артерий нижних

конечностей, периферическая форма

ольной

Ч.О.В., 55 лет.

Термограмма нижних

конечностей.

Вид сзади при наличии

у больного облитерирующего

атеросклероза

артерий нижних

конечностей, периферическая форма

кожи и подкожной клетчатки, мышц конечности (Ables M., Demard F., Anbanel D., 1974). В верхней трети бедра кровоснабжение осуществляется из кожно-подкожных артерий магистрального типа, исходящих из общей бедренной артерии. В средней и дистальной трети бедра, на голени и стопе кожа и подкожная клетчатка кровоснабжаются из артерий перфорантного типа на площади до 10 см2 - на бедре, до 5 см2 - на голени, до 2-3 см2 - на стопе. Установлено, что свечение на термограмме соответствует степени кровотока через бассейны артерий 3-5 порядка и интенсивности обменных процессов в тканях, термоизлучение которых фиксируется на термограмме (Иванов В.В., Багаури Н.М., 1992; Зиновко Г.И., 1998; Park E.S. et al., 1994). В норме на термограммах определяется единая область свечения без разграничения этих бассейнов. Снижение уровня свечения по термограмме в проекции определённого бассейна артерии соответствует стенозу её. Резкое затемнение в проекции бассейна артерии соответствует окклюзии этой артерии. В верхней трети бедра при сохранении проходимости общей бедренной артерии с отходящими артериями кожи и подкожной клетчатки термограмма спереди без отклонений от нормы. При окклюзии общей бедренной артерии до её деления на поверхностную и глубокую, а также при окклюзии подвздошной артерии отмечается гипотермия передней поверхности бедра в верхней трети на 2°С по сравнению со здоровой конечностью. Термограмма в средней и дистальной трети бедра спереди отражает проходимость глубокой бедренной артерии, её 5 основных ветвей (Игнатьев Е.И. с соавт., 1994). Степень кровотока через бассейн каждой этой ветви характеризуется также температурой подлежащих мышц. При стенозировании какой-либо из этих артерий на общем фоне "свечения" бедра, отражающего проходимость глубокой артерии, образуется зона гипотермии в области передней поверхности бедра, на которую проецируется бассейн поражённой артерии. Особенности термокарты области коленного сустава зависят от степени проходимости подвздошной, общей бедренной артерии, а также дистальных продольных ветвей глубокой артерии бедра и проходимости поверхностной бедренной и подколенной артерий до трифуркации. На голени терморельеф определяется проходимостью подколенной артерии или степенью коллатерального кровотока. На передней поверхности голени температурные поля отражают проходимость артерий, относящихся к бассейну передней берцовой артерии. При проходимости передней берцовой артерии на термограмме определяется интенсивное свечение по передней поверхности голени. Окклюзия её веток вызывает дефект свечения. Окклюзия основного её ствола приводит к выраженной гипотермии на голени с переходом на тыл стопы с уровня окклюзии, с которого возникает перепад температур голень - стопа больше 3°С (до 6-8°С). При проходимости задней большеберцовой артерии и малоберцовой артерии по всей проекции голени сзади определяется повышенное свечение в проекции бассейна этих артерий. Терморельеф сзади отражает проходимость артерий и состояние артериального кровоснабжения в области бассейнов задней большеберцовой и малоберцовой артерий. При окклюзии задних берцовых артерий с уровня окклюзии возникает "затенение" в зоне соответствующего бассейна. Если речь идёт об окклюзии задней большеберцовой артерии, то не высвечивается пятка, подошвенная часть стопы и, чаще, последние пальцы (рис.12). Важно отметить, что по клиническим данным и результатам ангиографий бассейны передних и задних берцовых артерий до области голеностопного сустава автономны и не имеют анастомозов (коллатеральных сообщений). На стопе кровоснабжение

Б

ольной

Ч.П.А., 40 лет.

Термограмма нижних

конечностей.

Диагноз: Облитерирующий

эндартериит артерий нижних

конечностей.

Облитерация подвздошных

артерий, окклюзия поверхностных

бедренных артерий, левой подколенной,

субокклюзия берцовых артерий обеих

голеней

ольной

Ч.П.А., 40 лет.

Термограмма нижних

конечностей.

Диагноз: Облитерирующий

эндартериит артерий нижних

конечностей.

Облитерация подвздошных

артерий, окклюзия поверхностных

бедренных артерий, левой подколенной,

субокклюзия берцовых артерий обеих

голеней

а )

)

б )

)

Больной Ф.С.Л., 40 лет. Диагноз: Облитерирующий эндартериит артерий нижних конечностей. Хроническая артериальная ишемия нижних конечностей 3 ст. а) Термограмма нижних конечностей. б) Ангиосцинтиграмма левой нижней конечности (внутриартериально введено 100 МБк Тс99М ТсК-5, ДОКО 5,4 Мэв)

осуществляется тыльной артерией (продолжение передней берцовой), которая образует тыльную артериальную дугу, и подошвенной артерией (продолжение задней большеберцовой артерии), которая образует подошвенную артериальную дугу. Между этими бассейнами у здоровых людей имеются анастомозы, гипотермия стопы может быть следствием не только локальных поражений артерий тыльной или подошвенной артериальных дуг, но и вышележащих магистральных артерий. Тогда снижение температуры на стопе становится более значительным по величине (на 3-8°С). Установлено соответствие терморельефа проходимости магистральных артерий и их мышечных ветвей, что позволяет на этапе оценки проведенного лечения и при составлении прогнозов ограничиться только термографией - простым и неинвазивным методом (рис.13). Изложенные термографические постулаты имеют полную корреляцию с результатами более 300 ангиографий и 100 внутриартериальных радиоизотопных ангиосцинтиграфий, сделанных Е.И.Игнатьевым на кафедре рентгенологии медицинского университета имени И.П. Павлова (Санкт-Петербург).