- •Предисловие

- •Глава 1. Морфофункциональная характеристика зубочелюстной системы ребенка

- •1.1. Морфологическая характеристика основных периодов формирования зубочелюстной системы ребенка

- •1.2. Функциональная характеристика

- •Глава 2. Распространенность зубочелюстных аномалий. Этиология и патогенез

- •2.1. Распространенность

- •2.2. Этиология и патогенез

- •Глава 3. Классификации зубочелюстных аномалий

- •3.1. Классификация Энгля

- •3.2. Клинико-морфологическая классификация Калвелиса

- •3.3. Классификация аномалий зубов и челюстей кафедры ортодонтии и детского протезирования Московского государственного медицинского стоматологического университета

- •3.4. Классификация аномалий окклюзии зубных рядов л. С. Персина

- •3.5. Классификация воз

- •Глава 4. Клиническая диагностика зубочелюстных аномалий (методика субъективного и объективного обследования)

- •Глава 5. Методы биометрической диагностики

- •5.1. Метод Пона - Линдера - Харта

- •5.2. Метод Коркхауза

- •5.3. Метод Снагиной

- •5.4. Метод Долгополовой

- •5.5. Метод Герлаха

- •5.6. Графические методы диагностики

- •Глава 6. Функциональные методы исследования

- •6.1. Изучение движений нижней челюсти (гнатодинамография, кинезиография)

- •6.2. Периотестметрия

- •6.3. Электромиография

- •6.4. Реография

- •6.5. Лазерная допплеровская флоуметрия

- •Глава 7. Рентгенологические методы исследования

- •7.1. Внутриротовая рентгенография

- •7.2. Томография

- •7.3. Ортопантомография

- •7.4. Телерентгенография

- •Глава 8. Структура диагноза в ортодонтии. Принципы составления плана лечения. Показания исправлению аномалии

- •8.1. Структура диагноза в ортодонтии. Составление плана лечения

- •8.2. План лечения

- •8.3. Показания к исправлению аномалий

- •Глава 9. Психологические аспекты ортодонтического лечения

- •Глава 10. Методы лечения детей и подростков с зубочелюстными аномалиями

- •10.1. Аппаратный метод

- •10.2. Ортопедический (протетический метод)

- •10.3. Хирургические методы

- •10.4. Миогимнастика и массаж

- •10.5. Физиотерапевтические методы

- •10.6. Комплексное лечение

- •Глава 11. Методика припасовки съемных ортодонтических аппаратов. Механизм адаптации, правила пользования, рекомендации по уходу

- •Глава 12. Гигиеническое обучение и воспитание пациентов в процессе ортодонтического лечения

- •Глава 13. Основы профилактики зубочелюстных аномалий. Ошибки и осложнения в ортодонтической практике

- •13.1. Особенности профилактики зубочелюстных аномалий

- •13.2. Врачебные ошибки. Осложнения в ортодонтической практике

- •Тесты для проверки уровня усвоения учебного материала

- •Эталоны ответов

- •Литература

Глава 8. Структура диагноза в ортодонтии. Принципы составления плана лечения. Показания исправлению аномалии

8.1. Структура диагноза в ортодонтии. Составление плана лечения

Завершающим этапом диагностики зубочелюстных аномалий является постановка диагноза. Диагноз - это краткое врачебное заключение о сущности заболевания и состояния больного, выраженное в терминах современной медицинской науки (Апанасенко Г. Л., Попова Л. А., 2000).

Различают два вида диагноза: предварительный и окончательный (заключительный). Предварительный диагноз ставится на основе данных, полученных при субъективном и объективном обследовании, т. е. у кресла больного. Окончательный диагнозформу-лируется после проведения дополнительных исследований.

Рассмотрим структуру предварительного диагноза.

В клинике ортодонтии принято формулировать описательный диагноз, состоящий из основного и сопутствующего. В основном диагнозе должны найти отражение следующие моменты:

- основная аномалия (основной считается аномалия прикуса; если у пациента имеется сочетание аномалий прикуса в нескольких плоскостях, основной является аномалия в сагиттальной плоскости - дистальная и мезиальная окклюзии) и патогенетически связанные с ней осложнения;

- аномалии зубных рядов и отдельных зубов;

- аномалии мягких тканей преддверия рта, уздечек губ, языка;

- дефекты коронок зубов и зубных рядов;

- функциональные нарушения;

- эстетические нарушения;

- стоматологические заболевания, не относящиеся к сфере деятельности врача-ортодонта (кариес, гингивит и т. д.).

При формулировке диагноза необходимо применять термины в соответствии с классификацией, принятой в данной клинике или на кафедре.

Сопутствующий диагнозвключает заболевания, по поводу которых пациент должен наблюдаться у врачей других специальностей (например, хронический тонзиллит, аденоиды, сколиоз и др.).

Существуют иные точки зрения относительно трактовки основного и сопутствующего диагноза.

Авторы полагают, что все стоматологические заболевания патогенетически взаимосвязаны, поэтому должны быть отнесены к основному заболеванию. Профиль работы врача-стоматолога определяет лишь их очередность в структуре диагноза.

Например, закончив клиническое обследование ребенка, врач поставил предварительный диагноз: "Дистальная окклюзия, осложненная глубокой резцовой окклюзией, протрузией передних зубов и сужением верхней челюсти. Нарушение носового дыхания. Диффузный катаральный гингивит. Аденоиды?".

Очевидно, что такой диагнозне раскрывает ни этиологии, ни патогенеза аномалии, ни ее клинической формы. Поэтому планировать лечение затруднительно. В связи с этим необходимо определить перечень дополнительных исследований, которые целесообразно применить в данном случае.

Показания к назначению того или иного дополнительного метода диагностики врач определяет, исходя из конкретной клинической ситуации. Применение любого из методов должно быть не самоцелью, а целесообразной необходимостью, продиктованной стремлением врача дать наиболее объективную оценку состояния пациента.

Наряду с использованием дополнительных исследований врач решает вопрос о необходимости консультации больного врачами других специальностей. После проведения дополнительных исследований врач может поставить окончательный диагноз.

Окончательный диагноз по своей структуре не отличается от предварительного и должен состоять из двух частей - основного и сопутствующего диагноза. Вместе с тем он должен включать формулировки, уточняющие этиологию аномалии, ее патогенез(напри-мер, неправильное положение челюсти относительно основания черепа, макроили микрогнатия, нарушение развития альвеолярных отростков и т. д.), клиническую форму аномалии, степень сужения зубных рядов и недостаточности апикального базиса. Таким образом, отличие окончательного диагноза от предварительного заключается в том, что он составляется с соблюдением трех основных принципов: 1) нозологического (указание вида аномалии в соответствии с принятой классификацией); 2) этиологического (указание причины) и 3) патогенетического (указание характера и локализации имеющихся нарушений в развитии).

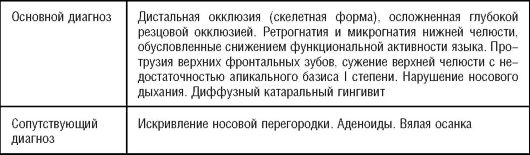

В приведенном клиническом примере по результатам дополнительных исследований (телерентгенографии, биометрии, электро-

миографии мышц языка, консультации ЛОР-специалиста и врача лечебной физкультуры) врач поставил следующий окончательный диагноз:

После того как поставлен окончательный диагноз, можно приступить к составлению плана лечения.