- •Часть II

- •Содержание

- •0. Лазерный нагрев материалов 7

- •1. Лазерное разрушение поглощающих материалов 92

- •0. Современные представления об оптическом пробое прозрачных сред 136

- •Глава 0. Воздействие сверхкоротких лазерных импульсов на материалы 150

- •Введение

- •0. Лазерный нагрев материалов

- •0.1. Общая характеристика нагревания лазерным излучением

- •0.0.0. Тепловые эффекты в конденсированных средах

- •0.0.1. Основные особенности температурной кинетики при лазерном воздействии на металлы

- •0.0.2. Теплопроводностные механизмы отвода тепла. Уравнение теплопроводности, начальное и граничные условия

- •0.1. Термические эффекты, сопровождающие лазерный нагрев

- •0.1.0. Термомеханические эффекты

- •0.1.1. Фазовые переходы в твердом состоянии (лазерное упрочнение)

- •0.1.2. Эмиссионные процессы

- •0.1.3. Основные особенности лазерной активации процессов аррениусовского типа. Лазерное окисление

- •0.1.4. Диффузионно-химические явления

- •0.1.5. Экзотермические эффекты при импульсном лазерном воздействии на металлы

- •0.2. Линейные режимы лазерного нагрева

- •0.2.0. Понятие температуры электронной и решеточной подсистем

- •0.2.1. Нагрев полупространства экспоненциально спадающим с глубиной тепловым источником

- •0.2.2. Нагрев металла импульсным излучением постоянной мощности

- •0.2.3. Нагрев материала лазерным пучком с гауссовым профилем

- •0.2.4. Нагрев материала постоянным лазерным излучением, луч сфокусирован в пятно круглого сечения

- •0.2.5. Влияние временной зависимости интенсивности лазерного излучения

- •0.2.6. Лазерный нагрев тонких слоев и пленок

- •0.2.7. Нагрев материалов в интерференционном лазерном поле

- •0.2.8. Особенности нагрева материала движущимся световым пятном.

- •0.3. Нелинейные режимы лазерного нагрева

- •0.3.0. Нагрев с учетом температурной зависимости поглощательной способности

- •0.3.1. Изменение поглощательной способности окисляющихся материалов при лазерном нагревании. Тепловая неустойчивость

- •0.3.2. Интерференционные явления в окисном слое

- •0.4. Лазерное плавление поверхности

- •0.4.0. Вакансионная модель плавления

- •Контрольные вопросы к разделу 1

- •1. Лазерное разрушение поглощающих материалов

- •1.0. Общая характеристика механизмов лазерного разрушения

- •1.0. Механическое низкотемпературное разрушение хрупких материалов

- •1.0.0. Разрушение упругими напряжениями

- •1.0.1. Разрушение остаточными напряжениями

- •1.1. Химические механизмы разрушения

- •1.2. Высокотемпературные механизмы с участием испарения

- •1.3. Поляритонный механизм формирования лазерно-индуцированного поверхностного рельефа

- •1.4. Лазерное испарение

- •1.4.0. Кинетика испарения плоской поверхности

- •1.4.0.0. Испарение в вакуум и среду с противодавлением

- •1.4.0.1. Температурная граница перехода от нагрева к испарению

- •1.4.1. Теплофизика перехода от нагрева к испарению

- •1.4.2. Одномерная задача о лазерном нагреве с испарением

- •1.4.2.0. Установление стационарного режима. Определение квазистационарных параметров

- •1.4.2.1. Зависимость температуры и скорости лазерного разрушения от плотности светового потока.

- •1.4.3. Вытеснение расплава избыточным давлением паров

- •1.5. Свойства лазерного пара и плазмы, их влияние на процесс разрушения

- •Контрольные вопросы к разделу 2

- •0. Современные представления об оптическом пробое прозрачных сред

- •0.0. Физические представления об оптическом пробое идеальных диэлектриков

- •0.0.0. Оптический пробой газов

- •0.0.1. Оптический пробой идеально чистых твердых тел

- •0.1. Тепловой механизм оптического пробоя реальных сред

- •0.1.0. Основные экспериментальные закономерности и особенности оптического пробоя и разрушения оптически неоднородных сред

- •0.1.1. Тепловая неустойчивость

- •0.1.2. Статистическая концепция оптического пробоя

- •0.1.3. Размерная зависимость порога пробоя

- •Контрольные вопросы к разделу 3

- •Глава 0. Воздействие сверхкоротких лазерных импульсов на материалы

- •0.0. Двухтемпературная модель при сверхкоротком воздействии

- •0.1. Особенности экспериментального изучения воздействия фемтосекундных лазерных импульсов на материалы

- •0.2. Особенности разлета вещества при фемтосекундном лазерном воздействии

- •0.3. Плавление при воздействии сверхкоротких лазерных импульсов

- •0.3.0. Термическое плавление с высокими скоростями

- •0.3.1. Нетермическое плавление

- •0.4. Фотофизическая абляция

- •0.5. Уплотнение электронного газа и кулоновский взрыв в поверхностном слое проводника

- •0.6. Формирование лазерно-индуцированного поверхностного рельефа при воздействии сверхкоротких лазерных импульсов

- •0.6.0. Механизм образования поверхностных периодических структур при воздействии сверхкоротких импульсов

- •0.6.1. Резонансная дифракция на плоской поверхности с периодической модуляцией оптических свойств

- •0.6.2. Формирование периодического профиля поля температур

- •0.6.3. Эволюция периодических поверхностных структур в расплавленном поверхностном слое

- •0.7. Силовое действие сверхкоротких импульсов на прозрачные диэлектрики

- •Контрольные вопросы к разделу 4

- •Список рекомендуемой литературы

- •Кафедра лазерных технологий и экологического приборостроения

- •История кафедры лт и эп делится на

- •4 Разных периода:

- •1) Лазерное формирование многофункциональных зондов (мз) для зондовой микроскопии с целью создания универсальных зондовых микроскопов.

- •3) Наноструктурирование тонких металлических и полупроводниковых слоев.

- •4) Управление микрогеометрией, наношероховатостью и физико–химичекими свойствами поверхности материалов

- •2. Лаборатория лазерной очистки и реставрации произведений культуры и искусства (пкин) организована совместно с фирмой ооо «Мобильные лазерные системы».

- •Взаимодействие лазерного излучения с веществом (силовая оптика).

0.4. Фотофизическая абляция

Приведенные выше механизмы лазерной абляции можно классифицировать как механизмы поверхностного и объемного удаления вещества, которые могут усложняться вследствие тех или иных физико-химических процессов в объеме или на поверхности твердого тела. В этой связи представляет интерес исследование механизма так называемой фотофизической лазерной абляции, обусловленной электронным возбуждением вещества.

Механизм фотофизической абляции связан с модификацией энергии активации для удаления возбужденной частицы. Хотя такого рода явления хорошо изучены при диссоциации сложных органических молекул, их реализация при абляции твердых веществ затруднительна в связи с быстрой релаксацией электронного возбуждения.

Достаточно

простая модель фотофизической абляции

следует из рассмотрения четырехуровневой

модели. Предполагается, что при поглощении

кванта с энергией

![]() система переходит из основного состояния

система переходит из основного состояния

![]() в возбужденное состояние

в возбужденное состояние

![]() ,

из которого в дальнейшем она быстро

(соответствующее время релаксации

,

из которого в дальнейшем она быстро

(соответствующее время релаксации

![]() )

переходит в состояние

)

переходит в состояние

![]() ,

отвечающее "долгоживущему"

синглетному или триплетному состоянию.

Подобная схема позволяет исключить

эффекты стимулированной эмиссии, которые

не наблюдаются при абляции многих

широкозонных материалов и органических

соединений. Предполагается также, что

система в состоянии

,

отвечающее "долгоживущему"

синглетному или триплетному состоянию.

Подобная схема позволяет исключить

эффекты стимулированной эмиссии, которые

не наблюдаются при абляции многих

широкозонных материалов и органических

соединений. Предполагается также, что

система в состоянии

![]() может поглотить второй квант

(сечения поглощения переходов

может поглотить второй квант

(сечения поглощения переходов

![]() (

(![]() )

и

)

и

![]() (

(![]() )

различны). Время релаксации

)

различны). Время релаксации

![]() (

(![]() )

считается малым по сравнению со временем

термической релаксации

)

считается малым по сравнению со временем

термической релаксации

![]() .

Параметр

.

Параметр

![]() описывает эффекты наведенного поглощения

(или просветления). Такого рода схемы

используются, например, при анализе

процессов возбуждения – релаксации в

сложных органических веществах.

описывает эффекты наведенного поглощения

(или просветления). Такого рода схемы

используются, например, при анализе

процессов возбуждения – релаксации в

сложных органических веществах.

Система

уравнений, описывающих абляцию, включает

теперь три уравнения: для концентрации

возбужденных частиц

![]() ,

плотность мощности излучения

и температуры

,

а именно

,

плотность мощности излучения

и температуры

,

а именно

(0.11)

(0.11)

(0.12)

(0.12)

(0.13)

(0.13)

Входящая

в уравнения (0.11) - (0.13) скорость движения

фронта абляции

определяется как

определяется как

(0.14)

(0.14)

где

и

и

– энергии активации, необходимые для

удаления из вещества невозбужденной и

возбужденной частиц,

– энергии активации, необходимые для

удаления из вещества невозбужденной и

возбужденной частиц,

– концентрация поглощающих частиц,

индекс "

– концентрация поглощающих частиц,

индекс " "

используется для обозначения величин

на фронте абляции (

"

используется для обозначения величин

на фронте абляции ( ).

).

Граничные условия имеют вид

(0.15)

(0.15)

(0.16)

(0.16)

(0.17)

(0.17)

Условие (0.16) учитывает экранировку излучения парами аблированного вещества.

Понятно,

что основной эффект фотофизической

абляции вещества возникает при условии

,

когда второе слагаемое в (0.15) существенно

превышает первое. Особенно интересен

случай высоких энергий активации, когда

,

когда второе слагаемое в (0.15) существенно

превышает первое. Особенно интересен

случай высоких энергий активации, когда

3

– 6 эВ и обычная тепловая абляция требует

очень высоких температур. Эффект сильно

зависит от интенсивности лазерного

импульса и от времени термической

релаксации

3

– 6 эВ и обычная тепловая абляция требует

очень высоких температур. Эффект сильно

зависит от интенсивности лазерного

импульса и от времени термической

релаксации

.

.

В

случае лазерного импульса с длительностью

около 10 нc (типичное

значение для эксимерных лазеров)

фотофизическая абляция происходит,

например, когда

1

– 1,5 эВ, а

=

3 – 6 эВ. При этом, однако, требуется,

чтобы время релаксации

составляло сотни пикосекунд. Если же

время релаксации

составляет десятки пикосекунд, то

фотофизически удаляется лишь тонкий

поверхностный слой в начале импульса,

тогда как последующая абляция становиться

чисто тепловой. В случае же короткого

лазерного импульса эффект фотофизической

абляции хорошо выражен даже при

относительно низкой энергии активации

(

1

– 1,5 эВ, а

=

3 – 6 эВ. При этом, однако, требуется,

чтобы время релаксации

составляло сотни пикосекунд. Если же

время релаксации

составляет десятки пикосекунд, то

фотофизически удаляется лишь тонкий

поверхностный слой в начале импульса,

тогда как последующая абляция становиться

чисто тепловой. В случае же короткого

лазерного импульса эффект фотофизической

абляции хорошо выражен даже при

относительно низкой энергии активации

( 1,5

эВ), если при этом все же выполняется

условие

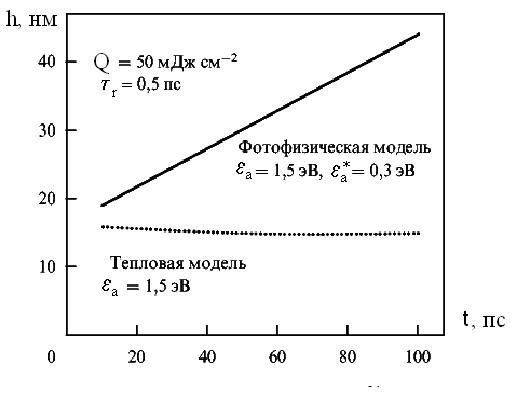

(рис. 0.18). Фотофизический механизм,

возможно, наблюдается при лазерной

абляции пористого кремния. Скорость

абляции пористого кремния излучением

с длиной волны 1064 нм была незначительной

при использовании импульса с плотностью

энергии 400 мДж/см2. В то же время

добавление синхронизованного импульса

с длиной волны 532 нм и плотностью энергии

всего 10 мДж/см2 приводило к резкому

увеличению фотовозбуждения пористого

кремния и к ускорению абляции.

1,5

эВ), если при этом все же выполняется

условие

(рис. 0.18). Фотофизический механизм,

возможно, наблюдается при лазерной

абляции пористого кремния. Скорость

абляции пористого кремния излучением

с длиной волны 1064 нм была незначительной

при использовании импульса с плотностью

энергии 400 мДж/см2. В то же время

добавление синхронизованного импульса

с длиной волны 532 нм и плотностью энергии

всего 10 мДж/см2 приводило к резкому

увеличению фотовозбуждения пористого

кремния и к ускорению абляции.

Дополнительные возможности для уменьшения энергии активации (в том числе возбужденных состояний) связаны с напряжениями, развивающимися при лазерном воздействие в твердом теле. Не исключены также объемные процессы, обусловленные фотохимическими реакциями. Анализ нетепловых моделей абляции затруднителен в связи с отсутствием детальных экспериментальных сведений о динамике процесса. В то же время интегральные кривые можно одинаково хорошо объяснить, исходя из разных моделей.

Рис. 0.18. Толщина слоя h удаленного за импульс материала для тепловой и фотофизической моделей (параметры материала имеют значения, типичные для полиамида)