- •Часть II

- •Содержание

- •0. Лазерный нагрев материалов 7

- •1. Лазерное разрушение поглощающих материалов 92

- •0. Современные представления об оптическом пробое прозрачных сред 136

- •Глава 0. Воздействие сверхкоротких лазерных импульсов на материалы 150

- •Введение

- •0. Лазерный нагрев материалов

- •0.1. Общая характеристика нагревания лазерным излучением

- •0.0.0. Тепловые эффекты в конденсированных средах

- •0.0.1. Основные особенности температурной кинетики при лазерном воздействии на металлы

- •0.0.2. Теплопроводностные механизмы отвода тепла. Уравнение теплопроводности, начальное и граничные условия

- •0.1. Термические эффекты, сопровождающие лазерный нагрев

- •0.1.0. Термомеханические эффекты

- •0.1.1. Фазовые переходы в твердом состоянии (лазерное упрочнение)

- •0.1.2. Эмиссионные процессы

- •0.1.3. Основные особенности лазерной активации процессов аррениусовского типа. Лазерное окисление

- •0.1.4. Диффузионно-химические явления

- •0.1.5. Экзотермические эффекты при импульсном лазерном воздействии на металлы

- •0.2. Линейные режимы лазерного нагрева

- •0.2.0. Понятие температуры электронной и решеточной подсистем

- •0.2.1. Нагрев полупространства экспоненциально спадающим с глубиной тепловым источником

- •0.2.2. Нагрев металла импульсным излучением постоянной мощности

- •0.2.3. Нагрев материала лазерным пучком с гауссовым профилем

- •0.2.4. Нагрев материала постоянным лазерным излучением, луч сфокусирован в пятно круглого сечения

- •0.2.5. Влияние временной зависимости интенсивности лазерного излучения

- •0.2.6. Лазерный нагрев тонких слоев и пленок

- •0.2.7. Нагрев материалов в интерференционном лазерном поле

- •0.2.8. Особенности нагрева материала движущимся световым пятном.

- •0.3. Нелинейные режимы лазерного нагрева

- •0.3.0. Нагрев с учетом температурной зависимости поглощательной способности

- •0.3.1. Изменение поглощательной способности окисляющихся материалов при лазерном нагревании. Тепловая неустойчивость

- •0.3.2. Интерференционные явления в окисном слое

- •0.4. Лазерное плавление поверхности

- •0.4.0. Вакансионная модель плавления

- •Контрольные вопросы к разделу 1

- •1. Лазерное разрушение поглощающих материалов

- •1.0. Общая характеристика механизмов лазерного разрушения

- •1.0. Механическое низкотемпературное разрушение хрупких материалов

- •1.0.0. Разрушение упругими напряжениями

- •1.0.1. Разрушение остаточными напряжениями

- •1.1. Химические механизмы разрушения

- •1.2. Высокотемпературные механизмы с участием испарения

- •1.3. Поляритонный механизм формирования лазерно-индуцированного поверхностного рельефа

- •1.4. Лазерное испарение

- •1.4.0. Кинетика испарения плоской поверхности

- •1.4.0.0. Испарение в вакуум и среду с противодавлением

- •1.4.0.1. Температурная граница перехода от нагрева к испарению

- •1.4.1. Теплофизика перехода от нагрева к испарению

- •1.4.2. Одномерная задача о лазерном нагреве с испарением

- •1.4.2.0. Установление стационарного режима. Определение квазистационарных параметров

- •1.4.2.1. Зависимость температуры и скорости лазерного разрушения от плотности светового потока.

- •1.4.3. Вытеснение расплава избыточным давлением паров

- •1.5. Свойства лазерного пара и плазмы, их влияние на процесс разрушения

- •Контрольные вопросы к разделу 2

- •0. Современные представления об оптическом пробое прозрачных сред

- •0.0. Физические представления об оптическом пробое идеальных диэлектриков

- •0.0.0. Оптический пробой газов

- •0.0.1. Оптический пробой идеально чистых твердых тел

- •0.1. Тепловой механизм оптического пробоя реальных сред

- •0.1.0. Основные экспериментальные закономерности и особенности оптического пробоя и разрушения оптически неоднородных сред

- •0.1.1. Тепловая неустойчивость

- •0.1.2. Статистическая концепция оптического пробоя

- •0.1.3. Размерная зависимость порога пробоя

- •Контрольные вопросы к разделу 3

- •Глава 0. Воздействие сверхкоротких лазерных импульсов на материалы

- •0.0. Двухтемпературная модель при сверхкоротком воздействии

- •0.1. Особенности экспериментального изучения воздействия фемтосекундных лазерных импульсов на материалы

- •0.2. Особенности разлета вещества при фемтосекундном лазерном воздействии

- •0.3. Плавление при воздействии сверхкоротких лазерных импульсов

- •0.3.0. Термическое плавление с высокими скоростями

- •0.3.1. Нетермическое плавление

- •0.4. Фотофизическая абляция

- •0.5. Уплотнение электронного газа и кулоновский взрыв в поверхностном слое проводника

- •0.6. Формирование лазерно-индуцированного поверхностного рельефа при воздействии сверхкоротких лазерных импульсов

- •0.6.0. Механизм образования поверхностных периодических структур при воздействии сверхкоротких импульсов

- •0.6.1. Резонансная дифракция на плоской поверхности с периодической модуляцией оптических свойств

- •0.6.2. Формирование периодического профиля поля температур

- •0.6.3. Эволюция периодических поверхностных структур в расплавленном поверхностном слое

- •0.7. Силовое действие сверхкоротких импульсов на прозрачные диэлектрики

- •Контрольные вопросы к разделу 4

- •Список рекомендуемой литературы

- •Кафедра лазерных технологий и экологического приборостроения

- •История кафедры лт и эп делится на

- •4 Разных периода:

- •1) Лазерное формирование многофункциональных зондов (мз) для зондовой микроскопии с целью создания универсальных зондовых микроскопов.

- •3) Наноструктурирование тонких металлических и полупроводниковых слоев.

- •4) Управление микрогеометрией, наношероховатостью и физико–химичекими свойствами поверхности материалов

- •2. Лаборатория лазерной очистки и реставрации произведений культуры и искусства (пкин) организована совместно с фирмой ооо «Мобильные лазерные системы».

- •Взаимодействие лазерного излучения с веществом (силовая оптика).

0.1. Особенности экспериментального изучения воздействия фемтосекундных лазерных импульсов на материалы

Кратковременность воздействия вызывает значительные экспериментальные трудности при изучении кинетики воздействия. Возможность изучения изменения свойств поверхности с фемтосекундным временным разрешением возможна с использованием зондирующих импульсов, связанных с основным импульсом излучения. Задача усложняется тем, что требуется получать данные о состоянии области воздействия не только во время импульса накачки, но и при временах, больших его длительности на порядки, что необходимо для понимания важных особенностей протекающих физических процессов.

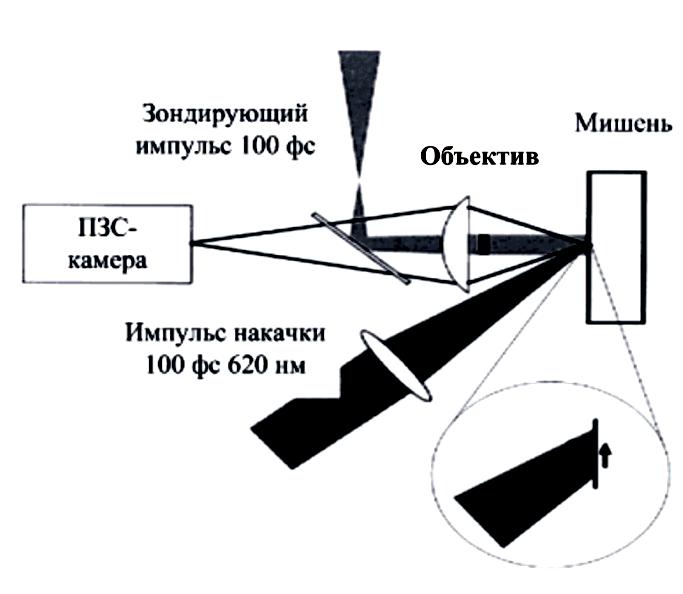

Сегодня изучена лазерная абляция в металлах и полупроводниках при использовании калиброванных пико- и фемтосекундных лазерных импульсов. Схема типичной экспериментальной установки показана на рис. 0.2. Воздействующий импульс, используемый для лазерной абляции (импульс накачки), подается на мишень (часто под углом). Возбужденная поверхностная область освещается слабым, задержанным по времени зондирующим импульсом, попадающим на поверхность образца через объектив с высоким разрешением.

Рис. 0.2. Экспериментальная установка (вставка показывает как импульс накачки перемещается поперек поверхности образца)

Отраженный мишенью свет собирается объективом и регистрируется цифровой камерой (ПЗС-камерой). Таким образом, можно регистрировать изменение отражения света, интерференционные картины отраженного зондирующего импульса, само изображение области воздействия в произвольные моменты времени после импульса накачки. Временное разрешение согласуется с продолжительностью зондирующего импульса. Такая техника позволяет детально рассмотреть все стадии развития абляции, в зависимости от времени и от значения оптической энергии, включая и формирование окончательной морфологии поверхности.

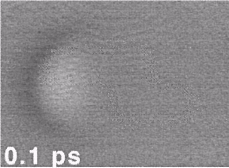

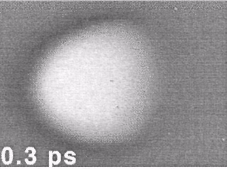

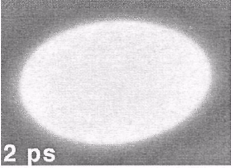

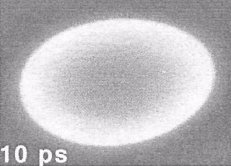

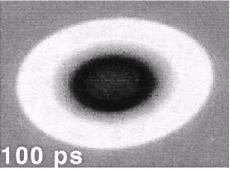

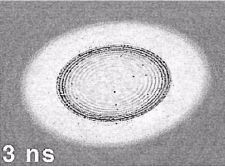

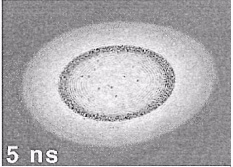

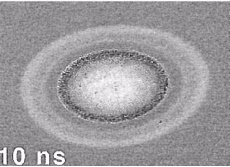

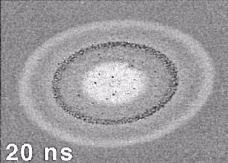

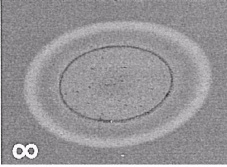

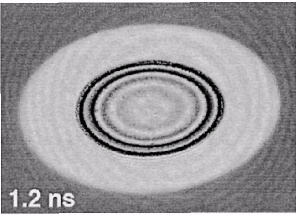

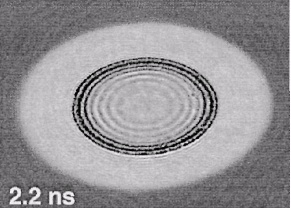

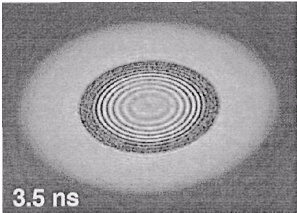

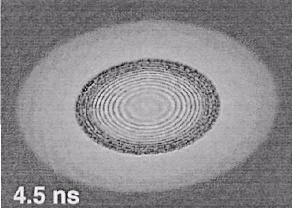

Приведем наиболее характерные результаты одного из экспериментов. На рис. 0.3 приведены микрофотографии, выполненные с фиксируемым временным разрешением, поверхности кремниевых пластин. На фотографиях видно изменение отражтельной способности поверхности после воздействия импульса накачки длительностью 100 фс на длине волны 620 нм с плотностью энергии 0,47 Дж/см2. Числа в рамках указывают временную задержку после импульса накачки.

Увеличение яркости поверхности, наблюдаемое в течение первых несколько сотен фемтосекунд, говорит об увеличении оптического отражения, вызванного фотовозбужденной электронно-дырочной плазмой. Яркая овальной формы область при 2,0 пс представляет собой металлическую жидкость.

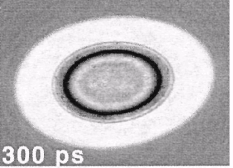

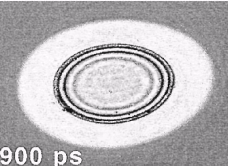

Во

время абляции на изображении поверхности

в центре расплавленной поверхности

через 0,9 нс появляется система узких

темных колец (колец Ньютона). Изображения,

наблюдаемые через 10 нс, 20 нс после

воздействия и при

,

говорят о затвердевании поверхности

на окончательной стадии абляции.

,

говорят о затвердевании поверхности

на окончательной стадии абляции.

Бледная кольцевая переходная область жидкой фазы представляет аморфный кремний, а контрастная темная линия представляет периферию области, в которой сформирована система темных колец. Ряд особенностей в изменении структуры темных колец, наблюдаемых через несколько сотен пикосекунд после воздействия, показан на рис. 0.4.

Рис.

0.3. Микрофотографии поверхности кремния

(ориентация

)

с временным разрешением 100 фс, облученной

импульсом длительностью 100 фс с плотностью

энергии 0,47 Дж/см2. Размер структуры:

300 х 220 мкм

)

с временным разрешением 100 фс, облученной

импульсом длительностью 100 фс с плотностью

энергии 0,47 Дж/см2. Размер структуры:

300 х 220 мкм

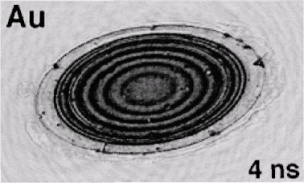

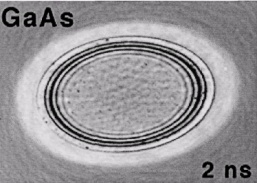

Рис. 0.4. Развитие кольцевой структуры во времени при возбужденнии импульсом с плотностью энергии 0,47 Дж/см2 поверхности кремния. Размер структуры: 300 х 220 мкм

Число колец увеличивается со временем, в то время как область, охваченная кольцами, остается постоянной, то есть, интервал между кольцами уменьшается.

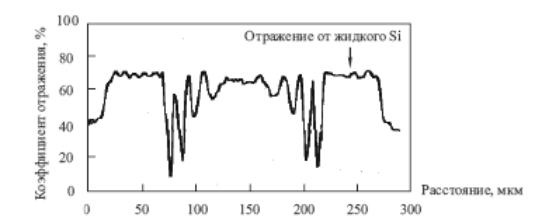

По этим фотографиям можно восстановить распределение коэффициента отражения по области воздействия в различные моменты времени. Пример измеренного профиля отражения приведен на рис. 0.5.

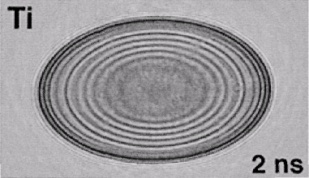

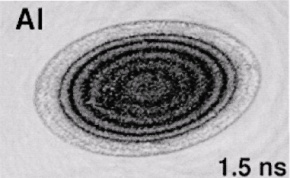

Аналогичные

результаты были получены для различных

материалов. Примеры таких колец,

полученных при облучении тонких пленок

,

,

,

,

и

и

через 1,5 – 4 наносекунды после воздействия

приведены на рис. 0.6.

через 1,5 – 4 наносекунды после воздействия

приведены на рис. 0.6.

Рис. 0.5. Профиль отражения кольцевой структуры для 1,2 нс.

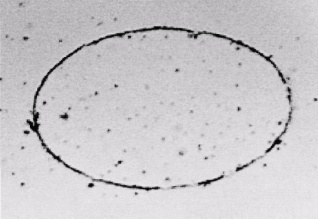

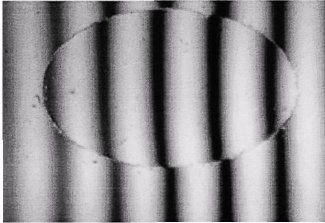

На рис. 0.7 приведены картины при после воздействия на импульса с плотностью энергии 0,27 Дж/см2 и микрофотография структуры тонкой линии. Левая картина была получена при использовании фазоконтрастной микроскопии.

Рис. 0.6. Примеры кольцевых структур, наблюдаемых в различных материалах

Рис. 0.7. Картины на "бесконечности" и структура тонкой линии кольца

По результатам подобных экспериментов можно судить о временах нагревания, плавления и разрушения при действии сверхкоротких лазерных импульсов. Меняющиеся интерференционные картины области воздействия свидетельствуют о перемещении материала в пределах тонкого поверхностного слоя при формировании следа воздействия переменной глубины.

Для анализа процессов, инициируемых сверхкоротким лазерным воздействием, требуется соотнести изменение свойств поверхности с ее температурой. Изменение температуры рассчитывают, как правило, используя двухтемпературную модель.