- •Часть II

- •Содержание

- •0. Лазерный нагрев материалов 7

- •1. Лазерное разрушение поглощающих материалов 92

- •0. Современные представления об оптическом пробое прозрачных сред 136

- •Глава 0. Воздействие сверхкоротких лазерных импульсов на материалы 150

- •Введение

- •0. Лазерный нагрев материалов

- •0.1. Общая характеристика нагревания лазерным излучением

- •0.0.0. Тепловые эффекты в конденсированных средах

- •0.0.1. Основные особенности температурной кинетики при лазерном воздействии на металлы

- •0.0.2. Теплопроводностные механизмы отвода тепла. Уравнение теплопроводности, начальное и граничные условия

- •0.1. Термические эффекты, сопровождающие лазерный нагрев

- •0.1.0. Термомеханические эффекты

- •0.1.1. Фазовые переходы в твердом состоянии (лазерное упрочнение)

- •0.1.2. Эмиссионные процессы

- •0.1.3. Основные особенности лазерной активации процессов аррениусовского типа. Лазерное окисление

- •0.1.4. Диффузионно-химические явления

- •0.1.5. Экзотермические эффекты при импульсном лазерном воздействии на металлы

- •0.2. Линейные режимы лазерного нагрева

- •0.2.0. Понятие температуры электронной и решеточной подсистем

- •0.2.1. Нагрев полупространства экспоненциально спадающим с глубиной тепловым источником

- •0.2.2. Нагрев металла импульсным излучением постоянной мощности

- •0.2.3. Нагрев материала лазерным пучком с гауссовым профилем

- •0.2.4. Нагрев материала постоянным лазерным излучением, луч сфокусирован в пятно круглого сечения

- •0.2.5. Влияние временной зависимости интенсивности лазерного излучения

- •0.2.6. Лазерный нагрев тонких слоев и пленок

- •0.2.7. Нагрев материалов в интерференционном лазерном поле

- •0.2.8. Особенности нагрева материала движущимся световым пятном.

- •0.3. Нелинейные режимы лазерного нагрева

- •0.3.0. Нагрев с учетом температурной зависимости поглощательной способности

- •0.3.1. Изменение поглощательной способности окисляющихся материалов при лазерном нагревании. Тепловая неустойчивость

- •0.3.2. Интерференционные явления в окисном слое

- •0.4. Лазерное плавление поверхности

- •0.4.0. Вакансионная модель плавления

- •Контрольные вопросы к разделу 1

- •1. Лазерное разрушение поглощающих материалов

- •1.0. Общая характеристика механизмов лазерного разрушения

- •1.0. Механическое низкотемпературное разрушение хрупких материалов

- •1.0.0. Разрушение упругими напряжениями

- •1.0.1. Разрушение остаточными напряжениями

- •1.1. Химические механизмы разрушения

- •1.2. Высокотемпературные механизмы с участием испарения

- •1.3. Поляритонный механизм формирования лазерно-индуцированного поверхностного рельефа

- •1.4. Лазерное испарение

- •1.4.0. Кинетика испарения плоской поверхности

- •1.4.0.0. Испарение в вакуум и среду с противодавлением

- •1.4.0.1. Температурная граница перехода от нагрева к испарению

- •1.4.1. Теплофизика перехода от нагрева к испарению

- •1.4.2. Одномерная задача о лазерном нагреве с испарением

- •1.4.2.0. Установление стационарного режима. Определение квазистационарных параметров

- •1.4.2.1. Зависимость температуры и скорости лазерного разрушения от плотности светового потока.

- •1.4.3. Вытеснение расплава избыточным давлением паров

- •1.5. Свойства лазерного пара и плазмы, их влияние на процесс разрушения

- •Контрольные вопросы к разделу 2

- •0. Современные представления об оптическом пробое прозрачных сред

- •0.0. Физические представления об оптическом пробое идеальных диэлектриков

- •0.0.0. Оптический пробой газов

- •0.0.1. Оптический пробой идеально чистых твердых тел

- •0.1. Тепловой механизм оптического пробоя реальных сред

- •0.1.0. Основные экспериментальные закономерности и особенности оптического пробоя и разрушения оптически неоднородных сред

- •0.1.1. Тепловая неустойчивость

- •0.1.2. Статистическая концепция оптического пробоя

- •0.1.3. Размерная зависимость порога пробоя

- •Контрольные вопросы к разделу 3

- •Глава 0. Воздействие сверхкоротких лазерных импульсов на материалы

- •0.0. Двухтемпературная модель при сверхкоротком воздействии

- •0.1. Особенности экспериментального изучения воздействия фемтосекундных лазерных импульсов на материалы

- •0.2. Особенности разлета вещества при фемтосекундном лазерном воздействии

- •0.3. Плавление при воздействии сверхкоротких лазерных импульсов

- •0.3.0. Термическое плавление с высокими скоростями

- •0.3.1. Нетермическое плавление

- •0.4. Фотофизическая абляция

- •0.5. Уплотнение электронного газа и кулоновский взрыв в поверхностном слое проводника

- •0.6. Формирование лазерно-индуцированного поверхностного рельефа при воздействии сверхкоротких лазерных импульсов

- •0.6.0. Механизм образования поверхностных периодических структур при воздействии сверхкоротких импульсов

- •0.6.1. Резонансная дифракция на плоской поверхности с периодической модуляцией оптических свойств

- •0.6.2. Формирование периодического профиля поля температур

- •0.6.3. Эволюция периодических поверхностных структур в расплавленном поверхностном слое

- •0.7. Силовое действие сверхкоротких импульсов на прозрачные диэлектрики

- •Контрольные вопросы к разделу 4

- •Список рекомендуемой литературы

- •Кафедра лазерных технологий и экологического приборостроения

- •История кафедры лт и эп делится на

- •4 Разных периода:

- •1) Лазерное формирование многофункциональных зондов (мз) для зондовой микроскопии с целью создания универсальных зондовых микроскопов.

- •3) Наноструктурирование тонких металлических и полупроводниковых слоев.

- •4) Управление микрогеометрией, наношероховатостью и физико–химичекими свойствами поверхности материалов

- •2. Лаборатория лазерной очистки и реставрации произведений культуры и искусства (пкин) организована совместно с фирмой ооо «Мобильные лазерные системы».

- •Взаимодействие лазерного излучения с веществом (силовая оптика).

0.1.3. Размерная зависимость порога пробоя

В идеальном диэлектрике пробой определяется возникновением лавинного роста концентрации электронов. Как уже было отмечено, порог оптического пробоя идеальных диэлектриков при малых объемах фокусировки выше, чем при больших (см. стр. Error: Reference source not found). Согласно (0.40) концентрация электронов зависит от величины потерь . Потери зависят кроме всего и от диффузионного ухода электронов из области облучения. Поэтому, чем больше размер области облучения, тем меньше электронов успеет покинуть ее в течение импульса за счет диффузии – порог оптического пробоя будет ниже. При дальнейшем увеличении области облучения, когда она станет много больше характерного размера диффузии электронов, порог пробоя станет постоянным.

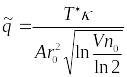

При наличии в прозрачной среде поглощающих дефектов различных размеров пробой носит статистический характер (см. предыдущий раздел). При известном распределении вероятности пробоя от плотности мощности лазерного излучения, можно рассчитать все моменты этого распределения, в том числе и определяемую первым моментом размерную зависимость порога пробоя. Для рассмотренной выше простейшей задачи размерная зависимость порога пробоя имеет вид

.

.

Естественно,

что при увеличении

![]() в реальных условиях не будет стремиться

к 0, поскольку для развития тепловой

неустойчивости на дефекте даже большого

размера (

в реальных условиях не будет стремиться

к 0, поскольку для развития тепловой

неустойчивости на дефекте даже большого

размера (![]() )

требуется вполне определенная, не

нулевая плотность мощности.

)

требуется вполне определенная, не

нулевая плотность мощности.

Контрольные вопросы к разделу 3

Какие ограничения на параметры лазерного излучения накладывает оптический пробой в прозрачных для излучения средах?

Назовите основные механизмы развития оптического пробоя.

Опишите эволюцию фронта плазмы в оптическом пробое в воздухе.

Какое взаимодействие является определяющим в переходе Мотта диэлектрик-металл?

Каким образом статистический характер оптического пробоя поверхности и объема прозрачных материалов объясняет размерную зависимость оптического пробоя?

Почему стойкость материалов к мощному лазерному излучению в режиме многократного воздействия во многих случаях ниже, чем при однократном облучении?

Как температура тепловой неустойчивости зависит от размера поглощающей неоднородности?

Какова размерная зависимость порога оптического пробоя согласно модельному представлению разогрева объема материала вокруг поглощающей неоднородности малого радиуса световым потоком постоянной плотности?

Глава 0. Воздействие сверхкоротких лазерных импульсов на материалы

При воздействии на вещество импульсов излучения пико- и фемтосекундной длительности складывается новая ситуация, когда время перехода световой энергии в тепловую оказывается больше длительности импульса, так что нагревание кристаллической решетки и все остальные тепловые процессы происходят после его окончания. В этом случае воздействующий лазерный импульс иногда называют импульсом накачки.

В традиционной двухтемпературной модели (см. раздел 0.2.0) предполагается, что почти вся энергия, поглощенная металлом или полупроводником запасается в электронном газе. Эта модель достаточно успешно была применена для анализа воздействия сверхкоротких импульсов на поглощающие материалы, однако она смогла объяснить далеко не все экспериментальные результаты. Были выявлены особенности в процессах лазерной абляции1 металлов и полупроводников, значительный перегрев твердых тел выше температуры плавления, процессы разупорядочивания кристаллов (интерпретируемые как нетермическое плавление) и выноса материала, происходящие при малых температурах решетки.

Что касается силового действия сверхкоротких лазерных импульсов на прозрачные материалы, то здесь в стадии становления находятся методы анализа существенно нелинейного взаимодействия света с веществом, когда оптические свойства последнего являются функцией напряженности светового поля.

Поскольку сейчас еще нет общепринятых моделей нетепловых процессов, происходящих при воздействии сверхкоротких лазерных импульсов на вещество, мы посчитали возможным не обсуждать предлагаемые различными авторами модели процессов, а привести результаты некоторых экспериментов, в которых такие явления обнаружены. Выбор работ определяется их «идейной» непротиворечивостью с принятым в предыдущих главах подходом, а также собственными научными интересами авторов и не претендует на полноту.

Для детального анализа процессов в эксперименте требуется измерять различные характеристики процессов абляции с пико- и фемтосекундным временным разрешением, что само по себе является достаточно сложной задачей. Некоторые характеристики вообще сложно измерить непосредственно, поэтому анализ физических механизмов, вовлеченных в абляцию под действием сверхкоротких лазерных импульсов, приходится делать на основе теоретического анализа "косвенных" экспериментальных данных.