- •Часть II

- •Содержание

- •0. Лазерный нагрев материалов 7

- •1. Лазерное разрушение поглощающих материалов 92

- •0. Современные представления об оптическом пробое прозрачных сред 136

- •Глава 0. Воздействие сверхкоротких лазерных импульсов на материалы 150

- •Введение

- •0. Лазерный нагрев материалов

- •0.1. Общая характеристика нагревания лазерным излучением

- •0.0.0. Тепловые эффекты в конденсированных средах

- •0.0.1. Основные особенности температурной кинетики при лазерном воздействии на металлы

- •0.0.2. Теплопроводностные механизмы отвода тепла. Уравнение теплопроводности, начальное и граничные условия

- •0.1. Термические эффекты, сопровождающие лазерный нагрев

- •0.1.0. Термомеханические эффекты

- •0.1.1. Фазовые переходы в твердом состоянии (лазерное упрочнение)

- •0.1.2. Эмиссионные процессы

- •0.1.3. Основные особенности лазерной активации процессов аррениусовского типа. Лазерное окисление

- •0.1.4. Диффузионно-химические явления

- •0.1.5. Экзотермические эффекты при импульсном лазерном воздействии на металлы

- •0.2. Линейные режимы лазерного нагрева

- •0.2.0. Понятие температуры электронной и решеточной подсистем

- •0.2.1. Нагрев полупространства экспоненциально спадающим с глубиной тепловым источником

- •0.2.2. Нагрев металла импульсным излучением постоянной мощности

- •0.2.3. Нагрев материала лазерным пучком с гауссовым профилем

- •0.2.4. Нагрев материала постоянным лазерным излучением, луч сфокусирован в пятно круглого сечения

- •0.2.5. Влияние временной зависимости интенсивности лазерного излучения

- •0.2.6. Лазерный нагрев тонких слоев и пленок

- •0.2.7. Нагрев материалов в интерференционном лазерном поле

- •0.2.8. Особенности нагрева материала движущимся световым пятном.

- •0.3. Нелинейные режимы лазерного нагрева

- •0.3.0. Нагрев с учетом температурной зависимости поглощательной способности

- •0.3.1. Изменение поглощательной способности окисляющихся материалов при лазерном нагревании. Тепловая неустойчивость

- •0.3.2. Интерференционные явления в окисном слое

- •0.4. Лазерное плавление поверхности

- •0.4.0. Вакансионная модель плавления

- •Контрольные вопросы к разделу 1

- •1. Лазерное разрушение поглощающих материалов

- •1.0. Общая характеристика механизмов лазерного разрушения

- •1.0. Механическое низкотемпературное разрушение хрупких материалов

- •1.0.0. Разрушение упругими напряжениями

- •1.0.1. Разрушение остаточными напряжениями

- •1.1. Химические механизмы разрушения

- •1.2. Высокотемпературные механизмы с участием испарения

- •1.3. Поляритонный механизм формирования лазерно-индуцированного поверхностного рельефа

- •1.4. Лазерное испарение

- •1.4.0. Кинетика испарения плоской поверхности

- •1.4.0.0. Испарение в вакуум и среду с противодавлением

- •1.4.0.1. Температурная граница перехода от нагрева к испарению

- •1.4.1. Теплофизика перехода от нагрева к испарению

- •1.4.2. Одномерная задача о лазерном нагреве с испарением

- •1.4.2.0. Установление стационарного режима. Определение квазистационарных параметров

- •1.4.2.1. Зависимость температуры и скорости лазерного разрушения от плотности светового потока.

- •1.4.3. Вытеснение расплава избыточным давлением паров

- •1.5. Свойства лазерного пара и плазмы, их влияние на процесс разрушения

- •Контрольные вопросы к разделу 2

- •0. Современные представления об оптическом пробое прозрачных сред

- •0.0. Физические представления об оптическом пробое идеальных диэлектриков

- •0.0.0. Оптический пробой газов

- •0.0.1. Оптический пробой идеально чистых твердых тел

- •0.1. Тепловой механизм оптического пробоя реальных сред

- •0.1.0. Основные экспериментальные закономерности и особенности оптического пробоя и разрушения оптически неоднородных сред

- •0.1.1. Тепловая неустойчивость

- •0.1.2. Статистическая концепция оптического пробоя

- •0.1.3. Размерная зависимость порога пробоя

- •Контрольные вопросы к разделу 3

- •Глава 0. Воздействие сверхкоротких лазерных импульсов на материалы

- •0.0. Двухтемпературная модель при сверхкоротком воздействии

- •0.1. Особенности экспериментального изучения воздействия фемтосекундных лазерных импульсов на материалы

- •0.2. Особенности разлета вещества при фемтосекундном лазерном воздействии

- •0.3. Плавление при воздействии сверхкоротких лазерных импульсов

- •0.3.0. Термическое плавление с высокими скоростями

- •0.3.1. Нетермическое плавление

- •0.4. Фотофизическая абляция

- •0.5. Уплотнение электронного газа и кулоновский взрыв в поверхностном слое проводника

- •0.6. Формирование лазерно-индуцированного поверхностного рельефа при воздействии сверхкоротких лазерных импульсов

- •0.6.0. Механизм образования поверхностных периодических структур при воздействии сверхкоротких импульсов

- •0.6.1. Резонансная дифракция на плоской поверхности с периодической модуляцией оптических свойств

- •0.6.2. Формирование периодического профиля поля температур

- •0.6.3. Эволюция периодических поверхностных структур в расплавленном поверхностном слое

- •0.7. Силовое действие сверхкоротких импульсов на прозрачные диэлектрики

- •Контрольные вопросы к разделу 4

- •Список рекомендуемой литературы

- •Кафедра лазерных технологий и экологического приборостроения

- •История кафедры лт и эп делится на

- •4 Разных периода:

- •1) Лазерное формирование многофункциональных зондов (мз) для зондовой микроскопии с целью создания универсальных зондовых микроскопов.

- •3) Наноструктурирование тонких металлических и полупроводниковых слоев.

- •4) Управление микрогеометрией, наношероховатостью и физико–химичекими свойствами поверхности материалов

- •2. Лаборатория лазерной очистки и реставрации произведений культуры и искусства (пкин) организована совместно с фирмой ооо «Мобильные лазерные системы».

- •Взаимодействие лазерного излучения с веществом (силовая оптика).

1.4.0.1. Температурная граница перехода от нагрева к испарению

Энергетическим критерием начала испарения при лазерном нагревании является та мощность, при которой этот процесс начинает играть существенную роль в разрушении материала. Это произойдет тогда, когда энергозатраты на испарение будут не менее 0,1 затрат на нагрев металла

(1.26)

(1.26)

Температурную границу начала разрушения материала можно установить следующим образом. Очевидно, что каждый индивидуальный акт испарения приводит к уменьшению теплового потока, падающего на материал, так как он расходуется на сообщение твердому телу удельной теплоты испарения, т.е.

.

.

С

учетом (1.25) и (1.26), при

получим

получим

.

(1.27)

.

(1.27)

В (1.27)

принято, что температура поверхности

,

которая достигается к концу лазерного

импульса, определяется без учета затрат

на испарение, когда весь лазерный поток

расходуется на нагрев металла за счет

теплопроводности

,

которая достигается к концу лазерного

импульса, определяется без учета затрат

на испарение, когда весь лазерный поток

расходуется на нагрев металла за счет

теплопроводности

.

.

Из (1.27) следует, что в общем случае температура начала испарения определяется энергетическими и временными характеристиками лазерного импульса.

1.4.1. Теплофизика перехода от нагрева к испарению

Физически ясно, что испарение может происходить при любой температуре выше абсолютного нуля, причем интенсивность процесса испарения (число молекул или атомов, покинувших твердую фазу) растет с ростом температуры. Однако движение фронта испаряемого вещества в глубь материала будет отличным от нуля только тогда, когда процесс испарения преобладает над процессами конденсации из обратного потока, образующегося при столкновении атомов (молекул) пара между собой и с атомами (молекулами) окружающей среды. По этой причине за верхнюю границу стадии нагревания можно принять температуру , при превышении которой образующиеся пары испаряемого вещества начинают расширяться под действием избыточного давления. Из условия достижения температуры на поверхности материала к концу импульса лазерного излучения можно рассчитать пороговую плотность (1.27), при которой начинается разрушение материала.

Очевидно,

что изменение температуры на поверхности

металла будет зависеть от времени и, в

значительной мере, будет определяться

соотношением плотностей мощности

поглощенного потока

и тепловых потерь

,

главным образом энергии, необходимой

для испарения металла, т.е. соотношением

величин

,

главным образом энергии, необходимой

для испарения металла, т.е. соотношением

величин

и

и

.

.

Скорость испарения достигает своего максимального значения при стационарной температуре испарения, когда скорость движения фазовых границ плавления и испарения совпадают.

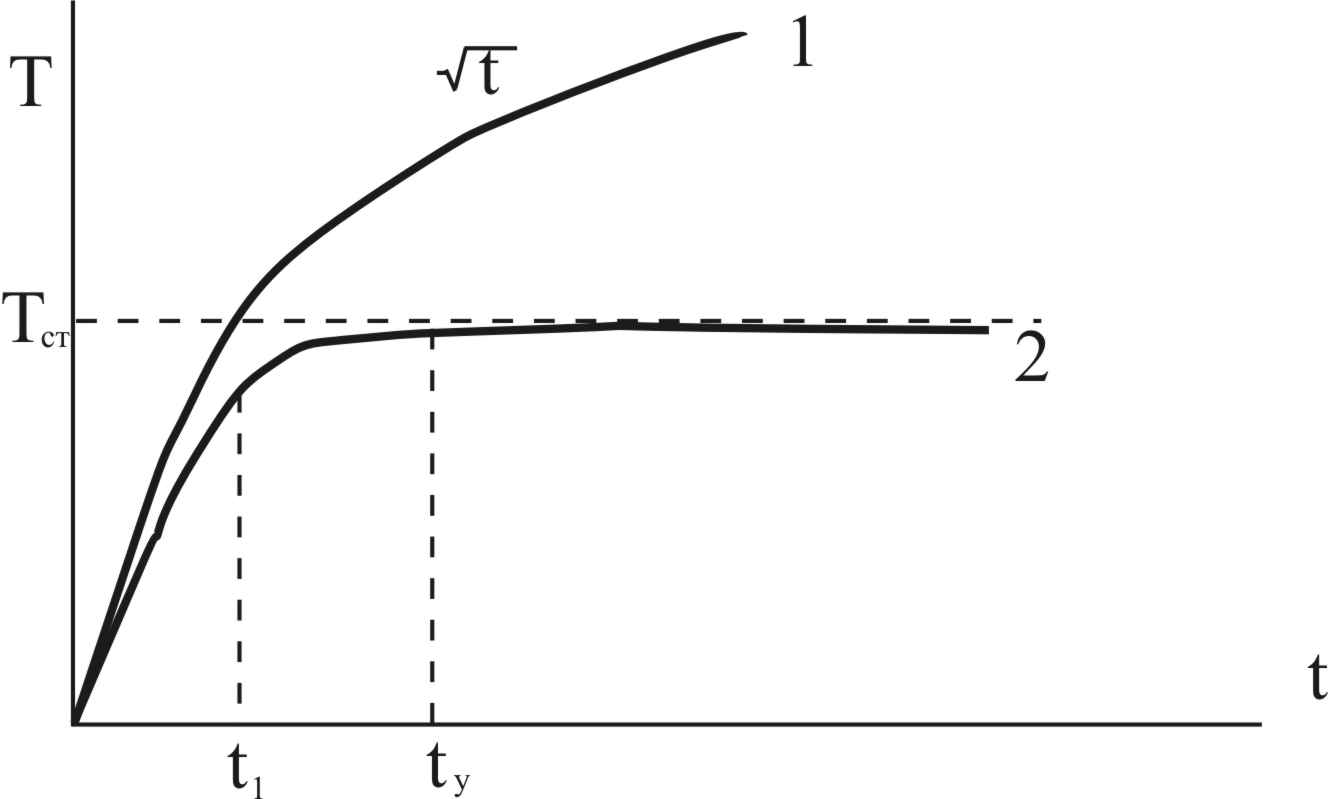

Изменение температуры поверхности можно при этом представить качественно следующим образом (рис. 1.4).

Когда

потери теплового источника на испарение

незначительны ( ),

температура поверхности будет

),

температура поверхности будет

.

.

Рис. 1.4. Изменение температуры на поверхности под действием лазерного излучения. 1 –без учета фазового перехода твердое тело – пар, 2 – с учетом затрат на испарение.

С

увеличением времени воздействия

лазерного излучения на металлы

становятся существенными затраты на

испарение, рост температуры поверхности

замедляется. С течением времени

становятся существенными затраты на

испарение, рост температуры поверхности

замедляется. С течением времени

температура поверхности приближается

к температуре стационарного испарения

температура поверхности приближается

к температуре стационарного испарения

,

а удельный тепловой поток, уносимый

паром - к

,

а удельный тепловой поток, уносимый

паром - к

.

Испарение становится квазистационарным.

В глубь вещества распространяется волна

испарения, скорость которой стремится

к стационарной

.

Испарение становится квазистационарным.

В глубь вещества распространяется волна

испарения, скорость которой стремится

к стационарной

.

Так как скорость волны нагревания

.

Так как скорость волны нагревания

постепенно уменьшается, то спустя время

постепенно уменьшается, то спустя время

волна испарения догонит тепловую волну

нагрева, после чего роль теплопроводности

будет сводиться лишь к установлению

распределения температуры перед

стационарным фронтом испарения.

волна испарения догонит тепловую волну

нагрева, после чего роль теплопроводности

будет сводиться лишь к установлению

распределения температуры перед

стационарным фронтом испарения.

Таким образом, в течение действия лазерного импульса изменяется и температура материала, и скорость движения межфазной границы, то есть процесс существенно нестационарен. В более общей модели испарения эту первоначальную стадию теплового разрушения материала приходится учитывать.