- •Часть II

- •Содержание

- •0. Лазерный нагрев материалов 7

- •1. Лазерное разрушение поглощающих материалов 92

- •0. Современные представления об оптическом пробое прозрачных сред 136

- •Глава 0. Воздействие сверхкоротких лазерных импульсов на материалы 150

- •Введение

- •0. Лазерный нагрев материалов

- •0.1. Общая характеристика нагревания лазерным излучением

- •0.0.0. Тепловые эффекты в конденсированных средах

- •0.0.1. Основные особенности температурной кинетики при лазерном воздействии на металлы

- •0.0.2. Теплопроводностные механизмы отвода тепла. Уравнение теплопроводности, начальное и граничные условия

- •0.1. Термические эффекты, сопровождающие лазерный нагрев

- •0.1.0. Термомеханические эффекты

- •0.1.1. Фазовые переходы в твердом состоянии (лазерное упрочнение)

- •0.1.2. Эмиссионные процессы

- •0.1.3. Основные особенности лазерной активации процессов аррениусовского типа. Лазерное окисление

- •0.1.4. Диффузионно-химические явления

- •0.1.5. Экзотермические эффекты при импульсном лазерном воздействии на металлы

- •0.2. Линейные режимы лазерного нагрева

- •0.2.0. Понятие температуры электронной и решеточной подсистем

- •0.2.1. Нагрев полупространства экспоненциально спадающим с глубиной тепловым источником

- •0.2.2. Нагрев металла импульсным излучением постоянной мощности

- •0.2.3. Нагрев материала лазерным пучком с гауссовым профилем

- •0.2.4. Нагрев материала постоянным лазерным излучением, луч сфокусирован в пятно круглого сечения

- •0.2.5. Влияние временной зависимости интенсивности лазерного излучения

- •0.2.6. Лазерный нагрев тонких слоев и пленок

- •0.2.7. Нагрев материалов в интерференционном лазерном поле

- •0.2.8. Особенности нагрева материала движущимся световым пятном.

- •0.3. Нелинейные режимы лазерного нагрева

- •0.3.0. Нагрев с учетом температурной зависимости поглощательной способности

- •0.3.1. Изменение поглощательной способности окисляющихся материалов при лазерном нагревании. Тепловая неустойчивость

- •0.3.2. Интерференционные явления в окисном слое

- •0.4. Лазерное плавление поверхности

- •0.4.0. Вакансионная модель плавления

- •Контрольные вопросы к разделу 1

- •1. Лазерное разрушение поглощающих материалов

- •1.0. Общая характеристика механизмов лазерного разрушения

- •1.0. Механическое низкотемпературное разрушение хрупких материалов

- •1.0.0. Разрушение упругими напряжениями

- •1.0.1. Разрушение остаточными напряжениями

- •1.1. Химические механизмы разрушения

- •1.2. Высокотемпературные механизмы с участием испарения

- •1.3. Поляритонный механизм формирования лазерно-индуцированного поверхностного рельефа

- •1.4. Лазерное испарение

- •1.4.0. Кинетика испарения плоской поверхности

- •1.4.0.0. Испарение в вакуум и среду с противодавлением

- •1.4.0.1. Температурная граница перехода от нагрева к испарению

- •1.4.1. Теплофизика перехода от нагрева к испарению

- •1.4.2. Одномерная задача о лазерном нагреве с испарением

- •1.4.2.0. Установление стационарного режима. Определение квазистационарных параметров

- •1.4.2.1. Зависимость температуры и скорости лазерного разрушения от плотности светового потока.

- •1.4.3. Вытеснение расплава избыточным давлением паров

- •1.5. Свойства лазерного пара и плазмы, их влияние на процесс разрушения

- •Контрольные вопросы к разделу 2

- •0. Современные представления об оптическом пробое прозрачных сред

- •0.0. Физические представления об оптическом пробое идеальных диэлектриков

- •0.0.0. Оптический пробой газов

- •0.0.1. Оптический пробой идеально чистых твердых тел

- •0.1. Тепловой механизм оптического пробоя реальных сред

- •0.1.0. Основные экспериментальные закономерности и особенности оптического пробоя и разрушения оптически неоднородных сред

- •0.1.1. Тепловая неустойчивость

- •0.1.2. Статистическая концепция оптического пробоя

- •0.1.3. Размерная зависимость порога пробоя

- •Контрольные вопросы к разделу 3

- •Глава 0. Воздействие сверхкоротких лазерных импульсов на материалы

- •0.0. Двухтемпературная модель при сверхкоротком воздействии

- •0.1. Особенности экспериментального изучения воздействия фемтосекундных лазерных импульсов на материалы

- •0.2. Особенности разлета вещества при фемтосекундном лазерном воздействии

- •0.3. Плавление при воздействии сверхкоротких лазерных импульсов

- •0.3.0. Термическое плавление с высокими скоростями

- •0.3.1. Нетермическое плавление

- •0.4. Фотофизическая абляция

- •0.5. Уплотнение электронного газа и кулоновский взрыв в поверхностном слое проводника

- •0.6. Формирование лазерно-индуцированного поверхностного рельефа при воздействии сверхкоротких лазерных импульсов

- •0.6.0. Механизм образования поверхностных периодических структур при воздействии сверхкоротких импульсов

- •0.6.1. Резонансная дифракция на плоской поверхности с периодической модуляцией оптических свойств

- •0.6.2. Формирование периодического профиля поля температур

- •0.6.3. Эволюция периодических поверхностных структур в расплавленном поверхностном слое

- •0.7. Силовое действие сверхкоротких импульсов на прозрачные диэлектрики

- •Контрольные вопросы к разделу 4

- •Список рекомендуемой литературы

- •Кафедра лазерных технологий и экологического приборостроения

- •История кафедры лт и эп делится на

- •4 Разных периода:

- •1) Лазерное формирование многофункциональных зондов (мз) для зондовой микроскопии с целью создания универсальных зондовых микроскопов.

- •3) Наноструктурирование тонких металлических и полупроводниковых слоев.

- •4) Управление микрогеометрией, наношероховатостью и физико–химичекими свойствами поверхности материалов

- •2. Лаборатория лазерной очистки и реставрации произведений культуры и искусства (пкин) организована совместно с фирмой ооо «Мобильные лазерные системы».

- •Взаимодействие лазерного излучения с веществом (силовая оптика).

0.4. Лазерное плавление поверхности

Плавление при лазерном воздействии рассматривают на основе взглядов на плавление при изотермическом нагревании. Характерная зависимость температуры от времени при плавлении с непрерывным подводом тепла приведена на рис. 0.29. Следует отметить постоянство температуры тела в процессе перехода кристалл – расплав, характерное для всех кристаллов. Процесс плавления происходит только в кристаллических веществах. При нагревании аморфных тел характерной температуры плавления нет, плотность, вязкость и другие свойства изменяются непрерывно, а не скачком как при плавлении.

Рис. 0.29. Стабилизация температуры при плавлении кристаллического тела. По оси абсцисс отложено время, в течение которого к телу равномерно подводится теплота.

При температуре плавления происходит фазовый переход с поглощением скрытой удельной теплоты перехода . Учет теплоты фазового перехода приводит к необходимости решения нелинейной краевой задачи теплопроводности, которая называется задачей Стефана.

В случае чистых металлов условие Стефана, которое учитывает наличие скрытой теплоты фазового перехода, можно записать в виде

(0.81)

(0.81)

где

n — нормаль в каждой точке к поверхности

раздела фаз твердое тело – расплав;

— координата границы раздела фаз в

произвольный момент времени, отсчитываемого

от момента достижения на поверхности

температуры плавления. Целью решения

задачи Стефана является отыскание

соотношений в твёрдой и жидкой фазах

металла и скорости перемещения границы

раздела фаз при продолжении действия

на него лазерного излучения для нахождения

температурного поля

— координата границы раздела фаз в

произвольный момент времени, отсчитываемого

от момента достижения на поверхности

температуры плавления. Целью решения

задачи Стефана является отыскание

соотношений в твёрдой и жидкой фазах

металла и скорости перемещения границы

раздела фаз при продолжении действия

на него лазерного излучения для нахождения

температурного поля

.

.

В общем

случае постановка краевой задачи

теплопроводности с учетом плавления

сложна, но некоторые реальные допущения

позволяют получить ее аналитическое

решение. Эти допущения следующие: 1)

теплофизические свойства фаз не зависят

от температуры; 2) в жидкой фазе происходит

выравнивание температуры фазы до

температуры плавления; 3) время плавления

таково, что можно не учитывать теплообмен

гетерофазной структуры твердое тело –

расплав с окружающей средой. В этом

случае получается однофазная задача

Стефана относительно температуры в

металле с нелинейными граничными

условиями при

и

и

(0.82)

(0.82)

,

,

,

,

где

– температурное поле, образующееся в

металле под действием теплового источника

на поверхности;

– температурное поле, образующееся в

металле под действием теплового источника

на поверхности;

– положение границы фазового перехода,

т.е. глубина проплавления материала;

- толщина металла.

– положение границы фазового перехода,

т.е. глубина проплавления материала;

- толщина металла.

Второе

уравнение системы (0.82) выражает закон

сохранения энергии при плавлении. Оно

выполняется как в процессе перемещения

фазовой границы

(

( ),

так и при нагреве поверхности (

),

так и при нагреве поверхности ( ,

,

).

В случае воздействия на поверхность

металла импульсного лазерного излучения

время от начала действия импульса лазера

до достижения на поверхности температуры

плавления, очевидно, зависит от

теплофизических свойств материала,

формы лазерного импульса и мощности

теплового потока. В случае

).

В случае воздействия на поверхность

металла импульсного лазерного излучения

время от начала действия импульса лазера

до достижения на поверхности температуры

плавления, очевидно, зависит от

теплофизических свойств материала,

формы лазерного импульса и мощности

теплового потока. В случае

можно получить

можно получить

Решение задачи (0.82) в общем виде удается получить только численными методами.

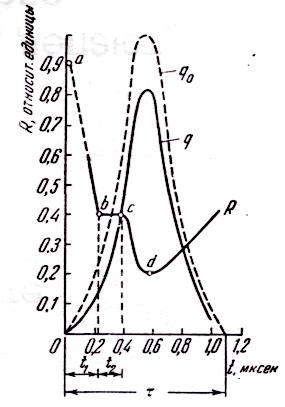

Применимость этих взглядов к лазерному плавлению подтверждается постоянством температуры поверхности металлов в течение некоторого времени при лазерном воздействии с плавно меняющейся плотностью мощности (рис.0.30).

Удобным параметром для измерений температуры при лазерном воздействии оказывается отражательная способность металлов . Отражательная способность при увеличении температуры уменьшается, при температуре плавления металла она испытывает резкий скачок, затем продолжает уменьшаться, но уже гораздо медленнее, чем до плавления. Такое поведение отражательной способности позволяет связать ее изменение во время лазерного импульса с изменением температуры.

Типичный вид зависимости отражательной способности металла при лазерном нагревании импульсом длительностью порядка одной микросекунды приведен на рис. 0.30. (В эксперименте использованы отдельные пички лазерного излучения в режиме свободной генерации.)

Область

быстрого изменения отражательной

способности (левее точки

на рис. 0.30) связывают, естественно, с

процессами начального нагревания, а

затем плавления поверхностного слоя

металла. Постоянство отражательной

способности, после того как слой металла,

участвующий в поглощении и отражении

света, переходит в жидкое состояние

(участок

на рис. 0.30), свидетельствует о постоянстве

температуры расплавленного слоя.

на рис. 0.30), свидетельствует о постоянстве

температуры расплавленного слоя.

Рис.

0.30. Изменение отражательной способности

серебра при лазерном воздействии (можно

считать, что

).

Пунктиром показана форма импульса.

= 7.5 кДж/см2.

).

Пунктиром показана форма импульса.

= 7.5 кДж/см2.

=7

107 Вт/см2

=7

107 Вт/см2

В рамках понятий теплопроводности (см. уравнение 0.82) такое поведение температуры на поверхности расплава (участок на рис. 0.30) объяснить довольно трудно. Для существования теплового потока к границе фронта плавления необходим градиент температуры в расплаве. При постоянстве температуры поверхности и продвижении границы плавления в глубину градиент температуры должен уменьшаться. Поэтому при достижении на поверхности температуры плавления, даже если весь падающий поток излучения расходуется в этот момент на плавление, по мере продвижения фронта поверхности вглубь, с поверхности должен отводиться все меньший поток, т.е. температура поверхности должна продолжать расти, чтобы фронт плавления продолжал продвигаться вглубь.

Для

оценки времени

,

в течение которого подводимое к металлу

тепло расходуется практически только

на фазовый переход, можно использовать

предположение о том, что возрастание

температуры поверхности не будет

происходить до тех пор, пока волна

плавления не догонит волну прогрева.

Считая, что средняя скорость первой

волны

,

в течение которого подводимое к металлу

тепло расходуется практически только

на фазовый переход, можно использовать

предположение о том, что возрастание

температуры поверхности не будет

происходить до тех пор, пока волна

плавления не догонит волну прогрева.

Считая, что средняя скорость первой

волны

,

а второй

,

а второй

,

можно оценить время

следующим образом:

,

можно оценить время

следующим образом:

,

,

где

– средняя плотность потока в течение

времени

,

при

= 1,3•107 Вт/см2 и

– средняя плотность потока в течение

времени

,

при

= 1,3•107 Вт/см2 и

= 3,4•103 Дж/см3, время

≈

1,2•10-7 с, что хорошо согласуется

с длительностью участка bc на рис. 0.30.

= 3,4•103 Дж/см3, время

≈

1,2•10-7 с, что хорошо согласуется

с длительностью участка bc на рис. 0.30.

Для объяснения постоянства температуры поверхности расплава во время плавления при лазерном воздействии можно использовать другой подход.

Увеличение глубины проплавления, как следует из анализа уравнения теплопроводности, снижает подвод теплоты к фронту фазового перехода и уменьшает скорость его перемещения. В свою очередь, это вызывает перегрев поверхностных слоев расплава, что приводит к усилению конвективных потоков в расплаве. Интенсивность движения расплава можно оценить по критерию Грасгофа

,

,

где

– ускорение силы тяжести;

– ускорение силы тяжести;

– коэффициент объемного расширения;

– коэффициент объемного расширения;

– кинематическая вязкость,

– кинематическая вязкость,

– толщина слоя расплава.

– толщина слоя расплава.

Оценки,

выполненные для типичных значений

параметров металлов, малых перегревов

и сравнительно небольших глубин

проплавления ( <50 К,

<50 К,

5·10-4

м), показывают, что

5·10-4

м), показывают, что

,

т.е. в расплаве происходит его конвективное

перемешивание. При этих условиях

температура ванны расплава выравнивается,

приближаясь к температуре плавления,

а перенос теплоты к границе фазового

перехода интенсифицируется (

,

т.е. в расплаве происходит его конвективное

перемешивание. При этих условиях

температура ванны расплава выравнивается,

приближаясь к температуре плавления,

а перенос теплоты к границе фазового

перехода интенсифицируется ( ).

В результате скорость плавления быстро

возрастает, а глубина расплава достигает

предельного для данной плотности потока

значения.

).

В результате скорость плавления быстро

возрастает, а глубина расплава достигает

предельного для данной плотности потока

значения.

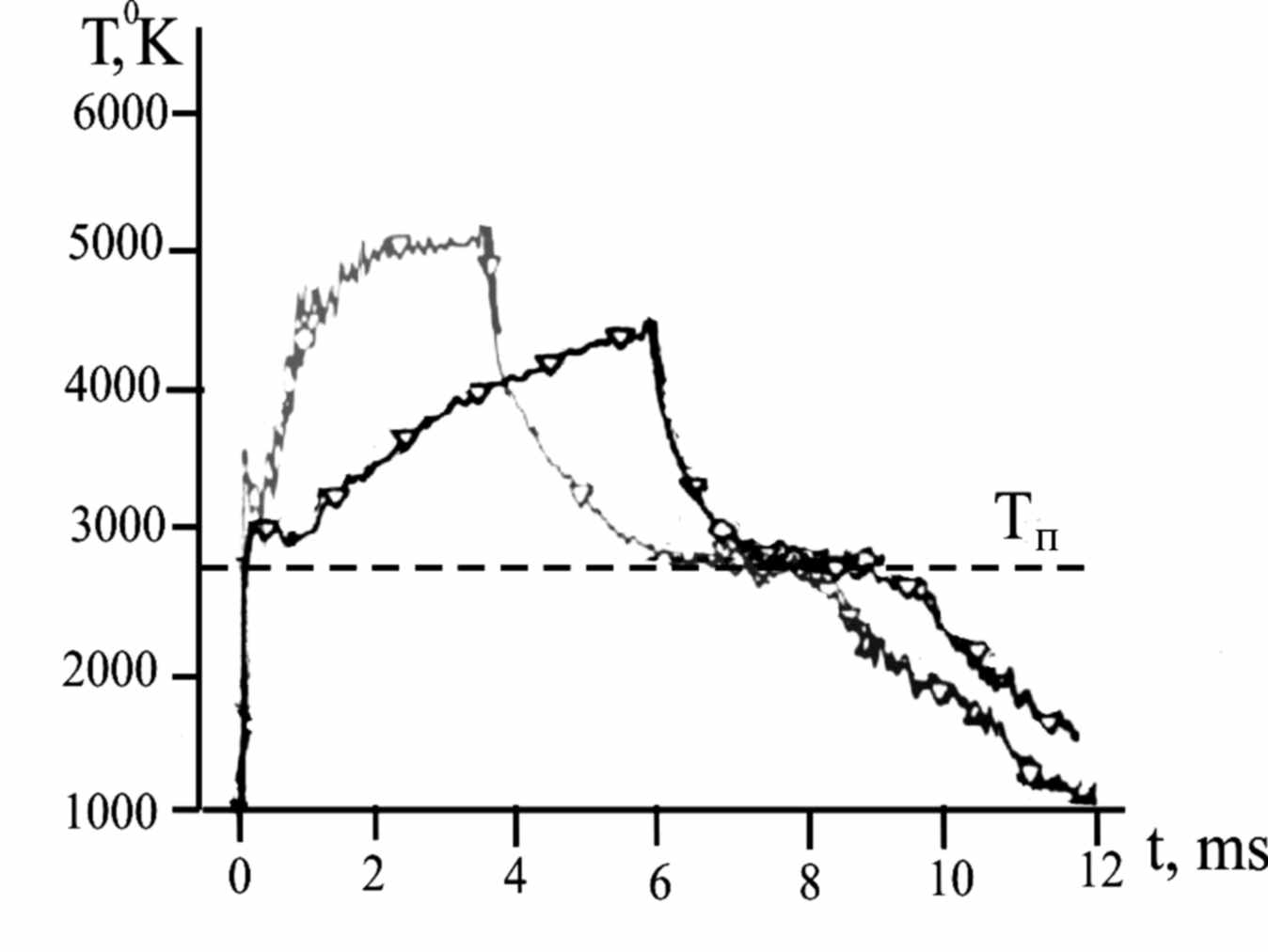

Существуют

и другие экспериментальные данные о

зависимости измеренной температуры от

времени при облучении поверхности

ниобия ( )

излучением Nd-YAG-лазера с различными

плотностями мощности, которые приведены

на рис. 0.31. Изменение плотности мощности

излучения обеспечено изменением

длительности прямоугольного импульса

при постоянной энергии в импульсе.

Характерной особенностью изменения

температуры при нагревании является

отсутствие горизонтального участка на

графике

при температуре плавления

,

который обычно связывают с плавлением

поверхностного слоя металла. Такой

участок существует, но при температуре

большей, чем температура плавления,

причем эта температура связана с

плотностью мощности лазерного излучения.

Между тем при остывании такой горизонтальный

участок при

существует

(см. рис. 0.31).

)

излучением Nd-YAG-лазера с различными

плотностями мощности, которые приведены

на рис. 0.31. Изменение плотности мощности

излучения обеспечено изменением

длительности прямоугольного импульса

при постоянной энергии в импульсе.

Характерной особенностью изменения

температуры при нагревании является

отсутствие горизонтального участка на

графике

при температуре плавления

,

который обычно связывают с плавлением

поверхностного слоя металла. Такой

участок существует, но при температуре

большей, чем температура плавления,

причем эта температура связана с

плотностью мощности лазерного излучения.

Между тем при остывании такой горизонтальный

участок при

существует

(см. рис. 0.31).

Рис. 0.31. Зависимость реальной температуры поверхности Nb при действии прямоугольного импульса Nd-YAG-лазера. Энергия в импульсе 27 Дж. 1 - длительность импульса 3,5 мс, плотность мощности 4,5 105 Вт/см2 и 2 - длительность импульса 6 мс, плотность мощности 2,5 105 Вт/см2

Таким образом, вопрос о механизме переноса энергии к фронту плавления при постоянной температуре поверхности расплава остается открытым.

Он может быть решен при применении вакансионной модели плавления.