- •Часть II

- •Содержание

- •0. Лазерный нагрев материалов 7

- •1. Лазерное разрушение поглощающих материалов 92

- •0. Современные представления об оптическом пробое прозрачных сред 136

- •Глава 0. Воздействие сверхкоротких лазерных импульсов на материалы 150

- •Введение

- •0. Лазерный нагрев материалов

- •0.1. Общая характеристика нагревания лазерным излучением

- •0.0.0. Тепловые эффекты в конденсированных средах

- •0.0.1. Основные особенности температурной кинетики при лазерном воздействии на металлы

- •0.0.2. Теплопроводностные механизмы отвода тепла. Уравнение теплопроводности, начальное и граничные условия

- •0.1. Термические эффекты, сопровождающие лазерный нагрев

- •0.1.0. Термомеханические эффекты

- •0.1.1. Фазовые переходы в твердом состоянии (лазерное упрочнение)

- •0.1.2. Эмиссионные процессы

- •0.1.3. Основные особенности лазерной активации процессов аррениусовского типа. Лазерное окисление

- •0.1.4. Диффузионно-химические явления

- •0.1.5. Экзотермические эффекты при импульсном лазерном воздействии на металлы

- •0.2. Линейные режимы лазерного нагрева

- •0.2.0. Понятие температуры электронной и решеточной подсистем

- •0.2.1. Нагрев полупространства экспоненциально спадающим с глубиной тепловым источником

- •0.2.2. Нагрев металла импульсным излучением постоянной мощности

- •0.2.3. Нагрев материала лазерным пучком с гауссовым профилем

- •0.2.4. Нагрев материала постоянным лазерным излучением, луч сфокусирован в пятно круглого сечения

- •0.2.5. Влияние временной зависимости интенсивности лазерного излучения

- •0.2.6. Лазерный нагрев тонких слоев и пленок

- •0.2.7. Нагрев материалов в интерференционном лазерном поле

- •0.2.8. Особенности нагрева материала движущимся световым пятном.

- •0.3. Нелинейные режимы лазерного нагрева

- •0.3.0. Нагрев с учетом температурной зависимости поглощательной способности

- •0.3.1. Изменение поглощательной способности окисляющихся материалов при лазерном нагревании. Тепловая неустойчивость

- •0.3.2. Интерференционные явления в окисном слое

- •0.4. Лазерное плавление поверхности

- •0.4.0. Вакансионная модель плавления

- •Контрольные вопросы к разделу 1

- •1. Лазерное разрушение поглощающих материалов

- •1.0. Общая характеристика механизмов лазерного разрушения

- •1.0. Механическое низкотемпературное разрушение хрупких материалов

- •1.0.0. Разрушение упругими напряжениями

- •1.0.1. Разрушение остаточными напряжениями

- •1.1. Химические механизмы разрушения

- •1.2. Высокотемпературные механизмы с участием испарения

- •1.3. Поляритонный механизм формирования лазерно-индуцированного поверхностного рельефа

- •1.4. Лазерное испарение

- •1.4.0. Кинетика испарения плоской поверхности

- •1.4.0.0. Испарение в вакуум и среду с противодавлением

- •1.4.0.1. Температурная граница перехода от нагрева к испарению

- •1.4.1. Теплофизика перехода от нагрева к испарению

- •1.4.2. Одномерная задача о лазерном нагреве с испарением

- •1.4.2.0. Установление стационарного режима. Определение квазистационарных параметров

- •1.4.2.1. Зависимость температуры и скорости лазерного разрушения от плотности светового потока.

- •1.4.3. Вытеснение расплава избыточным давлением паров

- •1.5. Свойства лазерного пара и плазмы, их влияние на процесс разрушения

- •Контрольные вопросы к разделу 2

- •0. Современные представления об оптическом пробое прозрачных сред

- •0.0. Физические представления об оптическом пробое идеальных диэлектриков

- •0.0.0. Оптический пробой газов

- •0.0.1. Оптический пробой идеально чистых твердых тел

- •0.1. Тепловой механизм оптического пробоя реальных сред

- •0.1.0. Основные экспериментальные закономерности и особенности оптического пробоя и разрушения оптически неоднородных сред

- •0.1.1. Тепловая неустойчивость

- •0.1.2. Статистическая концепция оптического пробоя

- •0.1.3. Размерная зависимость порога пробоя

- •Контрольные вопросы к разделу 3

- •Глава 0. Воздействие сверхкоротких лазерных импульсов на материалы

- •0.0. Двухтемпературная модель при сверхкоротком воздействии

- •0.1. Особенности экспериментального изучения воздействия фемтосекундных лазерных импульсов на материалы

- •0.2. Особенности разлета вещества при фемтосекундном лазерном воздействии

- •0.3. Плавление при воздействии сверхкоротких лазерных импульсов

- •0.3.0. Термическое плавление с высокими скоростями

- •0.3.1. Нетермическое плавление

- •0.4. Фотофизическая абляция

- •0.5. Уплотнение электронного газа и кулоновский взрыв в поверхностном слое проводника

- •0.6. Формирование лазерно-индуцированного поверхностного рельефа при воздействии сверхкоротких лазерных импульсов

- •0.6.0. Механизм образования поверхностных периодических структур при воздействии сверхкоротких импульсов

- •0.6.1. Резонансная дифракция на плоской поверхности с периодической модуляцией оптических свойств

- •0.6.2. Формирование периодического профиля поля температур

- •0.6.3. Эволюция периодических поверхностных структур в расплавленном поверхностном слое

- •0.7. Силовое действие сверхкоротких импульсов на прозрачные диэлектрики

- •Контрольные вопросы к разделу 4

- •Список рекомендуемой литературы

- •Кафедра лазерных технологий и экологического приборостроения

- •История кафедры лт и эп делится на

- •4 Разных периода:

- •1) Лазерное формирование многофункциональных зондов (мз) для зондовой микроскопии с целью создания универсальных зондовых микроскопов.

- •3) Наноструктурирование тонких металлических и полупроводниковых слоев.

- •4) Управление микрогеометрией, наношероховатостью и физико–химичекими свойствами поверхности материалов

- •2. Лаборатория лазерной очистки и реставрации произведений культуры и искусства (пкин) организована совместно с фирмой ооо «Мобильные лазерные системы».

- •Взаимодействие лазерного излучения с веществом (силовая оптика).

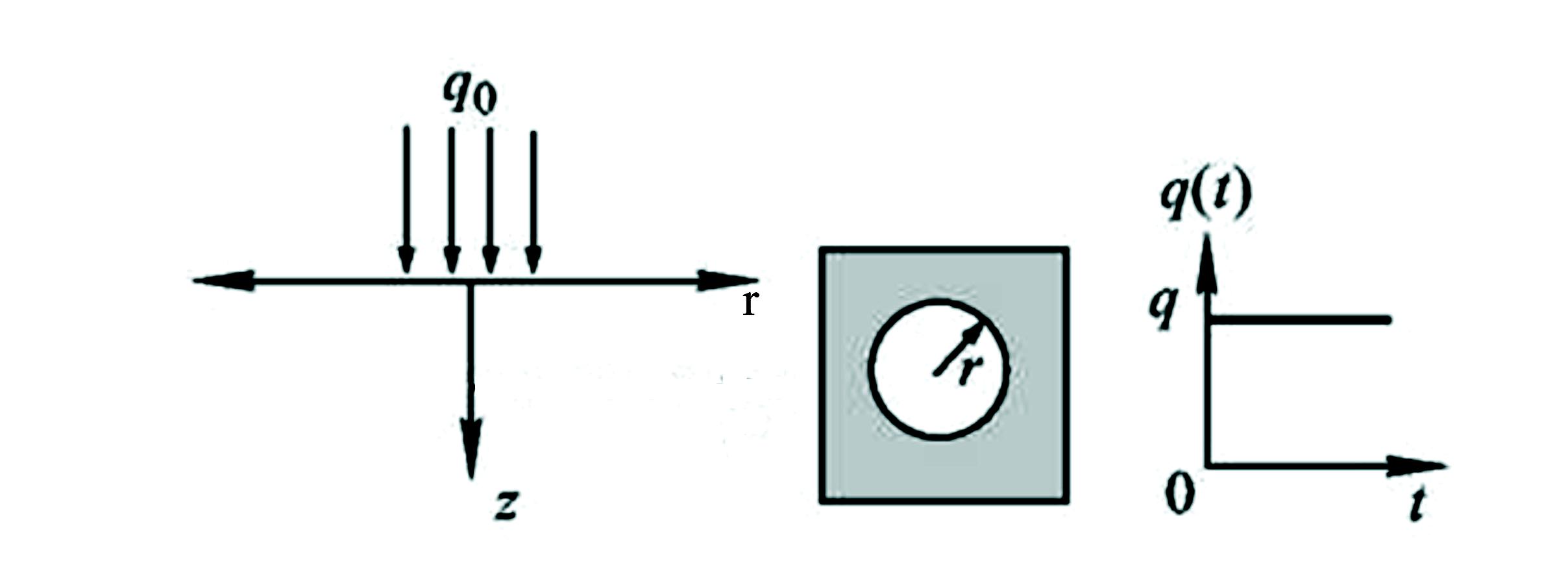

0.2.4. Нагрев материала постоянным лазерным излучением, луч сфокусирован в пятно круглого сечения

При

,

когда тепловой источник из объемного

переходит в поверхностный, при равномерной

засветке области облучения (см. рис. 0.15)

,

когда тепловой источник из объемного

переходит в поверхностный, при равномерной

засветке области облучения (см. рис. 0.15)

легко получается аналитическое решение в центре пятна на оси z

.

.

Рис. 0.15. Нагрев материала постоянным лазерным излучением, луч сфокусирован в пятно круглого сечения

Температура на поверхности в центре зоны облучения будет:

Как и в предыдущей задаче, решение зависит от соотношения между и . Поэтому решение задачи сводится к сопоставлению геометрических размеров зоны облучения с величиной прогретого слоя .

При

,

или

,

или

,

,

.

.

Пока вклад теплопроводности в распределение температуры мал, температура определяется решением одномерной задачи.

При

(

( ),

что выполняется обычно для

,

),

что выполняется обычно для

,

(0.54)

(0.54)

Таким образом, при нагреве полупространства ограниченным по размерам пятном при устанавливается стационарная температура (справедливо только при трехмерном теплоотводе).

Формула (0.54) удобна для оценки минимальной плотности потока, необходимой для разогрева поверхности до определенной температуры :

Так,

для того, чтобы нагреть на 100 К при

=

1 Вт/с град и

=10-2

см, требуется поглощенная плотность

мощности

=105

Вт/см2.

=105

Вт/см2.

Стационарное распределение температуры в центре области облучения в глубине материала будет:

(0.55)

(0.55)

Можно

считать, что время установления

стационарного распределения температуры

при

справедливо для точек

справедливо для точек .

Для случая нагрева ограниченным во

времени лазерным импульсом

.

Для случая нагрева ограниченным во

времени лазерным импульсом

с.

с.

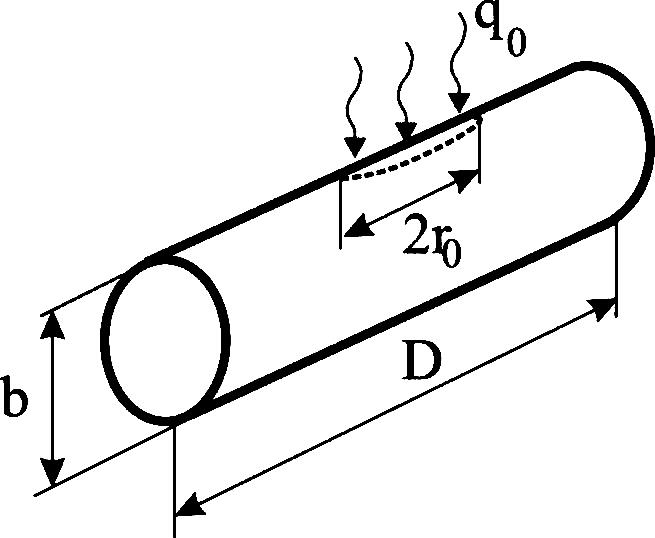

Обобщим полученные результаты

Довольно

точные и важные результаты можно

получить, не решая задачу строго, а лишь

проводя приближенные вычисления. Пусть

образец, который подвергается лазерному

воздействию, имеет вид цилиндра с

характерными размерами: диаметр -

,

длина -

,

радиус области облучения -

(см. рис. 0.16).

,

радиус области облучения -

(см. рис. 0.16).

Рис. 0.16. Схема лазерного воздействия на цилиндрический образец.

Образец

находится в контакте с газом или жидкостью

(есть теплообмен с окружающей средой).

Теплообменом можно пренебречь только

в зоне лазерного воздействия, но на

других поверхностях его надо учитывать.

При

10000

К важен конвективный теплообмен, а при

>

10000 К – важен лучистый теплообмен и

теплообмен за счет испарения.

10000

К важен конвективный теплообмен, а при

>

10000 К – важен лучистый теплообмен и

теплообмен за счет испарения.

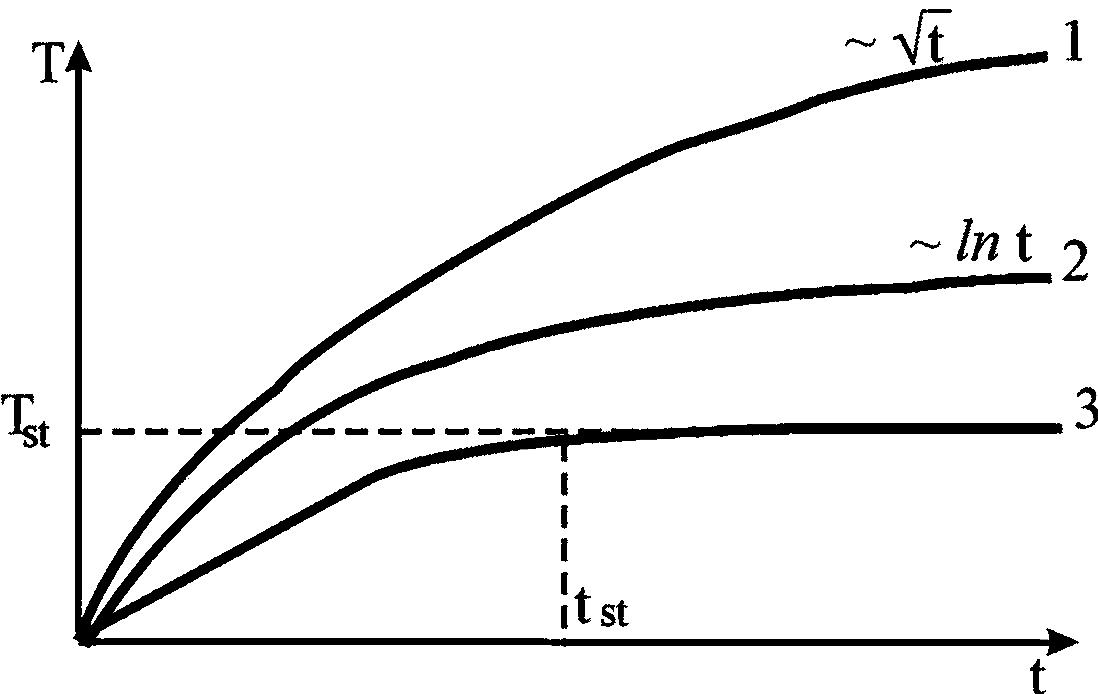

Исследуем ситуации с различными соотношениями между , , , .

1)

Размеры цилиндра и

много больше длины теплопроводности

В этом

случае всё определяется теплопроводностью

вглубь материала. Задачу можно

рассматривать как одномерную, температура

поверхности

(см. рис. 0.17, кривая 1).

(см. рис. 0.17, кривая 1).

2)

Диаметр цилиндра меньше длины

теплопроводности

,

то есть

,

то есть

,

,

,

а длина цилиндра

,

а длина цилиндра

.

.

Можно считать, что цилиндр равномерно прогрет по толщине, поверхностный источник превратился в объемный, а задача стала двумерной. Цилиндр греется в стороны.

- интегральная

показательная функция.

- интегральная

показательная функция.

Из полученного выражения следуют два важных частных случая:

а)

,

при

,

при

(иначе тривиально), тогда греется только

часть цилиндра под облучаемой областью,

теплоотвода нет – температура линейно

зависит от времени

(иначе тривиально), тогда греется только

часть цилиндра под облучаемой областью,

теплоотвода нет – температура линейно

зависит от времени

.

.

б) При

,

,

то

есть, все определяется теплоотводом

вбок за счет теплопроводности (теплоотвод

двумерный, поэтому

(см. рис. 0.17, кривая 2), при трехмерном

теплоотводе, как было показано раньше,

происходит стабилизация температуры

(рис. 0.17, кривая 3).

(см. рис. 0.17, кривая 2), при трехмерном

теплоотводе, как было показано раньше,

происходит стабилизация температуры

(рис. 0.17, кривая 3).

3) Для

будет адиабатический нагрев всего

образца теплом, которое мы подводим

через поверхность. Температура

определяется калориметрическим

уравнением:

будет адиабатический нагрев всего

образца теплом, которое мы подводим

через поверхность. Температура

определяется калориметрическим

уравнением:

,

где

,

где

.

.

Ход зависимостей температуры от времени для различной размерности теплоотвода показан на рис. 0.17.

Рис. 0.17. Зависимость температуры от времени. 1 – одномерный теплообмен, 2 – двумерный теплообмен, 3 – трехмерный теплообмен.

Отсюда следуют условия определения пороговых характеристик нагревания до требуемой температуры .

При

одномерном теплоотводе:

,

при двумерном -

,

а при трехмерном:

,

а при трехмерном:

.

.

Если теплофизические характеристики ни от чего не зависят, то оценки, полученные выше, весьма удовлетворительны.

Теперь рассмотрим некоторые случаи влияния реальных условий облучения на характеристики лазерного нагрева материалов.