- •Часть II

- •Содержание

- •0. Лазерный нагрев материалов 7

- •1. Лазерное разрушение поглощающих материалов 92

- •0. Современные представления об оптическом пробое прозрачных сред 136

- •Глава 0. Воздействие сверхкоротких лазерных импульсов на материалы 150

- •Введение

- •0. Лазерный нагрев материалов

- •0.1. Общая характеристика нагревания лазерным излучением

- •0.0.0. Тепловые эффекты в конденсированных средах

- •0.0.1. Основные особенности температурной кинетики при лазерном воздействии на металлы

- •0.0.2. Теплопроводностные механизмы отвода тепла. Уравнение теплопроводности, начальное и граничные условия

- •0.1. Термические эффекты, сопровождающие лазерный нагрев

- •0.1.0. Термомеханические эффекты

- •0.1.1. Фазовые переходы в твердом состоянии (лазерное упрочнение)

- •0.1.2. Эмиссионные процессы

- •0.1.3. Основные особенности лазерной активации процессов аррениусовского типа. Лазерное окисление

- •0.1.4. Диффузионно-химические явления

- •0.1.5. Экзотермические эффекты при импульсном лазерном воздействии на металлы

- •0.2. Линейные режимы лазерного нагрева

- •0.2.0. Понятие температуры электронной и решеточной подсистем

- •0.2.1. Нагрев полупространства экспоненциально спадающим с глубиной тепловым источником

- •0.2.2. Нагрев металла импульсным излучением постоянной мощности

- •0.2.3. Нагрев материала лазерным пучком с гауссовым профилем

- •0.2.4. Нагрев материала постоянным лазерным излучением, луч сфокусирован в пятно круглого сечения

- •0.2.5. Влияние временной зависимости интенсивности лазерного излучения

- •0.2.6. Лазерный нагрев тонких слоев и пленок

- •0.2.7. Нагрев материалов в интерференционном лазерном поле

- •0.2.8. Особенности нагрева материала движущимся световым пятном.

- •0.3. Нелинейные режимы лазерного нагрева

- •0.3.0. Нагрев с учетом температурной зависимости поглощательной способности

- •0.3.1. Изменение поглощательной способности окисляющихся материалов при лазерном нагревании. Тепловая неустойчивость

- •0.3.2. Интерференционные явления в окисном слое

- •0.4. Лазерное плавление поверхности

- •0.4.0. Вакансионная модель плавления

- •Контрольные вопросы к разделу 1

- •1. Лазерное разрушение поглощающих материалов

- •1.0. Общая характеристика механизмов лазерного разрушения

- •1.0. Механическое низкотемпературное разрушение хрупких материалов

- •1.0.0. Разрушение упругими напряжениями

- •1.0.1. Разрушение остаточными напряжениями

- •1.1. Химические механизмы разрушения

- •1.2. Высокотемпературные механизмы с участием испарения

- •1.3. Поляритонный механизм формирования лазерно-индуцированного поверхностного рельефа

- •1.4. Лазерное испарение

- •1.4.0. Кинетика испарения плоской поверхности

- •1.4.0.0. Испарение в вакуум и среду с противодавлением

- •1.4.0.1. Температурная граница перехода от нагрева к испарению

- •1.4.1. Теплофизика перехода от нагрева к испарению

- •1.4.2. Одномерная задача о лазерном нагреве с испарением

- •1.4.2.0. Установление стационарного режима. Определение квазистационарных параметров

- •1.4.2.1. Зависимость температуры и скорости лазерного разрушения от плотности светового потока.

- •1.4.3. Вытеснение расплава избыточным давлением паров

- •1.5. Свойства лазерного пара и плазмы, их влияние на процесс разрушения

- •Контрольные вопросы к разделу 2

- •0. Современные представления об оптическом пробое прозрачных сред

- •0.0. Физические представления об оптическом пробое идеальных диэлектриков

- •0.0.0. Оптический пробой газов

- •0.0.1. Оптический пробой идеально чистых твердых тел

- •0.1. Тепловой механизм оптического пробоя реальных сред

- •0.1.0. Основные экспериментальные закономерности и особенности оптического пробоя и разрушения оптически неоднородных сред

- •0.1.1. Тепловая неустойчивость

- •0.1.2. Статистическая концепция оптического пробоя

- •0.1.3. Размерная зависимость порога пробоя

- •Контрольные вопросы к разделу 3

- •Глава 0. Воздействие сверхкоротких лазерных импульсов на материалы

- •0.0. Двухтемпературная модель при сверхкоротком воздействии

- •0.1. Особенности экспериментального изучения воздействия фемтосекундных лазерных импульсов на материалы

- •0.2. Особенности разлета вещества при фемтосекундном лазерном воздействии

- •0.3. Плавление при воздействии сверхкоротких лазерных импульсов

- •0.3.0. Термическое плавление с высокими скоростями

- •0.3.1. Нетермическое плавление

- •0.4. Фотофизическая абляция

- •0.5. Уплотнение электронного газа и кулоновский взрыв в поверхностном слое проводника

- •0.6. Формирование лазерно-индуцированного поверхностного рельефа при воздействии сверхкоротких лазерных импульсов

- •0.6.0. Механизм образования поверхностных периодических структур при воздействии сверхкоротких импульсов

- •0.6.1. Резонансная дифракция на плоской поверхности с периодической модуляцией оптических свойств

- •0.6.2. Формирование периодического профиля поля температур

- •0.6.3. Эволюция периодических поверхностных структур в расплавленном поверхностном слое

- •0.7. Силовое действие сверхкоротких импульсов на прозрачные диэлектрики

- •Контрольные вопросы к разделу 4

- •Список рекомендуемой литературы

- •Кафедра лазерных технологий и экологического приборостроения

- •История кафедры лт и эп делится на

- •4 Разных периода:

- •1) Лазерное формирование многофункциональных зондов (мз) для зондовой микроскопии с целью создания универсальных зондовых микроскопов.

- •3) Наноструктурирование тонких металлических и полупроводниковых слоев.

- •4) Управление микрогеометрией, наношероховатостью и физико–химичекими свойствами поверхности материалов

- •2. Лаборатория лазерной очистки и реставрации произведений культуры и искусства (пкин) организована совместно с фирмой ооо «Мобильные лазерные системы».

- •Взаимодействие лазерного излучения с веществом (силовая оптика).

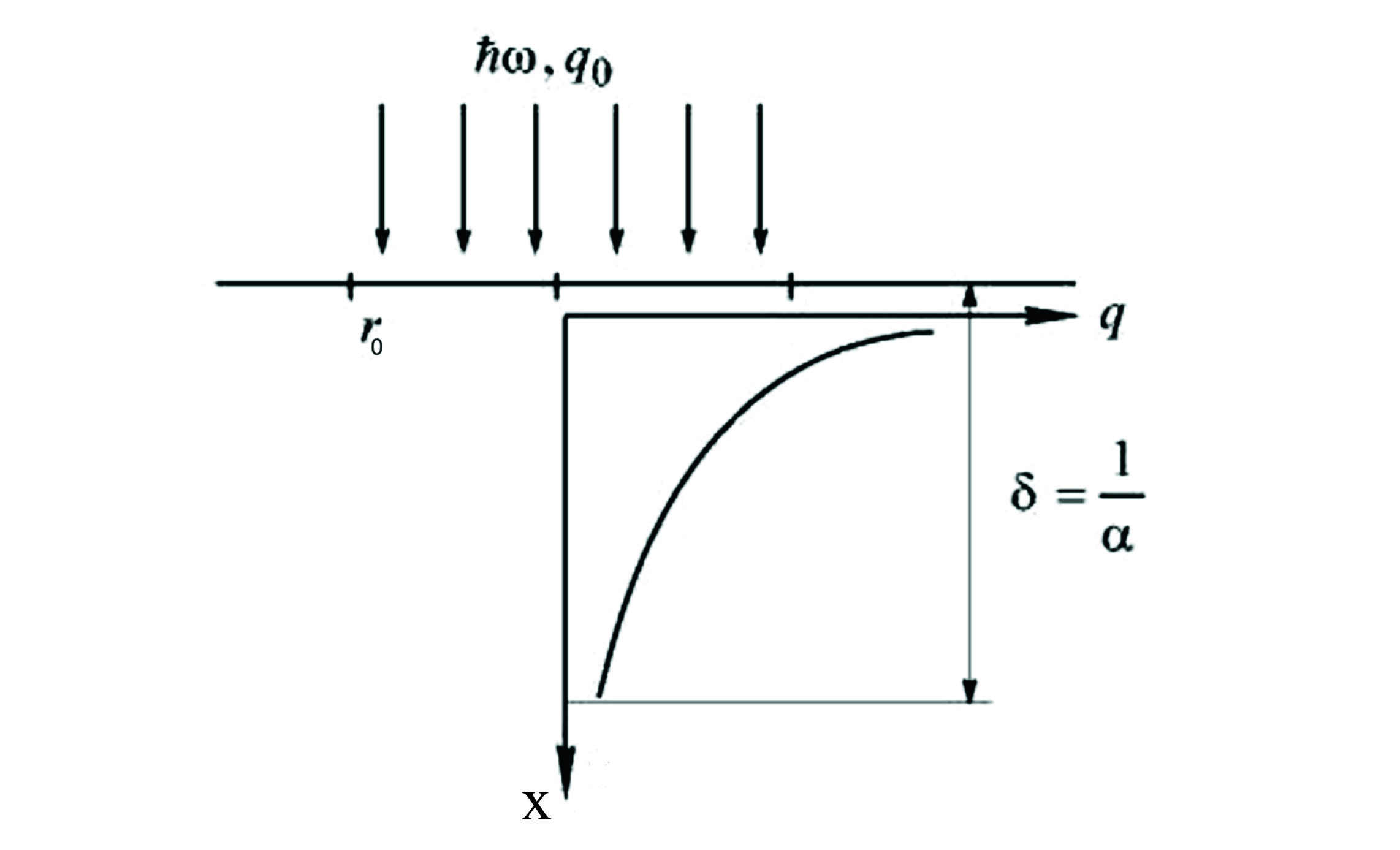

0.2.1. Нагрев полупространства экспоненциально спадающим с глубиной тепловым источником

Предположим, что на металл, поглощательная способность которого не зависит от температуры, падает лазерное излучение, плотность потока которого равномерно распределена по пятну нагрева радиуса

и не зависит от времени.

Для получения качественных представлений о нагреве материала непрерывным лазерным излучением достаточно моделировать временной ход оптического воздействия ступенчатой функцией Хевисайда:

Выявление

основных закономерностей процесса

удобно проводить для одномерных моделей,

применение которых справедливо при

.

Практически все начальные стадии нагрева

металлов как импульсным, так и непрерывным

излучением можно рассматривать в

одномерном приближении, представляя

металл полупространством (рис. 0.12), т.е.

.

Практически все начальные стадии нагрева

металлов как импульсным, так и непрерывным

излучением можно рассматривать в

одномерном приближении, представляя

металл полупространством (рис. 0.12), т.е.

,

объемный источник тепла будет

,

объемный источник тепла будет

(

( ).

Считаем, что

).

Считаем, что

с,

то есть

.

с,

то есть

.

(0.37)

(0.37)

Начальное

условие (0.5) запишем для равномерного

распределения температуры в теле:

(в большинстве случаев можно считать

(в большинстве случаев можно считать

).

Тогда, когда процесс нагревания

определяется абсолютной температурой,

считать

нельзя, если процесс реагирует на перепад

температуры, то можно принять

.

).

Тогда, когда процесс нагревания

определяется абсолютной температурой,

считать

нельзя, если процесс реагирует на перепад

температуры, то можно принять

.

Граничные условия (0.7) описывают поведение температуры на большом удалении от облучаемой поверхности

(0.38)

(0.38)

На облучаемой поверхности действуют граничные условия II рода (0.8) при

- теплопотери

(отрицательные по величине), первый член

– потери конвекционные, при 1000 К ~10

Вт/см2, второй член – лучистые

потери, при 1000 К ~5 Вт/см2, последний

член – потери на испарение, наиболее

существенный, в определенных условиях

могут компенсировать ввод тепла

полностью. На стадии, когда разрушения

вещества нет (скорость испарения

мала), этим членом пренебрегают.

- теплопотери

(отрицательные по величине), первый член

– потери конвекционные, при 1000 К ~10

Вт/см2, второй член – лучистые

потери, при 1000 К ~5 Вт/см2, последний

член – потери на испарение, наиболее

существенный, в определенных условиях

могут компенсировать ввод тепла

полностью. На стадии, когда разрушения

вещества нет (скорость испарения

мала), этим членом пренебрегают.

Рис. 0.12. К постановке краевой задачи теплопроводности при выравнивании температур и

Таким образом, в большинстве случаев поверхность, на которую падает лазерное излучение, можно считать теплоизолированной. Поэтому граничные условия на поверхности выглядят так:

,

,

следовательно, при малых потерях

.

(0.39)

.

(0.39)

Применив преобразования Лапласа (0.11) к уравнению (0.37) и граничным условиям (0.38, 0.39), получим дифференциальное уравнение в полных дифференциалах для рассматриваемой краевой задачи

(0.40)

(0.40)

В (0.40)

учтено, что

,

кроме того,

,

кроме того,

и

и

.

Условия (0.38, 0.39)

приобретают вид:

.

Условия (0.38, 0.39)

приобретают вид:

,

,

.

.

При этих условиях решение (0.40) будет:

Воспользовавшись таблицами обратных преобразований, получим распределение температуры в глубь металла:

.

(0.41)

.

(0.41)

Весь разогрев определяется соотношением трех величин, имеющих размерность длины: - координата, - глубина проникновения излучения, - длина теплопроводности (то есть расстояние, на которое уходит температурная волна от места, в котором она образовалась).

Проанализируем

выражение (0.41). При

получим выражение для температуры на

поверхности:

получим выражение для температуры на

поверхности:

(0.42)

(0.42)

После окончания воздействия длительностью для нахождения температуры на поверхности можно воспользоваться понятием стока. Под стоком понимают источник тепла с отрицательной интенсивностью, равной интенсивности источника, включенный на время позднее источника.

Частные случаи:

1)

Теплопроводность еще не работает –

,

(

,

( ),

),

(0.43)

(0.43)

весь разогрев определяется тепловыделением на глубине .

Если

тепловой поток является функцией

времени, то

следует заменить на

следует заменить на

.

Для металлов это приближение справедливо

при временах

.

Для металлов это приближение справедливо

при временах

с. При этих временах для металлов можно

говорить только о температуре электронов

.

Для диэлектриков, когда может быть

с. При этих временах для металлов можно

говорить только о температуре электронов

.

Для диэлектриков, когда может быть

,

выражение (0.43) справедливо почти всегда.

,

выражение (0.43) справедливо почти всегда.

В тех

случаях, когда теплопроводность играет

определяющую роль в распределении

температуры

(

( ),

что характерно для большинства случаев

лазерного воздействия на металлы,

распределение температуры можно получить

из (0.41) при

),

что характерно для большинства случаев

лазерного воздействия на металлы,

распределение температуры можно получить

из (0.41) при

.

Но можно специально решить задачу о

нагревании полупространства при

поглощении лазерного излучения на

границе.

.

Но можно специально решить задачу о

нагревании полупространства при

поглощении лазерного излучения на

границе.