- •Введение.

- •Глава 1. Географическое положение и геологическое строение района работ.

- •Глава 2. Годографы.

- •Глава 3. Аппаратура и методика работ.

- •§1. Аппаратура.

- •Источники сейсмических волн.

- •§2. Методика работ мпв.

- •§3. Методика работ мов-огт.

- •Глава 4. Обработка данных.

- •§1. Обработка данных мпв.

- •Этап 1 – создание проекта. Ввод параметров системы наблюдений.

- •§2. Обработка данных мов-огт.

- •Создание проекта

- •Ввод полевых данных и создание внутренней базы данных

- •Присвоение геометрии.

- •Первичная обработка и проверка данных

- •Глава 5. Результаты работ.

- •Заключение.

- •Список литературы.

§2. Обработка данных мов-огт.

Метод общей глубиной точки (МОГТ), основан на многократной регистрации отражений от общей глубинной точки (точнее площадки) при разных расстояниях источник приемник. При последующем суммировании этих записей с соответствующими временными (кинетическими) поправками обеспечивается усиление этих отражений относительно помех – многократных отражений, поверхностных и некоторых других типов волн.

Часто используется также многократное возбуждение и суммирование сигналов на фиксированных точках возбуждения и приема для усиления полезных сигналов на фоне нерегулярных помех – накопление возбуждений.

При обработке данных МОГТ, часто возникает необходимость суммировать сейсмические трассы, собранные в группы (ансамбли) по определенному признаку: по общей глубинной точке – ОГТ, общему пункту возбуждения – ОПВ и т.д.

Для того чтобы в последующем можно было делать такие сортировки трасс, в системе RadExPro создается база сейсмических данных, в которой каждой сейсмической трассе присваиваются уникальные параметры: номер трассы (сквозной по базе), номер трассы в сейсмограмме, номер точки возбуждения, координаты точки приема и т.д. Эти параметры записываются в заголовок (этикетку или паспорт) трассы. Поскольку, в основном, они относятся к геометрическому положению источника и приёмника на местности, эта процедура называется присвоением геометрии. Расположение источников и приёмников относительно изучаемого объекта на местности называется системным наблюдением. В сейсморазведке принято системы наблюдений изображать графически на обобщенной плоскости.

Главной целью обработки данных МОГТ является получение временного разреза ОГТ, на котором целевые отражающие горизонты прослеживаются наилучшим образом, помехи подавлены или существенно ослаблены. Определяются также скорости покрывающие толще, а в некоторых случаях оценивается и распределение коэффициентов отражения и поглощения.

Создание проекта

запускаем программу RadExPro, создаем новый проект, присваиваем ему имя и созданную под тем же именем директорию;

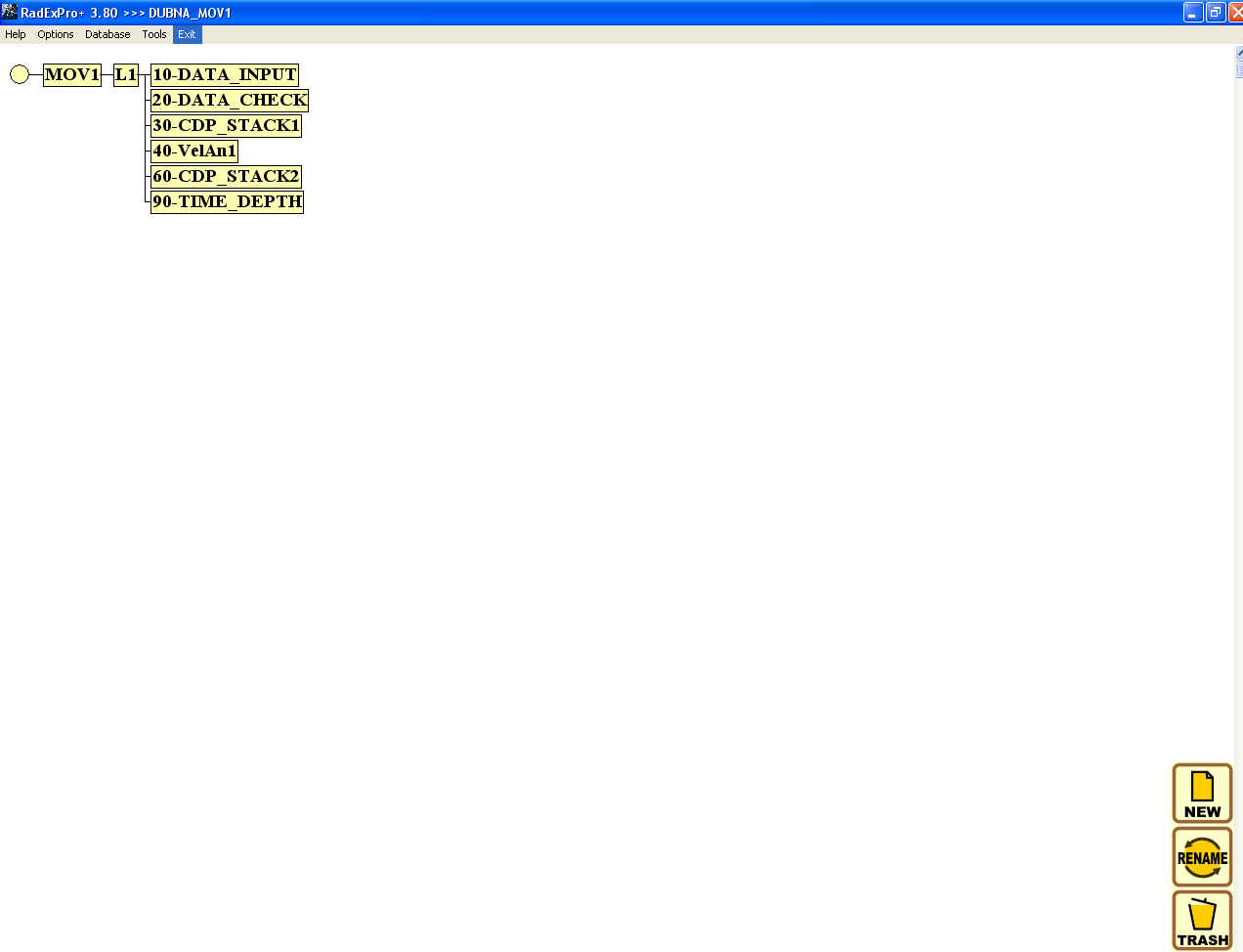

после этого в основном окне программы создаем дерево проекта: “Area”-“Line”-“Stream” (“Площадь» - «Профиль» - «Поток”) (рис. 1);

создав новый поток, дважды кликаем левой клавишей по нему – входим в окно потока, собирая в необходимой последовательности процедуры обработки и задавая их параметры.

Рис. 1. Создание проекта.

Ввод полевых данных и создание внутренней базы данных

Назначение этого потока – открыть файлы полевых данных, считать данные и записать их во внутреннюю базу данных RadExPro.

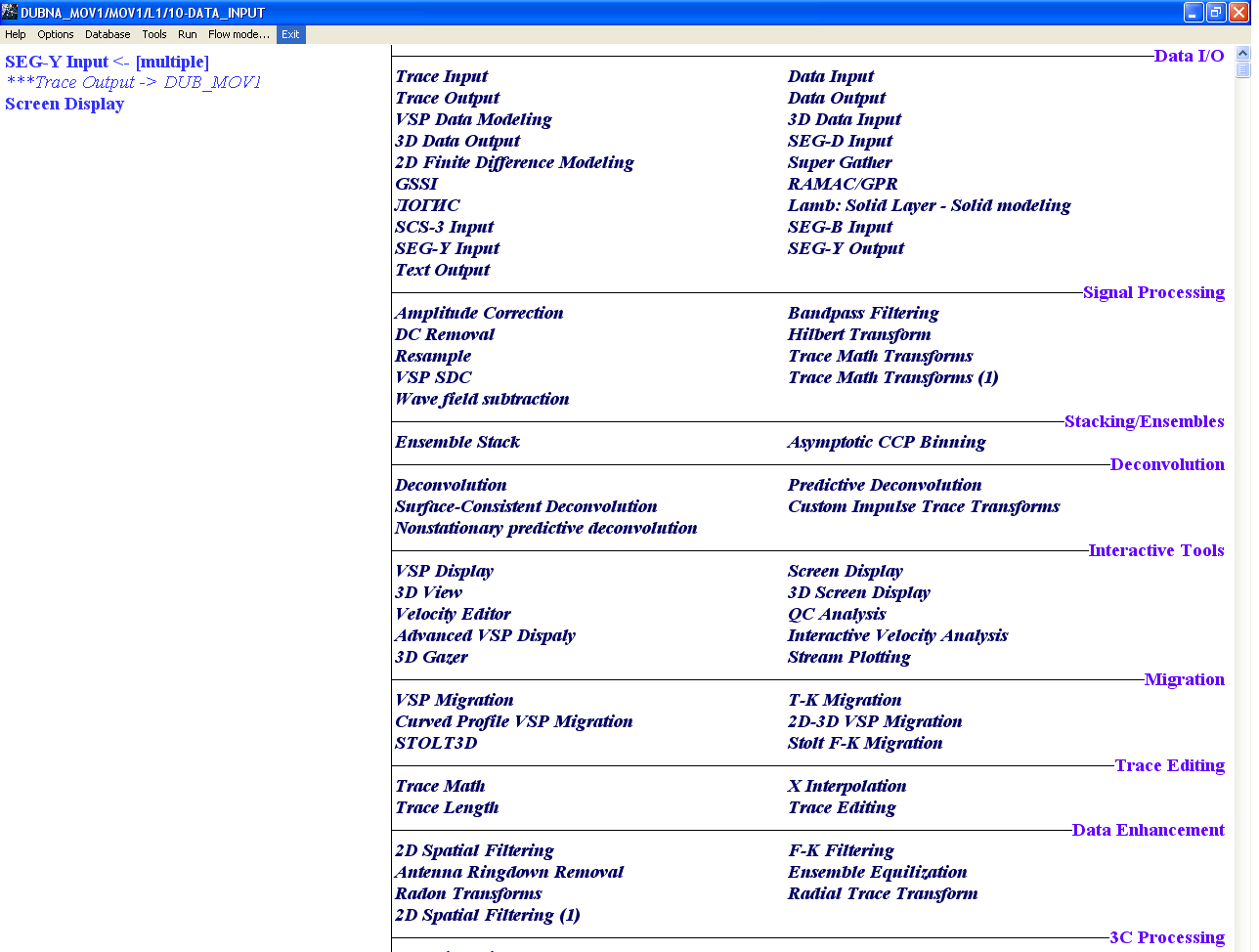

вводим данные в формате SEG-Y. Считываем их процедурой “SEG-Y Input” и сохраняем процедурой “Trace Output”;

с помощью процедуры визуализации трасс “Screen Display” контролируем правильность считывания данных;

Рис. 2. Ввод данных.

Вводим данные с помощью функции SEG-Y Input, т.к. полевые данные были записаны в формате SEG-Y. В окне функции указываем файл, параметры которого программа должна распознать автоматически, при необходимости их можно поменять. Основные параметры, которыми мы пользовались: ключ сортировки (Sorted By) и диапазон вводимых данных (Selection).

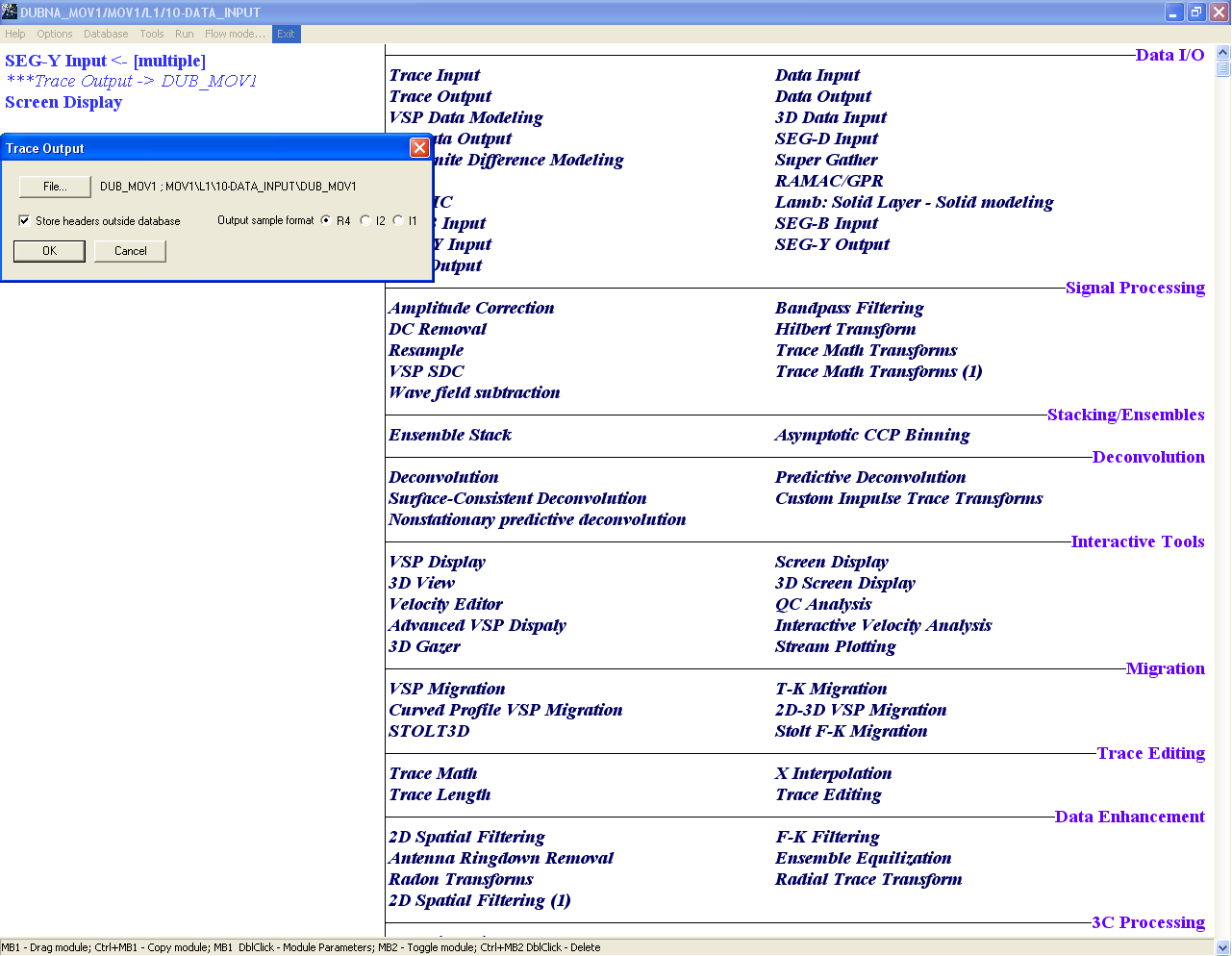

С помощью функции Trace Output, данные записываются в базу данных программы, здесь необходимо указать имя файла и числовой формат (рис. 3).

Рис. 3. Запись в базу данных