- •Введение.

- •Глава 1. Географическое положение и геологическое строение района работ.

- •Глава 2. Годографы.

- •Глава 3. Аппаратура и методика работ.

- •§1. Аппаратура.

- •Источники сейсмических волн.

- •§2. Методика работ мпв.

- •§3. Методика работ мов-огт.

- •Глава 4. Обработка данных.

- •§1. Обработка данных мпв.

- •Этап 1 – создание проекта. Ввод параметров системы наблюдений.

- •§2. Обработка данных мов-огт.

- •Создание проекта

- •Ввод полевых данных и создание внутренней базы данных

- •Присвоение геометрии.

- •Первичная обработка и проверка данных

- •Глава 5. Результаты работ.

- •Заключение.

- •Список литературы.

§2. Методика работ мпв.

Совокупность приемов, обеспечивающих оптимальные условия для реализации возможностей того или иного метода сейсмической разведки, называют методикой сейсморазведочных работ. Расположение источника относительно приемной расстановки (сейсмокосы, пьезокосы) и способы перемещения ее и пункта возбуждения на поверхности регистрации данных называются системой наблюдений.

Метод преломленных (головных) волн

Прямые кинематические

задачи метода преломленных волн.

Рассмотрим однородный слой с наклонной

плоской подошвой, лежащий на однородном

полупространстве. Свободную поверхность

слоя совместим с плоскостью OXY декартовой

системы координат, направив ось Z вниз.

Разместим точечный источник в начале

координат и ось ОХ направим вкрест

простирания подошвы слоя. Обозначим

скорость продольных волн в слое и упругом

полупространстве v1 и v2

соответственно. Угол выхода лучей

головной волны на поверхность наблюдений

![]() .

Отсюда следует, что годограф головной

волны представляет собой прямую линию,

имеющую угловой коэффициент

.

Отсюда следует, что годограф головной

волны представляет собой прямую линию,

имеющую угловой коэффициент

![]()

Уравнение годографа головной волны:

![]()

где t0 – точка пересечения продолжения годографа с осью времен.

![]()

Угол

![]() берется со знаком “+” по падению пласта

и со знаком “-” – по восстанию, т.е.

кажущаяся скорость головной волны по

восстанию пласта выше, чем по падению.

берется со знаком “+” по падению пласта

и со знаком “-” – по восстанию, т.е.

кажущаяся скорость головной волны по

восстанию пласта выше, чем по падению.

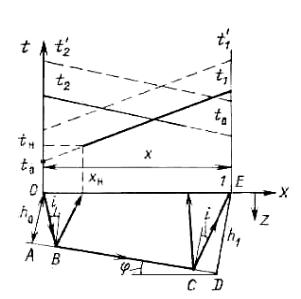

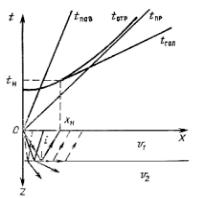

1. Схема решения обратной кинематической задачи МПВ в методе t0 Допущения, при которых работает метод. t1 — прямой годограф; t2 — встречный годограф; t1, t2 — нагоняющие годографы. 2. Соотношение между годографами прямой, отраженной и головной волн. tпр — годограф прямой волны; tпов — годограф поверхностной волны; tгол— годограф головной волны; tотр — годограф отраженной волны.

Кажущаяся скорость:

![]()

С учетом того, что

![]() ,

получаем

,

получаем

![]()

Если вместо слоя рассматривать толщу наклонных пластов, то, используя понятие эффективной скорости для годографа волны, преломленной на подошве этой толщи, получаем

![]() ,

,

![]() .

.

В начальной точке годографа преломленной волны лучи отраженной под критическим углом волны и первый луч головной волны совпадают между собой. Соотношение между годографами отраженной и преломленной волн для одной и той же границы приведено на рисунке.

§3. Методика работ мов-огт.

В методе отраженных волн основную информацию извлекают из годографа отраженных волн. Получение годографа возможно только тогда, когда на сейсмограмме надежно выделяются волны, отраженные от соответствующей границы. Для этого необходимо следующее:

а) интенсивность источника должна быть такой, чтобы отраженные от всех интересующих границ, волны значительно превышали уровень естественных помех;

б) расстояние между приемниками не должно превышать величину, при которой можно распознавать волны, отраженные от одной и той же границы;

в) длина приемной расстановки (длина годографа) должна позволять уверенно определять Vэф;

г) шаг наблюдений (расстояние, на которое смещают всю измерительную установку вдоль профиля) должен обеспечивать непрерывность прослеживания целевых горизонтов на всей изучаемой площади;

д) соблюдение всех условий, предъявляемых к сейсмическим данным в процессе их обработки.

Выбор типа источника (поверхностный или погружной) определяется условиями проведения работ. Достичь необходимой интенсивности при этом можно путем группирования однотипных источников.

Для приема упругих волн используют вертикальные сейсмоприемники для MOB на продольных волнах и горизонтальные—на поперечных SV-волнах. Это обусловливается тем, что в большинстве случаев верхняя часть разреза представлена рыхлыми отложениями мощностью от нескольких до 30—50 м. Эти отложения образуют зону малых скоростей (ЗМС). Скорость продольных волн в этой зоне изменяется от 300 до 800 м/с. Лучи отраженных волн при преломлении на подошве ЗМС идут почти вертикально. Поэтому вектор смещения продольных волн также направлен почти вертикально, а поперечных SV-волн—горизонтально вдоль профиля. Таким образом, вертикальные сейсмоприемники будут реагировать преимущественно на продольные волны, а горизонтальные — на поперечные SV-волны.

Наблюдения ведут по схеме центральной или фланговой расстановки. В первом случае пункт возбуждения всегда располагают в центре приемной расстановки — получают две ветви годографа. Во втором — пункт возбуждения удаляют от начала приемной расстановки и располагают на фланге, левом или правом относительно движения вдоль профиля. Длина годографа при этом составляет xm. Расстояние между началом приемной расстановки и пунктом возбуждения (вынос) выбирают опытным путем. При этом получают односторонние годографы.

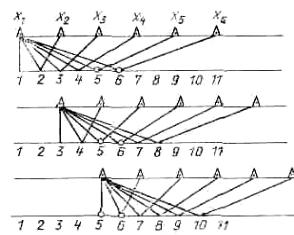

Рис.1.24 Система наблюдений в МОГТ. 1 - 11 — номера глубинных точек.

В методе ОГТ в каждой точке наблюдения на профиле необходимо получить несколько записей при симметричном разносе приемника и источника относительно этой точки. Число таких позиций определяет кратность перекрытия и эффективность дальнейшей обработки получаемых сейсмических данных. Наблюдения ведут следующим образом. Точки наблюдения располагают по линейному профилю с шагом Δx, равным шагу приемной установки.

При каждой позиции приемной расстановки пункт возбуждении располагают в одной из точек профиля около первого приемника — фланговая расстановка без выноса или на расстоянии, кратном шагу наблюдения, — фланговая расстановка с выносом. После возбуждения и регистрации упругих волн всю расстановку источник — приемник перемещают на один шаг вдоль профиля. Таким образом, источник и приемники последовательно располагаются на всех точках наблюдения x1, x2,…….., xn вдоль профиля. В каждой точке наблюдения при соответствующем положении измерительной установки в свое время окажется и источник.

Такой же годограф ОГТ будет получен и для последующих точек профиля. Исключение составляют две первые и две последние точки на профиле.

Если при каждом возбуждении использовать 2N приемных каналов, то на каждой точке профиля будет получен годограф ОГТ из N точек, т. е. каждая глубинная точка будет перекрыта N раз. Для выноса источника kΔx годограф ОГТ будет получен для удаления l=k·Δx; (k+1)·Δx,..., (k+N)·Δx.

Основное преимущество метода ОГТ перед методом МПВ заключается в том, что он позволяет путем соответствующей обработки первичных данных на ЭВМ ослабить интенсивность регулярных волн-помех, в первую очередь полнократных отраженных волн. Как следует из выражений для годографов однократных и многократных волн в методе ОГТ, при одном и том же или близких значениях t0 годографы однократной и полнократных волн могут различаться только значением Vэф.

Различия во временах прихода этих волн в зависимости от l при условии L=2l<Нэф определяются функцией запаздывания τ:

![]() (1),

(1),