- •1.Инженерная геология как наука геологического цикла; определение, структура, объект, предмет исследования. Научный метод инженерной геологии.

- •2.Состав грунтов. Взаимодействие компонентов грунта. Структурные связи в грунтах.

- •3. Свойства грунтов. Факторы их определяющие.

- •5.Прочностные свойства грунтов

- •6.Главные закономерности формирования свойств грунтов разных генетических классов Магматические грунты

- •Осадочные грунты

- •Образование исходного материала при выветривании

- •Перенос и отложение осадочного материала

- •Преобразование осадка в породу (диагенез)

- •7. Корреляция между свойствами грунтов. Инженерно-геологический элемент

- •8. Общая классификация грунтов

- •9. Массивы грунтов; факторы, определяющие их инженерно-геологические особенности.

- •10. Прочность и деформируемость массивов трещиноватых скальных грунтов.

- •11. Система методов создания грунтов и грунтовых массивов с заданными особенностями.

- •12. Микросейсмические условия территории. Инженерно-геологические факторы.

- •13. Процессы выветривания и их иг значение

- •16. Просадки в лессах, их инженерно-геологическое значение.

- •17.Факторы, определяющие инженерно-геологические условия территорий.

- •18. Инженерно - геологическое картирование и районирование как методы региональных инженерно-геологических исследований.

- •19. Инженерно-геологические карты, их иерархия.

- •20. Основные положения методологии инженерно-геологических изысканий.

9. Массивы грунтов; факторы, определяющие их инженерно-геологические особенности.

массив горных пород – это часть земной коры, находящаяся в сфере инженерного воздействия, исследуемая с целью определения условий производства инженерных работ и эксплуатации сооружения и обладающая инженерно-геологической структурой, отличной от структуры соседних с ним участков земной коры (то есть массив горных пород рассматривается как геологический объект, взаимодействующий с конкретным инженерным сооружением или комплексом сооружений)

Главнейшими факторами, определяющими физико-механические свойства массива и поведение его при взаимодействии с инженерным сооружением, являются вещественный состав массива, его строение, выветрелость и трещиноватость грунтов, обводненность, неоднородность, ндс. Все эти показатели и как следствие этого инженерно-геологические особенности массивов находятся в прямой зависимости от историческо-генетических и геолого-структурных факторов, а также современной тепло- и влагообеспеченности массивов.

По вещественному составу различают массивы, сложенные скальными грунтами, дисперсными и криогенными. Кроме того, довольно широко распространены массивы смешанного состава. Массивы, сложенные скальными грунтами, в ненарушенном состоянии имеют высокую прочность, высокие значения показателей деформируемости и ничтожную водопроницаемость. Главным фактором, определяющим их физ-мех и фильтр. свойства, являются трещиноватость. Из петрографических свойств важно наличие расворимых пород. Массивы дисперсных пород разнообразны по свойствам в зависимости от гранулометрического и минерального состава слагающих их пород. Общей особенностью массивов дисп.грунтов является резкое изменение их поведения при взаимодействии с водой. Инж-геол. особенности массивов криогенных грунтов определяются содержанием подземных льдов – льдистостью массива и его температурой.

Выветрелость массива определяет прочность, деформируемость, размываемость и водопроницаемость массива. В общем случае в полном разрезе коры выветривания выделяются несколько горизонтов, различных по физ-мех и фильт свойствам. Мощность выветрелых массивов, закономерность ее изменения зависят от геологического строения района. Различают площадные и линейные коры выветривания. Мощность первых зависитот мин.состава грунтов приповерхностной зоны, геологической деятельности процесса. Линейные формируются по зонам тектонических нарушений, складчатых слоистых массивов, по прослоям отдельных неустойчивых пород и по поверхностям их ослабления.

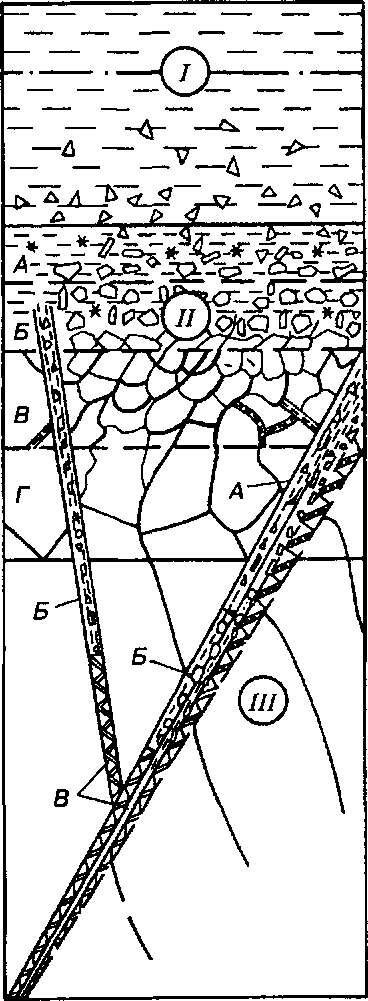

Схема расчленения коры выветривания (по Г. С.Золотареву).

Зоны

выветривания и их характерные особенности:

I — дисперсная — полного химического

преобразования исходных пород. Возможно

разделение на два—три горизонта. Слабо

изучена в инженерном отношении; II —

обломочная — преобладание физической

дезинтеграции и частичное химическое

разложение; по степени раздробленности

и химического разложения, количеству

минеральных новообразований и

физико-механическим свойствам

подразделяются обычно на четыре

горизонта, обозначаемых А, Б, В и Г; III —

трещинная — раздробление массива и

начало разложения пород по крупным

трещинам и тектоническим зонам; появление

на значительных глубинах. Коэффициент

выветрелости -отношение

плотности выветрелого грунта к плотности

монолитного грунта. Коэффициент выветрелости

крупнообломочных грунтов ![]() ,

д.е., определяется

по формуле

,

д.е., определяется

по формуле

![]() ,

(А.7)

,

(А.7)

где ![]() -

отношение массы частиц размером менее

2 мм к массе частиц размером более 2 мм

после испытания на истирание в полочном

барабане,

-

отношение массы частиц размером менее

2 мм к массе частиц размером более 2 мм

после испытания на истирание в полочном

барабане, ![]() -

то же, в природном состоянии.

-

то же, в природном состоянии.

Коэффициент выветрелости К_wr, д. е. ¦

Невыветрелый |

1 |

Слабовыветрелый |

1>К_wr>0=0,9 |

Выветрелый |

0,90> К_wr >=0,80 |

Сильновыветрелый |

0,80> К_wr |

Трещиноватость. Практически все массивы трещиноваты (кроме сыпучих песков и весьма пластичных грунтов, например, солей). Трещиноватость является главной причиной сжимаемости, неустойчивости, повышенной водопроницаемости, неоднородности свойств массивов скальных грунтов.

Трещины бывают первичными и вторичные. Первичные – литогенетические, ( т.е. образовавшиеся при формировании пород из осадка или магматического расплава) и трещиноватость, связанная с региональными тектоническими процессами. Их объем невелик. Вторичные трещины образуются в массиве грунтов при тектонических дислокациях (разрывных, складчатых), при выветривании, при искуственном разрушении пород, при взрывах и т.д. Они могут быть унаследованными, т.е. развиваться по первичным трещинам, или новообразованными. Направление трещин, их крутизну, взаимные соотношения систем трещин необходимо учитывать при оценке устойчивости склонов и искусственных откосов. При неблагоприятном расположении трещин в массиве формируюися поверхности ослабления, по которым происходят оползни и обвалы. Важное значение имеет состав заполнителя трещин и характер их поверхности. Различают трещины с гладкой, шероховатой и бугристой поверхностью. От характера вещества, выполняющего трещины, зависит водопроницаемость, прочность, деформируемость массива, а также возможность улучшения его свойств методами технической мелиорации грунтов. Также различают три типа пространственной сети трещин: 1) непрорывную, 2) промежуточную, 3) прерывистую.

Газонасыщенность массивов является важным факторм, определяющим их устойчивость в подземных выработках, при разработке месторождений полезных ископаемых. Наиболее газонасыщенными являются массивы угленосных пород. Природный газ – метан, азот, углекислый газ + примеси. Первоисточник газа – гумусовое органическое вещество.

Обводненность. Характер и степень обводненности массива грунтов оказывают существенное влияние на физ-мех свойства. Подземные воды при оценке массива рассм в трех аспектах: 1) как компонент грунта, 2) как растворы, вступающие в хим.реакции с породами массива, 3) как силовой фактор, воздействие которого приводит к изменению ндс, снижению его прочности и устойчивости. Обводненность массива во всех случаях ухудшает физ-мех свойства грунтов.

Также важны температура массивов грунтов (переход через 0º), фазовое состояние жидкой компоненты,

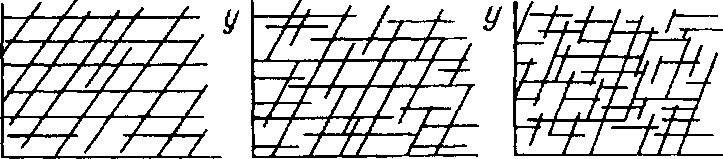

Анизотропия свойств массива. Хорошо известна анизотропия грунтов и их массивов по важнейшим показателям свойств: фильтрационная анизотропия в лёссах, анизотропия прочности на сжатие, растяжение и сдвиг в слоистых грунтах и др. Отнесение геологического объекта к анизотропному или изотропному зависит от масштаба. Также следует различать анизотропию свойств кристалла, анизотропию, обусловленную текстурой грунтов, анизотропию за счет макрослоистости или макротрещиноватости массива и т.д. При изучении анизотропии свойств грунтов в массиве некоторые исследователи различают первичную и вторичную анизотропию, причиной которых являются различные геологические факторы (Куюнджич, 1960). Причиной первичной анизотропии могут являться упорядоченная ориентировка кристаллов при образовании магматических пород, слоистость в осадочных горных породах, сланцеватость в метаморфических породах. Причинами вторичной анизотропии Бр. Куюнджич называет трещиноватость различного генезиса, напряженное состояние грунтов и наличие зон разуплотнения и разгрузки на склонах. Главной причиной анизотропии свойств массивов скальных грунтов является их трещиноватость. Вместе с тем сильная равномерно распределенная трещиноватость делает массив изотропным. Для описания анизотропии массива обычно используют некоторые диаграммы или индикатрисы.

Неоднородность строения и свойств массива грунтов. Различают первичную и вторичную неоднородность массива. Первичную (сингенетическую) неоднородность массив приобретает в процессе образования слагающих его грунтов. Она может быть обусловлена неоднородностью минерального и гранулометрического состава осадка, слоистостью, переслаиванием толщ разного состава и мощности, первичной трещиноватостью. Вторичная (эпигенетическая) неоднородность — это неоднородность за счет тектонических процессов, выветрелости и других гипергенных преобразований. Отнесение массива к однородному или неоднородному зависит от уровня (масштаба) рассмотрения явления. В соответствии с классификацией М.В.Раца — неоднородность IV уровня — это неоднородность реальных кристаллов за счет дефектов кристаллической решетки; неоднородность III уровня — это неоднородность состава, структуры и текстуры грунтов в рамках одного петрографического типа; неоднородность II уровня — неоднородность состава и строения грунта в пределах пачки, ритма, слоя, неоднородность за счет трещиноватости и мелких геологических дислокаций; неоднородность I уровня — неоднородность массива грунтов, обусловленная наличием различных по составу и строению горизонтов и слоев, различной степенью литификации, тектоническими нарушениями, зонами гидротермальной переработки выветривания, разгрузки и т.д.; неоднородность нулевого уровня обычно описывается как региональная изменчивость, обусловленная фациальным и формационными различиями геологических тел. Наибольшее значение при оценке поведения массивов горных пород во взаимодействии с сооружением имеют неоднородности III и II порядков. Выделено три основных режима пространственно-временной изменчивости.

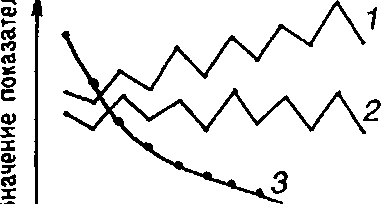

Рис.

30.5. График, иллюстрирующий

инженерно-геологическую изменчивость

грунтов:1 — нестационарная скачкообразная

закономерная (по Н.В.Коломенскому); 2 —

стационарная (скачкообразная

незакономерная); 3 — квазифункциональная

(разновидность закономерной (нестационарной)

изменчивости, когда на регулярную

составляющую изменчивости наложены

случайные флуктуации с небольшой

амплитудой)

Рис.

30.5. График, иллюстрирующий

инженерно-геологическую изменчивость

грунтов:1 — нестационарная скачкообразная

закономерная (по Н.В.Коломенскому); 2 —

стационарная (скачкообразная

незакономерная); 3 — квазифункциональная

(разновидность закономерной (нестационарной)

изменчивости, когда на регулярную

составляющую изменчивости наложены

случайные флуктуации с небольшой

амплитудой)

Степень неоднородности массива по какому-нибудь свойству принято количественно оценивать величиной коэффициента вариации.

Ндс массива. Горные породы в земной коре находятся в напряженном состоянии, которое обусловлено действием двух силовых полей — гравитационного и тектонического. Знание величин и распределение напряжений необходимы для расчета устойчивости склонов, безопасного ведения горных работ, оценки устойчивости оснований плотин и других инженерных сооружений. Неоднородность поля естественных напряжений зависит от: 1) характера тектонических структур (синклинальных и антиклинальных складок, разломов и прочих тектонических нарушений); 2) направления и величины действующих тектонических сил; 3) степени тектонической сложности и нарушенное района; 4) характера залегания грунтов; 5) неоднородности геологического разреза массива, проявляющейся в изменчивости физико-механических свойств грунтов, 6) строения рельефа, 7) степени обводненности массива; 8) геотермических условий и др.