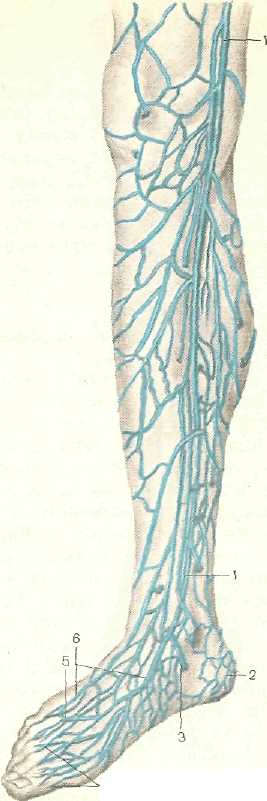

1

– v. saphena magna – большая подкожная вена в

области внутренней лодыжки начинается

впереди медиальной лодыжки и следует

по медиальной поверхности голени вверх.

1

– v. saphena magna – большая подкожная вена в

области внутренней лодыжки начинается

впереди медиальной лодыжки и следует

по медиальной поверхности голени вверх.

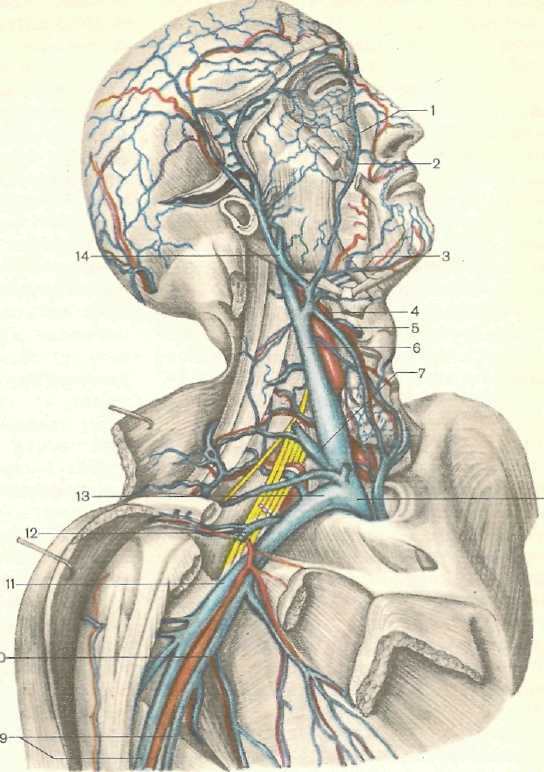

7 – v. jugularis interna - внутренняя яремная вена

13 – v. subclavia – подключичная вена

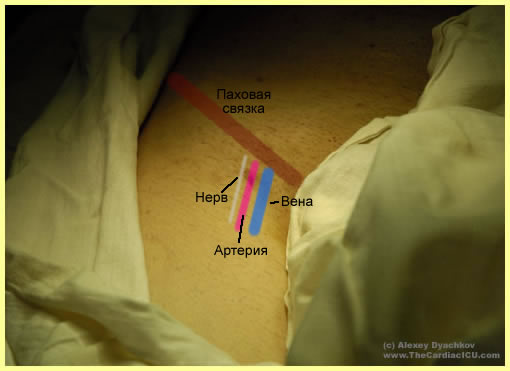

Анатомия бедренной артерии

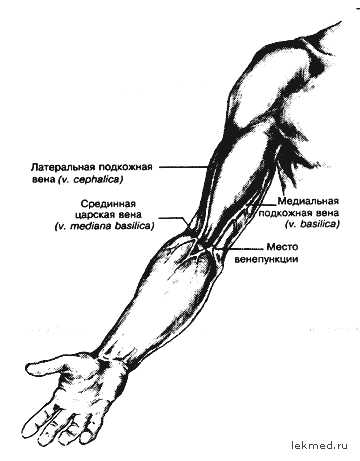

Локтевая ямка

Вены,

проходящие через локтевую ямку рис.

рис. 1

АНАТОМИЯ

Анатомические особенности поверхностных вен предплечья показаны на рис.1.

Медиальная подкожная вена верхней конечности (v. basilica) переходит с тыльной поверхности кисти на локтевую сторону передней поверхности предплечья и следует к локтевому сгибу, анастомозируя здесь с v. cephalica (через посредство v. mediana cubiti).

Латеральная подкожная вена верхней конечности (v. cephalica) следует с тыльной поверхности кисти на переднюю поверхность лучевого края предплечья, принимает по пути многочисленные кожные вены предплечья и, укрупняясь, направляется к локтевой ямке. Здесь она анастомозирует с v. basilica.

Медиальная подкожная вена обеспечивает быстрый доступ к периферической венозной сети, хотя часто она не видна. Вена крупная, и в неё легко попасть «вслепую».

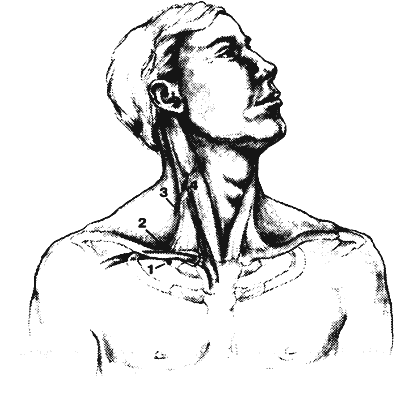

Подключичная вена

рис. 2 поверхностные анатомические ориентиры для чрескожного введения катетера в подключичную и ярёмные вены. Круглыми метками указаны точки для пункции вен.

Поверхностные анатомические ориентиры для катетеризации подключичной вены представлены на рис. 2. Вена начинается у наружного края I ребра и проходит за ключицу до соединения с внутренней ярёмной веной позади грудиноключичного сочленения. Вена расположена ниже ключицы в месте прикрепления латеральной головки грудиноключично-сосцевидной мышцы к грудинному концу ключицы. Здесь вену можно обнаружить; она лежит на передней лестничной мышце, а подключичная артерия — под данной мышцей. Верхушка лёгкого находится глубже артерии.

Подключичный доступ. Определяют место прикрепления латеральной головки грудиноключично-сосцевидной мышцы к грудинному концу ключицы. Иглу вводят под ключицу в точке, расположенной несколько латеральное места прикрепления мышцы (точка 1 на рис. 2). Надключичный доступ. Определяют место прикрепления латеральной головки грудиноключично-сосцевидной мышцы к ключице. Мышца и ключица, пересекаясь, образуют угол (рис. 2), и иглу вводят точно по биссектрисе этого угла (точка 2 на рис. 2).

ТЕХНИКА ПУНКЦИИ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ

Пункция подключичной вены производится после обработки операционного поля йодом и спиртом. Анестезия у взрослых - местная (0,25 % раствор новокаина или тримекаина, 10 мл); у детей до 5 лет — наркоз. Положение больного на спине, голова должна быть повернута в сторону, противоположную пункции, руки располагаются вдоль туловища. Детям и лицам гиперстенической конституции под лопатки подкладывают валик высотой в 5-10 см.

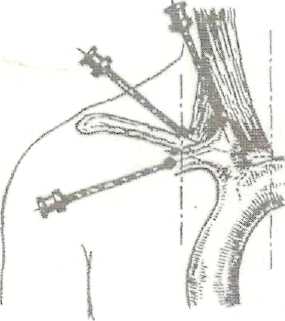

В

настоящее время для одномоментной

пункции подключичной вены и ее

катетеризации

используются над- и подключичный доступы.

Наиболее распространенным

и более безопасным является подключичный

доступ

к вене.

После местной анестезии игла, вколотая

на границе внутренней и средней

трети ключицы, ниже нее на 1-1,5 см, под

углом в 25-45о

к

ключице и 20-30о

к плоскости грудной клетки, направляется

под ключицу кзади и кнутри с ориентацией

на верхний край грудипо-ключичного

сочленения (рис. 3). При таком направлении

внутренний конец иглы должен оказаться

вблизи угла, образованного

внутренней яремной и подключичной

венами. По мере продвижения

иглы между ключицей и I

ребром периодически для обезболивания

вводится по 1-2 мл новокаина. Появление

струйки венозной крови

в шприце свидетельствует о проколе

стенки подключичной вены. После этого

через просвет иглы вводится катетер

(если позволяет его диаметр) или капроновый

эластичный проводник диаметром

приблизительно 1 мм. Пункционную

иглу извлекают и по проводнику в верхнюю

полую вену проводят катетер на глубину

10-12 см (методика Сельдингера). Катетер

надежно

фиксируют пластырем или швом к коже,

чтобы избежать его смещения

во время транспортировки.

В

настоящее время для одномоментной

пункции подключичной вены и ее

катетеризации

используются над- и подключичный доступы.

Наиболее распространенным

и более безопасным является подключичный

доступ

к вене.

После местной анестезии игла, вколотая

на границе внутренней и средней

трети ключицы, ниже нее на 1-1,5 см, под

углом в 25-45о

к

ключице и 20-30о

к плоскости грудной клетки, направляется

под ключицу кзади и кнутри с ориентацией

на верхний край грудипо-ключичного

сочленения (рис. 3). При таком направлении

внутренний конец иглы должен оказаться

вблизи угла, образованного

внутренней яремной и подключичной

венами. По мере продвижения

иглы между ключицей и I

ребром периодически для обезболивания

вводится по 1-2 мл новокаина. Появление

струйки венозной крови

в шприце свидетельствует о проколе

стенки подключичной вены. После этого

через просвет иглы вводится катетер

(если позволяет его диаметр) или капроновый

эластичный проводник диаметром

приблизительно 1 мм. Пункционную

иглу извлекают и по проводнику в верхнюю

полую вену проводят катетер на глубину

10-12 см (методика Сельдингера). Катетер

надежно

фиксируют пластырем или швом к коже,

чтобы избежать его смещения

во время транспортировки.

Возможно осуществление и надключичного доступа к подключичной вене. Точка вкола иглы при этом располагается в углу между верхним краем ключицы и прикрепляющейся к нему наружной ножкой кивательной — грудино-ключично-сосцевидной – мышцы. При пункции (после прокола кожи) иглу направляют под углом 40-45° по отношению к ключице и 10-20о по отношению к передней поверхности бокового треугольника шеи. Направление движения одинаковое по всей подключичной зоне и соответствует примерно биссектрисе угла, образованного ключицей и грудино-ключично-сосцевидной мышцей. Остальные этапы катетеризации те же, что и при подключичном доступе.

Относительными противопоказаниями для пункции и катетеризации подключичной вены следует считать наличие воспалительного процесса в месте пункции и выраженные нарушения свертываемости крови. Частота осложнений, обусловленных пункцией подключичной вены, составляет от 0,17 до 3 %. К ним относятся прокол плевры с образованием пневмогемоторакса, прокол трахеи или органов средостения, воздушная эмболия, отрыв части катетера или проводника и миграция обрывка в полость сердца, пункция полостей сердца, гемоперикард и тампонада сердца, прокол подключичной артерии и пр. Вместе с тем, несмотря на значительное число осложнений, ценность этого метода при восполнении острой кровопотери неоспорима.