- •Дать определение (I часть)

- •Вопросы (II часть)

- •Жидкие кристаллы (основные виды и структура).

- •Композитные материалы (принцип выбора материалов, перспективы применения).

- •Интерметаллические соединения (существующие фазы, фаза Лавеса, сходство и различие со сплавами)

- •Полимеро-керамические нанокомпозиты (определение, виды, классы, взаимодействия)

- •Стекла (основные виды и структура [состав])

- •Сплавы (основные виды, применение, фазовые диаграммы с эвтектическим превращением)

- •Кристаллическая структура элементов (семейство кристаллов, тип кристаллической решетки, нотация Пирсона)

- •Классификация нанообъектов, зависимости n(e) и d(e) от энергии, интеркалированные и эндоэдральные фуллерены, их получение. Углеродные нанотрубки, виды и получение.

Кристаллическая структура элементов (семейство кристаллов, тип кристаллической решетки, нотация Пирсона)

Криста́ллы — твёрдые тела, в которых атомы расположены закономерно, образуя трёхмерно-периодическую пространственную укладку — кристаллическую решётку. Кристаллы образуются тремя путями: из расплава, из раствора и из паров. Примером кристаллизации из расплава может служить образование льда из воды, так как вода, в сущности, не что иное, как расплавленный лед.

Структура кристалла – это пространственное расположение его атомов (или молекул). Для пространства имеется 14 способов расположения одинаковых точек, удовлетворяющих требованию, чтобы у каждой из них было одно и то же окружение. Это пространственные решетки, называемые также решетками Браве.

Классификация нанообъектов, зависимости n(e) и d(e) от энергии, интеркалированные и эндоэдральные фуллерены, их получение. Углеродные нанотрубки, виды и получение.

Классификация нанообъектов

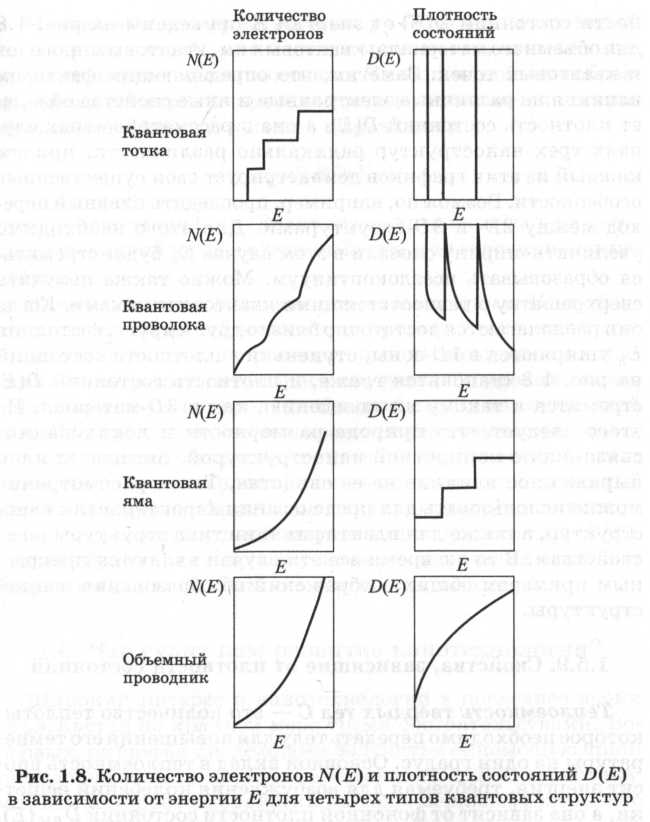

Если размеры образца в одном измерении лежат в нанометровом диапазоне, а в двух других остаются большими, то такая структура называется квантовой ямой. Это – двумерный нанообъект.

Если образец мал в двух измерениях и имеет большие размеры в третьем, то такой объект называют квантовой проволокой. Это – одномерный нанообъект

Предельный случай процесса уменьшения размеров, при котором размеры во всех трех измерениях лежат в нижней части нанометрового диапазона, называется квантовой точкой, наночастицей или кластером. Это – нульмерные объекты.

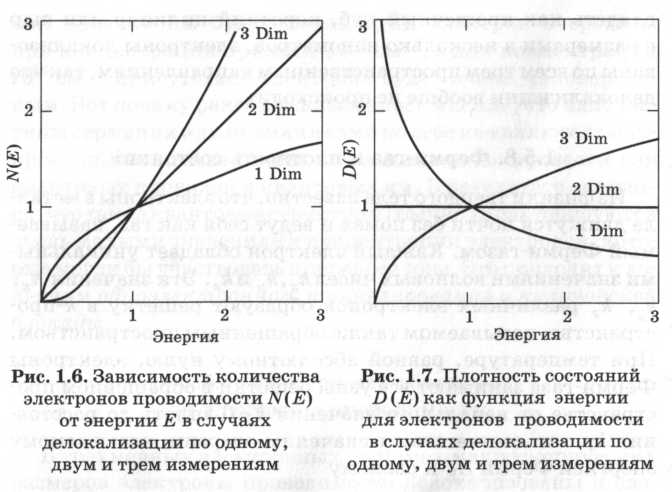

Наклоны кривых N(E), показанных на рис. 1.6, дают плотность состояний D(E), более строго определяемую как производная D(E) = dN/dE. Получающиеся при разных значениях размерности объекта величины D(E) = dN/dE как функция энергии Е показаны на рис. 1.7. Из графиков видно, что в одномерных объектах плотность состояний уменьшается с ростом энергии, в двумерных — постоянна, а в трехмерных — растет с увеличением энергии. Таким образом, поведение D(E) в этих трех случаях существенно различается, что очень важно для понимания электрических, тепловых и других свойств металлов и полупроводников. Это означает, что электронные и многие другие свойства металлов и полупроводников радикально изменяются при переходе от трехмерных к низкоразмерным структурам.

К многообразным фуллереновым производным

относятся также интеркалированные

соединения и эндоэдральные фуллерены

(или эндоэдральные комплексы).

многообразным фуллереновым производным

относятся также интеркалированные

соединения и эндоэдральные фуллерены

(или эндоэдральные комплексы).

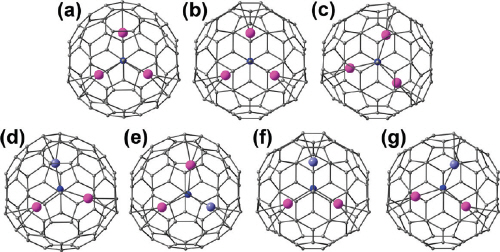

При интеркаляции примеси вводятся в пустоты кристаллической решетки фуллерита, а эндоэдральные фуллерены образуются при внедрении атомов различного сорта внутрь кластера Сn.

Строение элементарной ячейки интеркалированного фуллерена при различных заполнениях пустот решетки.

Эндоэдральный фуллерен

представляет собой молекулы, имеющие

внутри сферы (эллипсоида) некие

дополнительные ионы или атомы. «Внутренние»

атомы могут относиться к металлам – и

тогда подобную эндоэдральную структуру

называют металлофуллереном. «Оболочка»

таких «металлических» фуллеренов чаще

всего состоит из 80, 82, 84 или более атомов

большинство эндоэдральных металлофуллеренов в настоящее время производится либо в процессе формирования фуллеренов в присутствии чужеродного вещества, либо путем имплантации.

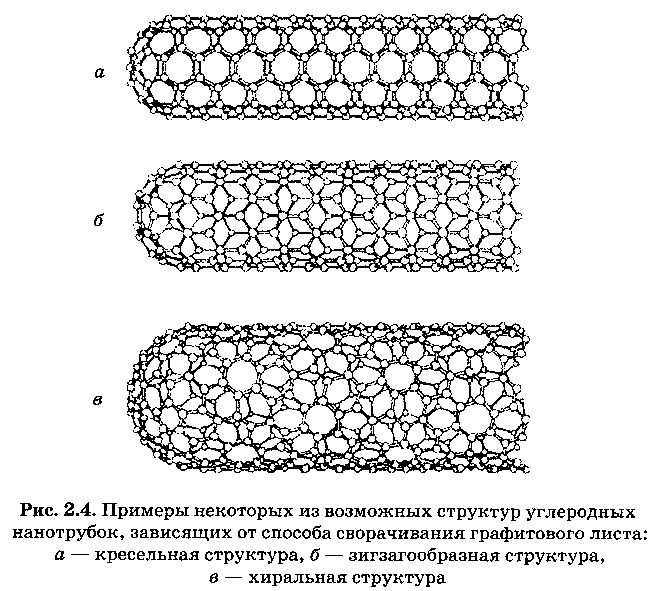

Хотя УНТ(углеродные нанотрубки) в действительности и не образуются путем сворачивания графитовых плоскостей, разные структуры трубок можно разъяснить, рассматривая мысленные способы сворачивания графитового листа в цилиндр.( цилиндрические спиральные конусные)

На рис. 2.4 показано несколько возможных структур, образованных сворачиванием графитового листа вокруг осей. Сушествуют три формы НТ: ахиральные типа «кресла» (две стороны каждого шестиугольника ориентированы перпендикулярно оси НТ), ахиральные типа «зигзага» (две стороны каждого шестиугольника ориентированы параллельно оси НТ) и хиральные, или спиралевидные (каждая пара сторон шестиугольника расположена к оси НТ под углом, отличным от 0 и 90°).Среди возможных конфигураций и направлений сворачивания нанотрубок необходимо отметить те, для которых смещение шестиугольника с началом координат не требует искажения его структуры. Этим направлениям соответствуют, например, углы θ = 0° (конфигурация кресло) и θ = 30° (конфигурация зигзаг).

Нанотрубки могут быть одно- или многослойными, причем число слоев теоретически не ограничено, но обычно не превышает десятка или нескольких десятков.

Методы получения нанотрубок УНТ можно получить электродуговым синтезом, лазерным испарением и химическим способом — пиролизом углеводородов.

Дуговой синтез. Известно, что в электрической дуге развивается температура до 4000 °С и при ее «горении» происходит перенос вещества между электродами. Синтез проводили в атмосфере гелия с использованием графитовых электродов: анода диаметром 8 мм и катода диаметром 12 мм, находящихся на расстоянии менее 1 мм. Сила тока в дуге достигала 100 А (плотность тока - ~150 А/см2), напряжение — 10... 35 В. Скорость роста осадка на катоде составляла ~1 мм/мин. Оптимальным оказалось давление 67 кПа, при котором ~ 75% израсходованного материала электрода осаждалось на катоде в виде осадка, при этом выход НТ составлял ~ 25 %.

Лазерный синтез. Первая установка для получения УНТ представляла собой кварцевую трубу диаметром 2,5 см и длиной 50 см, по оси которой помещался графитовый стержень диаметром 1,25 см. В трубе создавали вакуум, одновременно нагревая ее до 1200 °С, затем в нее подавали аргон (давление 66,5 кПа, линейная скорость газа 0,2 ...2,0 см/с). Мишень облучали лазерным лучом с длиной волны 532 нм (Nd-лазер), частотой импульсов 10 Гц, мощностью импульса 250 мДж и длительностью 10 не. Лазерным пятном диаметром 3 или 6 мм сканировали поверхность мишени. Продукты испарения (многослойные НТ и наночастицы) собирали на охлаждаемом медном пальце, на стенках трубы и на обратной стороне графитовой мишени (рис. 2.7). Суточная производительность первой установки составляла до 80 мг наноматериала, содержащего НТ.

Пиролиз углеводородов. Чаще всего для пиролиза используют ацетилен. Пиролиз ацетилена проводили при атмосферном давлении и температуре 500 °С над графитовым катализатором, содержащим 2,5% Fe. Концентрация ацетилена в газе-разбавителе (N2) составляла 9%. Сначала вокруг частиц Fe образуются графитовые частицы и лишь затем вырастают НТ диаметром 5 ... 20 нм и длиной до 50 мкм.

Испытание ряда катализаторов показало, что лучшим является Fe-катализатор, нанесенный на SiO2. Наибольший выход НТ был достигнут при пиролизе С2Н2 при 700 °С. Внешний и внутренний диаметры НТ в среднем составляли соответственно 10 ... 20 нм и 5 ... 8 нм.

Механизм процесса состоит в росте НТ со стороны свободного конца, закрытого частицей катализатора. Об этом свидетельствуют микрофотографии НТ, полученные методом просвечивающей электронной микроскопии, на которых видна частица железа на конце НТ.