- •1.2 Происхождение, строение Земли и Солнечной системы

- •1.3 Образование и химический состав земной коры (литосферы)

- •Лекция № 2 земные сферы минералы и горные породы

- •2.1 Земные сферы и их характеристика

- •2.2 Минералы и их классификация на классы

- •Лекция №3 факторы почвообразования

- •Круговорот веществ в природе

- •Факторы почвообразования: климат, растительный и животный мир, рельеф, почвообразующие породы, возраст почв

- •4.1 Виды выветривания и их классификация

- •4.2 Роль рельефа как фактора почвообразования

- •4.2.1 Классификация форм рельефа

- •4.2.2 Современные факторы рельефообразования

- •Лекция 5 минеральная часть и химический состав почвы

- •5.1 Элементы почвообразовательного процесса

- •5.2 Минералогический состав почв

- •5.3 Гранулометрический состав почвы (мехсостав) и его значение

- •5.4 Химический состав почв и почвообразующих пород

- •Лекция 6 органическое вещество почвы

- •6.1 Источники и состав органического вещества почв

- •Состав поступающих в почву органических остатков. Растительные остатки, поступающие в почву, состоят из сложных органических соединений. Средний элементарный состав их следующий:

- •6.2 Превращение органических остатков в почве

- •6.3 Влияние условий почвообразования на характер и скорость гумусообразования

- •6.4 Гумус, состав и роль в почвообразовании, плодородии и питании растений

- •6.5 Основные мероприятия по регулированию количества и состава гумуса

- •Лекция 7 почвенная влага и водные свойства водно-воздушный режим почв

- •7. 1 Почвенная влага и почвенно-гидрологические константы

- •7.2 Водные свойства почвы и доступность почвенной влаги растениям

- •7.3 Водный баланс почвы

- •7.4 Водный режим почв

- •7.5 Регулирование водного режима

- •Лекция 8 коллоидная часть почвы и ее поглотительная способность

- •8.1 Коллоиды и их роль в почвообразовании

- •8.2 Виды поглотительной способности почвы

- •8.3 Состав обменных катионов различных типов почв

- •8.4 Понятие о кислотности и щелочности почвы

- •Лекция 9 генезис, классификация и географическое распределение почв

- •9.1 Развитие и эволюция почв

- •9.2. Классификация почв

- •9.3 Основные закономерности распространения почв

- •9.4 Почвенно-географическое и природно-сельскохозяйственное

- •Лекция 10 почвы таежно-лесной зоны

- •10.1 Условия почвообразования в таежно-лесной зоне

- •10.2 Генезис, классификация, состав и свойства подзолистых почв

- •10.3 Дерновые и дерново-подзолистые почвы и их характеристика

- •10.4 Сельскохозяйственное использование почв таежно-лесной зоны

- •Лекция 11 болотные почвы

- •11.1 Генезис болотных почв

- •11.2 Строение профиля и классификация

- •11.3 Состав, свойства и режимы

- •11.4 Сельскохозяйственное использование и мелиорация заболоченных почв

- •Лекция 12 свойства почв лесостепной зоны

- •12.1 Условия почвообразования

- •12.2 Серые лесные почвы, генезис, классификация, строение, состав и свойства

- •12.3 Черноземные почвы лесостепи и их характеристика

- •12.4 Лесорастительные свойства и приемы повышения плодородия почв лесостепной зоны

- •Лекция 13 почвы степной и сухо-степной зоны

- •13.1 Природные условия почвообразования степной зоны

- •13.2 Генезис, классификация, строение, состав и свойства черноземов

- •Черноземы степной зоны

- •13.3 Сельскохозяйственное использование черноземных почв

- •13.4 Условия почвообразования в зоне сухих степей

- •13.5 Каштановые почвы, генезис, классификация, строение, состав и свойства

- •13.6 Лесорастительные условия почв степной и сухостепной зон

- •Лекция 14 бурые полупустынные, засоленные почвы и их мелиорация

- •14.1 Природные условия почвообразования и генезис бурых полупустынных почв

- •14.2 Классификация, строение, состав, свойства и сельскохозяйственное использование

- •14.3 Засоленные почвы, их образование и условия накопления солей в почвах

- •14.4 Солончаки, генезис, строение, классификация, состав, свойства и сельскохозяйственное использование

- •14.5 Солонцы, их генезис, классификация, строение, состав, свойства и мелиорация

- •14.6 Солоди и их характеристика

- •Лекция № 15 деградация почв

- •15.1 Классификация деградационных процессов

- •15.2 Понятие об эрозии почв

- •15.3 Классификация и диагностика эродированных почв.

- •Черноземные почвы

- •Каштановые почвы

- •15.4 Мероприятия по защите почв от эрозии

- •Лекция № 16 почвенные обседования и картографирование

- •16.1 Масштабы почвенных карт и их назначение

- •16.2 Методика почвенного картографирования

- •16.3 Использование почвенных материалов при землеустройстве

- •Лекция № 17 почвы городов и населенных пунктов

- •17.1 Промышленная эрозия и рекультивация почв

- •17.2 Почвы городов и населенных пунктов

- •17.3 Почвенно-экологический мониторинг и охрана почв

12.3 Черноземные почвы лесостепи и их характеристика

Чернозёмные почвы расположены южнее зоны серых лесных почв. Они простираются в виде сплошной, но неровной полосы, начиная от границы с Румынией до Алтая. Большая широтная и меридиональная протяженность территории черноземных почв определяют значительную неоднородность ее природных условий. Неоднородность факторов почвообразования, изменения климатических условий, растительности в направлении с запада на восток привели к фациальным различиям черноземных почв. Черноземообразование в России происходит в пределах четырех фаций. Фации с суммой активных температур ( > 10 oC): южно-европейская – 3000-3600, восточно-европейская – 2000-3000, западно-сибирская – 1850-2300, восточно-сибирская – 1600-1800 оС.

Основные массивы черноземов в Российской Федерации распространены в лесостепной и степной зонах - центральные области, Северный Кавказ, Поволжье, Западная Сибирь. Черноземы вышеперечисленных регионов, за исключением Северного Кавказа, относятся к теплым промерзающим почвам восточно-европейской и Западно-Сибирской фациям. В зимний период они пребывают в состоянии мерзлотного покоя.

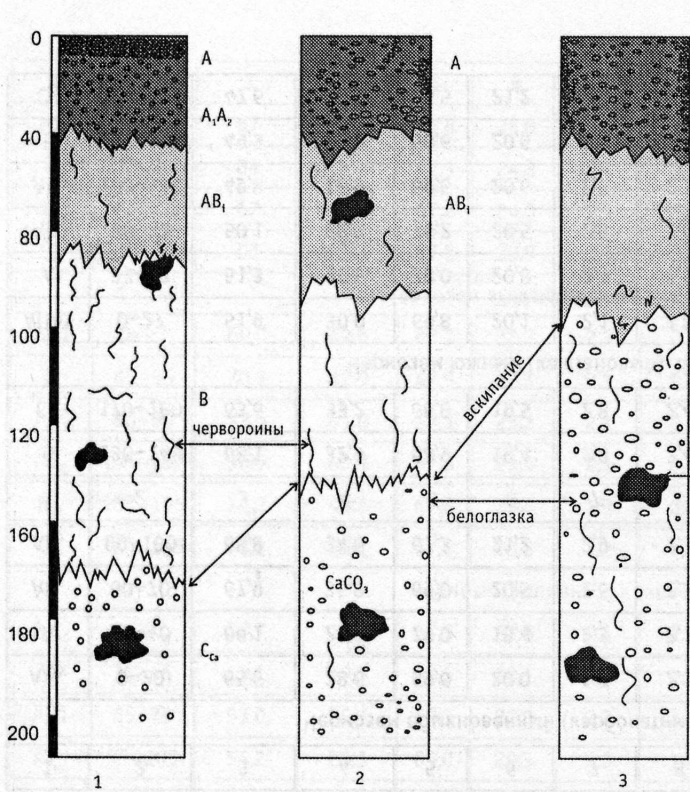

В пределах лесостепной зоны распространены черноземы оподзоленные, выщелоченные и типичные (рисунок 2).

Рисунок 2 - Строение черноземов восточно-европейской фации

1-оподзоленный; 2-выщелоченный; 3-типичный

Они формируются на вершинах водоразделов и пологих склонах, местами сочетаются с другими почвами, в частности с темно-серыми. Эти подтипы черноземов занимают 40 % всей площади зоны, залегая нередко сплошными массивами. Общая площадь, занимаемая этими почвами, составляет 60,3 млн. га. Почти вся площадь черноземных почв распахана и используется под различные полевые культуры и плодоводство.

Черноземы оподзоленные. Они сформировались под луговой степной растительностью. В них наблюдаются следы оподзоливания в виде кремнеземистой присыпки в несколько осветленном гумусовом горизонте и его слабокислая реакция, обусловленная небольшим количеством иона Н в ППК и отсутствием карбонатов в первом метре почвенного профиля.

Черноземы выщелоченные. В отличие от оподзоленных черноземов не имеют кремнеземистой присыпки в гумусовом слое. Характерная морфологическая особенность выщелоченных черноземов - наличие под горизонтом B1 выщелоченного от карбонатов горизонта В2, т.е. карбонаты вынесены за пределы горизонта В. Чем легче гранулометрический состав черноземов, тем сильнее они выщелочены.

Черноземы типичные. Эти почвы сформировались под богатой разнотравно-злаковой растительностью, приуроченной к подзоне южной лесостепи и северной полосе степей. Они имеют обычно глубокий гумусо-вый профиль (90-120 см и более) и содержат карбонаты в гумусовом слое. Чаще всего карбонаты появляются с глубины 60-70 см. Эти почвы обладают наилучшими свойствами и характерным строением профиля, присущим для почв черноземного типа.

Чернозем, как тип почвообразования, формируется в результате следующих ведущих процессов: дерновый процесс; образование и накопление гумусовых веществ (гумификация); выщелачивание и миграция простых солей; оглинивание почвенной массы.

Все черноземы имеют общее генетическое строение профиля характерное для рода обычные. Другие роды черноземов имеют те или иные отклонения.

А - гумусовый горизонт. Однородной темно-серой окраски со слабым буроватым оттенком. В целинных и длительных залежных почвах могут формироваться горизонты Ао (степной войлок) и Ад (дерновый горизонт), имеющий прекрасную зернистую структуру без порошистых фракций. Горизонт А в распаханных черноземах разделяется на Апах. (пахотный горизонт) и А (подпахотный горизонт). Пахотный горизонт, как правило, имеет разрушенную структуру. Она глыбистая после распашки под зябь, после зимы становится порошистой. Ценные зернистые и комковатые фракции или практически отсутствуют, или находятся в мини-муме. Подпахотный горизонт сохраняет строение целинных вариантов чернозема.

АВ - гумусовый переходный горизонт. Однородное гумусовое темно-серое окрашивание ослабевает. Горизонты А+АВ определяют мощность гумусового профиля. Она изменяется в широких пределах от 40 до 150 см. Горизонт имеет хорошо выраженную комковатую структуру.

В (ВС) - переходный горизонт. Неоднороден по окраске, с преобладанием бурых тонов. Встречаются затеки гумуса, гумусовые пятна. Неоднородность окраски создается также интенсивной перерытостью землероющими животными, наличием червороин и кротовин, обилием прожилок и мицелия карбонатов.

ВСа (ССа) - десуктивно-карбонатный иллювиальный горизонт с обилием конкреционных новообразований извести в виде белоглазки и журавчиков. Общее накопление СаСО3 достигает 10-14 %. С глубиной количество извести уменьшается. Нижняя граница профиля чернозема определяется стабильным количеством СаСО3, характерным для материнской породы.

Всssa (ССssa) - иллювиальный горизонт гипса и легкорастворимых солей. Он обнаруживается только в черноземах южных и обыкновенных. Хорошо промытые атмосферными осадками оподзоленные, выщелоченные и типичные черноземы этого горизонта не имеют.

С - почвообразующая порода.

Таким образом, общая мощность чернозема, как типа почвообразования, определяется горизонтами A+AB+B+Bса+Csа или А+АВ+В+Вса Она простирается до материнской породы С и составляет у разных подтипов от 150 до 450 см. Самые мощные в мире черноземы наблюдаются в районе Краснодара. Это выщелоченные и типичные подтипы. При периодически промывном типе водного режима в черноземах лесостепи складываются следующие условия: легкорастворимые соли и гипс вымываются за пределы почвы, т. е. хорошо промытые атмосферными осадками оподзоленные, выщелоченные и типичные черноземы иллювиального горизонта гипса и легкорастворимых солей не имеют, а труднорастворимые карбонаты кальция остаются в профиле почвы и формируют иллювиально-десуктивный горизонт карбонатных новообразований в форме журавчиков и белоглазки (рисунок 3).

Черноземные почвы отличаются высокой активностью микробиологических процессов. Наиболее интенсивно эти процессы протекают весной и рано летом, когда почва имеет благоприятный температурный режим и достаточный запас влаги. Условия черноземообразования зависят от фациальных особенностей. Главные фациальные черты черноземов лесостепной зоны характеризуются тем, что в сравнении с почвами южно-европейской фации они менее мощные и более гумусированные. Количество гумуса в гумусовом слое почвы, в зависимости от подтипа, колеблется от 3-4 до 10-12 % с постепенным его убыванием с глубиной. Вместе с накоплением гумуса происходит закрепление, в форме органо-минеральных соединений, азота, фосфора, серы, кальция, железа и других важных элементов питания растений.

Рисунок 3 - Профильная характеристика подтипов чернозёмов:

I-чернозем оподзоленный; II-чернозем выщелоченный; III–чернозем типичный;

IV – чернозем обыкновенный; V –чернозем южный.

Кроме накопления гумуса, элементов питания в профиле черноземных почв отмечается иллювиальный характер распределения карбонатов и выщелоченность профиля от легкорастворимых солей.

Профиль черноземных почв характеризуется хорошо развитым гумусовым слоем и наличием карбонатного горизонта, залегающего на различной глубине. Важнейшими особенностями генезиса черноземов является образование гумусовых веществ, преимущественно гуминовых кислот, взаимодействие их с минеральной частью почвы, образование органо-минеральных соединений, водопрочной макроструктуры и вынос из верхних горизонтов почвы легкорастворимых продуктов почвообразования.

Богатство черноземов гумусом определяет их высокую емкость поглощения, которая колеблется от 30 до 70 мг-экв на 100 г почвы. Коллоидная часть почвы насыщена кальцием и магнием. Калий и натрий содержаться, но в незначительных количествах. В составе обменных катионов кальций резко преобладает над магнием, составляя 85-90 % их суммы. Обменный водород, кроме чернозема оподзоленного, практически отсутствует, в связи с этим РН, даже в верхних горизонтах, колеблется в пределах 6,5-7,0, т.е. реакция близка к нейтральной.

Черноземы характеризуются в целом благоприятными физическими и водно-физическими свойствами: рыхлым сложением, высокой влагоемкостью и хорошей водопроницаемостью. Выщелоченные и типичные черноземы тяжелого гранулометрического состава обладают хорошей оструктуренностью, благодаря чему они имеют невысокую плотность гумусовых горизонтов (1-1,22 г/см3). Благоприятное соотношение некапиллярной и капиллярной пористости (1:2) обеспечивает в черноземах хорошие воздухо-, водопроницаемость и влагоемкость.