- •2 Организация мср

- •Боевая и техническая характеристика бтр

- •Организационно-штатная структура тб.

- •78. В зависимости от обстановки могут применяться позиционная или маневренная оборона, а также их сочетание.

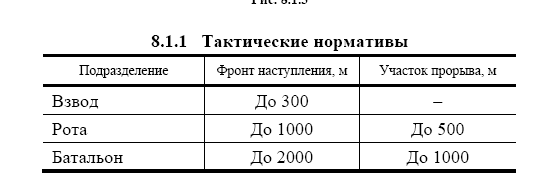

- •Наступление с выдвижением из глубины обычно начинается из исходного района последовательным развертыванием подразделений для атаки с ходу.

- •11 Марш

- •Сезонные изменения тактических свойств местности

- •Порядок разработки и ведения графических боевых документов

- •Боевая машина пехоты м2аз «Бредли» (сша)

- •Боевые и технические характеристики основных танков нато

- •Ттх основных противотанковых мин

- •Ттх основных противопехотных мин

- •Иностранные армии

- •Противопехотные мины иностранных армий

- •33. Цели и задачи ивр

- •34 Цели и задачи информационно-пропагандистской работы (ипр)

- •36 Система информационно-воспитательной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

- •37 Формы и методы информационно-воспитательной работы Формы ивр

- •Методы ивр

- •38 Значение информационно- воспитательной работы для формирования морально-психологического состояния военнослужащих.

- •Морально-психологическое обеспечение миротворческих операций

- •Информационно-воспитательная работа в боевых действиях (Сухопутных войск)

- •39 Общественно-государственная подготовка как составная часть боевой учебы в части (подразделении).

- •40 Требования руководящих документов к организации и проведению общественно государственной подготовке.

- •Содержание приказа командира части на организацию и проведение огп

- •42 Тематика огп и ее краткое содержание

- •Учебный план общественно-государственной подготовки для занятий с военнослужащими проходящими военную службу по призыву в 2011 году.

- •Учебный план общественно-государственной подготовки для занятий с военнослужащими проходящими военную службу по контракту в 2011 году.

- •Учебный план общественно-государственной подготовки с офицерами соединений, воинских частей и подразделений в 2011 году.

- •Тематика единых дней информирования личного состава войсковой части на 2011 учебный год

- •43 Лекция и семинарское занятие как основные формы проведения общественно-государственной подготовки.

- •45 Задачи руководителя группы общественно государственной подготовки.

- •47 Методика подготовки к лекционному занятию по общественно- государственной подготовке с различными категориями военнослужащих.

- •2) Уверенное владение основными способами изложения материала.

- •48 Методика оценки общественно-государственной подготовки в подразделении (части).

- •49 Информирование как одна из форм информационно пропагандистской работы.

- •51 Особенности информационного обеспечения частей и подразделений в боевой обстановке.

- •52 Особенности информационно-пропагандистской работы с военнослужащими контрактной службы.

- •53 Особенности информационно-пропагандистской работы с военнослужащими, проходящими службу по призыву.

- •55 Основные требования к план-конспекту руководителя группы огп.

- •56 Материально-техническое обеспечение занятий по огп.

- •58 Особенности использования государственных и общественных организаций в воспитании военнослужащих.

- •59 Методика использования средств массовой информации в интересах проведения занятий по огп и информированию

- •60 Основные документы по организации огп, разрабатываемые в подразделении

- •61 Основные формы информационно-воспитательной работы в интересах профессионального и патриотического воспитания.

- •62 Формы и методы информационно-воспитательной работы в интересах укрепления правопорядка и воинской дисциплины.

- •63 Содержание ивр в интересах нравственного и эстетического воспитания военнослужащих.

- •64 Формы информационно-пропагандистской работы по противодействию информационно-психологическому воздействию противника.

- •Скоординированной пропагандистской деятельности;

- •Психологических действий.

- •35 Пути формирования информационной культуры офицера воспитателя

- •66 Пути формирования информационной культуры офицера воспитателя

- •68 Информационные технологии и их использование в воспитательной работе Вооруженных Сил Российской Федерации.

- •69 Пути совершенствования информационно-воспитательной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

- •70 Табельные технические средства обучения и воспитания и их использование при проведении мероприятий ивр.

- •71 Формы работы зам. Командира роты по воспитательной работе с клубом и библиотекой части.

- •72 Порядок обеспечения частей и подразделений техническими средствами обучения и воспитания.

- •73 Особенности воспитания военнослужащих в американской армии.

- •74 Система воспитания военнослужащих в английской армии.

- •Особенности воспитания в Бундесвере.

- •Основные характеристики системы воспитания военнослужащих фрг, Франции, сша и Соединенного Королевства

- •Франция

- •Соединенное Королевство

- •77 Уставные обязанности командира роты

- •79 Обязанности дежурного по роте.

- •80 Обязанности дневального по роте.

- •87 Организация воспитательной работы по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины

- •60. Содержание и организация профессионального самовоспитания личного состава и подразделения.

- •93 Роль морального фактора в современной войне

- •95 Основные направления морально-психологического обеспечения при приведении войск в боевую готовность

- •3.2. Основные направления морально-психологического обеспечения при

- •96 Особенности психологической работа при приведении подразделения, части в боевую готовность

- •33. Особенности психологической работы при приведении полразделения,

- •97 Специфические факторы (условия), определяющие особенности mп0 боевого дежурства

- •4.1. Боевое дежурство - неотъемлемый компонент боевой готовности

- •1. Государственная важность задач боевого дежурства.

- •2. Преимущественно операторский характер деятельности личного

- •3. Отсутствие возможности непосредственного контакта с противником

- •4. Повышенная напряженность и ожидание, как основные особенности

- •5. Коллективный характер деятельности личного состава на боевом

- •6. Цикличность деятельности личного состава дежурных сил.

- •98 Основные мероприятия морально-психологического обеспечения боевого дежурства

- •1. Формирование у личного состава боевых расчетов мировоззренческих

- •2. Нравственно-эстетическое и трудовое воспитание военнослужащих.

- •3. Формирование верности профессиональным традициям, высокой

- •99 Основные мероприятия морально-психологического обеспечения караульной службы

- •5.1. Основные мероприятия морально-психологического обеспечения

- •100 Организация мпо караульной службы

- •5.2. Деятельность офицеров органов воспитательной работы по

- •101 Основные задачи и содержание морально-психологического обеспечения боя

- •6.1. Основные задачи н содержание морально-психологического

- •1. Заблаговременная морально-психологическая подготовка

- •2. В боевой обстановке в ходе непосредственной морально-

- •102 Особенности мпо оборонительного боя

- •6.2. Содержание мероприятий и особенности мпо оборонительного боя.

- •103 Работа заместителя командира по воспитательной работе при организации мпо оборонительного боя

- •6.3. Работа заместителя командира по воспитательной работе при

- •104 Особенности и основные направления мпо наступательного боя

- •105 Основные мероприятия мпо перегруппировки (марша)

- •7.2. Сущность, содержание и основные мероприятия мпо перегруппировки

- •106 Задачи и особенности проведения операций международных сил по поддержанию мира

- •8.1. Цели, задачи и особенности проведения операций международных сил по

- •1. Законность.

- •4. Нейтральность.

- •5. Использование силы лишь в порядке самообороны.

- •7. Многонациональность.

- •107 Особенности мпо действий войск в миротворческих операциях

- •8.2. Характер и особенности морально-психологического обеспечения

- •108 Содержание основных мероприятий мпо в условиях контртеррористических операций

- •8.3. Сущность, задачи и основные принципы проведения

- •8.4. Содержание основных мероприятий морально-психологического

- •109 Особенности информационно-воспитательной и военно-социальной работы в условиях контртеррористических операций.

- •110 Порядок планирования mпо боя и постановки задач подчиненным

- •9.2. Порядок планирования мпо боя и постановки задач подчиненным.

- •9.2. Порядок планирования мпо боя и постановки задач подчиненным.

- •111 Содержание боевых докумен тов по организации мпо боя

- •9.3. Содержание боевых документов по организации мпо боя.

- •124 103. Сущность, предназначение и структура военной организации государства.

- •154 122.Основные положения фз «о воинской обязанности военной службе в вс рф». Порядок прохождения военной службы в рф.

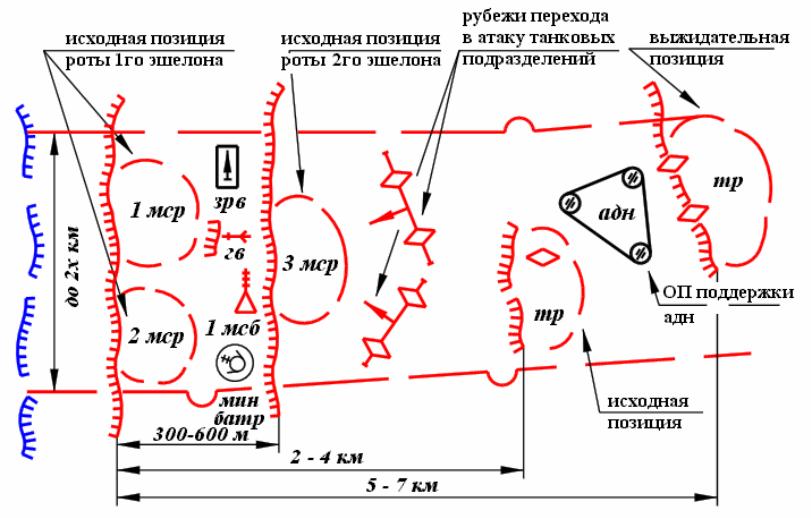

Порядок разработки и ведения графических боевых документов

При разработке и ведении графических боевых документов должны соблюдаться следующие правила:

Красным цветом наносятся: положение, задачи и действия своих войск, кроме указанных в следующем пункте; разграничительные линии,

тыловые границы, пункты управления; ядерные удары своих войск; границы зон поражения зенитных ракетных и зенитных артиллерийских соединений и частей.

2.Черным цветом наносятся: положение и действия ракетных войск и артиллерии, береговых ракетно-артиллерийских частей; зенитных ракетных войск и зенитной артиллерии (кроме пунктов управления и границ зон поражения); соединений и частей инженерных и химических войск; войск связи, РЭБ и радиоразведки; радиотехнических, железнодорожных и дорожных войск; частей технического обеспечения, инженерно-аэродромных, топогеодезических и гидрометеорологических; военно-строительных организаций и частей; средств береговой системы наблюдения, границы зон обнаружения надводных целей; удары своих войск ракетами и торпедами в обычном снаряжении, огонь артиллерии, рубежи досягаемости ракет; все пояснительные надписи за свои войска (нумерация, наименования и др.)

Синим цветом наносятся положение и действия войск (сил)

противника, а также все пояснительные надписи (нумерация, наименование и др.) с применением условных знаков и сокращений своих войск, но в соответствии с принятыми у противника наименованиями.

Зеленым цветом наносятся демонстративные, имитационные

действия своих войск (сил), мероприятия по дезинформации, а также ложные районы, рубежи, сооружения и объекты с обозначением буквой Л.

Условные обозначения положений, задач и действий войск (сил),огневых средств, боевой и другой техники наносятся на карту (схему) в соответствии с действительным их положением на местности и ориентируется по направлению действий своих войск или ведения огня; при этом определяющей точкой условного знака является его центр, а знака неправильной геометрической формы - нижний угол его передней части (в ВМФ – носовая часть знака корабля, судна).

Условные знаки соединения (части, подразделения, корабля, самолета) в движении наносятся, как правило, один раз в начале маршрута или на месте выявления.

Пункты управления наносятся на карту так, чтобы основание флагштока упиралось в точку его нахождения на местности, а фигура знака располагалась при действиях войск в западном или восточном направлении в сторону тыла своих войск; при действиях в южном или северном направлении: для северных - слева от вертикальной линии, для южных - справа от нее.

Фактическое положение и действия войск (сил), объектов наносятся сплошной линией; предполагаемые и планируемые действия, а также строящиеся, ремонтируемые объекты и сооружения обозначаются прерывистыми линиями (пунктиром); запасные, временные районы и позиции – прерывистой линией (пунктиром) с надписями соответственно 3 и В внутри знака или рядом с ним.

Наименования аэродромам присваиваются по названию ближайшего населенного пункта; число и типы самолетов на аэродромах пишутся рядом с обозначением аэродрома.

При нанесении разновременных положений войск (сил) их условные знаки дополняются пунктирными, штриховыми линиями или подтушевкой; время, к которому относится положение, указывается под наименованием соединения, части, подразделения внутри основного знаки или рядом с ним.

Уничтожение цели, объекта обозначаются двумя перечеркивающими условный знак линиями; повреждение (подавление) - одной; планируемое уничтожение, повреждение, подавление — двумя перечеркивающими условный знак штриховыми линиями. Цвет линии по цвету поражающей стороны.

Источники сведений о противнике, время и дата получения указывается черным цветом. При получении сведений из нескольких источников в надписи перечисляются через запятую все источники, время указывается по первому. В тех случаях, когда наблюдение за объектом производится продолжительное время, указывается время начала и конца наблюдения (через тире). Сведения, требующие подтверждения, отмечаются вопросительным знаком красного цвета.

13. Служебные заголовки и отметки об утверждении подписываются прописными буквами без наклона и подсечек, а сокращения и пояснительные надписи к условным знакам - с наклоном (отношение ширины к высоте букв и цифр 1:3) без подсечек.

Сокращенные обозначения и пояснительные надписи располагаются внутри условного знака, рядом с ним (с противоположной фронту стороны), под знаком или на свободном месте, но с указательной стрелкой к со ответствующему условному знаку. Скорость хода и курс корабля указывается перед условным знаком.

15.При отсутствии установленных знаков и сокращений применяются произвольные, значения которых поясняются в таблице условных обозначений. Данные, которые невозможно отобразить условными знаками, излагаются текстом на карте или в пояснительной записке (рабочей тетради).

16. При необходимости на картах могут подниматься:

береговые линии крупных водоемов (допускается подтушевывание в сторону воды), реки, болота, изобаты с указанием глубин - синим цветом;

растительность - зеленым цветом;

рельеф - светло-коричневым цветом (заштриховывается вершина или поднимается основная горизонталь);

автомобильные дороги - коричневым цветом;

железные дороги, геодезические пункты и государственные границы- черным цветом;

населенные пункты, железнодорожные станции - затушевкой или штриховкой, увеличенными надписями или подчеркиванием их названий черным или коричневым цветом;

-ориентиры обводятся черным кружком или подчеркиванием и нумерацией их черным или коричневым цветом;

участки местности, зараженные отравляющими веществами – желтым цветом, биологическими средствами - коричневым цветом (заштриховывается весь участок).

17. Если графический документ подлежит передаче по фототелеграфу в черно-белом изображении или с помощью черно-белой телевизионной установки, то все условные знаки и пояснительные надписи наносятся черным цветом, при этом знаки войск (сил) противника - двойной линией.

18. Графический документ, изготовляемый на прозрачной основе по карте, должен иметь по углам перекрестки (длина линий 1x1 см) внутренней рамки листа карты или не менее трех пунктов для последующего совмещения основы с картой; масштаб и ссылку на листы карты (номенклатура и год издания) по которым они изготовлены. Документы, выполненные по карте на непрозрачной основе должны иметь координатную сетку с ее оцифровкой. Кроме того, подписываются масштаб, номенклатура и год издания карты.

Если документ изготовлен в произвольном масштабе и не имеет координатной сетки, об этом делается оговорка с левой стороны у нижней кромки документа -"вне масштаба" и наносится стрелка "север-юг".

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Требования, предъявляемые к боевым документам:

-разрабатывать только документы, необходимые для практического применения при боевом управлении подразделениями;

-по содержанию они должны быть лаконичными, ясными, точными, не допускающими двоякого толкования, исключающими общетеоретические, общеизвестные положения;

-по структуре и форме документы должны быть простыми, наглядными и удобными в работе, по объему - оптимально краткими, но вместе с тем раскрывающими все действительно необходимое содержание, что достигается применением методов унификации, формализованных бланков, сокращенных терминов и фраз.

Графические документы должны быть наглядными, соответствовать требованиям автоматизированной обработки, обеспечивать возможность быстрого размножения и доведения (передачи) до исполнителей, отображаемая на них обстановка и все элементы решения должны наноситься четко, без излишней раскраски и детализации, не забивая топографической основы карт.

Каждый боевой документ должен иметь:

-гриф секретности и номер экземпляра;

-указание, кому предназначен (адресат);

-служебный заголовок;

-подпись соответствующего должностного лица с указанием должности, воинского звания, фамилии;

-отметку с указанием количества изготовленных экземпляров, фамилий исполнителя, даты исполнения.

Боевой документ, направляемый в подразделения, или представляемый в вышестоящий штаб, кроме того, должен иметь:

-категорию срочности;

-наименование адресата;

-отметки о времени отправки и получения документа адресатом.

19

Сущность управления войсками заключается в целенаправленной деятельности командиров, штабов и других органов управления по поддержанию боевой готовности и боеспособности войск, подготовке боевых действий и руководству ими при выполнении поставленных задач.

Основная цель управления состоит в том, чтобы обеспечить максимальную эффективность использования подчинённых войск с наименьшими потерями при решении поставленных задач в бою в установленные сроки и в любых условиях обстановки.

В руководящих документах определены 11 задач, раскрывающие

содержание управления:

- поддержание высокой боевой и мобилизационной готовности войск;

- непрерывное добывание, сбор, изучение, отображение, анализ и оценка данных обстановки;

- принятие решений;

- доведение задач до подчинённых;

- планирование боевых действий;

- организация и поддержание взаимодействия;

- организация и проведение мероприятий по всем видам обеспечения;

- руководство подготовкой подчинённых органов управления, войск;

- организация и обеспечение устойчивой работы системы управления;

- непосредственное управление действиями войск при выполнении ими боевых задач;

- организация и осуществление контроля и помощи подчинённым штабам и войскам;

- поддержание высокого морально-психологического состояния личного состава и другие мероприятия.

Современная военная наука рассматривает следующие о с н о в н ы е п р и н ц и п ы у п р а в л е н и я в о й с к а м и:

- единство государственного и военного руководства;

- единоначалие;

- централизация управления с представлением подчиненным инициативы в определении способов выполнения поставленных им задач;

- твёрдость и настойчивость в проведении принятых решений и планов в жизнь;

- оперативное и гибкое реагирование на изменения обстановки;

- личная ответственность командира за принимаемые решения, применение подчинённых войск и результаты выполнения поставленных им задач;

- высокая организованность и творчество в работе командиров, штабов и других органов управления;

- знание личного состава и его морально-психологических и боевых качеств;

- умение опираться на подчиненных командиров и начальников.

Требования к управлению войсками

Устойчивость управления представляет собой одно из главных требований, с учётом которого строится и функционирует вся система управления в современном бою. Устойчивость управления войсками предполагает способность командования и органов управления достаточно эффективно выполнять свои функции в любой обстановке, в том числе и в условиях активного воздействия противника по системе управления.

Устойчивость управления следует рассматривать как комплексную характеристику системы управления, включающую в себя такие её свойства, как живучесть, помехозащищённость и техническая надёжность.

6

С устойчивостью управления тесно связано такое требование управлению, как его непрерывность. Под непрерывностью управления понимается обеспечение командованию и штабам возможности постоянно воздействовать, на ход боевых действий, то есть своевременно доводить до подчинённых боевую задачу (приказы, распоряжения), и получать от них информацию о складывающейся обстановке.

Оперативность управления - это способность командования и штабов решать задачи в режиме времени, обеспечивающим упреждение противника, быстро реагировать на изменения обстановки и своевременно влиять на ход боевых действий.

Скрытность управления - заключается в способности сохранять в тайне от противника основные мероприятия по подготовке и ведению боя, а также положение, состояние и функционирование всех элементов системы управления.

Эффективность управления достигается обоснованностью принимаемых решений и соответствием цели боевых действий; оптимальностью выработанного варианта решения; точностью проводимых расчетов.

Организационно-техническую основу управления подразделениями, силами и средствами батальона (роты) составляет система управления, представляющая собой совокупность функционально связанных между собой органов управления (командиров), командно-наблюдательных пунктов и средств управления.

Органы управления батальона включают командование и штаб, роты – командира роты, его заместителей, а также органы управления приданных подразделений.

Штаб батальона является основным органом, обеспечивающим управление подразделениями батальона. Всю свою работу по организации и подготовке боя штаб организует, как правило, на основе решения и указаний командира батальона, а также указаний штаба полка.

Командно-наблюдательный пункт (КНП) – оборудованное техническими средствами управления (связи, автоматизированной системы управления и жизнеобеспечения) сооружение или транспортные средства, предназначенные для размещения и работы органов управления.

В таких условиях, которые существенно изменяют природу и характер современных боевых действий, выявляются специфические особенности в управлении войсками. К их числу можно отнести:

1) решающее значение фактора времени;

2) обеспечение скрытности подготовки боя;

3) сложность добывания данных обстановки;

4) частое возникновение критических ситуаций;

5) увеличение объёма управленческих задач;

6) повышение требований к конкретности и полноте принимаемых решений, расчётному их обоснованию и оперативному предвидению хода и исхода боевых действий;

7) увеличение количества информации, циркулирующей в системе управления;

8)возрастание технической оснащённости управления, и наряду с этим, сложность обеспечения живучести управления и ряд других особенностей.

25

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Инженерное оборудование опорного пункта осуществляется в соответствии с указаниями командира роты по инженерному обеспечению, а также решением командира взвода на бой.

Инженерное оборудование опорного пункта включает:

установку проволочных и других заграждений;

расчистку полос обзора и обстрела;

оборудование позиций отделений и сплошной траншеи во взводном опорном пункте;

оборудование окопов для боевых машин пехоты (бронетранспортеров), танков, противотанковых управляемых ракет и других огненных средств;

возведение сооружения для командно-наблюдательного пункта взвода;

устройство перекрытых щелей, блиндажей;

отрывку хода сообщения в глубину.

На всём фронте опорного пункта мотострелкового взвода отрывается сплошная траншея, которая соединяет одиночные (парные) окопы для мотострелков, окопы для БМП, танков, установок ПТУР, других огневых средств, располагающихся в его пределах, укрытия для личного состава.

Если одно из отделений взвода располагается в глубине опорного пункта (во второй линии), то на него отрывается окоп по фронту до 100 м, который соединяется ходом сообщений с траншеей. От опорного пункта в глубину обороны также отрывается ход сообщений, который подготавливается для ведения огня. По периметру опорного пункта в целях обеспечения круговой обороны могут отрываться участки траншей (4-5), каждый протяженностью 15-20 м, с ячейками для стрельбы. Траншеи, окопы и ходы сообщения должны быть подготовлены для ведения флангового и перекрестного огня по атакующему противнику, обеспечивать возможность проведения скрытного маневра и рассредоточения огневых средств, а также введение противника, в заблуждение относительно истинного построения взводного опорного пункта.

На оборудование опорного пункта взвода первого эшелона роты (с расположением позиций отделений в две линии) требуется 1100 чел.-час. и 7 маш.-час. танка с бульдозерным оборудованием. При оборудовании опорного пункта второго эшелона роты (с расположением позиций отделений в одну линию) потребуется 1250 чел.-час. и 7 маш.-час. танка с бульдозерным оборудованием.

Инженерное оборудование позиции отделения включает: сооружение окопа на отделение протяженностью до 100 м, состоящего из участка траншеи с ячейками (бойницами) для стрелков, площадок (ячеек) для пулемета и гранатомета; отрывку окопа на БМП (БТР); сооружение блиндажа (перекрытой щели); устройство ниши для боеприпасов и продовольствия, тупиков и уширений для удобства передвижения; отрывку хода сообщения в глубину опорного пункта. На оборудование позиций пехотной лопатой требуется 300-400 чел.-час., при использовании саперной лопаты 150-200 чел.-час.

Проволочные и другие заграждения перед опорным пунктом взвода и на флангах устраиваются в целях нанесения противнику потерь в живой силе и технике, задержки его продвижения и сковывания маневра.

Невзрывные заграждения: рвы, надолбы, заграждения из колючей и гладкой проволоки (малозаметные проволочные сети, спирали, рогатки, ежи и др.). Взвод может привлекаться для устройства и минно-взрывных заграждений строевым расчётом или по минному шнуру.

В ходе ведения боя для борьбы с пехотой противника перед передним краем, при вклинении ее на фланги взвода или в промежутки между позициями Отделений может применяться переносным комплект Минирования (ПКМ), способный па любом угрожаемом участке дистанционно создать минное поле площадью 200-400 м2 на дальности до 100 м от позиции.

В опорном пункте танкового взвода не отрываются сплошные траншеи, а оборудуется лишь окоп на позиции приданного мотострелкового отделения. Для танков оборудуются окопы на основных и запасных, (временных) огневых позициях. Одна из основных огневых позиций оборудуется двумя окопами и укрытием, соединенными между собой траншеей. Окопы подготавливаются для кругового обстрела, участки траншеи оборудуются площадками для ведения огня в сторону флангов и в тыл опорного пункта.

26-27

-

ВЗВОД

РОТА

БАТАЛЬОН

Ширина полосы обороны (опорного пункта)

До 400 метров

До 1.5 км

До 5 км

Глубина обороны

До 300 метров

До 1 км

До 3 км

Интервал между опорными пунктами

До 300 метров

До 1 км

Удаление позиции от переднего края обороны

6-8 км

Удаление позиции боевого охранение от переднего края

До 2 км

Ослепление противника, наступление ночью с подходом к переднему краю

300-400 метров

Межпозиционное пространство

2-4 км

Удаление КНП от переднего края

До 800 метров

До 2 км

Зона сплошного огня перед передним краем

До 400 метров

Удаление траншеи

1-2

2-3

3-4

400-600 м

600 м – 1км

400 м – 1 км

Поскольку эффективная дальность огня стрелкового оружия и ПТС ближнего боя составляет 600-1000 м, танков - 2-2,5 км и ПТУР - до 4 км, то вторая и четвертая траншеи отрывается на удалении 400-600 м от первой (третьей), а третья траншея - на удалении 600-1000 м от второй траншеи.

Батальонный район обороны оборудуется 3 – 4 траншеями и состоит из опорных пунктов рот, позиций штатных и

приданных огневых средств, заграждений и ходов сообщения.

Опорный пункт МСР оборудуется двумя траншеями и состоит из опорных пунктов МСВ, позиций огневых средств

роты и приданных подразделений, заграждений и ходов сообщения.

Первая траншея является передним краем обороны. Перед ней создаются противотанковые и противопехотные

заграждения.

Вторая траншея оборудуется на удалении 400 – 600 м от первой с таким расчетом, чтобы обороняющие ее

подразделения могли своим огнем поддержать подразделения, занимающие первую траншею.

Третья траншея оборудуется на удалении 600 – 1000 м от второй траншеи с таким расчетом, чтобы обороняющие ее

подразделения могли вести огонь в полосе между второй и третьей траншеями, а также использовать ее как исходное

положение для маневра на угрожаемые направления.

Четвертая траншея оборудуется на удалении 400 – 600 м от третьей.

Батальон – удаление от 1 эшелона во 2 эшелоне 4-6 км

Рота – удаление от 1 эшелона 1,5-2 км

Ближайшая задача батальона первого эшелона заключается в уничтожении противника в опорных пунктах рот первого эшелона на своем фронте наступления и овладении ими. Дальнейшая задача - развитие наступления, разгром противника во взаимодействии с соседними батальонами в глубине района обороны, овладение первой позицией. Направление продолжения наступления определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение дальнейшей задачи полка (бригады).

Ближайшая задача батальона второго эшелона при вводе его в бой может заключаться в завершении разгрома совместно с батальонами первого эшелона бригадных (полковых) резервов противника и овладении их рубежом. Направление продолжения наступления определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение дальнейшей задачи полка (бригады).

Ближайшей задачей роты первого эшелона, в том числе и танковой роты, приданной мотострелковому батальону, являются уничтожение противника в опорном пункте взвода первого эшелона и овладение им. Глубина задачи может быть до 500 м. Направление продолжения наступления роты определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение ближайшей задачи батальона.

Ближайшей задачей роты второго эшелона при вводе ее в бой может быть завершение разгрома противника совместно с ротами первого эшелона в опорных пунктах в глубине обороны и овладение первой позицией. Направление продолжения наступления роты назначается с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение дальнейшей задачи батальона. Глубина задачи может составлять 3 км и более.

Рубеж спешивания назначается как можно ближе к переднему краю обороны противника, обычно в местах, укрытых от огня его пулемётов и противотанковых средств ближнего огня с учетом рубежей безопасного удаления подразделений от разрывов снарядов и мин своей артиллерии, который составляет: для танковых подразделений – 200 м, атакующих на БМП (БТР) – 300 м, а в пешем порядке – 400 м. Исходя из этого, удаление рубежа спешивания от переднего края обороны противника может быть 300-400 м. Иногда он может совпадать с рубежом перехода в атаку или находится ближе к противнику. Такое расстояние позволяет сохранить силы мотострелков для броска в атаку и в то же время обеспечивает безопасное их удаление от разрывов снарядов нашей артиллерии в момент спешивания.

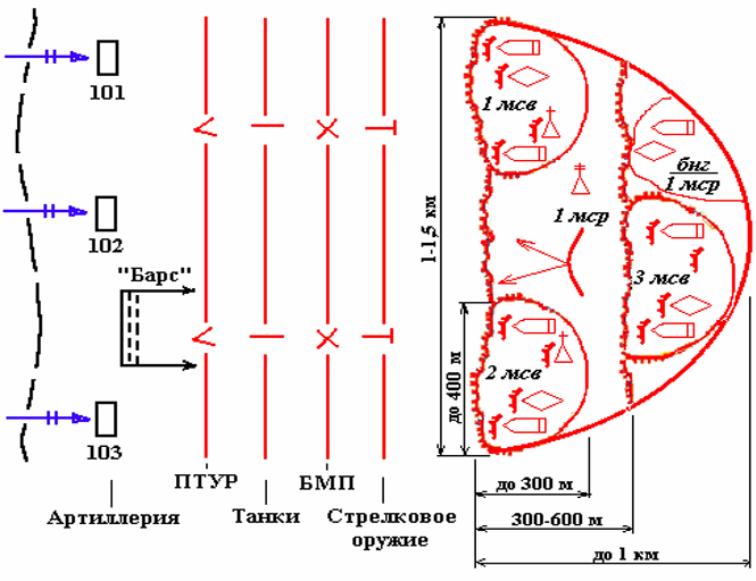

При наступлении с применением ядерного оружия или на второстепенном направлении с применением только обычных средств поражения потребуется 2-3-кратное превосходство над противником. В данных условиях батальон, атакуя 2-3 ротами, способен успешно наступать на фронте до 2 км, рота - до 1 км, взвод - до 300 м, а интервалы между танками возрастут до 100 м. Таким образом, батальон наступает обычно на фронте до 2 км, а на участке прорыва полка - до 1 км.

28