23) 11) Экологический оптимум

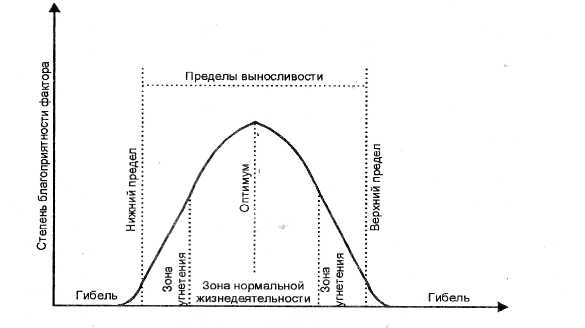

Интенсивность экологического фактора, наиболее благоприятная для жизнедеятельности организма, называется оптимумом, а дающая наихудший эффект — пессимумом, т. е. условия, при которых жизнедеятельность организма максимально угнетается, но он еще может существовать. Так, при выращивании растений при различных температурах точка, при которой наблюдается максимальный рост, и будет оптимумом. В большинстве случаев это некий диапазон температур, составляющий несколько градусов, поэтому лучше здесь говорить о зоне оптимума. Весь интервал температур, от минимальной до максимальной, при которых еще возможен рост, называют диапазоном устойчивости (выносливости) или толерантности. Точки, ограничивающие его, т. е. максимальная и минимальная пригодные для жизни температуры, — это пределы устойчивости. Между зоной оптимума и пределами устойчивости по мере приближения к последним растение испытывает все нарастающий стресс, т. е. речь идет о стрессовых зонах или зонах, угнетения в рамках диапазона устойчивости (рис.). По мере удаления от оптимума вниз и вверх по шкале не только усиливается стресс, а в конечном итоге по достижении пределов устойчивости организма происходит его гибель.

е

Интенсивность фактора

Рис. Зависимость действий экологического фактора от его интенсивности

Обычно в средней части диапазона устойчивости имеются условия, наиболее благоприятные для жизнедеятельности, роста и размножения. Эти условия называют оптимальными, в которых особи данного вида оказываются наиболее приспособленными, т. е. оставляют наибольшее число потомков. На практике выявить такие условия сложно, и обычно определяют оптимум для отдельных показателей жизнедеятельности — скорости роста, выживаемости и т. п.

Впервые предположение о лимитирующем (ограничивающем) влиянии экологических факторов было высказано в 1913 г. американским зоологом В. Шелфордом, установившим фундаментальный биологический закон толерантности: любой живой организм имеет определенные, эволюционно унаследованные верхний и нижний пределы устойчивости (толерантности) к любому экологическому фактору.

Экологический фактор, уровень которого приближается к любой границе диапазона выносливости организма или заходит за эту границу, называют лимитирующим фактором. Закон толерантности дополняют положения американского эколога Ю. Одума:

организмы могут иметь широкий диапазон толерантности в отношении одного экологического фактора и низкий диапазон в отношении другого;

организмы с широким диапазоном толерантности в отношении всех экологических факторов обычно наиболее распространены;

Свойство видов адаптироваться к тому или иному диапазону факторов среды обозначается понятием «экологическая пластичность» (экологическая валентность) вида. Чем шире диапазоны колебаний экологического фактора, в пределах которого данный вид может существовать, тем больше его экологическая пластичность. Экологически выносливые виды называют эврибионтны-,uw(cyros — широкий), маловыносливые — стенобионтными (stenos — узкий).

25) Приро́дные ресу́рсы — естественные ресурсы: тела и силы природы, которые на данном уровне развития производительных сил и изученности могут быть использованы для удовлетворения потребностей человеческого общества.

Приро́дные ресу́рсы — совокупность объектов и систем живой и неживой природы, компоненты природной среды, окружающие человека и которые используются в процессе общественного производства для удовлетворения материальных и культурных потребностей человека и общества. По происхождению:

Ресурсы природных компонентов (минеральные, климатические, водные, растительные, почвенные, животного мира)

Ресурсы природно-территориальных комплексов (горно-промышленные, водохозяйственные, селитебные, лесохозяйственные)

По видам хозяйственного использования:

Ресурсы промышленного производства

Энергетические ресурсы (Горючие полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы, биотопливо, ядерное сырье)

Неэнергетические ресурсы (минеральные, водные, земельные, лесные, рыбные ресурсы)

Ресурсы сельскохозяйственного производства (агроклиматические, земельно-почвенные, растительные ресурсы — кормовая база, воды орошения, водопоя и содержания)

По виду исчерпаемости:

Исчерпаемые

Невозобновляемые (минеральные, земельные ресурсы)

Возобновляемые (ресурсы растительного и животного мира)

Не полностью возобновляемые — скорость восстановления ниже уровня хозяйственного потребления (пахотно пригодные почвы, спеловозрастные леса, региональные водные ресурсы)

Неисчерпаемые ресурсы (водные, климатические)

По степени заменимости:

Незаменимые

Заменимые

По критерию использования:

Производственные (промышленные, сельскохозяйственные)

Потенциально-перспективные

Рекреационные (природные комплексы и их компоненты, культурно-исторические достопримечательности, экономический потенциал территории)

26)

27) Экологи́ческая катастрофа — необратимое изменение природных комплексов, связанное с массовой гибелью живых организмов.Примеры:

Природные катастрофы

Кислородная катастрофа

Техногенные катастрофы

Чернобыльская катастрофа, СССР — радиационное загрязнение территории Украины, частично Белоруссии и России, Она произошла 26 апреля 1986 года в результате разрушения четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции

Авария на АЭС Фукусима I в Японии

Кыштымская авария произошла 29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк», расположенном в закрытом городе «Челябинск-40». Сейчас этот город называется Озёрск. Авария называется Кыштымской ввиду того, что город Озёрск был засекречен и отсутствовал на картах до 1990 года. Кыштым — ближайший к нему город.

28) Особенности водопользования в России заключается в их неравномерном распределении по территории. Остроту проблеме придает недостаток и истощение водных ресурсов в обжитых, экономически развитых южных районах страны (бассейны Азовского и Каспийского морей). Чрезмерное использование водных ресурсов рек, питающих эти водоемы (Волга, Уран, Дон, Кубань) неизбежно влечет за собой большой и непоправимый ущерб.

29) Государственными кадастрами природных ресурсов называется свод экономических, экологических, организационных и технических показателей, характеризующих качество и количество природного ресурса, состав и категории пользователей. Данные кадастров служат обеспечению рационального использования природных ресурсов и охране окружающей среды от вредных воздействий. На основе кадастров проводится денежная оценка природного ресурса, его продажная цена, система мер по восстановлению нарушенного состояния природы. Важно, чтобы данные о качественных характеристиках природных ресурсов, содержащиеся в соответствующих кадастрах, служили основой при принятии решения о предоставлении природного ресурса в пользование.

30) Мониторинг — система наблюдений за состоянием окружающей среды и природными ресурсами, позволяющая оценить изменения, происходящие под влиянием антропогенной деятельности.

Основными задачами мониторинга являются:

— систематическое наблюдение за современным состоянием природных компонентов и комплексов;

выявление факторов и закономерностей техногенного и естественного изменения экосистем во времени и пространстве;

оценка изменений на основе качественных и количественных показателей;

моделирование и прогнозирование изменений компонентов и комплексов под антропогенным воздействием;

выработка рекомендаций для управления процессами природопользования.

В систему мониторинга входят следующие процедуры:

обследование объектов наблюдения;

оценка фонового состояния окружающей среды; -

составление информационной модели объекта наблюдения;

планирование и реализация мероприятий мониторинга;

периодическое проведение оценки состояния объекта;

идентификация его информационной модели;

прогнозирование изменения состояния объекта.

Система мониторинга включает в себя наблюдение за всеми компонентами окружающей среды (воздушной средой; водными ресурсами; почвенными ресурсами; биологическими ресурсами и т.д.)

31) Экологическое нормирование представляет собой одно из наиболее эффективных средств управления качеством окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. С его помощью регулируется допустимая нагрузка на экологические системы и устанавливаются границы воздействия хозяйственной деятельности на среду обитания. Оно преследует следующие цели:

Установление предельно допустимых норм (ПДН) на окружающую природную среду;

гарантированность экологической безопасности населения; сохранность генетического многообразия растительного и животного мира и человека;

рациональное, сбалансированное использование и воспроизводство (для возобновляемых) природных ресурсов.

Нормативы качества среды подразумевают определённые признаки, а именно:

— объект защиты (например, человек, древесные растения, технологическое оборудование и т.д.);

среда, в которой нормируется и контролируется содержание вещества (например, воздух, почва, вода);

критерий вредности (например, появление у человека или его потомства);

регламентируемая временная характеристика воздействия (например, воздействие в течение всей жизни человека, или в короткий промежуток времени);

«цена» норматива, т.е. последствия, к которым может привести отсутствие или превышение допустимого уровня.

В основах нормативов качества лежат три показателя:

а) медицинский — пороговый уровень угрозы здоровью человека, его генетической программе (потомству);

б) технологический — способность экономики обеспечить заданное (минимальное) воздействие на окружающую среду;

в) научно-технический — возможность научно-технических средств контролировать соблюдение пределов воздействия по всем параметрам

32)33)34) Рациональное использование и охрана почв предусматривает:

Развитие системы особо охраняемых природных территорий и установление комплекса ограничений режима землепользования по природоохранным критериям;

Рекультивация нарушенных земель и вовлечение их в хозяйственное или иное использование;

Консервация деградированных и загрязненных химическими и радиоактивными веществами сельскохозяйственных и иных угодий;

Возмещение вреда окружающей среде, причиненного ухудшением качества земель, загрязнением, деградацией, уничтожением почв при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

Организация и осуществление государственного экологического контроля, в том числе земельного контроля.

4. Атмосферный воздух занимает особое место среди других компонентов биосферы, значение его для всего живого на Земле трудно переоценить. Потребность человека в воздухе зависит от его состояния, условий работы и колеблется от 15 до 150 тыс. м3 в сутки. Воздух используется в качестве исходного материала во многих промышленных процессах, поскольку служит окислителем в процессах горения. При этом воздух должен иметь определенный состав и любые отклонения от нормы опасны для здоровья.

Атмосферный воздух выполняет и сложнейшую защитную экологическую функцию, предохраняя живые организмы озоновым слоем от жестких ультрафиолетовых лучей. Воздушная атмосфера обладает способностью к самоочищению, что происходит при перемешивании приземных слоев воздуха, при вымывании растворимых в воде веществ атмосферными осадками, а также путем осаждения загрязняющих веществ на поверхность земли.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха делятся на:

Технологические. В эту группу входят мероприятия, которые могут быть проведены на самом предприятии в целях уменьшения выбросов и снижения концентрации пыли и газов в воздухе (так называемые безотходные технологии).

Санитарно-технические мероприятия связаны с использованием очистных устройств. Это пылеотстойные камеры, фильтры, увлажняющие технологии очистки, электрофильтрация. Устройство высоких труб (100 м и выше) способствует более интенсивному рассеиванию газов.

Планировочные мероприятия основаны на принципе функционального зонирования населенных пунктов (промзоны). Это позволяет сосредоточить опасные предприятия с учетом аэроклиматических условий и обосновать устройство обязательных разрывов между предприятиями и жилой застройкой – санитарно-защитных зон определенной ширины. В отдельных случаях санитарно-защитные зоны составляют 10-20 км.

5. Большая часть поверхности Земли покрыта водами океанов (~ 71%). Объем вод Мирового океана составляет 1370 млн. км3 или 91% известных запасов воды. На континентах сосредоточено 131 млн. км3 воды (8,72%). Примерно половина ее (60 млн. км3) расположена на глубине десятков и сотен метров от поверхности. Возникновение водной проблемы в мире обусловлено интенсивным использованием водных ресурсов в связи с ростом населения, развитием производительных сил и связанное с этим увеличение водопотребления и сброса сточных вод в промышленности, сельском, коммунальном и других отраслях хозяйства. Человечество активно воздействует на водоемы и водотоки широкомасштабным гидростроительством. Развитие производительных сил сопровождается ростом потребления пресной воды. Половина ее идет в сельское хозяйство, 1/3 расходуется в промышленности и только 5% используется на непосредственные нужды населения.

Защита водных ресурсов от истощения и загрязнения вредными веществами предусматривает комплекс мер:

1) Развитие безотходных и безводных технологий, а также систем оборотного (замкнутого) водоснабжения;

2) Разработку соответствующих законодательных актов;

3) Организацию мониторинга водных объектов;

3) Охрану поверхностных и подземных вод, включая очистку промышленных и бытовых стоков;

4) Подготовку воды, используемой для питьевых и хозяйственных целей;

5) Государственный контроль за использованием и охраной водных ресурсов.

35)

36) Возрастающее воздействие общества на природную среду приводит к возрастанию воздействия измененной людьми природы на развитие самого общества. В современных условиях в гораздо большей степени, чем раньше, проявляется зависимость общества от состояния природной среды. Поэтому очень важно знать, каков характер происходящих в природе изменений, каковы оптимальные пределы изменений, вносимых в природу людьми, выход за которые может повлечь необратимые сдвиги природного равновесия. Иными словами, перед человечеством на современном этапе встают во весь рост принципиально новые проблемы, которые в перспективе должны увязаться вокруг одной комплексной задачи — рационального управления всей совокупностью природных условий общественного развития.

Совершенно справедливо в настоящее время стоит вопрос о необходимости познания учета законов взаимодействия общества и природы. Именно незнание этих законов взаимодействия общества и природы

приводит к неправильному использованию геосферы в производственной практике.

Одним из законов геосферы, с которым людям необходимо считаться, является следующий закон: «При сколько-нибудь существенном изменении одного из элементов геосферы неизбежно происходит изменение других ее элементов, происходит изменение среды в целом».

Анализ происходящих в природной среде изменений приводит к выводу о том, что в ее развитии можно выделить еще две важные закономерности. Это, во-первых, возрастающее воздействие общества на природную среду и, во-вторых, возрастающая зависимость общества от природной среды.

38)

39) Кисло́тный дождь — все виды метеорологических осадков — дождь, снег, град, туман, дождь со снегом, при котором наблюдается понижение pH дождевых осадков из-за загрязнений воздуха кислотными оксидами