3. Подтип Хелицеровые (Chelicerata)

Включает класс первичноводных мечехвостов и класс наземных паукообразных (некоторые виды — вторичноводные). Тело подразделено на головогрудь и брюшко. На головогруди 6 пар конечностей: хелицеры, педипальпы и 4 пары ходильных ног. Хелицеры и педипальпы имеют разное строение в зависимости от способа питания. На брюшке плавательные ножки с жаберными придатками имеются только у мечехвостов. У паукообразных типичные конечности отсутствуют. Они преобразованы в легочные мешки, половые крышечки, паутинные бородавки и др. Дыхание у мечехвостов с помощью жабр, у паукообразных - легких (скорпионы, часть пауков), трахей (солытуги, клещи) или тех и других (многие пауки, в том числе паук-крестовик). Представители: мечехвосты (прибрежные участки тропических побережий океанов), скорпионы, фаланги пауки (паук-крестовик, тарантул, каракурт, серебрянка и др, клещи, в том числе собачий клеш и др.).

4. Подтип Трахейнодышащие (Tracheata)

Высшие трахейнодышащие членистоногие. Дышат только с помощью трахей. Имеется одна пара усиков, которая гомологична антеннулам (1-й паре антенн) ракообразных и принадлежит акрону. Сердце трубчатое, располагается на спинной стороне полости тела. Органы выделения -мальпигиевы трубочки. Подразделяется на 2 класса.

Класс 1. Многоножки (Myriapoda)

Низшие трахейные. Тело подразделено на 2 отдела - голову и туловище, состоящее из многих сегментов. Крыльев нет. Эпикутикулы (самый наружный, очень тонкий, влагонепроницаемый слой кутикулы) нет. Ведут скрытный образ жизни. Днем прячутся под корой, стволами деревьев и в других укрытиях.

Класс 2. Насекомые (Insecta)

Высшие по своей организации и степени освоения различных сред обитания членистоногие и вообще первичноротые. Крупный ароморфоз -приобретение в процессе эволюции насекомыми крыльев позволил им освоить воздушное пространство как новую среду обитания, без утраты наземной сферы как среды обитания. Тело состоит из трех отделов -головы, груди, брюшка. Строение ротового аппарата очень разнообразно и связано с характером пищи и способом ее приема. На груди располагаются 3 пары ног, имеющих различные модификации в связи с характером передвижения и среды обитания. Крыльев две или одна пара крыльев, которые нередко частично или полностью редуцированы в связи со специфическим образом жизни, например, у эктопаразитов. Самый наружный слой кутикулы - эпикутикула (сложный комплекс восков и липидов), хорошо защищающий организм от потери воды. Особенности ротового аппарата и всей пищеварительной системы связаны с характером питания. Органы дыхания - сложно разветвленная трахейная система. Развитие у большинства с неполным или полным превращением. Играют огромную роль в природе как опылители растений, потребители живой и мертвой органической продукции, мелиораторы почвы. Для человека полезны опылением культурных и дикорастущих покрытосеменных растений, как поставщики ценных пищевых продуктов и лекарственных материалов (мед, прополис и их производных, натуральный шелк), как регуляторы численности вредных видов (паразиты и хищники). Ряд видов насекомых - вредители сельского и лесного хозяйства (клоп вредная черепашка, колорадский жук, хлебный жук кузька, бабочки капустная белянка, луговой мотылек, озимая совка и др.).

20.Насекомые как высшие трахейнодышащие членисnоногие. Ароморфозы, позволившие им широко освоить наземную и воздушную среды. Важнейшие черты организации. Классификация, разнообразие, экологические адаптации, роль в природе и для человека.

Насекомые (Insecta) двустороннесимметричные, трехслойные, первичноротые, с сегментированным телом, гетерономной метамерией. Покровы - хитиновая кутикула; конечности членистые функции: локомоторную, защитную, органов схватывания и измельчения пищевых материалов, половых придатков. Полость тела смешенная – миксоцель; кровеносная система незамкнутая; рост сопровождается линьками. При этом ароморфозом – гетерономную сегментацию, членистые конечности и их прогрессивную дифференцировку в процессе адаптивной радиации, включая дифференцировку ротового аппарата. Приобретение в процессе эволюции крыльев) позволило крылатым насекомым освоить воздушное пространство как новую среду обитания. Тело состоит из 3 отделов - головы, груди, брюшка. Скрыточелюстные (Entognata)-грудной отдел слабо обособлен от брюшного. Есть мандибулы и максилы. На голове усики, простые глазки, на брюшке - двигательные, дыхание трахейное или только кожное. отр Бестяжковые, отр. Ногохвостки, отр. Двухвостки. Насекомые открыточелюстные (Entognatha) – тело состоит головы с усиками и 3 пар ротовых конечностей, брюшка без конечностей; дыхание трахейное. Достигают прогресса благодаря жизни на суши (строение покровов, многофункц особенности выделительной системы, трахейной, появление органов полета, особ эмбриогенеза и постэмбриогенеза обеспечивают независимость от факторов сухопутной среды. Пищеварительная система состоит из 3 отделов, есть слюнные железы, пищеварительные ферменты. Органы выделения: мальпигиевые сосуды (осморегуляции, накопления) Кров.система - незамкнутая, кровь – гемолимфа (снабжение органов питат вещ-вами ,гуморальная регуляция) , есть сердце. Дыхат: трахеи и дыхальца.(транспорт О2 к тканям). Н.С.: брюшная нервная цепочка, есть г.м. С ЦНС связана сист. симпатических нервов. Размножение половое, раздельнополые; диморфизм, партеногенез. развитие с превращением или нет. П.кл. Первичнобескрылые - низкие черты организации крыльев. Рот.аппарат - грызущий; раз - прямое. Отр.Щетинохвостки. П.кл. Крылатые (Pterygota): Поденки (Ephemeroptera), стрекозы (Odonata), Таракановые (Blattodea), Богомоловые (Mantodea), Термиты (Isoptera), Прямокрылые (Orthoptera), Вши (Anoplura), Равнокрылые (Homoptera), Клопы (Hemiptera), Сетчатокрылые (Neuroptera), Жуки (Coleoptera), Перепончатокрылые (Hymenoptera), Двукрылые (Diptera), Блохи (Aphaniptera), Ручейники (Trichoptera), Бабочки (Lepidoptera). Значение: важное звено пищевых цепей; производят полезные для человека продукты (мед, воск, прополис, пчелиный яд (медицина); объекты биотехнологии (для борьбы с нас вредителями).

21.Общая характеристика иглокожих как вторичноротых древних морских животных, обладающих вторичной радиальной симметрией. Особенности организации и образа жизни морских звёзд, морских ежей и голотурий.

Тип Иглокожие(Echinodermata) составляют морские целомические животные; вторичноротые. Распространены во всех соленых морях на разных глубинах. Сочетание билатеральной симметрии с радиальной(5-лучевой). Обладают известковым скелетом (функция: защита, опора для внутренних органов). Вторичная полость тела - целом, выполняет функции: полость для органов, гомеостаз внутренней среды, опора, транспорт. Характерна амбулакральная система – двигательная, на амбулакральных ножках, которые служат еще и для подачи пищи ко рту. Н.с. неганглиозного типа, закладывается в виде тяжа путем погружения внутрь зародыша эктодермальной пластинки. Дыхание через кожу, кожными жабрами, амбулакральными ножками, щупальцами. Органов выделения нет. Амебоцисты поглощают из целома экскреты, которые затем удаляют через кожу. Н.с. состоит из нервного кольца и отходящих от нее радиальных нервных стволов. Органы чувств: чувствительные клетки; равновесия (глубоководных голотурий). Раздельнополый деморфизм выражен слабо. Оплодотворение наружное; личинка – диплевра. Есть живородящие. 4 типа питания: зоо-, фито-, детрито- ,планктонофагия. Кл. Морские звезды (Asteroidea)- звездообразные формы. Различные типы питания, движения. Особенности – наличие радиальных лучей, в которые заходят органы. Характерно скользящие движение амбулакральных ножек. (Asterias rubens) Кл. Морские ежи (Echinoidea) Малоподвижные, донные, шаровидной или яйцевидной формы. Хорошо развит скелет, образующий панцирь; движутся на амбулакральных ножках. 2 Подкласса: Правильные ежи и Неправильные ежи. У правильных наличие жевательного аппарата - Аристотелев фонарь. Личинка - эхиноплетеус. Кл. Голотурии (Holothuroidea) Медленно ползают; тело продолговатое; билатеральная симметрия преобладает; детритофаги; раздельнополые, есть гермафродиты.

Роль: в биологических цепях, в почвообразовании, в состав осадочных пород - мрамор, известняк; голотурии в пищу.

22.Позвоночные. Череп и его эволюционные преобразования в ряду позвоночных. Черты прогресса и адаптивные особенности черепа позвоночных.

Развитие головного мозга и связанных с ним органов чувств требовало образования для их защиты новых скелетных образований. Эту функцию выполняет мозговой, или осевой череп. К тому же, переход к активному питанию подвижными пищевыми объектами вызывал необходимость образования дополнительных органов активного захвата и переработки пищи. Это обеспечено формированием висцерального скелета, окружающего передний конец пищеварительной трубки, а у водных позвоночных этот отдел служит и опорой жабр. Висцеральный (splanchnocranium) и мозговой (neurocranium) череп у всех позвоночных животных объединяется в единый комплекс - череп (cranium). Впервые в эволюционном ряду позвоночных он начинает формироваться у круглоротых.

Основные этапы эволюционные преобразования черепа наглядно прослеживаются при рассмотрении эмбрионального развития позвоночных.

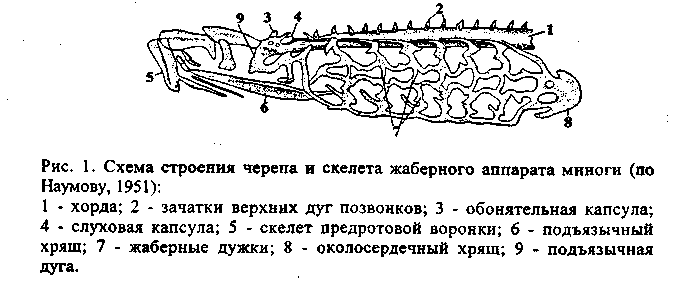

Мозговой череп закладывается под головным мозгом в виде двух-трех пар хрящей. Одновременно, но независимо от них возникают хрящевые капсулы органов чувств: обонятельные, слуховые и глазные. Разрастаясь и сливаясь друг с другом, они начинают обрастать головной мозг с боков. Такая стадия развития мозгового черепа, еще лишенного крыши, соответствующая ранним этапам эмбрионального развития черепа остальных позвоночных, присуща круглоротым (рис. 1).

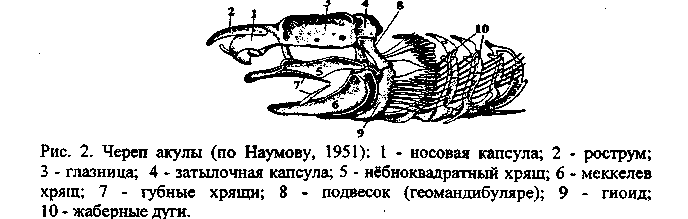

У остальных позвоночных еще на личиночной или зародышевой стадии разросшийся хрящ образует и крышу черепа. Такой, полностью хрящевой череп, у хрящевых рыб - акул и скатов (рис. 2).

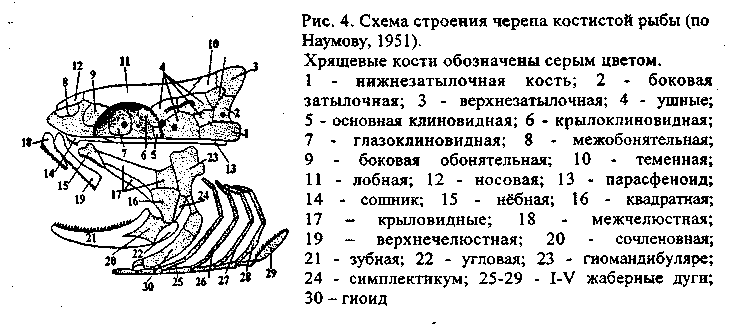

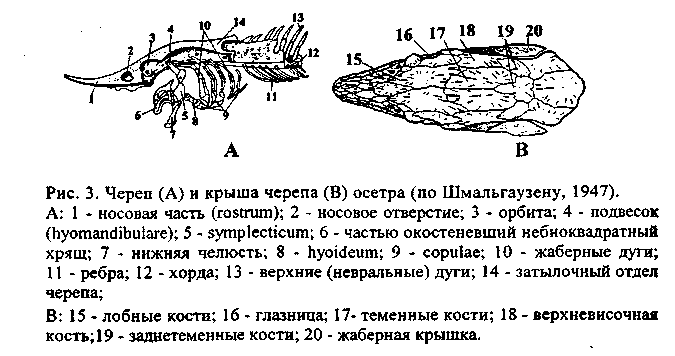

У низших костных рыб (хрящевых ганоидов) мозговой череп остается хрящевым, а поверх него образуется панцирь из покровных кожных костей (рис. 3). У остальных групп костных рыб в первичном хрящевом мозговом черепе возникают окостенения, завершающиеся образованием так называемых первичных, или хрящевых, костей. Одновременно покровные кости погружаются под кожу и вступают в соединение с хрящевыми костями. У костистых рыб мозговой череп состоит из большого количества хрящевых и покровных костей; хрящ сохраняется только в области обонятельных и слуховых капсул и глазниц (рис. 4).

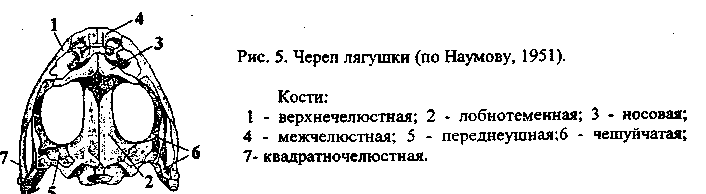

У современных амфибий в мозговом черепе остались значительные участки хряща и относительно небольшое число хрящевых и покровных костей (рис. 5).

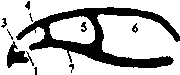

У рептилий, птиц и млекопитающих мозговой череп во взрослом :состоянии образован лишь костями. У птиц и млекопитающих большинство костей срастается между собой, так что их границ обнаружить нельзя. Впервые У некоторых пресмыкающихся, а позже и у остальных позвоночных, в мозговом черепе образуется вторичное твердое костное нёбо, разделяющее полость рта на верхний отдел - носоглоточный ход - и нижний отдел -собственно ротовую полость (рис. 6). Благодаря этому пища, находящаяся во рту, не мешает дыханию.

Рис. 6. Схема образования вторичного твердого костного нёба (по Шмальгаузену, 1947).

1 - первичные хоаны; 2 - вторичные хоаны; 3 - дыхательная и 4 - чувствующая части обонятельной полости; 5 - орбита; 6 - черепная полость; 7 - первичное нёбо; 8 - вторичное твёрдое нёбо; 9 - носоглоточный проход.

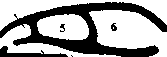

Эволюция жевательной мускулатуры, начиная с пресмыкающихся, сопровождалась перестройкой крыши и частично боковых стенок первично сплошного «стегального» черепа, имевшегося у древних земноводных -стегоцефалов, предков рептилий. В отдельных ветвях пресмыкающихся эволюция шла разными путями. В группе анапсида (ископаемые котилозавры и их потомки - черепахи) первичная стегальная (сплошная) крыша черепа сохранялась. В группе диапсида (гаттерия, крокодилы) образовались две височные ямы, ограниченные двумя костными дугами (рис. 7).

Рис. 7. Схема изменения строения черепа у пресмыкающихся (по Наумову и Карташеву, 1979):

А - стегальный, или анапсидный череп; Б - диапсидный череп с двумя височными ямами; В - синапсидный череп с одной боковой височной ямой. 1 - верхняя височная яма, 2 нижняя височная яма, 3 - единственная боковая височная яма, 4 — заглазничная кость, 5 - чешуйчатая кость, 6 - скуловая кость, 7 - квадратно-скуловая кость, 8 - орбита.

Верхняя дуга состоит из костей залобной (postfrontale) - чешуйчатой (squamosum), нижняя - из скуловой (]U8ale) - квадратноскуловой (quadratojugale). У ящериц диапсидный тип черепа с редуцированной нижней дугой, а у птиц - с редуцированной верхней дугой; у змей обе дуги редуцируются. В группе синапсид - у звероящеров (тероморфных рептилий) и происшедших от них млекопитающих - образовалась одна боковая яма и ограничивающая ее сложная дуга из костей верхней и нижней дуг: скуловой (jugale) - квадратноскуловой (quadratojugale) - чешуйчатой (squamosum).

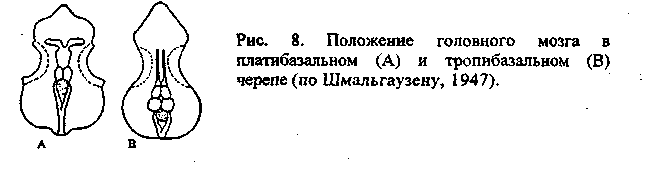

По особенностям расположения мозга в черепной коробке различают два основных типа мозгового черепа. Платибазальный череп (круглоротые, хрящевые рыбы, амфибии) имеет широкое основание и мозговую полость, расположенную между его глазницами, а тропибазальный (костные рыбы, рептилии, птицы, млекопитающие) - узкое основание, глазницы, разделенные лишь тонкой межглазничной перегородкой, и мозговую полостью, размещенную позади глазниц (рис. 8).

По мере движения по эволюционному ряду позвоночных от костистых рыб к млекопитающим происходит постепенное уменьшение количества костей, образующих череп. Наименьшее количество их у млекопитающих.

Висцеральный отдел черепа развивается независимо от мозгового черепа в виде жаберных дуг, лежащих в перегородках между жаберными щелями. У круглоротых эти хрящевые зачатки преобразуются в хрящевую жаберную решетку околосердечный хрящ и в хрящи, поддерживающие язык и ротовую воронки.

У водных челюстноротых позвоночных животных рудименты первых двух жаберных дуг образуют губные хрящи (развиты у акуловых рыб). Третья дуга, которую называют челюстной, расчленяется на два отдела, образуя собственно челюсти: верхний элемент называют небно-квадратным хрящом (palatoquadratum), нижний - меккелевым хрящом (cartilage meckeli). Эти элементы выполняют функцию челюстей только у низших рыб (см. рис. 2).

У высших рыб они окостеневают и лишь частично участвуют в удержании добычи; а захват добычи у них переходит вторичными челюстями, образованными покровными костями: верхнечелюстной (maxillare) и предчелюстной (praemaxillare) - в верхней челюсти; зубной (dentale) - в нижней челюсти.

Следующая висцеральная дуга, подъязычная, обычно состоит из двух крупных парных хрящевых элементов: подвеска, или гиомандибулярного (hyomandibulare), и подъязычного, или гиоида (hyoideum). Гиоиды правой и левой сторон соединяются друг с другом при помощи небольшого непарного элемента - копулы (copulae). У высших рыб подъязычная дуга окостеневает (рис. 4).

Остальные дуги служат опорой жабр - жаберные дуги. У примитивных рыб число их может достигать 7 пар, у большинства хрящевых рыб - 5 пар хрящевых жаберных дуг, у костистых рыб часто их 4 пары (V-рудиментарна) и они окостеневают. За счет покровных костей у костных рыб формируется скелет жаберной крышки, тоже относящийся к висцеральному черепу.

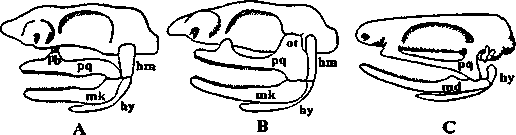

Различают несколько типов прикрепления челюстного аппарата к мозговому черепу (рис. 9).

Рис. 9. Отношение передних висцеральных луг к осевому черепу (по Шмальгаузену, 1947).

А- гиостильный череп акулы; В - амфистильный череп акулы; С - аутостильный череп наземного позвоночного (лягушка); hm - hyomandibulare; hy - hyoideum; mk - меккелев хрящ; md - нижняя челюсть; ot - processus oticus; pb - processus palatobasalis; pq - palatoquadratum.

Протостилия - челюстная и подъязычная дуги независимо друг отдруга связками подвешивались к мозговому черепу. Этот гипотетический исходный тип черепа, вероятно, был свойствен примитивным челюстноротым.

Гиостилия - верхний конец гиомандибулярного отдела подъязычной дуги прикрепляется к слуховому отделу мозгового черепа и служит подвеском для челюстной дуги (многие группы рыб, в том числе большинство хрящевых и все костистые рыбы).

Амфистилия - верхний элемент челюстной дуги соединяется с мозговым черепом при помощи одного - двух специальных отростков и, кроме этого, как и при гиостилии, задние концы обоих челюстных элементов прочно связаны с нижним концом гиомандибулярного элемента (некоторые примитивные и современные акулы, костные ганоиды).

4. Аутостилия - верхний элемент челюстной дуги соединяется или срастается с мозговым черепом, гиомандибулярный элемент подъязычной дуги в прикреплении челюстей не участвует, и подъязычная дуга в большей или меньшей степени подвергается редукции (цельноголовые и двоякодышащие рыбы, земноводные и все другие наземные позвоночные).

С переходом к воздушному дыханию висцеральный скелет видоизменяется. В ряду земноводные - млекопитающие происходит усиление вторичных челюстей, а развитие аутостилии приводит к редукции подъязычной дуги: нижний ее элемент вместе с редуцирующимися жаберными датами участвует в образовании подъязычного аппарата и скелета гортани, а верхний элемент - гиомандибулярный, или подвесок - превращается в косточку среднего уха - стремечко. Скелет жаберной крышки полностью редуцируется.

У млекопитающих, в отличие от всех остальных позвоночных, нижнюю челюсть образует одна единственная парная кость - зубная (dentale).

23.Выделительная система в ряду хордовых. Особенности и направления её эволюции. Позвоночные. Способы поддержания гомеостаза. Терморегуляция. Осморегуляция.

Обеспечивает выделение жидкого конечного продукта обмена. Почки – главный орган выделения. Многие сталкиваются с проблемой осморегуляции, осморегуляция – один из параметров поддержания гомеостаза.

По величине осмотического давления растворы м.б. изотоническими (изоосмотич) – 2 р-ра им одинак давление, гипертонические – с более высок осмотич давл, гипотонич – с более низк. Водные организмы по этой величине м.б. изоосмотич, гипоосмотич.

В теле животных жидкости по своему состоянию напоминают морскую воду, они предст собой солев р-ры, электролит – NaCl, т.к. жидкость зародилась в море, организмы д были быть этой воде подобны. В то же время морская вода и жидкости тела не тождественны: и состав морск океана менялся, и состав жив менялся – проблема осморегуляции стоит и перед орг, жиб в воде. Морск орг: их жидкости менее концентрированы, чем окр среда – чистая вода поступает в тело. Удаление воды осущ ч/з жабры и почки. У морск рыбы чаще всего происх пассивн выд-е воды жабрами, нек кол-во изотонич мочи вывод ч/з почки. Пресноводные рыбы (и личинки амфибй): конц-ция вещ-в внутри тела намного превышает конц-цию вещ-в пресной воды. Пассивное поглощение воды телом и жабрами, почки выделяют оч большое кол-во гипотонич мочи с неб сод-ем солей.

Продукты экскреции: продукты распада АК и белков – соед-я, сод аминогр (токсичны) – выделение аммиака (м. олько круглоротые, рыбы и личинки аф) – амониотелия. Аммиак мгновенно растворяется в окр воде, легко вымывается, жабры выд аммиак, избыток аммиака накапл в мышцах. У др животных аммиак превращ-ся в мочевину (менее токсичное соед-е, но ещё ядовита и требует разведения). Выд-е мочевины – уреотелия. Мочевина растворима в воде – продукты выд-я оказ жидкими – выд достаточно больш кол-во мочи, осмотич св-ва м.б различны. Уреотелия: взрослые амф, млекопит. Мочевина обр в печени, поступает в кровь, ыд ч/з почки. У нек выд-ся мочевая к-та – урикотелия. Моч к-та не раств в воде, продукты выд сухие, мочи выд мало, но она высок конц – рептилии, птицы. Уринотелия – выд-е уринов (насек, паукообр) не св-на позвоночным.

У хордовых функ 2 осн гр орг:

Низшие – метанефридии – воронки с булавовидн обр со жгут – соленоциты.

Черепные – почки. Строение почек различно. Хар-на смена 3х поколений почек: в эмбриональном развитии набл 3 пок: предпочка (головная почка – пронефрос) – имеются внешние мальпигиевы клубочки, расп в целомич жидк, мальп кл – кап сеть, СОБР в клубок, со ст выд сист имеются воронки, откр в целом, имеется первичный мочеточник – пронефрос (пронефрич канал = вольфов канал – стекание мочи, выводн проток выделит сист). Сам перв почка обособл – воронка яйцевода, от неё отх ещё один канал – мюллеров. Им воронки с ресничками – нефростомы, кр сист обл мальп клубочками, прям контакта м/у кров и выд сист нет (обмен ч/з целомич полость). Пронефрос заклад-ся у эмбрионов практич у всех позвоночных, но функц только у нек круглоротых.

2е пок-е почек заклад-ся ниже – туловищная почка =первичная почка, мезонефрос). Имеется непосредств контакт кр и выд сист, жидк филтр непоср ч/з клубочки. Внтур мальп клубочки = мальп тельца. Мальп кл окружается капсулой (капсула Боумена) мальп клуб + капс Боумена место фильтрации) = мальп тельце.

У сам примит сох воронки (хрящ рыбы), в кач-ве мочеточников функц-ет Вольфов канал. У самок хорошо выражен Мюллеров канал, кот служит для выд-я прод. Тул почка функц-ет у амфибий, у хрящ и костн рыб.

У амниот (рептилии, птицы, млекопит) в эмбриональн развитии функц-ет первичн поки – мезонефросы, во взр сост ф-ет 3е пок-е почек – вторичные почки – метанефрос (тазовые почки). Развитие нефронов. Нефрон – структурно-функц ед почки. Нефрон предст собой мальп тельце, здесь происх фильтрация под давлением +в нефр им извитые канальцы (сост из канн 1го и 2го порядка). В обл канальцев им каппилярн сеть (активн экскреция – обр из первичн мочи вторичн моча, обратное всасывание воды в кровь и нек вещ-в, не подл выд-ю: глюкоза, нек соли), от метанефроса отщепл отдельн выделит канал – вторичн мочеточник, служит для выд-я конечн продукта обмена.

Рыбы, амфибии: Вольф канал – выд-е мочи и пермы. У самок от вольф канн – мюллеров канн, функц только в кач яйцевода. Выд-е ч/з вольфов канал.

Рептилии, птицы: у самцов обр вторичн почка, вторичн мочеточник, кот вп в остатки вольфова канала, вольф канал превращ в семепровод, в нижн отд происх соед-е – прод выд-я и пол прод ч/з 1 канал. Самки: вторичн мочеточник откр сам-но. Половой канал – мюллеров канал (яйцевод)

Млекопит: не им клоаки, хорошо развиты первичн пол органы.

Эволюция мочепол сист сводится к:

-смена 3х поколений поек: головн – туловищн – таз

-происх разделение каналов, лужащих для вывед-я продуктов

-усложн свзь кровеносн и выделит сист (формир-е сальп телец, затем нефронов)

Пол сист у позв связ с выд происхождение, положением и разделением канальцев.

Гомеостаз - это способность сохранять устойчивость и постоянство внутренней среды организма. За поддержание гомеостаза отвечают вегетативная нервная система и эндокринная система, которая контролируется гипоталамусом, а последний, в свою очередь, корой головного мозга. Существует два механизма гомеостаза, отрицательная обратная связь и положительная обратная связь. Первая меняет реакцию системы на противоположную, вторая приводит к дестабилизирующему эффекту. В качестве примера можно привести сохранение постоянной температуры тела, сохранение определенного числа особей внутри сообщества, повышение и понижение кровяного давления при недостатке кислорода. У животных защитные функции выполняют перья, мех, большая масса тела. Те, кто не способен поддерживать активность в холодное время, впадают в спячку. Экзотермные животные имеют приспособления, помогающие регулировать температуру тела благодаря внешним источникам тепла. Изотермия свойственна только так называемым гомойотермным, или теплокровным, животным. Волосяной покров и жировая подкожная клетчатка предохраняют тело от охлаждения, а от перегрева оно защищено благодаря испарению влаги через потовые железы.

У теплокровных животных дыхат сист участвует в процессах терморегуляции. Терморегуляция проявляется в форме взаимосочетания процессов теплообразования и теплоотдачи, регулируемых нервно-эндокринным путем. Терморегуляцию принято разделять на химическую и физическую. Химическая терморегуляция осуществляется путем изменения уровня теплообразования, т. е. усиления или ослабления интенсивности обмена веществ в клетках организма. Физическая терморегуляция осуществляется путем изменения интенсивности отдачи тепла. Наиболее интенсивное теплообразование в организме происходит в мышцах. Даже если человек лежит неподвижно, но с напряженной мускулатурой, окислительные нродес-сы, а вместе с тем и теплообразование повышаются на 10%. Небольшая двигательная активность ведет к увеличению теплообразования на 50—80%, а тяжелая мышечная работа — на 400—500%. В условиях холода теплообразование в мышцах увеличивается, даже если человек находится в неподвижном состоянии. Это обусловлено тем, что охлаждение поверхности тела, действуя на рецепторы, воспринимающие холодовое раздражение, рефлекторно возбуждает беспорядочные непроизвольные сокращения мышц, проявляющиеся в виде дрожи (озноб). При этом обменные процессы организма значительно усиливаются, увеличивается потребление кислорода и углеводов мышечной тканью, что и влечет за собой повышение теплообразования. Температура крови печеночной вены выше температуры крови печеночной артерии, что указывает на интенсивное теплообразование в этом органе. При охлаждении тела теплопродукция в печени возрастает. Освобождение энергии в организме совершается за счет окислительного распада белков, жиров и углеводов. Поэтому все механизмы, которые регулируют окислительные процессы, регулируют и теплообразование. Теплоотдача осуществляется путем теплоизлучения (радиационная теплоотдача), конвекции, т. е. движения и перемешивания нагреваемого телом воздуха, теплопроведе-ния, т. е. отдачи тепла веществам, непосредственно соприкасающимся с поверхностью тела, /И испарения воды с поверхности кожи и легких. У человека в обычных условиях потеря тепла путем теплопроведения имеет небольшое/значение, так как воздух и одежда являются плохими проводниками тепла. Радиация, испарение и конвекция протекают с различной интенсивностью в зависимости от температуры окружающей среды. У человека в состоянии покоя при температуре воздуха ' около 20 °С и суммарной теплоотдаче, равной 419 кДж (100 ккал) в час, радиация составляет 66%, испарение воды —19%, конвекция -15% общей потери тепла организмом.

Выделительная система ланцетника – нефридиального типа. По строению близка к выделительной системе некоторых кольчатых червей. Нефридии у ланцетников – короткие изогнутые трубки (до 90 пар), расположенные в области глотки. Большая часть нефридия лежит в целоме. Имеется ряд отверстий (нефростомы), окруженных булавовидными клетками (соленоцитами). Соленоцит имеет тонкий каналец с мерцательным волоском, обеспечивающим ток целомической жидкости. Выводящий конец нефридия открывается в атриальную полость. Продукты метаболизма поступают в полость целома из капилляров, пронизывающих стенки целома, а затем за счет движения мерцательных волосков соленоцитов выводятся в атриальную полость и через атриопор – наружу.

Органы выделения у взрослых рыб представлены парными туловищными почками, парными мочеточниками, мочевым пузырем и мочевым отверстием. Конечными продуктами азотного обмена являются: аммиак, мочевина, триметиламиноксид (это вещество придает мясу рыб специфический запах).

Структурно-функциональная единица почки - нефрон. Проксимальная (начальная) часть нефрона - мальпигиево тельце, сост из бокалообразной почечной капсулы (капсула Боумена–Шумлянского) и расположенного в ее полости клубочка капилляров. Капилляры отделены от полости почечной капсулы особыми клетками (подоцитами). Полость капсулы Боумена–Шумлянского переходит в извитой каналец (который у рыб еще не дифференцирован на проксимальный и дистальный отделы, разделенные изгибом – петлей Генле). Из капилляров почечного клубочка в полость капсулы фильтруется жидкость, содержащая воду, углеводы, аминокислоты и различные ионы - первичная моча. В проксимальном отделе извитого канальца происходит обратное всасывание органических веществ, в дистальном отделе – всасывание воды. В дистальном отделе извитого канальца формируется вторичная моча с повышенным содержанием вредных для организма веществ. Извитые канальцы впадают в парные мочеточники, которые впадают в мочевой пузырь. В мочевом пузыре происходит дополнительное всасывание воды.

У пресноводных рыб возникает проблема выведения избытка воды и сохранения минеральных солей. Морские рыбы, наоборот, вынуждены экономить воду и выводить избыток солей. В регуляции водно-солевого обмена у рыб значительную роль играют жабры и кишечник. У проходных рыб происходит перестройка водно-солевого обмена при переходе из моря в реки и наоборот.

Выделительная и половая система Амфибий тесно связаны между собой и образуют мочеполовую систему, типичную для анамний. Основой выделительной системы являются туловищные почки. Основой половой системы у самок являются парные яичники, а у самцов – парные семенники.

Выделительная система. Парные компактные туловищные почки расположены по бокам позвоночного столба в задней части полости тела. У переднего края каждой почки располагаются жировые тела – резерв питательных веществ для формирования половых клеток. Структурно-функциональной единицей почек является нефрон (его строение и функционирование принципиально не отличается от такового у рыб). Основным продуктом азотного обмена у лягушки является мочевина, а у головастиков и Хвостатых амфибий, живущих в воде – аммиак. По внешнему краю каждой почки тянется тонкий канал – мочеточник (вольфов канал), открывающийся в клоаку. В клоаку открывается и мочевой пузырь. Моча накапливается в мочевом пузыре, концентрируется а затем выводится наружу.

Выделительная система рептилий – типичная для амниот. Органы выделения представлены тазовыми почками. Особенностью нефронов тазовых почек является полное отсутствие связи с полостью тела, в результате полостная жидкость не выводится наружу. Имеются парные мочеточники, не гомологичные вольфовым каналам.

У крокодилов и пресноводных черепах выделяется жидкая моча, у наземных Рептилий – твердая или кашицеобразная. Основным продуктом азотного обмена является мочевая кислота. Особенности выделительной системы настолько обеспечивают независимость рептилий от воды, что позволили им захватить совершенно засушливые области Земли.

Выделительная система птиц – типичная для амниот. Почки компактные, сегментированные, заполняют углубления подвздошных костей. У большинства видов имеется петля Генле – тонкая вставка между проксимальной и дистальной частями извитого канальца. Петля Генле обеспечивает эффективное всасывание воды. Основным продуктом азотного обмена, как и у Рептилий, является мочевая кислота. Мочевого пузыря нет. Есть клоака.

У Млекопитающих, как и у всех амниот, имеются тазовые почки. Кровь поступает в почки по почечным артериям из спинной аорты. После очистки кровь возвращается в заднюю полую вену по почечным венам.

Человек:На разрезе почки выделяют два слоя: корковый (наружный) и мозговой (внутренний). Корковое вещество содержит нефроны (в состав одной почки входит свыше миллиона нефронов). Мозговое вещество состоит из собирательных трубочек и кровеносных сосудов, собранных вместе в виде почечных пирамид. Верхушки пирамид, называемые сосочками, открываются в малые почечные чашечки. Малые почечные чашечки открываются в большие почечные чашечки, из которых моча поступает в почечную лоханку. Почечная лоханка образует расширенное устье мочеточника. Мочеточники дают начало мочевыводящим органам: они выходят из почки и впадают в мочевой пузырь. Мочевой пузырь через мочеиспускательный канал открывается наружу мочеиспускательным отверстием.

Структурно-функциональной единицей почки является нефрон. Нефрон состоит из почечной капсулы (капсулы Боумена–Шумлянского) и почечного канальца. Капсула имеет вид двуслойного бокала. Внутренний слой капсулы образован специализированными клетками – подоцитами. Между слоями капсулы имеется полость. Внутри капсулы располагается клубочек капилляров (мальпигиев клубочек). Почечная капсула и мальпигиев клубочек образуют почечное тельце.

От почечной капсулы отходит извитой каналец, в состав которого входят: проксимальная часть (каналец I порядка), петля Генле и дистальная часть (каналец II порядка). Стенки извитых канальцев образованы кубическим эпителием, который имеет щетковидную кайму – мельчайшие выросты, увеличивающие всасывающую поверхность. Почечная капсула, канальцы I и II порядка расположены в корковом слое, а петля Генле опускается в мозговой слой.

В капсулу каждого нефрона входит приносящая артериола (ответвление почечной артерии) и распадается на капилляры, образующие мальпигиев клубочек. Капилляры собираются в выносящую артериолу, диаметр которой в 2 раза меньше диаметра приносящей артериолы. Разность в диаметрах приносящей и выносящей артериол обусловливает высокое давление в капиллярах мальпигиева клубочка – 70...90 мм рт. ст. Выносящая артериола вновь распадается на капилляры, оплетающие извитые канальцы и петлю Генле. После этого капилляры образуют вены, впадающие в почечную вену.

Канальцы II порядка от нескольких нефронов впадают в собирательную трубочку; собирательные трубочки объединяются в более крупные выводные протоки. Выводные протоки проходят через мозговое вещество и открываются на верхушках пирамид через почечный сосочек в малую почечную чашечку. Через малые и большие почечные чашечки, почечную лоханку и мочеточники моча поступает в мочевой пузырь.

В почечных тельцах происходит ультрафильтрация: за счет высокого давления в капиллярах мальпигиева клубочка в почечную капсулу поступает водный раствор всех веществ с молекулярной массой до 68 тысяч а. е. м. (минеральные соли, мочевина, мочевая кислота, пигменты, глюкоза, аминокислоты, витамины, гормоны). Белки в норме через стенки капилляров и почечной капсулы не проходят, однако при заболевании почек, при напряженной мышечной работе в моче обнаруживается белок. В результате фильтрации в полости капсулы образуется клубочковый фильтрат – первичная моча. За сутки образуется до 150 литров первичной мочи.

В проксимальном отделе извитого канальца (в канальцах I порядка) происходит реабсорбция (обратное всасывание) более 80% веществ: все органические вещества, около 50% мочевины; около 85% NaCl и воды. Реабсорбция через эпителий почечных канальцев протекает с затратой энергии АТФ. Образуется фильтрат, изотонический по отношению к плазме крови. В этот фильтрат секретируются некоторые вещества: креатин, органические кислоты, ионы натрия, калия, водорода, лекарственные вещества.

На протяжении петли Генле создается и поддерживается продольный градиент осмотического давления в мозговом веществе по направлению от коркового слоя к сосочкам, то есть осмотическое давление в эпителиальных клетках возрастает. Поэтому эпителий петли Генле постоянно всасывает воду, и благодаря этому образуется гипертоническая моча.

В дистальном отделе извитого канальца (в канальцах II порядка) происходит тонкая регуляция водно-солевого баланса и рН крови. В результате образуется вторичная моча, содержащая 95% воды, мочевину, мочевую кислоту, креатин, соли калия, натрия и другие ионы. Вторичная моча отличается от первичной отсутствием сахара, аминокислот, повышенной концентрацией мочевины (≈ в 70 раз). За сутки образуется около 1,5 литров вторичной мочи.

Вторичная моча поступает в собирательные трубочки. Проницаемость стенок собирательных трубочек регулируется антидиуретическим гормоном. Собирательная трубочка вместе с дистальным отделом извитого канальца участвует в образовании гипертонической или гипотонической мочи (в зависимости от потребности организма в воде).

Таким образом, окончательный состав мочи определяется тремя почечными процессами: фильтрацией, реабсорбцией и секрецией.

24.Сравнительная характеристика кровеносной системы в ряду позвоночных. Сердце. Круги кровообращения. Сосуды и их преобразования.

У позвоночных – замкнутая. Кровь циркулирует только по сосудам, центр орган – сердце, м состоять из 2х камер (личинки костных рыб, личинки амфибий), 3х камер (амфибии, рептилии), 4 камеры (птицы, млекопитающие, крокодилы). Предсердия принимают кровь, желудочки – камеры, кот выталкивают кровь из сердца (опр напр-е тока крови). Кров сосуды представлены венами (несут кровь к сердцу), артериями (несут кровь от сердца), капиллярами (соединяют венозн и арт части кров сист, обр «чудесные» сети.

У низших позвоночных (рыбы, круглоротые, личинки амфибий) – 1 круг кровообращеня, сердце сост из желудочка и предсердия, в сердце только венозная кровь.

У наземных позвоночных в связи с появлением лёгких формир 2 круга кровообра – большой (несёт кровь от сердца ко всем внутр органам, кроме лёгких) и малый (лёгочный – несёт кровь к лёгким).

Круглоротые: сердце из предс и желудочка, к предс прилег венозный синус. От брюшной аорты – приносящ жаберн артерии (прох в жаб перегородках) – выносящ жаб арт – корни аорты – (вперёд: сонные артерии несут арт кровь в голову, назад – спинная аорта, расп над хордой). Венозн сист: от головы венозн кр собирается в парные кардинальные вены – впадают в венозны синус. От туловища кр соб в задн кард вены – вп в венозн синус. От кишечника соб в подкиечн вену, вх в печень (воротная система печени – расщепл всех яд вещ-в) – печеночная вена – вп в венозе синус. Венозн синус – кр в сердце.

Воротн сист почек нет.

3 дополнит сердца: в голове, в печени, в хвосте, имеются мышцы.

Хрящевые рыбы: сердце венозное, двухкамерное. Имеется артериальный конус, отходящ от желудочка (обособл участок желудочка), в нём имеются парные клапаны. Стенки желудочка способны к ритмич сокращениям. 1 круг кровообращения.

Арт сист: от арт конуса берёт начало брюшная аорта – к жабрам 5 пар жаб артерий – корни аорты – (спереди: сонные артерии, сзади – спинная аорта – многочисл артерии к внутр органам). Венозн сист: от головы кровь собирается в парныя ярёмные вены. От туловище – в задние кардинаяльные вены. От пер яр вен и задн кард – вблии сердца кювьеровы протоки – венозн синус. Кардинальные вены образуют воротную систему почек, имеется воротная система печени.

Костные рыбы: у большинства нет артериального конуса, брюшная аорта в начале имеет вздутие артериальная луковица, жаберных артерий – 4 пары (по числу жабер), прав кард вена непрерывна, левая образует воротную систему левой почки. Спереди в головном отделе сосуды сливаются.

Амфибии (земноводные): сердце трёхкамерное. Венозе пазуха, 2 предсердия, 1 желудочек, артериальный ствол. От общего артериального конуса до общего артериального ствола отх 3 пары арт дуг: 1я пара – сонные артерии (отпр арт кровь в голову), 2я пара – дуги аорты (смешанная кровь к органам тела), 3я пара – кожно-лёгочные артерии (несут венозную кровь к органам дыхания – лёгким и коже). Оба предсердия открываются в желудочек одним общим отверсием. Кров сист амф изм в связи с заменой жаб дыхания на кожно-лёгочное. Внутр пов-ть желудочка имеет углубления – кровь в нём не полностью успевает смешаться. В прав половине сердца содержится венозная кровь (поступ по полым венам), средн ч сердца сод смеш кровь, лев ч сод арт кровь (т.к. кожно-лег вены мал кр кровообр вп в лев предс).

У бесхвостых амфибий: 1я и 2я пары жаб артерий рыб редуцируются, 3я пара преобр в сонные артерии, 4я пара даёт дуги аорты – все соед-ся в спинную аорту. 5я пара исчезает за искл хвостат амф. 6я пара жаб арт рыб преобразуется в кожно-лёгочн арт.

Венозе сст близка к сист двоякодышащих рыб, м 2 воротн сист почек, кювьеровы протоки, сохр появл кожно-лёгочн вены (нес кр в прав предс), сохр протоки, кот связ кожно-лёгочн арт и дуги аорты – баталовы протоки.

Рептилии: сердце трёхкамерное, в желудочке появл неполная перегородка (у крокодила пер нет), нет общего арт ствола. Все 3 пары сосудов самот отх от сердца (справа – лёгочный сосуд, слева – прав дуга аорты, от сер желуд – левая дуга аорты). Слева – арт кр, спр – венозн, в сер – смеш. Арт комп-ты в смеш крови больше (70%). Происх дальнейшее разделение артерий и вен на более мелкие – появл доп сосуды.

Птицы: сердце 4хкам, перегородка в желудочке полная. Редуцируется полность левая дуга аорты. Большой круг кровообращения начинается не дугами аорты, а правой дугой аорты. Арт кровь снабжает все внутр органы, пост темп тела, теплокровность, от пра дуги аорты отделяются безымянные артерии, от спинной аорты ответвл артерии к внутр орг., подключичн арт раздел-ся на сонные (идут к голове), подключичные (идут к крыльям) и грудные (несут кровь к грудным мышцам).

Венозн сист: по небольш хвост венам кр изливается в сеть воротной ситемы почек, часть крови проходит ч/з в-во почек по особ сосудам, выходит из почек напрямую, слив с бедренными венами, обр подвздошные вены, кот вливаются в нижнюю полую вену. От внутр органов кровь собирается в копчико-брыжеечную вену. Брыжейка – мезодермальная выстилка целома. От брюшн ст тела кр поступ в надключичн вену. Все вены сливаются в воротн сит печени. Печент – печеночн вена – нижн пол вена – прав предсердие (венозн кровь)

Малый круг: нач общим стволом от правого желудочка. Лёгочн арт – прав, лев (несут венозн кровь к лёгким, газообмен) – легочные вены (арт кровь в левое предсердие).

Млекопитающие: сердце 4х кам с лев дугой аорты. Остатки кардинальных вен – непарные вены. Правая непарая вена самост впадает в переднюю полую вену, левая непарная вена утрач связь с полой веной, вп в прав непарн вену ч/з особ поперечн сосуд – поперечная вена. Нет воротной системы почек.

25.Особенности развития животных. Анамнии и амниоты. Гаструляция. Гисто- и органогенез. Типы дробления. Появление яйцеживорождения и живорождения.

Анамнии связаны с водой. Либо вся жизнь, либо половое размножение. Имеются редкие исключения носящие вторичный характер. Земноводные первичноводные, предки чисто водные. Все рыбы и многие земноводные всю жизнь проводят в воде. Но есть искл. живущие во влажном воздухе. Но для размножения нужна вода. Яйца бедны желтком, оплодотворение в воде наружное. У хрящевых рыб и некот земноводных внутреннее. Личинка ведет водный образ жизни. После метаморфоза может жить вне воды. Амниоты на суше. Но есть и живущие в воде, это вторичный переход. Различия между этими 2 группами проявляются в строение яйца, характере эмбрионального развития и строения взрослых особей. Яйцо. У анамний имеет слизистую оболочку, (сохранение формы в воде), желтка мало. В яйцах амниот кол-во желтка больше, содержит все в-ва для развития. Имеется большая белковая оболочка( много воды). Образуется наружная оболочка – плотная, сохраняет форму в воздушной среде. У пресмыкающихся имеются волокна рогоподобного веществава(вид пергамента). М/у волокнами кристаллики извести. У птиц скорлупа имеет извитые канальцы(поступление О2 и роль фильтра). Эмбрион. У анамний полное не равномерное дробление, личинка дышит жабрами, метаморфоз (обр. конечности и легочное дыхание, перестраивается кровеносная система). Связано с переходом к наземному образу жизни. У амниот яйцо перегружено желтком. Дробление на анимальном полюсе однослойный зародышевый диск первичная зародышевая бороздка часть клеток под него(энто и мезодерма) сомиты все др. органы. Образуется полая кольцевая складка внутри нее находится полость, она окружает зародыш и края срастаются. Амниотическая полость защищает зародыш от пересыхания. появляется аллантоис – мочевой пузырь. Его наружная стенка примыкает к серозной оболочке, имеет капиллярную сеть. у амниот производные кожи волосы и перья –теплоизолирующая ф-ция. У пресмыкающихся по с равнению с земноводными разобщенный малый и большой круг кровообращения, а у птиц и млекопитающих они разделены. Характерные для анамний мезентерические почки, функционируют только у зародыша амниот. У амниот больший размер головного мозга. У пресмыкающихся и птиц больше содержание нервных клеток, а у млекопитающих появляется кора больших полушарий.

Гаструляция — сложный процесс морфогенетических изменений, сопровождающийся размножением, ростом, направленным перемещением и дифференцировкой клеток, в результате чего образуются зародышевые листки (эктодерма, мезодерма и энтодерма) — источники зачатков тканей и органов. Второй после дробления этап онтогенеза. При гаструляции происходит перемещение клеточных масс с образованием из бластулы двухслойного или трёхслойного зародыша — гаструлы.

Тип бластулы определяет способ гаструляции.

Зародыш на этой стадии состоит из явно разделенных пластов клеток - зародышевых листков: наружного (эктодерма) и внутреннего (энтодерма).

У многоклеточных животных, кроме кишечнополостных, параллельно с гаструляцией или, как у ланцетника, вслед за ней возникает и третий зародышевый листок - мезодерма, который представляет собой совокупность клеточных элементов, расположенных между эктодермой и эндодермой. Вследствие появления мезодермы зародыш становится трехслойным.

На этой стадии начинается использование генетической информации клеток зародыша, появляются первые признаки дифференцировки.

Дифференцировка (дифференцирование) - процесс возникновения и нарастания структурных и функциональных различий между отдельными клетками и частями зародыша.

Образуются несколько сотен типов клеток специфичного строения, отличающихся друг от друга. Синтез определенных белков, свойственных только данному типу клеток.Биохимическая специализация клеток обеспечивается дифференциальной активностью генов.

Из эктодермы образуется нервная система, органы чувств, эпителий кожи, эмаль зубов; из энтодермы - эпителий средней кишки, пищеварительные железы, эпителий жабр и легких; из мезодермы - мышечная ткань, соединительная ткань, кровеносная система, почки, половые железы и др.

У разных типов животных одни и те же зародышевые листки дают начало одним и тем же органам и тканям.

Способы гаструляции

Инвагинация — происходит путем впячивания стенки бластулы в бластоцель; характерна для большинства групп животных.

Деляминация (характерна для кишечнополостных) — клетки, находящиеся снаружи, преобразуются в эпителиальный пласт эктодермы, а из оставшихся клеток формируется энтодерма. Обычно деляминация сопровождается делениями клеток бластулы, плоскость которых проходит «по касательной» к поверхности.

Иммиграция — миграция отдельных клеток стенки бластулы внутрь бластоцеля.

Униполярная — на одном участке стенки бластулы, обычно на вегетативном полюсе;

Мультиполярная — на нескольких участках стенки бластулы.

Эпиболия — обрастание одних клеток быстро делящимися другими клетками или обрастание клетками внутренней массы желтка (при неполном дроблении).

Инволюция — вворачивание внутрь зародыша увеличивающегося в размерах наружного пласта клеток, который распространяется по внутренней поверхности остающихся снаружи клеток.

Дробление — это ряд последовательных митотических делений зиготы и далее бластомеров, заканчивающихся образованием многоклеточного зародыша — бластулы. Первое деление дробления начинается после объединения наследственного материала пронуклеусов и образования общей метафазной пластинки. Возникающие при дроблении клетки называют бластомерами (от греч. бласте—росток, зачаток). Особенностью митотических делений дробления является то, что с каждым делением клетки становятся все мельче и мельче, пока не достигнут обычного для соматических клеток соотношения объемов ядра и цитоплазмы. У морского ежа, например, для этого требуется шесть делений и зародыш состоит из 64 клеток. Между очередными делениями не происходит роста клеток, но обязательно синтезируется ДНК.

Все предшественники ДНК и необходимые ферменты накоплены в процессе овогенеза. В результате митотические циклы укорочены и деления следуют друг за другом значительно быстрее, чем в обычных соматических клетках. Сначала бластомеры прилегают друг к другу, образуя скопление клеток, называемое морулой. Затем между клетками образуется полость — бластоцель, заполненная жидкостью. Клетки оттесняются к периферии, образуя стенку бластулы — бластодерму. Общий размер зародыша к концу дробления на стадии бластулы не превышает размера зиготы.

Главным результатом периода дробления является превращение зиготы в многоклеточный односменный зародыш.

Морфология дробления. Как правило, бластомеры располагаются в строгом порядке друг относительно друга и полярной оси яйца. Порядок, или способ, дробления зависит от количества, плотности и характера распределения желтка в яйце. По правилам Сакса — Гертвига клеточное ядро стремится расположиться в центре свободной от желтка цитоплазмы, а веретено клеточного деления — в направлении наибольшей протяженности этой зоны.

В олиго- и мезолецитальных яйцах дробление полное, или голобластическое. Такой тип дробления встречается у миног, некоторых рыб, всех амфибий, а также у сумчатых и плацентарных млекопитающих. При полном дроблении плоскость первого деления соответствует плоскости двусторонней симметрии. Плоскость второго деления проходит перпендикулярно плоскости первого. Обе борозды первых двух делений меридианные, т.е. начинаются на анимальном полюсе и распространяются к вегетативному полюсу. Яйцевая клетка оказывается разделенной на четыре более или менее равных по размеру бластомера. Плоскость третьего деления проходит перпендикулярно первым двум в широтном направлении. После этого в мезолецитальных яйцах на стадии восьми бластомеров проявляется неравномерность дробления. На анимальном полюсе четыре более мелких бластомера — микромеры, на вегетативном — четыре более крупных — макромеры. Затем деление опять идет в меридианных плоскостях, а потом опять в широтных.

В полилецитальных яйцеклетках костистых рыб, пресмыкающихся, птиц, а также однопроходных млекопитающих дробление частичное, или мероб-ластическое, т.е. охватывает только свободную от желтка цитоплазму. Она располагается в виде тонкого диска на анимальном полюсе, поэтому такой тип дробления называют дискоидальным.

При характеристике типа дробления учитывают также взаимное расположение и скорость деления бластомеров. Если бластомеры располагаются рядами друг над другом по радиусам, дробление называют радиальным. Оно типично для хордовых и иглокожих. В природе встречаются и другие варианты пространственного расположения бластомеров при дроблении, что определяет такие его типы, как спиральное у моллюсков, билатеральное у аскариды, анархичное у медузы.

Замечена зависимость между распределением желтка и степенью синхронности деления анимальных и вегетативных бластомеров. В олиголецитальных яйцах иглокожих дробление почти синхронное, в мезолецитальных яйцевых клетках синхронность нарушена после третьего деления, так как вегетативные бластомеры из-за большого количества желтка делятся медленнее. У форм с частичным дроблением деления с самого начала асинхронны и бластомеры, занимающие центральное положение, делятся быстрее.

26.Особенности организации, классификация и происхождение птиц.

Палеонтологические материалы по птицам очень скудны и отрывочны. Поэтому говорить о предках птиц среди рептилий и о происхождении современных групп птиц приходится преимущественно предположительно, основываясь на морфологических особенностях ныне живущих групп и на отрывочных палеонтологических данных.

По современным представлениям, предками птиц были архозавры (Archosauria) - обширная и очень разнообразная группа рептилий, включавшая различных динозавров, крокодилов, летающих ящеров. Непосредственных предков птиц, видимо, нужно искать среди наиболее древних и примитивных архозавров - текодонтов, или псевдозухий (Thecodontia, или Pseudosuchia), давших начало и остальным архозаврам. Они были похожи на ящериц, вели наземный образ жизни и при необходимости передвигались на задних конечностях. По строению черепа, таза, задних конечностей псевдозухий весьма сходны с птицами. Полагают, что переход к древесному образу жизни и приспособление к прыжкам с ветки на ветку сопровождался разрастанием и усложнением роговых чешуи на боках туловища, по краям конечностей и хвоста, что обеспечивало возможность планирования и удлинения прыжков.

Дальнейшая специализация и отбор привели к развитию оперения крыла, обеспечившего возможность сначала планирующего, а затем активного полета. Оперение всего тела птиц, вероятно, развивалось не столько как приспособление к полету (обтекаемость тела), сколько как приспособление к термоизоляции.

Обособление птиц от пресмыкающихся, видимо, произошло в конце триаса - начале юры (190-170 млн. лет назад). Однако ископаемых остатков птиц этого времени пока не найдено. В настоящее время палеонтологами изучены остатки только двух самых древних известных нам птиц - Archaeopteryx lithographica и Archaeornis simensi, найденные в Баварии в сланцевых песчаниках (возраст около 150 млн. лет). Судя по внешнему облику к ряду'внутренних признаков, несмотря на сходство с пресмыкающимися, многие исследователи считают, что архептерикс и археорнис - древние, примитивные, но все же птицы.

Птицы подкласса настоящих, или веерохвостых, птиц (Neomithes), видимо, являются потомками каких-то ящерохвостых пткц (Archaeornithes), но не обязательно археоптерикса и археорниса. Происхождение же современных отрядов птиц остаются очень гипотетическими.

Ископаемые остатки веерохвостых птиц - гесперорнисов обнаружены только в меловом периоде (примерно 90-80 млн. лет). Эти крупные птицы, похожие на гагар или поганок, имели недоразвитые передние конечности и поэтому не летали, но хорошо плавали и ныряли. Челюсти их несли зубы.

Другие зубастые птицы меловых отложений - ихтиорнисы - были примерно с голубя, имели крылья, киль на грудине и, видимо, обладали активным полетом.

Судя по более поздним материалам, можно предполагать, что интенсивная адаптивная радиация птиц и становление большинства современных отрядов проходило в самом конце мелового периода мезозойской эры - в третичный период кайнозойской эры (40-70 млн. лет назад).

Единого взгляда исследователей на ход эволюции класса птиц до настоящего времени не выработано.

Подкласс Древние

Отряд 1 Археоптериксы

Подкласс Настоящие птицы

Надотряд 1 Зубастые птицы

Отряд 2 Гесперорнисообразные

Надотряд 2 Ихтиорнисы

Отряд 3 Ихтиорнисообразные

Надотряд 3 Плавающие

Отряд 4 Пингвинообразные

Надотряд 4 Типичные птицы

Отряд 5 Страусообразные

Отряд 6 Нандуобразные

Отряд 7 Казуарообразные

Отряд 8 Эпиорнисообразные

Отряд 9 Маообразные

Отряд 10 Кивиобразные

Отряд 11 Тинамуобразные

Отряд 12 Гагарообразные

Отряд 13 Поганкообразные

Отряд 14 Трубконосообразные

Отряд 15 Пеликанообразные

Отряд 16 Аистообразные

Отряд 17 Гусеобразные

Отряд 18 Соколообразные

Отряд 19 Курообразные

Отряд 20 Журавлеобразные

Отряд 21 Диатримообразные

Отряд 22 Ржанкообразные

Отряд 23 Голубеобразные

Отряд 24 Попугаеобразные

Отряд 25 Кукушкообразные

Отряд 26 Совообразные

Отряд 27 Козодоеобразные

Отряд 28 Стрижеобразные

Отряд 29 Птицы-мыши

Отряд 30 Трогонообразные

Отряд 31 Ракшеобразные

Отряд 32 Дятлообразные

Отряд 33 ВоробьинообразныеВероятно, эволюция в классе птиц шла по двум направлениям - от древних птиц к ветви наземных и водных птиц и ветви древесных птиц. От первой ветви отделились тинаму и бескилевые птицы, включая всех ныне живущих страусоподобных. Далее обособляются куриные птицы и самостоятельной ветвью - гагарообразные (включающие ископаемых меловых зубастых птиц гесперорнисов, гагар и поганок). Тесно связаны друг с другом и несколько противопоставляются другим группам отряды журавлеобразных (пастушки, настоящие журавли, дрофы и др.) и болотно- и чайкообразных птиц (кулики, чайки, чистики, а из ископаемых -ихтиорнисы). Далее обособляются отряды гусеобразных, фламинго, голенастых, дневных хищников и веслоногих. От форм, близких к предкам веслоногих, отделяется ветвь, которая затем разделяется на отряды трубконосых и пингвинов.

Развитие второй ветви - древесных птиц, начинается от каких-то предковых форм, видимо, более древних, чем предки первой ветви. Сначала общим стволом обособляются 3 отряда: кукушкообразных, голубей (голуби, рябки и дронты) и попугаев. Следующая обособившаяся ветвь разделяется на 2 ответвления, каждое из которых образует по 2 отряда. Одно из них дает начало совам и козодоям, другое - трогонам и ракшеобразньш. Дальше отделяются отряды птиц-мышей и стрижеобразных (стрижи и колибри), самостоятельной ветвью отходит отряд дятлов, а основной ствол ветвится на многочисленные подразделения отряда воробьиных.

Особенности дыхательной системы птиц. Гортань птиц (larinx) существенно не отличается от гортани рептилий. Голосовых связок в ней также нет. Голосовой аппарат у птиц, в отличие от всех прочих обладающих голосом животных, находится в месте разветвления трахеи на бронхи. Здесь образуется сложная нижняя гортань (syrinx). Голосовыми связками служат перепончатые стенки бронхов между раздавшимися хрящевыми или костными кольцами. Они вдаются в просвет гортани складками и, напрягаясь, вибрируют от проходящего выдыхаемого воздуха. Кроме того, на месте самого расхождения бронхов внутри, на так называемом козелке, образуется еще голосовая перепонка. Управление голосовыми связками осуществляется особой довольно сложной мускулатурой нижней гортани. Строение нижней гортани у разных птиц бывает очень различным. У некоторых уток, например, здесь образуется большой асимметричный пузырь-резонатор. Различна сложность мускулатуры и строения самих голосовых перепонок (связок). Легкие птиц, в отличие от легких рептилий, полностью расчленены на бронхи и легочные пузырьки-альвеолы и имеют притом своеобразное строение. Бронхи ветвятся очень сложно, главные их ветви выходят из легких в нескольких местах, оканчиваются обширными легочными воздушными мешками: парой шейных с подмышечными, непарным межключичным, двумя - тремя парами грудных и парой брюшных. Мешки располагаются в полости тела и под кожей, а также дают ответвления в некоторые трубчатые кости (в зависимости от" степени заполнения полостей костным мозгом), а также и в некоторые губчатые кости. Между ветвями бронхов имеется множество соединительных трубок-парабронхов, на которых сидят бесчисленные ветвистые легочные альвеолы, обвитые легочными капиллярными кровеносными сосудами. Благодаря такой расчлененности, дыхательная поверхность легких птиц больше, чем у других животных, что соответствует повышенной потребности в кислороде при работе мощного летательного аппарата. Так, у человека дыхательная поверхность легких равна 13 см2 на 1 кг живого веса, у голубя — 173 см2, а у колибри — до 666 см .В полете грудная клетка совершает дыхательные движения: расширяется — вдох, сжимается — выдох. При работе крыльев, в лад их подниманию и опусканию, происходит также расширение и сжатие полости тела. Расширение полости передается не столько самим легким, которые плотно притянуты к спинной части полости, сколько воздушным мешкам, которые собственно и набирают дыхательный воздух при расширении, и продувают его через легкие при сжатии. Понятие «вдох» и «выдох» здесь приобретает несколько иное содержание, чем в случае рептилий и млекопитающих. При поднимании крыльев расширяется грудная клетка и полость тела и осуществляется 1-я фаза вдоха: воздух, проходя по бронхам сквозь легкие, заполняет задние воздушные мешки. Затем (2-я фаза вдоха) воздух при сжатии задних мешков продувается под давлением сквозь всю систему парабронхов и легочных альвеол, где осуществляется процесс дыхания в физиологическом смысле, т.е. газообмен. Отсюда воздух, обогащенный углекислым газом, отсасывается расширяющими передними воздушными мешками (1-я фаза выдоха) и, при очередном сжатии, отработанный воздух выходит в трахею и наружу (2-я фаза выдоха). Работа задних и передних мешков происходит попеременно. Мешки тонкостенные, специальной дыхательной сети кровеносных сосудов не имеют и в газообмене не участвуют. В покое акт дыхания у птиц совершается обычным для наземных позвоночных способом: путем сужения и расширения грудной клетки, что достигается активным подтягиванием грудины к позвоночнику (вспомните строение ребер у птиц!) и последующим опусканием ее при расслаблении мышц. При ходьбе вентиляции легких способствует периодическое давление бедер на брюшную стенку и, следовательно, на задние воздушные мешки.

Следует иметь в виду и побочные функции воздушных мешков, из которых главные:

1) устранение перегрева внутренних органов и мускулатуры при усиленной работе летательного аппарата, что достигается постоянной вентиляцией воздушных мешков);

предохранение внутренних органов от сотрясения и толчков при беге, полете, посадке и т.д. (воздушные мешки отделены от внутренних органов в полости тела системой пленчатых перегородок-диафрагм и образуют упругие прокладки между органами);

уменьшение удельного веса и повышение плавучести водоплавающих.

Основы биохимии.

1.Белки и их функции. Выделение очистка белков (хроматография, электрофорез).

Белками называют полимеры АК, связанные пептидной связью, с числом мономеров более 100. Размеры белка могут существенно варьировать и достичь тысяч АК остатков. Помимо АК в состав белков м входить и др компаненты: ионы Ме, производные витаминов, липидов, углеводов. В природе сущ достаточно большое разнообразие: у чел-ка 200 тыс, в 1 кл – 30-50, всё многообразие – млн.

Классификация беков.

-по сотаву: простые (неконъюгированные, состоят только из АК: альфа, бета-кератин, коллаген, фебоин, эластин), сложные (конъюгированные, дают и небелковые группы при гидролизе(НК, липиды, сахара, ионы Ме, гемм), сложные белки подразделяют на группы: гемопротеины, металлопротеины (ферритин), липопротеины (бета-липопротеин крови), гликопротеины (иммуноглобулин), фосфопротеины (казеин), нуклеопротеины (остаток НК, ибонуклеопротеин), флавопротеины (флавин – производн вит В2),

-по пространственной структуре: фибриллярные (альфа-кератин): линейная молекула – фибрилла, плохо растворимы в воде, вх большое кол-во гидрофобных кислот, часто выполняют структурную функцию, глобулярные (альбумин, гемоглобин): объёмная молекула – глобула, имеют более сложную структуру – гидрофобное ядро и гидрофильную пов-ть.

-по функциям:

1.Белки как ферменты. Фермент – биологический катализатор. Биол катализ происх в живой клетке – ограниченные условия (не м.б. эекстримальными).

2.Транспортная. способны доставлять множество вещ-в: межмембранный транспорт (фермиаза, K/Na-АТФаза, ферритин), транспорт м/у органами внутри организма (альбумин, гемоглобин).

3.Защитная: защита от внешней среды (внешние покровы:рога, копыта, панцирь, шерсть), защита внутри организма (иммунитет, яды).

4.Запасные, или пищевые белки (альбумин – белок яйца, козеин – белок молока).

5.Сократительная и двигательная ф-ция. Мышечн сокращения – актин-миозиновый комплекс. Флагеллин – жгутики, реснички.

6.Структурная ф-ция (альфа, бета-кертин, эластин).

7.Регуляторная ф-ция. Множество белков выступает гармонами, а также выполняет рецепторную ф-цию.

8.Прочие. обеспечивают осмогомеостаз, ьермогенез и др.

Методы выделения и очистки белков.

В основе выделения белков лежат 2 гр принципов: их дифференциальное осаждение и хроматографический метод. Для дифф осаждения исп-ся агенты, разрушающие гидратную оболочку белка. При этом падает его растворимость и он при различной концентрации осадителя выпадает в осадок: высаливание сульфатом аммония, осаждение ацетоном, осаждение спиртами.

В основе хроматографии лежит разделение молекул по их сродству к твёрдому носителю и растворителю (Цвет): ионообменная хр-я, гель-хр-я, аффинная хр-я. При ионообменной хр-ии к носителю привязываются функциональные группы, кот имеют заряд. Наиб часто исп – карбокси. Диэтиламиноэтилсефадекс. На колонку наносится смесь белков и те из них, кот заряжены максимально противоположно заряду колонки сорбируются макс эффективно. Те, у кого заряда нет, или он такого же знака, с колонки элюируется сразу. Для десорбции исп р-р с высокой ионной силой.

При гель-хр-ии разделение белков идёт по массе, что достигается применением пористого носителя. Мелкие молекулы, попадая внутрь этих пор, элюируются значительно медленнее, чем крупные.

Аффинная хр-я основана на разделении вещ-в по сродсту к определённому лиганду (либо аналог субстрату, либо антитело) самый точный, быстрый эффективный способ. Для анализа эфф-ти выдел-я белков и белкового полиморфизма исп-ся электрофорез, позволяющий получить данные о том, какие белки и сколько содержатся в данной пробе.

Электрофорез бывает 2х типов: нативный (неразрушающий) и денатурирующий. При ативном белки не разрушаются и идёт их разделение как по заряду, так и по размеру молекул. При денатуррующем электрофорезе в пробу добавляется детергент (додецилсульфат натрия), который разворачивает белковую молекулу. Вся молекула становится линейной, облепленной молекулами детергента. Разделение белков идёт по их размеру. Чем больше мол-ла, тем медленней она разделяется.

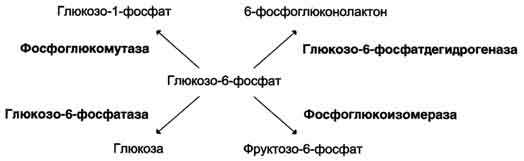

5.Гликолиз – центральный путь катаболизма глюкозы.

Катаболизм – фаза метаболизма, на которой происходит распад молекул, поступающих с пищей или запасенных живым организмом до неорганических веществ (H2O, CO2, NH4). В ходе катаболических процессов высвободившаяся при окислении энергия запасается в форме АТР, NAD(P)H и мембранного потенциала. на первой стадии происходит активация субстратов за счет фосфорилирования (затрачивается 2 АТР), включение в данный процесс других сахаров, распад на две С3 молекулы (глицеральдегид-3-фосфат и дигидроксиацетонфосфат).На втором этапе происходит окисление глицеральдегид-3-фосфата до пирувата (в аэробных условиях) или до лактата (при анаэробиозе) с образованием 4-х молекул АТР.

Глюкоза гексокиназа Глюкозо-6-фосфат фосфоглюкоизомераза Фруктозо-6-фосфат фосфофруктокиназа Фруктозо-1,6-бисфосфат альдолаза Глицеральдегид-3- фосфат Дигидроксиацетонфосфат триозофосфатизомераза

Запасание энергии

Глицеральдегид-3- фосфат

глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа

(NAD+ NADH)

1,3-дифосфоглицерат

фосфоглицераткиназа (АДР АТР)

3-фосфоглицерат

фосфоглицератмутаза

2-фосфоглицерат енолаза фосфоенолпируват пируваткиназа (АДР АТР) пируват

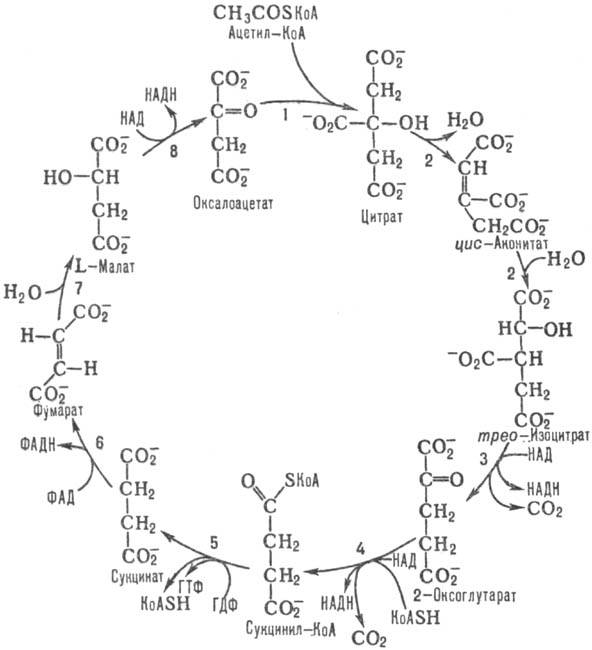

6.Цикл трикарбоновых кислот.

Цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса, цитратный цикл) — центральная часть общего пути катаболизма, циклический биохимический аэробный процесс, в ходе которого происходит превращение двух- и трёхуглеродных соединений, образующихся как промежуточные продукты в живых организмах при распаде углеводов, жиров и белков, до CO2. При этом освобождённый водород направляется в цепь тканевого дыхания, где в дальнейшем окисляется до воды, принимая непосредственное участие в синтезе универсального источника энергии — АТФ.Цикл Кребса — это ключевой этап дыхания всех клеток, использующих кислород, центр пересечения множества метаболических путей в организме. Кроме значительной энергетической роли циклу отводится также и существенная пластическая функция, то есть это важный источник молекул-предшественников, из которых в ходе других биохимических превращений синтезируются такие важные для жизнедеятельности клетки соединения как аминокислоты, углеводы, жирные кислоты и др.Цикл превращения лимонной кислоты в живых клетках был открыт и изучен немецким биохимиком Хансом Кребсом, за эту свою работу он (совместно с Ф. Липманом) был удостоен Нобелевской премии (1953 год).У эукариот все реакции цикла Кребса протекают внутри митохондрий, причём катализирующие их ферменты, кроме одного, находятся в свободном состоянии в митохондриальном матриксе, исключение составляет сукцинатдегидрогеназа, которая локализуется на внутренней митохондриальной мембране, встраиваясь в липидный бислой. У прокариот реакции цикла протекают в цитоплазме.При работе цикла Кребса окисляются различные продукты обмена, в частности токсичные недоокисленные продукты распада алкоголя, поэтому стимуляцию цикла Кребса можно рассматривать как меру биохимической детоксикации.

7.Уровни структурной организации белков.

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) - высокомолекулярные органические вещества, состоящие из соединённых в цепочку пептидной связью альфа-АКт. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных АКт. Множество их комбинаций дают большое разнообразие свойств молекул белков. Кроме того, АКты в составе белка часто подвергаются посттрансляционным модификациям, которые могут возникать и до того, как белок начинает выполнять свою функцию, и во время его «работы» в клетке. Часто в живых организмах несколько молекул белков образуют сложные комплексы, например, фотосинтетический комплекс. Первичная структура — последовательность АК в полипептидной цепи. Важными особенностями I являются консервативные мотивы — сочетания АКт, играющих ключевую роль в функциях белка. Консервативные мотивы сохраняются в процессе эволюции видов, по ним часто удаётся предсказать функцию неизвестного белка.

Вторичная структура — локальное упорядочивание фрагмента полипептидной цепи, стабилизированное водородными связями. Ниже приведены самые распространённые типы вторичной структуры белков: α-спирали — плотные витки вокруг длинной оси молекулы, один виток составляют 3,6 аминокислотных остатка, и шаг спирали составляет 0,54 нм[15] (так что на один аминокислотный остаток приходится 0,15 нм), спираль стабилизирована водородными связями между H и O пептидных групп, отстоящих друг от друга на 4 звена. Спираль построена исключительно из одного типа стереоизомеров аминокислот (L). Хотя она может быть как левозакрученной, так и правозакрученной, в белках преобладает правозакрученная. Спираль нарушают электростатические взаимодействия глутаминовой кислоты, лизина, аргинина. Расположенные близко друг к другу остатки аспарагина, серина, треонина и лейцина могут стерически мешать образованию спирали, остатки пролина вызывает изгиб цепи и также нарушает α-спирали.β-листы (складчатые слои) — несколько зигзагообразных полипептидных цепей, в которых водородные связи образуются между относительно удалёнными друг от друга (0,347 нм на аминокислотный остаток[15]) в первичной структуре аминокислотами или разными цепями белка, а не близко расположенными, как имеет место в α-спирали. Эти цепи обычно направлены N-концами в противоположные стороны (антипараллельная ориентация). Для образования β-листов важны небольшие размеры боковых групп аминокислот, преобладают обычно глицин и аланин.π-спирали;310-спирали;неупорядоченные фрагменты.

Третичная или трёхмерная структура — пространственное строение полипептидной цепи (набор пространственных координат составляющих белок атомов). Структурно состоит из элементов вторичной структуры, стабилизированных различными типами взаимодействий, в которых гидрофобные взаимодействия играют важнейшую роль. В стабилизации третичной структуры принимают участие: ковалентные связи (между двумя остатками цистеина — дисульфидные мостики);ионные связи между противоположно заряженными боковыми группами аминокислотных остатков;водородные связи;гидрофильно-гидрофобные взаимодействия. При взаимодействии с окружающими молекулами воды белковая молекула «стремится» свернуться так, чтобы неполярные боковые группы аминокислот оказались изолированы от водного раствора; на поверхности молекулы оказываются полярные гидрофильные боковые группы.

Четверичная структура (или субъединичная, доменная) — взаимное расположение нескольких полипептидных цепей в составе единого белкового комплекса. Белковые молекулы, входящие в состав белка с четвертичной структурой, образуются на рибосомах по отдельности и лишь после окончания синтеза образуют общую надмолекулярную структуру. В состав белка с четвертичной структурой могут входить как идентичные, так и различающиеся полипептидные цепочки. В стабилизации четвертичной структуры принимают участие те же типы взаимодействий, что и в стабилизации третичной. Надмолекулярные белковые комплексы могут состоять из десятков молекул.

8.Хемиосмотическая теория Митчелла. b-окисление жирных кислот.

в соответствии с хемиосмотической теорией П. Митчелла , энергия, освобождаемая в результате работы; электронтранспортной цепи, первоначально накапливается в форме трансмембранного градиента ионов водорода. Разрядка образующегося DmH+ происходит с участием локализованного в той же мембране протонного АТФ-синтазного комплекса: Н+ возвращаются по градиенту DmH+ через Н+–АТФ-синтазу, при этом без возникновения каких-либо промежуточных высокоэнергетических соединений из АДФ и неорганического фосфата образуется АТФ. (Сами сопрягающие мембраны в интактном состоянии непроницаемы для ионов, особенно Н+ и ОН–.) Предположительно, для синтеза одной молекулы АТФ достаточен перенос двух протонов, т. е. Н+/АТФ=2. Однако не исключено, что Н+/АТФ может быть больше.Локализованная в мембране H+–АТФ-синтаза катализирует реакции синтеза и гидролиза АТФ в соответствии с уравнением:

АДФ + ФН + nHНАР+ « АТФ + H2O + nHВНУТР+

Реакция, протекающая слева направо, сопряжена с транспортом H+ по градиенту DmH+, что приводит к его разрядке и синтезу АТФ. Протекающая в противоположном направлении реакция гидролиза АТФ, сопровождающаяся переносом Н+ против градиента, приводит к образованию (или возрастанию) DmH+ на мембране. Таким образом, АТФ-синтазный ферментный комплекс служит механизмом, обеспечивающим взаимное превращение двух форм клеточной энергии (DmH+ « АТФ), устройством, сопрягающим процессы окислительной природы с фосфорилированием.

b-окисление жирных кислот.Процесс b-окисления является циклическим. За каждый оборот цикла от жирной кислоты отщепляется 2 углеродных атома в виде ацетильного остатка.После этого укороченный на 2 углеродных атома ацил-КоА снова подвергается окислению (вступает в новый цикл реакций b-окисления). Образующийся Ацетил-КоА может дальше вступить в цикл трикарбоновых кислот.Нужно уметь рассчитывать энергетический выход при распаде жирных кислот. Представленная формула верна для любой насыщенной жирной кислоты, содержащей n углеродных атомов.При распаде ненасыщенных жирных кислот образуется меньше АТФ. Каждая двойная связь в жирной кислоте - это потеря 2-х молекул АТФ.b-окисление наиболее интенсивно протекает в мышечной ткани, почках, печени.В результате b-окисления ЖК образуется Ацетил-КоА. Скорость окисления определяется скоростью процессов липолиза. Ускорение липолиза характерно для состояния углеводного голодания и интенсивной мышечной работы. Ускорение b-окисления наблюдается во многих тканях, в том числе и в печени. В печени образуется больше Ацетил-КоА, чем ей требуется. Печень - "орган-альтруист" и поэтому печень отправляет глюкозу в другие ткани.Печень стремится направить в другие ткани и свой собственный Ацетил-КоА, но не может, так как для Ацетил-КоА клеточные мембраны непроницаемы. Поэтому в печени из Ацетил-КоА синтезируются специальные вещества, которые называются "кетоновые тела". Кетоновые тела - это особая транспортная форма ацетил-КоА.

9.Биосинтез жирных кислот.