- •Основные пути видообразования

- •Особенности двойного оплодотворения растений.

- •Проблемы акклиматизации и интродукции животных

- •Популяция как элементарная единица эволюции. Генетическая структура популяций.

- •Современные представления о жизненных формах растений. Современные представления о жизненных формах растений

- •7. Трансформация световой энергии при фотосинтезе.

- •9. Значение позвоночных животных как компонента экосистем

- •10. Образование первичных аминокислот в растениях Образование первичных аминокислот в растениях

- •11. Современные представления о систематике и филогении амфибий.

- •12. Роль фитохромной системы в регуляции процесса цветения у растений.

- •14. Генотип и фенотип. Генокопии и фенокопии

- •15. Общая характеристика отдела Lycopodiopsida, Isoetopsida. Вымершие плауновидные. Значение.

- •16. Примитивные и эволюционно продвинутые группы рептилий; факторы, определяющие их распространение по континентам; понятие об эндемичных видах; примеры эндемичных рептилий.

- •17. Генетическая теория рака. Ретротранспозоны. Понятие об обратной транскрипции.

- •18. Подкласс Lamiidae, Asteridae: краткая характеристика основных семейств (представители, распространение, жизненные формы, особенности вегетативных органов, строение цветка, тип плода, значение).

- •19. Регуляция действия генов.

- •Регуляция действия генов на уровне процессинга мРнк.

- •Регуляция активности генов на уровне трансляции.

- •Регуляция клеточного цикла.

- •21. Основные направления эволюционного преобразования черепа позвоночных.

- •22. Механизм окислительного фосфорилирования.

- •23. Общая характеристика отдела Magnoliophyta. Отличия покрытосеменных от других отделов высших растений. Сравнительная характеристика классов Magnoliopsida, Liliopsida. Разделения на подклассы.

- •24. Сравнительно – анатомический обзор покровов позвоночных и эволюционные тенденции и преобразований.

- •25. Биохимические пути ассимиляции углекислого газа растениями с3 и с4 – типа.

- •27. Современные представления о систематике и филогении птиц.

- •28. Закономерности наследования признаков, установленные Менделем.

- •29. Размножение и жизненные циклы водорослей.

- •30. Основные теории происхождения многоклеточных животных. Разнообразие фагоцителообразных предков многоклеточных. Направления, этапы и результаты их эволюции.

- •31. Основные положения хромосомной теории наследственности, сформулированной Морганом.

- •32. Экология водорослей. Значение водорослей в природе жизни человека.

- •5 Типов клеток:

- •34. Понятие о кариотипе (на примере кариотипа человека). Генетические механизмы определения пола

- •35. Эволюция организаций и структур в подцарстве Настоящие водоросли.

- •36. Основные гипотезы происхождения одноклеточных – сукцессивная и эндосимбиотическая, их достоинства и противоречия. Филогенетические взаимоотношения основных типов простейших.

- •37. Цитологические основы полового и бесполого размножения.

- •38. Надцарство Прокариоты. Общая характеристика (строение клетки, способы питания, размножения, основы систематики).

- •39. Общая характеристика простейших. Важнейшие особенности основных типов и классов. Разнообразие образа жизни и экологических адаптаций одноклеточных животных. Их роль в природе и для человека.

- •40. Геном человека и методы его изучения.

- •41. Корень (анатомическое строение). Морфология корня.

- •42. Основные направления эволюции нервной системы и органов чувств у беспозвоночных животных.

- •43. Картирование генома (генетические, цитологические и физические карты хромосом).

- •44. Цветок (теории происхождения, строения, функции). Диаграммы и формулы цветка.

- •45. Пути эволюции онтогенеза позвоночных животных.

- •46. Механизмы рекомбинации у бактерий (трансформация, конъюгация и трансдукция).

- •47. Семя (строение и функции, типы семян однодольных и двудольных).

- •48. Ценогенетические признаки анамний и амниот, их становление и значение.

- •49. Доказательства полуконсервативного способа репликации днк.

- •50. Плод (строение, подходы к классификации, способы распространения плодов, семян).

- •51. Сравнительно – анатомический обзор дыхательной системы позвоночных, ее особенности у птиц.

- •52. Проявление принципа комплементарности генома в фундаментальных биологических процессах.

- •53. Основные отличия высших растений от низших. Первенцы наземной флоры отделы Phyniophyta, Zosterophyllophyta: общая характеристика, представители.

- •54. Происхождение цикла развития высших растений. Причины преимущественного развития спорофита в условиях суши.

- •55. Механизмы становления пола у млекопитающих; регулирующие факторы.

- •56. Естественный и искусственный отбор. Основные формы и значения в эволюции селекции.

- •57. Общая характеристика отдела Bryophyta как гаметодинамической линии эволюции высших растений. Разделение на классы и подклассы, их краткая характеристика. Значение.

- •58. Эмбриогенез у позвоночных животных; его стадийность; подвижность клеток. Роль клеточного аффинитета.

- •59. Генная инженерия. Трансгенные организмы.

- •60. Анатомия стебля (первичное и вторичное строение). Строение стебля двудольных и однодольных.

- •61. Особенности трансформации у про – и эукариот. Банки генов. Особенности трансформации у про – и эукариот. Банки генов.

- •62. Побег (строение, функции, метаморфоз побега и его частей).

- •64. Задачи методики и селекции. Понятие о сорте.

- •65. Основные анатомо – морфологические особенности растений (симметрия, полярность, геотропизм, гетеробатмия, ветвление, нарастание).

- •67. Нехромосомная наследственность. Плазмон и плазмогены.

- •68. Растительные ткани (определение, принципы классификации тканей, типы тканей растения)

- •70. Современные представления о гене. Типы генов. Структура гена. Репликация у прокариот и эукариот.

- •71. Специфика организации растительной клетки (клеточная оболочка, пластиды, вакуоль, эргастические вещества).

- •74. Классификация грибных организмов. Низшие и высшие грибы.

- •1. Подтип Жабродыщащие (Branchiata)

- •2. Подтип Трилобитообразные (Trilobitomorpha)

- •3. Подтип Хелицеровые (Chelicerata)

- •4. Подтип Трахейнодышащие (Tracheata)

- •76. Системы репарации днк.

- •77. Место грибов в системе органического мира, различные взгляды на их происхождение

- •Происхождение грибов.

- •80. Экология грибов. Значение грибов в природе и для человека.

- •Коротко

- •Основные аромофозы.

- •Класс Пиявки (Hirudinea)

- •Филогения типа Nemathelminthes

- •Модификационное взаимодействие.

- •Коротко. Типы взаимодействия генов

- •Модификационное взаимодействие.

- •Геномика

- •Ортологичные и паралогичные гены

- •"Обратная генетика"

- •Протеом и протеомика

- •Коротко.

- •"Обратная генетика"

- •Протеом и протеомика

- •Ортологичные и паралогичные гены

- •П/кл. Caryophyllidae – Кариофиллиды.

- •Подсемейство Alsinoideae - Альсиновые

- •2. Подсемейство Silenoideae — Смолевковые:

- •Подкласс Dilleniidae – Дилленииды.

- •В морфологическом плане в организме имеют в виду два типа клеток, выделяющих тепло и два типа работы, им соответствующие:

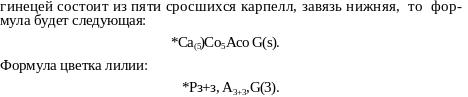

44. Цветок (теории происхождения, строения, функции). Диаграммы и формулы цветка.

№42

Фолиарная = листовая. Гётте. Цветок – это видоизменнёный побег, а из него возник цветок. « Устарела».

Псевдантная теория. Группа Голосеменных – это Кл. Гнетовые- вымерли. Цветок произошёл от соцветия шишек, которые упростились до частей цветка. «Устарела».

Стробиллярная теория. Возникла при открытии Кл. Беннетитовые. У них шишка была обоеполой. Из мужских плодоносных листиков возникли тычинки, а из женских – пестик

Телломная теория. Телом имел стерильную и фертильнуючасти.

Цветок имеет ось= цветоложе, которая несет листочки околоцветника, тычинки и пестик. Последние состоят из одного или нескольких плодолистиков. Основная часть пестика- этозамкнутая завязь, внутри которой находится семязачаток.

Са (calyx)- чашечка- совокупность чашелистиков. Функция- защита цветка, иногда привлечение насекомых. Чашелистики имеют листовое происхождение, возникают в результате изменения верхних прицветных лепестков.

Со (corolla)- венчик.Функция- привлечение насекомых.

Простой

околоцветник — Р (perigonium);

тычинки, составляющие весь круг, т. е.

андроцей, обозначаются

буквой А; пестик или пестики, т. е.

гинецей,— буквой G.

как

круг чашелистиков, или лепестков венчика,

или тычинок состоит часто

из определенного количества их, то число

их обозначается соответствующей

цифрой. Если же количество их неопределенное,

как, например,

число лепестков у разных примитивных

цветков (например,] у

кувшинки), то это изображается знаком

![]() ..

Если лепестки

или другие органы спаяны, то это

изображается скобками, а

внутри скобок указывается число отдельных

карпелл (или других органов),

которые срослись в целое.

..

Если лепестки

или другие органы спаяны, то это

изображается скобками, а

внутри скобок указывается число отдельных

карпелл (или других органов),

которые срослись в целое.

Если завязь верхняя, это изображается знаком тире, которое ставится под цифрой числа карпелл. Если завязь нижняя, тире ставят над цифрой.

Неправильный (зигоморфный) цветок обозначается стрелкой, направленной вверх,

правильный (актиноморфный) —звездочкой,

формула цветка яблони актиноморфный, у которого чашечка состоит из пяти чашелистиков, венчик — из пяти лепестков, андроцей состоит из многих тычинок, но в неопределенном числе (очень изменчивом,

45. Пути эволюции онтогенеза позвоночных животных.

Немецкий ученый Э. Геккель сформулировал (19 век) «биогенетический» закон о том, что онтогенез есть краткое повторение филогенеза. Но еще Ч. Дарвином было установлено, что закономерности эмбрионального развития значительно сложнее. Критикуя «биогенетический закон», А.Н. Северцов и другие ученые-эволюционисты обратили внимание на то, что если онтогенез и обусловлен филогенезом, то и в онтогенезе закладывается источник новых путей филогенеза. По мнению А.Н. Северцова, признание значимости изменений только на взрослых стадиях онтогенеза было ошибочным: потомкам от предков передается лишь генотип. По Э. Геккелю, филогенез – причина онтогенеза, по А. Н. Северцову, онтогенез – причина филогенеза, но, вероятно, любая эволюционная перестройка меняет онтогенез, и более обоснованным являетcя выделение закономерностей эволюционной перестройки онтогенеза.

Автономизация. Под автономизацией онтогенеза понимают процесс сокращения детерминирующего значения физико-химических факторов внешней среды, ведущего к возникновению относительной устойчивости развития (например, сохранение способности к нормальному развитию у теплокровных при широких колебаниях температур).

С автономизацией связан процесс достижения прогресса, целостности в рамках интеграции, возрастание независимости от воздействия внешних факторов. Важными составляющими этого пути являются эмбрионизация и возникновение системы корреляций. Рассмотрим типы корреляций.

1. Геномные корреляции. Молекулярной генетикой доказано влияние генов друг на друга уже на ранних этапах развития. И.И. Шмальгаузен основал представление о геномных корреляциях на явлениях сцепления генов и плейотропии. Роль геномных корреляций в том, что они поддерживают целостность организма с самого начала его онтогенеза (у амфибий два первых бластомера влияют друг на друга).

2. Морфогенетические корреляции представляют собой прямое взаимодействие между развивающимися зачатками, связанное с функционированием генов. Включение тех или иных генов запускает синтез соответствующих белков, а их репрессия это останавливает, в результате чего меняется метаболизм клетки, а затем – организм. Возникают новые органы, постоянно увеличивается клеточное разнообразие, осуществляется не только морфогенез, но и цитогистогенез.

3. Эргонтические или функциональные корреляции обусловлены функциональной зависимостью: органы, выполняющие специфические функции, воздействуют друг на друга (усиление развитие костей – образование мощных гребней там, где к ним прикрепляются мощные мышцы). Эргонтические корреляции способствуют тонкой «подгонке» органов, их дошлифовке.

4. Эмбрионизация. Важнейшим приобретением многих организмов является удлинение процесса внутриутробного развития, обеспечивающего появление молодой особи на стадиях, менее уязвимых к воздействию факторов внешней среды.

Рационализация. Второй путь эволюции онтогенеза – рационализация, т.е. вторичное упрощение его процессов, дальнейшая перестройка, возможность выпадения отдельных стадий. В процессе рационализации отбираются и закрепляются признаки, которые наиболее просто и надёжно обеспечивают развитие адаптивности, поддерживают целостность организма во время дифференцировки.

Важная роль принадлежит детерминированному дроблению, приобретенному многими группами животных (на ранних стадиях дробления происходит обособление бластомеров, из которых на последующих этапах развития формируются определённые ткани и органы).

Важное место в понимании рационализации как пути эволюции онтогенеза отводится филэмбриогенезам, теоретическая разработка которых дана А.Н. Северцовым. Под филэмбриогенезом понимают комплекс наследственно обусловленных адаптивных преобразований онтогенеза. Представление о филэмбриогенезах раскрывается через понятие о трёх модусах:

1. Анаболия, или надставка конечных стадий морфогенеза (в этом же смысле используется термин «пролонгация»). В этом случае изменения в структуре тех или других органов наступают поздно (развитие удлиненных челюстей у саргана, возникновение четырёхкамерного сердца у птиц и млекопитающих благодаря появлению перегородки.;

2. Девиации, или изменения на промежуточных стадиях. Таким путем идет, например, развитие спиракулярного мешка, превращающегося в течение филогенеза в среднее ухо наземных позвоночных.

3. Архаллаксисы – изменение первоначальных зачатков на ранних стадиях развития. Примером может служить увеличение числа туловищных сомитов, спинномозговых нервов у змей посредством образования новых сомитов, не существовавших у предков.

С проявлением некоторых модусов филэмбриогенеза связывают изменение конечных стадий развития, например, иногда девиации предшествуют их выпадению, что рассматривают как отрицательную анаболию на органном уровне или фетализацию на организменном уровне. Под фетализацией понимают недоразвитие – явление, широко распространенное в растительном и животном мире. Ее рассматривают как способ утраты специализированных признаков (если продолжение онтогенеза после определенной стадии энергетически невыгодно). Наиболее полным проявлением фетализации является неотения, в известной мере - педоморфоз. Академик Тахдаджан высказал мнение, что путем фетализации и педоморфоза возникли травянистые формы цветковых растений. Зоолог Н.А. Ливанов своими исследованиями доказал, что путем педоморфоза от личинок асцидий возникли аппендикулярии (один из классов оболочников).

Индивидуальное развитие животных нередко осуществляется путем анаморфоза (доразвитие личиночных свободноживущих стадий за счет постепенного приобретения черт, свойственных взрослому организму; наиболее характерно для ряда личинок примитивных скрытночелюстных насекомых, формирование новых сегментов брюшка которых происходит после выхода из яйца).

Важной составляющей рационализации как эволюционного направления онтогенеза является гормональная регуляция, имеющая сложный характер.

Усложнение онтогенеза – третий путь их эволюции. Оно связано с возникновением (закладкой) второго, а затем третьего зародышевых листков, с последним событием связано формирование трехслойной организации животных. Неоспоримо прогрессивное значение имело формирование вторичной полости тела – целома, в той или степени развитой у многих первичноротых и вторичноротых животных. Значительно усложняется онтогенез на органном уровне организации животных (имеет место органогенез, закладка систем органов).

Четвертый путь эволюции онтогенеза – ценогенетический (ценогенезы).

Ценогенезы – провизорные структуры, свойственные ранним стадиям онтогенеза и не функционирующие во взрослом состоянии. Их становление может проходить ускоренными (путь аксельраций) или замедленными (путь ретардаций) темпами, т.е. гетерохронно (гетерохронии, или гетеробатмии). По мере развития в процессе онтогенеза может происходить смещение закладывающихся органов (путь гетеротопий).